日本列島を濃い雨雲が覆い、完全に雨の土曜日となった。季節柄もう梅雨入りでいいだろう。雨なら雨の景色があり、一番嬉しいのは新緑の色が映える部分である。森の中をポトポトと落ちる雨音も耳心地がいい。これらの理由から、結構に雨の中を歩くのが好きなのであった。

家を1:30出発。細かいシャワーのような雨がフロントガラスを叩く。八ヶ岳高原ラインでは、シカが何頭も姿を現していた。最近見ることが多いのだが、ここも食害問題がそのうち出てくるだろう。茅野からいつものように杖突峠を越えて伊那に降りる。駒ヶ根の菅の台に到着(4:50)すると、駐車場には私の車だけであった。天気のせいか、時間のせいか、季節のせいか。7:12の一番バスが来るまでしばし後ろで仮眠となる。しかし既に日は上がり、こんな中で寝るのは私には酷であった。出来るなら土日は6:12で1番バスを出して欲しい。

5:50になり、チケット売り場の職員が現れた。1980円で片道分を購入する。駐車場は相変わらず閑散としており、バス停には私だけであった。そしてバスが来たのが5分遅れの7:17で、乗客は100リッターほどのザックを持った猛者氏一人だけであった。運転手と二人を乗せたバスが駒ヶ岳公園線を行く。猛者氏の足許は長靴履きで、かなり脚力があるようであった。その証拠に、下車したのは檜尾橋の所で、今日私が下降路に使う檜尾尾根を登り上げるようである。一方私の方は、文明の利器を使い、楽をして稜線まであがる予定で、そのまましらび平まで腰を上げることは無かった。

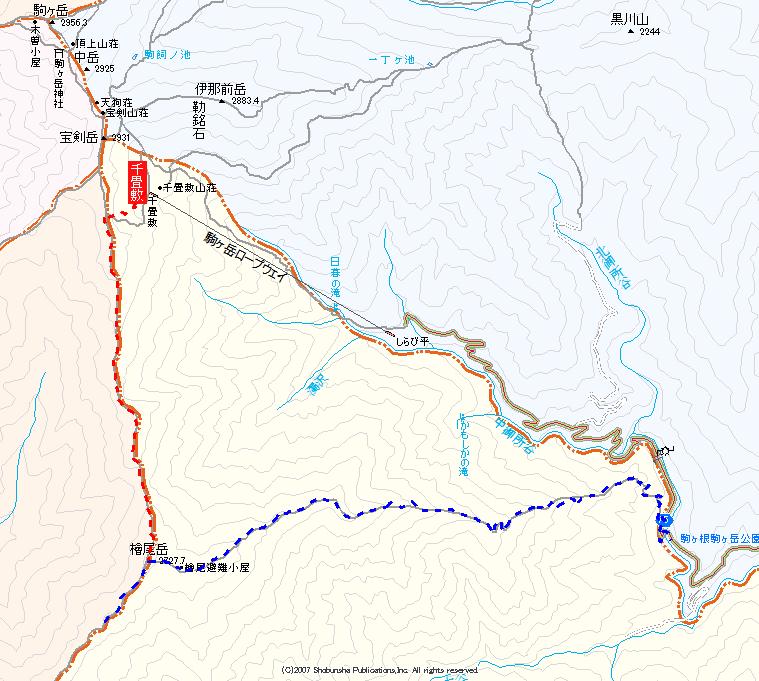

しらび平からは、7:50が始発であった。ロープウェーに乗り込むが、当然のようにここでの乗客は私一人。ウグイス嬢のマイクサービスが、空しく室内に響いていた。ウグイス嬢に“登山指導員は上には居ますか?”と聞くと、“もう居ないです”と返って来た。しかし千畳敷に着くと、しっかり指導員が居り、事細かに指導を受けた。装備品と登行ルートの確認。“今日、檜尾尾根を下る”と告げると、あまり面白くない顔をしていた。“今日は檜尾避難小屋に泊まり、明日降りる形ではどうですか”という。そんな悠長な計画は私には無理で、担当員との接触時間を最短にする為に、一応ここでは“判りました”と返答した。外の視界は30mほど、指導員は良心から話してくれているのであろう。一人でも遭難者を出さないことが彼らの役目なのだから・・・。

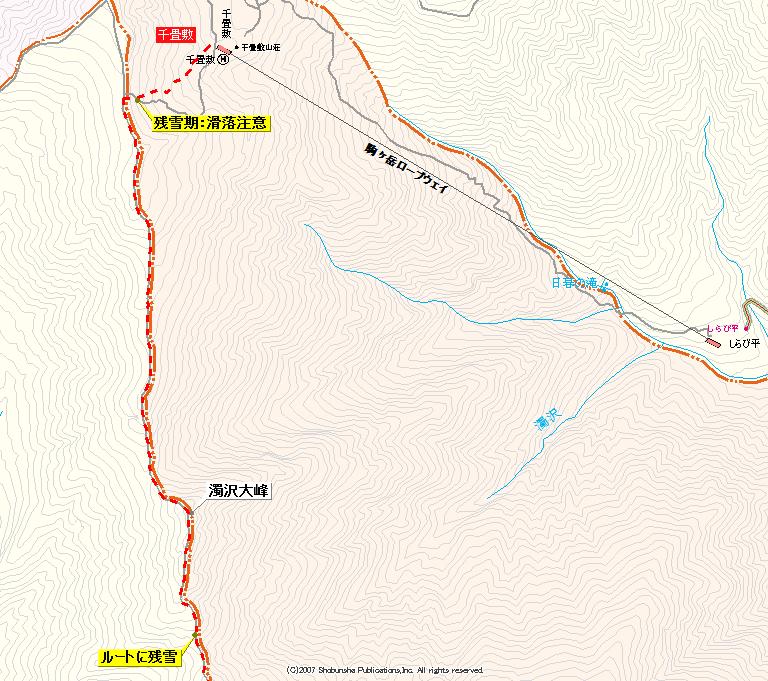

駒ヶ岳神社に挨拶をして極楽平へ登ってゆく。スキー靴のトレースがあり、それを伝ったが、後半はほとんど直登しており、つま先だけで登ってゆく。足を置く場所は凍っている所もあり、前夜の雪が乗っている場所もあった。ピッケル必携の場所となる。が、不躾な私はストックのみで登ってゆく。極楽平に上がると、稜線に対して東側に雪庇があるものの、夏道のほとんどは姿を現していた。西風に乗った雨が雨具を叩く。気温は7度であった。

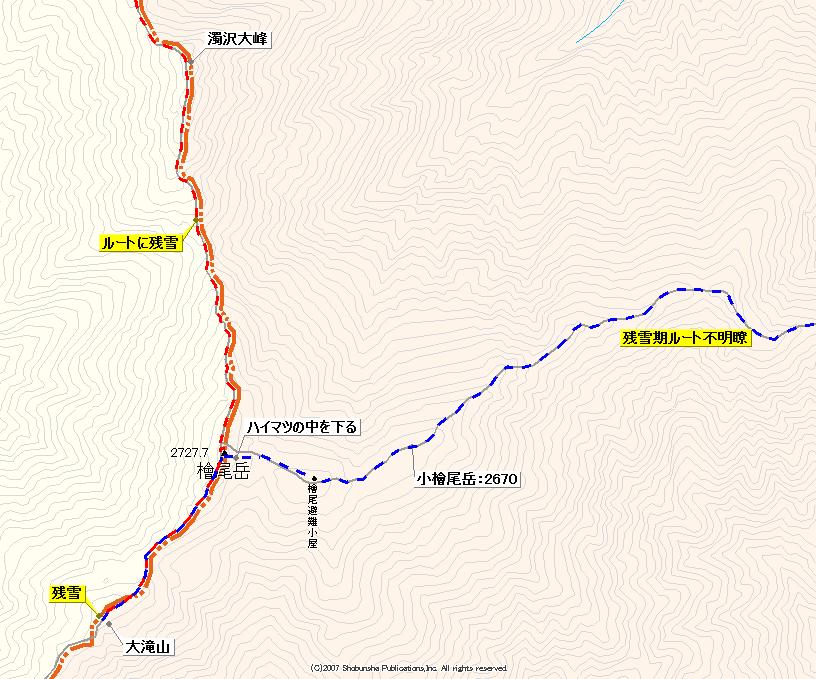

濁沢大峰の通過は、西側をトラバースしている登山道を離れ、少し訓練とばかりに岩峰の頂部を進むように南進してゆく。雨に濡れた岩場はなかなか滑りやすい。そして濁沢大峰の南側の、鎖場の先10分ほどの場所で登山道を残雪が覆う。ここの他はほとんど夏道の上を辿って行ける。檜尾岳からは東に下れば良いのだが、折角なので大滝山も寄って行く。軽く下り、鋭利な岩場を左に見ながら行くと、大滝山の山頂部はたっぷりの雪で覆われていた。熊沢岳も気になったが、流石にこの視界の中では、何処に立っても同じような景色であり、ここまでとした。踵を返し檜尾岳まで戻り、東に檜尾尾根を下って行く。

檜尾岳の東側は、夏道は雪の斜面になっていてアイゼンを着けねば降りられなくなっていた。少し南側のハイマツの中に踏み跡が降りていて、そこを伝って降りて行く。降り立つとべったりと雪が尾根を覆っており、しばらく雪伝いに進んで行く。夏道が判らないので適当に進んでゆくと、かまぼこ型をした檜尾避難小屋が姿を現した。入口の扉は取っ手だけでは開かず、その為か、下の方に穴が開けられ、力が入れられるようになっていた。中は至極綺麗になっていた。注意書きには「野ねずみに注意」とあった。書くほどに被害が有るのだろう。小屋から東側は、道標に導かれ進んで行く。7分ほど進んだ場所に「小檜尾岳」と書かれた標柱があり、標高と赤沢ノ頭までの距離が書かれていた。なかなか居心地の良い山頂で、山名を付けたのも頷ける。

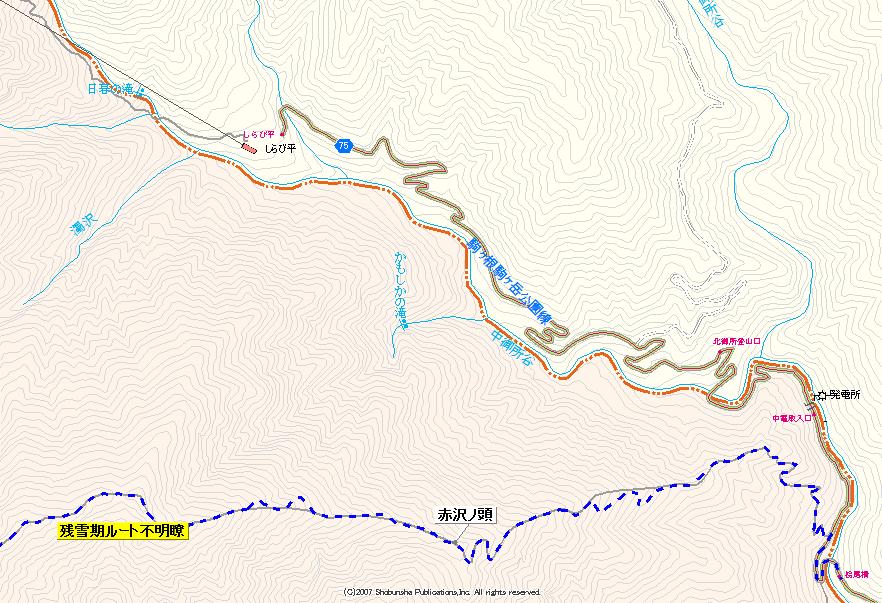

標高2520m付近からの進路がやや不明瞭になった。夏道の存在が判らず、やや右往左往してしまった。よく見るとピンクのリボンがあり、それを伝えばよい様なのだが、視界の悪さからか、なかなか追えなかった。そして2480m付近で、バスを同じくした猛者氏が登り上げて来た。寡黙な方でこちらが話しかけねば、そのまま黙ってすれ違う事にもなった。流石にこの時期のこんな場所で、無言でのスライドではなんだか寂しいので、“トレースありがとうございます”と声をかけると、向こうからも“こちらこそ”と返って来た。御仁のおかげでこの先のルート取りは楽であった。踏み抜きで悪戦苦闘した場所も見受けられた、高度を落としてゆくとだんだんと夏道の存在が見えてくるようになり、いつしか気が付いた時は、雪の無くなった夏道の上を歩いていた。夏道の上に乗ってしまえば、一級の道であり、非常に歩き易い作道の仕方であった。

赤沢ノ頭は通過点のような場所で、標識の付けられた木の根元に、目立たぬように三角点が眠っていた。ここには古い標識も残っているのだが、檜尾岳を指して「檜王」と表記してあった。これもまた捨て難いネーミングである。ここから登山口までは、なだらかな大きな九十九折を繰り返しながら下って行く。雨に濡れた新緑が非常に綺麗であった。ギンリョウソウも透明な姿を現し、マイヅルソウやユキザサも花盛りであった。3~4回水の流れを跨ぐことになるが、登りの場合は適当な水場となる。今日は気がつくと水を一滴も飲んでおらず、ここで喉を潤す。

登山口に降り立つのだが、往路のバスに乗りながら見ていたのでは、檜尾橋の先のちょうどカーブの場所から道が上にあがっていたので、ここが当初登山口だと思い込んでいたが、しかし正規登山口はそこより200mほど上であった。バス停からは400mほど登った場所となる。バス停までトボトボと下って行く。この先は、バスの時刻により乗る乗らないを決めようと思っていた。既に全身ずぶ濡れであり、他に乗客が居た場合、視覚的にもあまり良くないと考えた。

檜尾橋のバス停に着き、時刻表を見ると、あと6分でバスが来る。これだと乗った方が賢明で、東屋でしばし待つ。14:26の予定だか、それより遅れて31分にやって来た。バスを見ると乗客は皆無。濡れ鼠のまま大手を振って乗り込んだ。菅の台までは4キロほどであり、歩けば1時間ほどだろうか、そこをバスは14分ほどで下って行った。料金は400円。

菅の台に戻ると、駐車場は相変わらず閑散としていた。停まっている車は10台に満たない状況であり、そのうちの2台はチケット販売員のもの。流石にこの天気では観光客も敬遠したようであった。千畳敷スキー場の最終日であり、スキーヤーも居るのかと思ったが、最終日を前にしてシーズンオフに入ってしまったようであった。