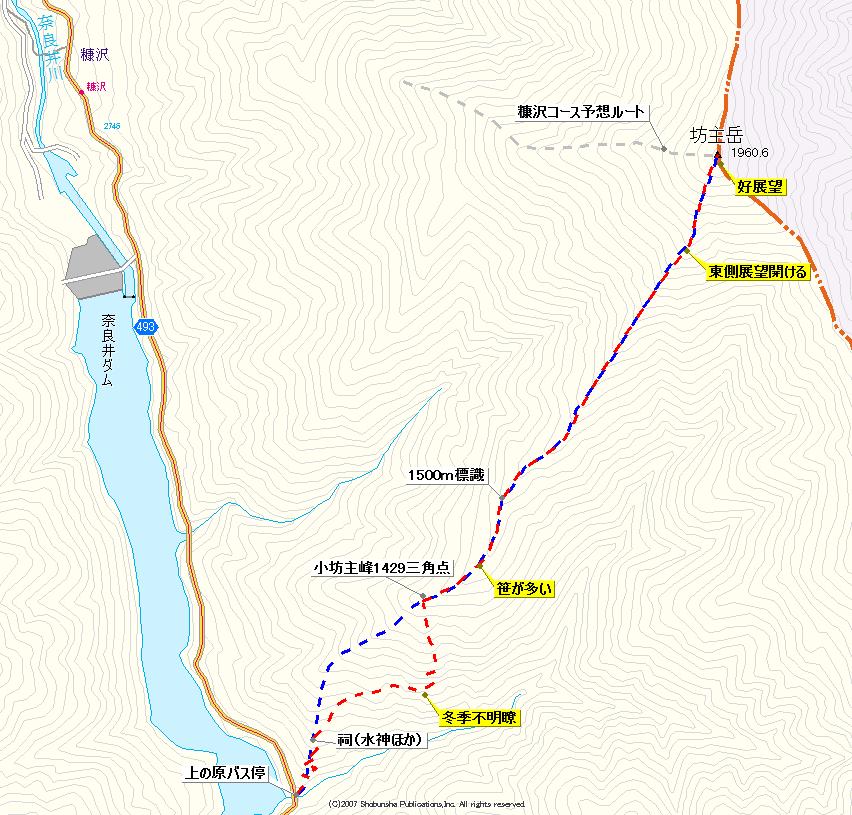

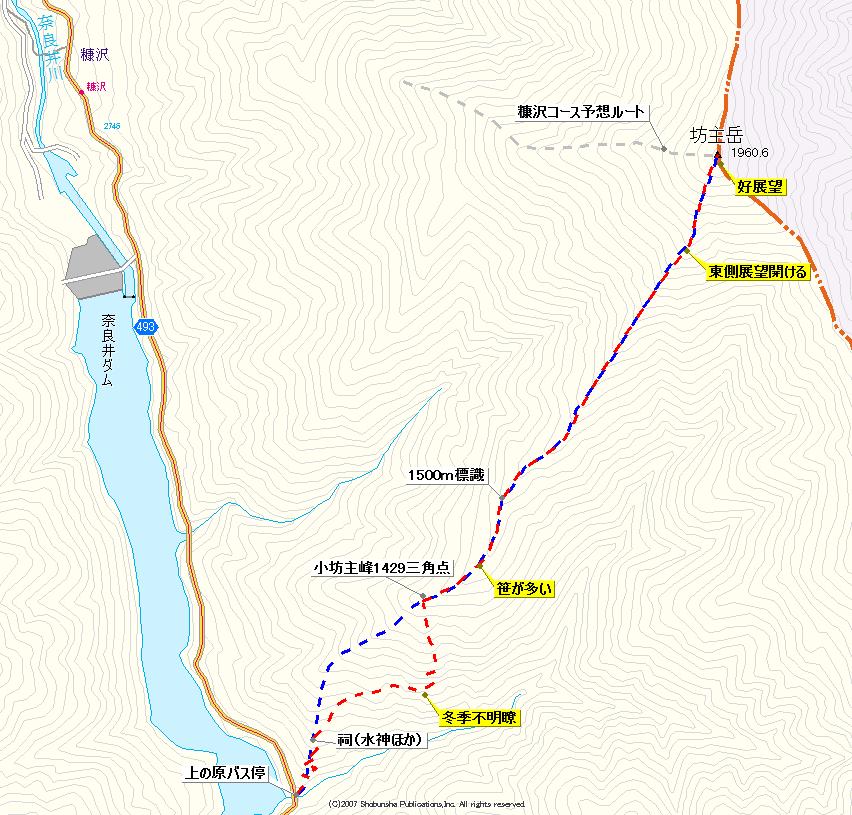

日本列島が低気圧に挟まれた天気図となった。春に見る配置のようだが、これも異常気象なのか。天気は雪のようであるが、本格的な降り出しは昼辺りのようであり、迷う事無く山への出勤日とした。実際は降ってても行くのだが・・・。週始めは北陸方面にスキーなどとも考えていたが、週中の秋田への出張疲れがあり、地図を眺めながら近場で遊べる所を探していた。そして坊主岳に目を付ける。ここは既にMLQが踏み、詳細レポートを残している。こうなると横川渓谷の方からアプローチしレポートしたいところであったが、北斜面であり入るには少し早いような・・・。行く前からもがき苦しむのが想像できた。よって夏道が確認されているイノコ沢から入山とした。

1時20分、家を出る。外気温はマイナス4度。峠を越えて長野に入るとマイナス11度となった。道路には積雪は無く、八ヶ岳南面も凍結にだけ気を配りハンドルを握る。杖突峠を越えて高遠に降り、伊那から権兵衛トンネルに潜って木曽側に出る。そして羽淵地区から奈良井に向かうように493号線に入る。分岐から1.6キロほど走ると奈良井ダムが左に広がり、1.7キロの所が入山口となるイノコ沢がある。道の両側は雪があり全く駐車スペースが無い中、このイノコ沢右岸の林道入口だけ、1台分の除雪がされていた。見るとここには「上の原」と書かれた停留所標識があった。除雪の場所に停めていいものか迷い、前後して余地を探すが全く無い。少し複雑な心境であるが、バス停横の林道入口に駐車した(5:00)。しばし後ろに移動して仮眠。

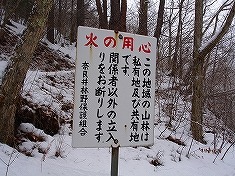

6:00目を覚まし準備にかかる。一番のポイントは雪の状態である。多ければスキーでも良いだろう。しかしそれが凍っていたら、急登が多いので帰りはスキーにはならない。今日は安全を優先してワカン歩行とした。橋の袂から15mほど林道を進むと左側に登路が上がっている。右側の立ち木には赤い絶縁テープが巻かれ、そこには「坊主岳 3時間」とある。そして左側には「関係者以外立入りをお断りします」とある。登山道があるようではあるが、地主との折衝が出来ているわけではないようである。九十九折の道を行くと、祠と石碑が立ち並ぶ場所があり、石碑からは「水神」「稲荷神社」「白○神」などの文字が読み取れた。雪の中に道形があり、そこを進むのだが、この先で尾根上に絶縁テープが巻かれた場所があり、そこには坊主岳を指し示す書き込みがあった。尾根を伝えば行けるのは判っているのだが、ここはトラバースしている道形を追ってみようと進んだ。

道は緩やかに高度を上げながら進んで行く。途中にマーキングなどもあり、歩いている人も居るようである。しかし標高1250m付近で先の方が崩落しており、この付近で道を拾って進むのは止めた。もしや上手く巻きながら1429mの三角点峰に上がれるのではなかろうかと思っていたが、どうもそれは無いようであった。避けるように高みを目指し急登を行く。酷く疲れるつぼ足であった。このままの雪の状態であれば、山頂まで5時間か6時間はかかるであろうと思われた。それでも主尾根にさえ上がってしまえば、状況は変わるだろうと思い込み、喘ぎながら上がってゆく。

尾根には三角点峰のすぐ下辺りで乗り上げ、東に進むと黄色い標識が目に入った。そこには「小坊主峰」とあった。坊主に対する小坊主なのだが、小坊主岳としなかったところが設置者の配慮であろう。尾根上は柔らかい雪のままであった。膝まで踏み抜き、腿上げが辛い。これならスキーの選択で良かった。長いスキーでは無理だが、短いのなら十分滑り降りられる斜面であった。笹がかなり見られるので、雪が無ければ背の高い笹の尾根のようでもある。進んで行くと「1500m」と書かれた黄色いプレートもあった。材質は先ほどの三角点峰にあったものと同じであり、設置者は同じ方のようである。もしや100m毎に設置して有るのかと気にしつつ先を目指したが、この標高より上には確認出来なかった。

進度の遅さに刻々と時間が過ぎて行く、150mの標高差に50分ほど費やしている。足を踏み込み、膝で雪を崩しながら次の足を出してゆく。こんな時にラッセルを代われる人が居たらと思ってしまうのだが、その反面、真っ白な雪に自分のトレースを残してゆくのはそれなりに満足感はある。尾根上には沢山のマーキングがある。赤い絶縁テープ、金色のリボン、青いテープ、ピンクの荷紐、黄色い絶縁テープ。これらがルートを示していていた。やや多すぎるような気もしたが・・・。

1750m付近で、東側の展望が開け、その先に仏谷への美しい稜線が見えた。当初は今回足を伸ばしたいと思っていた峰であるが、今日の雪では坊主までさえやっとであり、既に見るだけの山となっていた。上層になると赤と黄色の絶縁テープが同時に巻かれたマーキングが多くなる。カンジキを付ける以外はノンストップで来ているのだが、流石に一歩一歩の動きが、その間に休憩を入れる動きになりつつあった。山頂手前で樹林の中に入り、そこを出ると白い山頂部が待っていた。

山頂到着。今日は雪雲が垂れ込め展望はいまいちだが、晴れていれば素晴らしいパノラマビューの場所のようである。足元を見るとマイナー高山でよく見かける綺麗な標識が掛かっていた。雪面から10センチほどの場所にあり、設置者は無積雪期に上がったと思われる。石碑が辛うじて雪から顔を出している状態であった。そしてブルーシートが残置して有るのが目を引くのだが、そこに掛けられている茶色の標識には、「2007.11.2 糠沢ルート開設」とあり三人の名前が書かれていた(一応ここでは名前は伏せておく)。糠沢とは奈良田ダムの北側の地区であり、その方に目をやると確かに赤いメタリック調のマーキングが降りて行っていた。MLQの登頂は10月28日であり、その5日後の完成のようである。等高線の間隔からして、確かに西側尾根の方が歩き易いようにも見える。ただ、イノコ沢からのルートが既にある中で道を開いたという事は、どう理解すればよいか。難しいことは考えずに良いのかも。山頂から仏谷が薄っすら見えるのだが、時折ガスが流されて明瞭に見える時もある。なにか見覚えのある景色に思えたのだが、岐阜白川のオゾウゾ山に上がって大笠山を見ているような絵なのであった。位置関係と高度関係がよく似ているのであった。立ち木に隠れて風を避けていたが、降雪も多くなり下山を決めた。

下山は登りとは好対照に重力に任せて大きなストライドで下って行く。登りに苦しんだ分を取り返すように1歩が2mほどの距離を稼いでいた。公的な登山道で、後から登る人が居るのであれば登りのトレースを崩さないでおくのであるが、ここはまだ好事家が訪れる場所であり時期である。切り崩すように一本の繋がったトレールにしてゆく。下りはアッと言うまであった。1500mの標識を見たらすぐに三角点峰に到着した。この先は往路に通らなかった尾根を下って行く。三角点から下はこまめに赤い絶縁テープが続いていた。そして1400m、1300mの標識も見られた。他にもあったのかもしれないが、今回確認できたのは1500m~1300mまでの物だけであった。こちらの尾根もなかなかの勾配があり、この積雪の中であったならば、往路の登りのコース取りもまんざら悪くは無かったと思ってしまった。1250mから進路が南に向くが、ここには赤布が下げられ道を示していた。

ズルズルとカンジキを履きながらグリセードーをして降りて行く。そして祠の場所まで戻ればもう下りたも同じ、無事降りて来られたことを感謝し、祠に一礼してから緩やかに切られた九十九折を行く。樹林の中に居た時はあまり判らなかったが、入山口に降り立つと雪は本降りで、乾いた細かい雪が雨のように落ちていた。今後は糠沢コースの記録が増えてくるのだろう。よくよく考えれば、イノコ沢を登山口とする場合は駐車余地が乏しい。糠沢の登山口はここら辺がカバー出来ているのかもしれない。

帰りは伊那市側にある「山の神神社」が気になり立ち寄ってみた。神社というだけあって立派な社になっていた。鳥居も最近建て替えたようで、真新しい無垢のものが建っていた。これだけ大きな山の神は他には無いのではないだろうか。一見の価値あり。

甲信地方は大雪で、積雪渋滞でノロノロ運転。復路は5.5時間もかかってしまい、家には19:30到着。