丂崙撪偵乽朧庡嶳乿偺柤偺晅偔嶳偼懡乆偁傟偳丄俀侽侽侽倣傪墇偊傞嶳偼俁嵗偟偐側偄丅偦偺堦偮偼巙夑崅尨偺朧庡嶳偱丄偙偙偼嶳揷摶偐傜摜傒愓偑偁傝妝偵搊捀偱偒傞丅偟偐偟巆傝偺俀嵗偼偳偪傜傕堦嬝撽偱偼峴偐側偄応強偵偁傝丄婥椡偲崻惈傪帋偝傟傞応強偱傕偁傞丅偦偺堦曯偺杒傾儖僾僗偺朧庡嶳偼丄搊嶳岥偲側傞抮偺暯彫彫壆傑偱偺傾僾儘乕僠偑挿偔丄慱偆偵偁偨偭偰丄巆愥婜偲尵偆偙偲傪摜傑偊傞偲捠忢偩偲俁擔傪梫偡傞偩傠偆丅偦偟偰嵟屻偵撿傾儖僾僗偺朧庡嶳偩偑丄偙偙傕杒傾儖僾僗偺朧庡嶳偵旵揋偡傞傎偳偵寵側応強偵偁傞丅撿愳偝傫偼峛斻嬵懁偐傜僴僀儅僣傪塲偓壓偭偨傛偆偩偑丄抧宍恾傪尒傞偲嵟屻偺嵟屻偱僎僕僎僕儅乕僋偑擖偭偰偄傞丅偦偙傪忋庤偔儖乕僩傪尒弌偟偨傛偆側偺偩偑丄娙扨偵彂偐傟偰偄傞偺偱尰抧偺條巕偑椙偔敾傜側偄丅嵟屻偺嵟屻偱惗嶦偟側傫偰帠傕偁傞丅

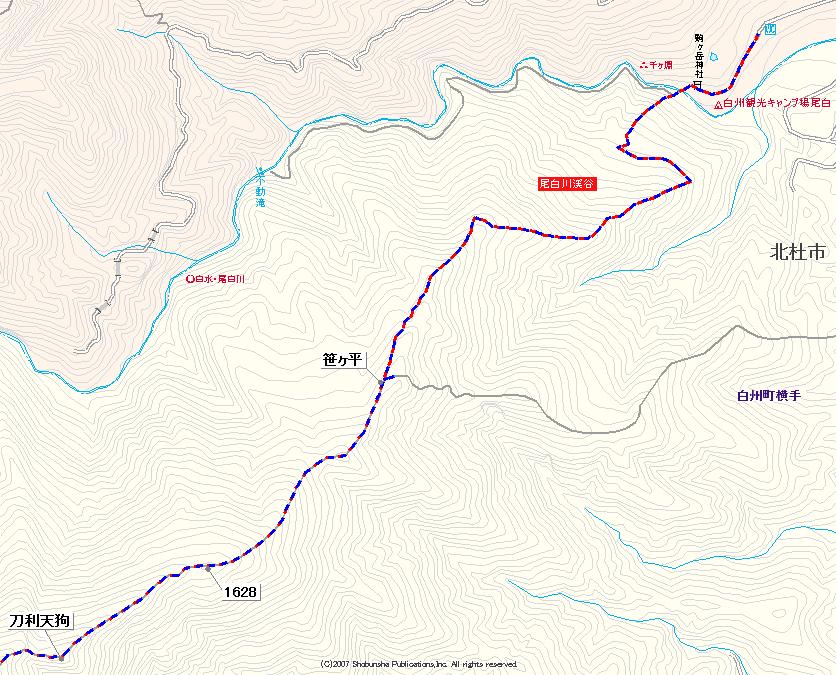

丂偦傫側拞丄倂俤俛忋偱桞堦偙偙傪徯夘偟偰偄傞儁乕僕傪尒偮偗弌偟偨丅側傫偲偁偺愒晍偺乽攼丒彫愳乿偝傫偺儁乕僕偱偁偭偨丅儁乕僕傪宍惉偡傞婯掕彂幃偵懃偭偰彂偄偰偁傞偺偱丄嬃偔傎偳徻嵶側忣曬乮暥復昞尰偼彮側偄乯偵側偭偰偄偨丅屼恗偼俀侽侽侽倣挻傪俈俇俈嵗栚昗偵宖偘丄偙偺朧庡嶳偑俈俇俈嵗栚偺嵟屻偺廤戝惉揑搊峴偱偁偭偨傛偆偩丅僐乕僗偼崟屗旜崻傪屲崋栚彫壆傑偱忋偑傝丄偦偙偐傜墿楡扟傊壓傝丄彮偟戲壆偺僐乕僗傪扝傝朧庡戲傪撍偒忋偘傞偲尵偆撪梕偱偁偭偨丅偙傟偵傛傝朧庡嶳傪慱偆偵摉偭偰俀儖乕僩抦傞偙偲偑弌棃丄慖戰巿傕憹偊偨丅

丂撿愳儖乕僩偩偲帪娫揑偵嵟抁偱偼偁傞傛偆偩偑丄傾僾儘乕僠偵岞嫟婡娭傪巊傢偹偽側傜側偔丄尰嵼偺杒戲摶偺僗僞乕僩帪娫偼侾侽丗侾侽偱偁傞丅偙傟偱偼搊捀偑梉曽偵側偭偰偟傑偆丅俈寧偵擖傟偽俈丗侾俆偲側傞偑丄偳傫側偵偑傫偽偭偰曕偄偰偒偰傕婣傝偺僶僗偼柍偔側傝丄偳偙偐偱堦攽偣偹偽側傜側偄丅傛偭偰偳偆揮傫偱傕偙偪傜偼堦攽擇擔偺峴掱偲側傞丅偟偐偟丄彫愳儖乕僩偩偲偐側傝嫮峝偩偑俀係帪娫埲撪偵擔婣傝偑弌棃傞丅偲尵偆偺偼丄巵偺擇擔娫乮堦攽偺峴孯乯偺崌寁峴摦帪娫偼侾俀俫係侽俵偱偁偭偨丅椵寁昗崅嵎偼俆侾俈俈倣丅俇寧偺奺扟偼愥宬偵暍傢傟偰偄傞傛偆偱偁傝丄偦偺暘偲摉慠愊嶼偝傟傞旀楯傕壛枴偝偣侾丏俆乣侾丏俈偺學悢傪妡偗偰傒偨丅挿偔傒偰傕俀侾俫俀俆偱偁傞丅傆偞偗偨峴摦偱偁傞偑丄擔婣傝僠儍儗儞僕偲尵偆柺敀傒傕弌偰偒偨丅彫愳儖乕僩偱傕偆寛傑傝偱偁傞丅偁偲偼墿楢扟傪宱桼偡傞偵偁偨傝丄傕偟傕傪摜傑偊偰旜敀愳杮扟偺忣曬傪乽戲搊傝撉杮乿乮栁栘姰帯丒庤搱嫓乯偐傜摼偨丅

丂俀侽丗侾俆婣戭偡傞傗偄側傗弌敪偲側傞丅崱擔偼俉倣倣係侽倣偺僓僀儖偲僺僢働儖丄偦偟偰侾俀杮捾傪梡堄偟偨丅偍偐偘偱尒帠偵僓僢僋偑廳偔側偭偨丅偙傟偵堦攽梡偺僥儞僩偱傕帩偭偨側傜偲巚偭偨傜丄峴偔慜偐傜堔偊偰偟傑偄偦偆偱傕偁偭偨丅惔棦偐傜挿嶁挰偵壓傝偙傒丄敀廈偺挰偵擖傞丅偦偟偰乽敀廈娤岝僉儍儞僾応旜敀乿庤慜偺戝挀幵応偵俀俀丗俆侽摓拝丅帺斕婡偺慜偵侾戜掆傑偭偰偄傞偺傒偱娬嶶偲偟偰偄偨丅嫲傜偔偙偺堦戜偼彫壆斣偺傕偺偱偁傠偆丅屻傠偵堏摦偟丄偟偽偟壖柊丅

丂侽丗侾俉僿僢僪儔僀僩偱僗僞乕僩偡傞丅僉儍儞僾応傪夁偓丄抾塅嬵儢妜恄幮偵婑傝埨慡婩婅傪偟偰偐傜捿嫶傪墇偊偰峴偔丅擔杮嶰戝媫搊偺崟屗旜崻偱偁傞偑丄崱擔偼屲崌栚傑偱偱偁傝丄媫搊偲偟偰偺妀怱晹偵偼摜傒擖傟側偄丅備偭偔傝偲嬨廫嬨愜傪偁偑偭偰備偔丅崱擔偺僗僞乕僩偼屲崌栚偐傜偱偁傝丄偦傟傑偱偺懌姷傜偟丒丒丒丅

丂昗崅侾俁俆侽倣晅嬤偺搊嶳摴忋偵彫幁偑巰傫偱偄偨丅僶儞價偲屇傋傞偦偺彫偝偄懱偼丄曅庤偱帩偪忋偑傜傟偦偆側戝偒偝偱丄朣偔側偭偰帪娫偑宱偭偰偄側偄傛偆偱偁偭偨丅崌彾丅嶚偺暯偐傜偼娚傗偐側嬨廫嬨愜偵側傝丄廃埻偺嶚偑晽偵梙傟殤偄偰偄偨丅敧挌搊傝傕偝傎偳嬯傕柍偔忋偑偭偰峴偔丅偦偟偰偙偺旜崻偱柤崅偄恘搉傝偺捠夁丅帪愜偙偙偱偺帠屘傕帹偵偡傞偑丄懌嫋偼僌儕僢僾偺椙偄娾偺楢懕偱偁偭偨丅恘搉傝傪夁偓傞偲掤巕応偺楢懕偲側傝丄搊傝偒傞偲搧棙恄幮偲側傞丅偙偺愭偐傜揰乆偲搊嶳摴忋偵愥偑巆偭偰偄偨丅崟屗嶳偺杒懁偲側傝擔偑摉傜側偄偣偄傕偁傞偩傠偆丅僩儔僶乕僗摴傪捠夁偟偟側偑傜丄揔摉側庢晅偒応強傪尒弌偟攪偄忋偑傞丅壗張偐傜偱傕庢傝晅偗偦偆偩偑丄怉惗偺擹偄敄偄偼偁傝丄傗傗峛斻嬵懁偐傜彮偟栠傞傛偆偵擖偭偨曽偑柍擄偺傛偆偱偁偭偨丅

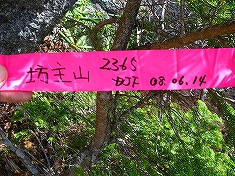

丂崟屗嶳偺嶳捀偼搶懁偵戝娾偑偁傝丄側偤偐偦偺搶懁偺戝栘偼敯嵦偟偰偁偭偨丅娫堘偄側偔揥朷偺堊偱偁傠偆丅偱傕搊嶳懳徾偱偼側偄偙偺嶳偱側偤丒丒丒丅嶳捀偵偼嶰摍嶰妏揰偑偁傞偺偩偑丄偪傚偆偳僐儊僣僈偺搢栘偺壓偵偁傝丄尒偮偗恏偔側偭偰偄偨丅偙偺嶰妏揰偺忋偺栘偵偼愒偄晍偑壓偑傝乽彫乿偺帤偑敄偭偡傜偲撉傒庢傟偨丅娫堘偄側偔乽攼丒彫愳乿偝傫偺暔偱偁傠偆丅嶳捀晹偼栘偑椦棫偡傞傕偺偺丄側偐側偐嫃怱抧偺椙偄応強偱偁偭偨丅栘偺娫偐傜偼峛斻嬵傕尒偊偰偄偨丅搊嶳摴偵栠傝丄屲崌栚彫壆傊壓傝崬傫偱備偔丅

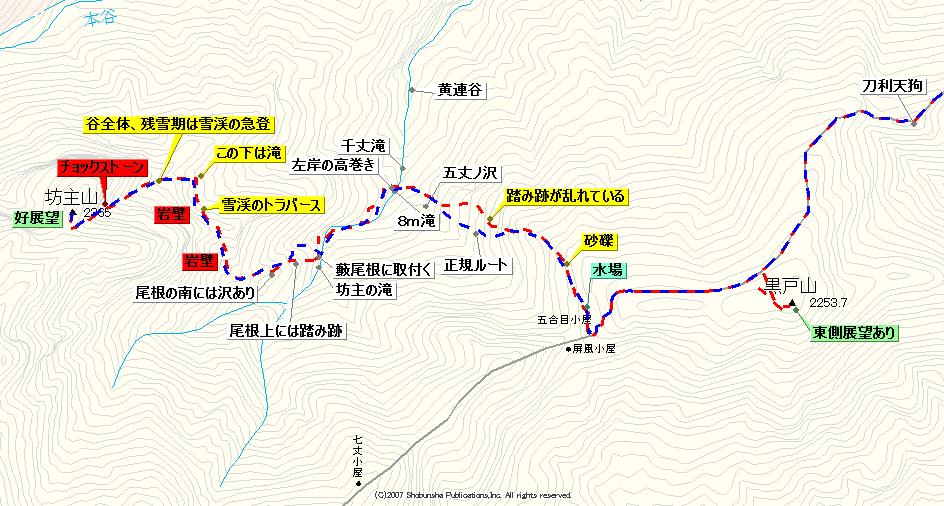

丂屲崌栚彫壆偼慜擭搙偵揚嫀偝傟偨傛偆偱偁傝丄晅嬤偵嵽栘偑愊傑傟偰偄偨丅婎慴偺愇偑偄傑偩暲傋傜傟偰偍傝丄墲帪偺條巕傪偙傟偺傒偑帵偟偰偄偨丅傛偔尒傞偲暡傪斠偔愇塒傕巆偝傟偰偄偨丅偝偰偙偙傑偱偼弨旛塣摦偱偙偺愭偑杮斣偱偁傞丅彫壆愓偺戝抧偺杒懁偵偼嶳偺幬柺偵戝娾偑偁傝丄偙偙偺杒懁偵偼儗儕乕僼偑偁傝丄屲崌栚彫壆偺徻嵶偑彂偐傟偰偄偨丅偙偺娾偑屲忎娾側偺偐丄摢偑埆偔撉傒夝偗側偐偭偨丅偦偺娾偺愭偐傜棫攈側摜傒愓偑杒懁偵懕偄偰偄偨丅攑摴偵偟偰偼偍偐偟偄偲巚偭偨傜丄偦偺愭偵偼悈応偑偁傝丄偟偭偐傝偟偰偄傞偺偼偦偙傑偱偱偁偭偨丅悈応偵偼暱庅偑抲偄偰偁傝丄摴偺忋懁傛傝壓懁偺曽偑丄傛傝棳傟偑偁傝悈傪摼傗偡偔側偭偰偄偨丅偦偟偰悈応偺俁侽倣傎偳愭偵儖乕僩忋傪嵡偖僞僀僈乕儘乕僾偑偁偭偨丅柍尵偱偼偁傞偑偦傟偑乽棫擖傝嬛巭乿傪帵偟偰偄傞傛偆偱偁偭偨丅

丂偙偺摴偼墿楡扟傊偺愄偐傜偺儖乕僩偱偁傝丄崱偱傕昿斏偵戲壆偑巊偭偰偄傞傛偆偱偁傞丅僞僀僈乕儘乕僾偐傜彮偟恑傓偲丄妸傝傗偡偄嵒釯偺捠夁偑偁傞丅堦偨傃妸傟偽丄屻偑柍偄條側応強偲側偭偰偄傞丅偙偙傪夁偓傟偽偝傎偳婋尟側応強偼柍偄偺偩偑丄幬柺堦懷偵峀斖埻偵柍悢偺摜傒愓偑偁傝丄墲楬偼偳傟偑惓夝偐尒弌偣側偐偭偨丅敾傜側偄傑傑旜崻忋傪峴偔偺偩偑丄搑拞偱崜偔媫弒偵側傝丄擇恑傕嶰恑傕偄偐側偔側偭偨丅晅嬤偼墿怓偲愒偺僥乕僾偑摫偄偰偄傞偺偩偑丄怣棅惈偺偁傞偺偼乽墿怓乿偺曽偱偁傞丅怲廳偵懢偄摜傒愓傪廍偄側偑傜崀傝偰峴偒偨偄丅側傫偲偐廋惓偟側偑傜崀傝傞偲丄栚巜偟偰偄偨敀椗僲娾彫壆偵扝傝拝偔丅偙傟偱堦埨怱丅偙偙偼戝偒側娾偺壓偵丄摜傒愓懁偵堦晹壆丄偦偺惣懁偵堦晹壆偁傞擇晹壆峔憿偱偁偭偨丅晅嬤偼屲忎偺戲懁偵偁傞戧偺壒偑暦偙偊偰偄傞丅悈偼屲忎偺戲傑偱峴偐偢偲傕丄嬤偔偵棳傟偑偁傝梕堈偵摼傜傟傞傛偆偵側偭偰偄偨丅

丂娾彫壆偐傜壓偭偰備偔偲丄墿楡扟偑尒偊弌偡偲摨帪偵丄惣懁偵屲忎偺戲偵偁傞戧傕尒偊弌偡丅悈検偙偦彮側偄偑丄戝娾偺忋偐傜棳傟弌偟尒帠側戧偱偁偭偨丅摜傒愓傪廍偄壓偭偰備偔偲丄崱搙偼墿楡扟偺俉倣戧偑巔傪尰偣偨丅偙傟傕戧氣傪梚偟偨尒帠側戧偱偁偭偨丅扟偺壓棳懁傊偼峀偄僫儊娾偺忋傪悈偑攪偆傛偆偵棳傟棊偪偰峴偭偰偄偨丅偦偺愭偑愮忎戧偺傛偆偱丄僗僩儞偲愗傟棊偪偰偄偨丅偝偰墿楡扟偺搉徛偩偑丄懌傪抲偔愇偑揔摉偵偁傝丄擥傟偢偵嵍娸偵堏傞丅搉偭偨塃娸偲嵍娸傪寢傇墑挿忋偺嶳庤懁偵愒晍偲敀晍偑寢偽傟偰偄偰丄偙偙偐傜崅姫偒傪偟偰備偔丅崅姫偒搑拞偵偼價僶乕僋僉儍儞僾傪偟偨柤巆偺扽偑巆偭偰偄偨丅偦偺愭偐傜摜傒屻偑扟傊崀傝傞偺偲旜崻傪揱偭偰峴偔偺偲偵暘偐傟丄墲楬偼嶳庤懁偵恑傫偱峴偔丅偟偐偟偙傟偼儈僗儖乕僩偱丄嫮堷偵峴偭偰傒偨偑丄嵟屻偼墿楡扟榚偺娾暻偺強偵弌偰丄梕堈偵崀傝傜傟傞応強偱偼側偐偭偨丅栘偵捦傑傝側偑傜壗偲偐扟偵崀傝棫偭偨偑丄愭傎偳偺暘婒偼嵍偵恑傓偺偑惓夝偱丄崟偄愨墢僥乕僾偑姫偐傟偰偄傞丅

丂墿楡扟偼愥宬偱杽傑傝壗張傕曕偗傞偺偩偑丄偐側傝峳傟偰偄傞愥柺偱丄帪愜崟偄寠傪嬻偗偰偄偨丅嵍娸懁偵棳傟偑弌偰偄偨偺偱丄塃娸懁偺僽僢僔儏傪墇偊偰峴偔丅偡傞偲栚偺慜偵尒帠側棊嵎偺朧庡偺戧偑巔傪尰偟偨丅俇侽倣傎偳偺棊嵎偐丄嬤偔偐傜尒偰傕墦偔偐傜尒偰傕尒塰偊偺偡傞戧偱偁偭偨丅戧氣偺悈傪堸傒丄椡悈偲偡傞丅

丂偝偰偙偺愭偑敾傜側偐偭偨丅彫愳偝傫偵傛傞偲嵍娸懁偵愒晍偑偁傞傛偆側偺偩偑丄偦傟傜偟偄傕偺偼壗張偵傕尒弌偣側偐偭偨丅偙偙傕嫮堷偵娾応傪攪偄忋偑傞丅婣傝偵巊偆偲側傞偲側傞偲姰慡偵傾僽僓僀儗儞偲側傞応強偱偁偭偨丅婋尟売強偼侾俆倣傎偳偩偭偨偐丄偦偺愭偼曕偒堈偄応強偱偁傝丄壗屘偩偐摜傒愓傕偁偭偨丅搑拞偱惣懁偺戲傪屪偄偱峴偭偰偄偨偺偱丄朧庡偺戧偺崅姫偒儖乕僩偩偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偦傟偼偦傟偱棟夝偱偒傞偺偩偑丄偦偺傑傑旜崻忋傪忋偑偭偰偄傞摜傒愓傕偁偭偨丅恖娫偺傕偺偐廱偺傕偺偐偑慡偔敾暿偱偒側偄摜傒愓偱偁偭偨丅旜崻偵増偆傛偆偵撿懁偵偼嵶偄戲偑偁傝丄偍偄偟偄悈偑棳傟偰偄偨丅旜崻偲戲偑嬤愙偟偰偍傝丄偙偙偼戲傪扝偭偰忋偑偭偰峴偔丅

丂戲偲旜崻偑孅嬋偡傞強偱丄栚偺慜偵戝偒側娾暻偑棫偪偼偩偐傞丅偙傟偑朧庡偺娾暻側偺偐丄暻偼晅嬤堦懷偺峀斖埻偵偁傝丄娫堘偄側偄偩傠偆丅暻傪嵍乮惣乯偵尒側偑傜戲傪媗傔偰備偔偲丄堦夞旜崻傪忔墇偡丅師偵偙偺旜崻偐傜偼傗傗壓傝偵側傝丄偙偙傕暻偺捈壓傪峴偔傛偆側儖乕僩偲側傞丅偟偐偟偙偙偼愥偑巆傝丄堦搙妸傟偽巭傑傞傑偱侾俆侽乣俀侽侽倣傎偳偁傞媫幬柺偺応強偲側偭偨丅僺僢働儖傪撍偒巋偟側偑傜丄壗搙傕廟傝崬傫偱僗僥僢僾傪晅偗偰恑傫偱峴偔丅娾暻偲愥宬偺娫偺寗娫傪擿偔偲丄愥柺偐傜抧昞柺傑偱偺崅偝偼俆倣傎偳偁傝丄塿乆懌偑恔偊偰偔傞丅嫍棧偵偟偰俀俆倣傎偳偩偑丄帪娫傪廫暘巊偄捠夁偟偰備偔丅嵞傃憪晅偒偺応強偲側傞偑丄偦偺愭偺扟偺拞偼愥宬偑巆傝丄偙偙傕椻傗椻傗偟側偑傜偺捠夁偱嬞挘偑懕偔丅嵟屻偼屚傟偨栘偑偁傝丄彫愳偝傫偺嶌暥偐傜偼偙偙傪搊偭偨條偩偑丄巹偼搶懁偺旜崻偵偢傟偰忋偑偭偰峴偔丅

丂擇偮栚偺忔墇偵棫偮偲丄偦偺愭偵柧傞偄朧庡戲偑尒偊傞丅偙偺晅嬤偵傕摜傒愓偑偁傝丄朧庡戲傪屪偄偱杒懁偵恑傫偱峴偭偰偄偨丅偦偺摜傒愓偵揱偭偰朧庡戲偵崀傝棫偮丅崀傝棫偭偨応強偼戧偺忋偺傛偆偱偁傝丄偦偙偐傜壓棳偼僗僩儞偲愗傟棊偪偰偄偨丅愗傟棊偪偨嬻娫偺愭傪尒忋偘傞偲丄愭傎偳嫃偨崟屗嶳偑尒偊偰偄偨丅扟偺忋棳傪尒傞偲丄堦柺偺愥宬偱傾僀僛儞偵暔傪尵傢偣偰搊傞応強偲側傞丅僫儊娾偺捠夁応強傕偁傞偺偱丄愥偺偁傞帪偺棙梡偼傾儖儈傾僀僛儞偼旔偗偨曽偑偄偄偩傠偆丅抧恾偐傜撉傒庢傟傞僐儖傑偱偺暯柺嫍棧偼丄俁俆侽倣傎偳偱偁傞偑丄幚嵺偵尒偊偰偄傞嫍棧偼丄偦傟傛傝侾丏俆攞傎偳偁傞傛偆偵巚偊偨丅傾僀僛儞偺慜帟傪廟傝偙傒側偑傜忋偑偭偰峴偔丅棳愇偵旀楯偑棴傑傝丄媿曕忬懺偱偁偭偨丅

丂朧庡戲偵擖偭偰偐傜俁乛俆傎偳媗傔偨応強偵丄僠儑僢僋僗僩乕儞偑偁傞丅偦偙傪忔墇偡帠偑崲擄側偺偼丄嬤偔側傞傎偳偵敾偭偰峴偭偨丅偡傞偲偙偺僠儑僢僋僗僩乕儞億僀儞僩偺侾俆倣傎偳壓棳偵僞僀僈乕儘乕僾偑愝抲偝傟偰偄偨丅傕偟傗偙偺愭偺夞旔儖乕僩偑偁傞偺偐偲儘乕僾偵揱偭偰忋偵偁偑傞偑丄偦偺忋偼堦柺偺娾暻偱丄彮偟儖乕僩傪扵傞傛偆偵摦偄偰傒偨偑丄峴偗傞傛偆側応強偼尒弌偣側偐偭偨丅暻傪忋偑傞偺偼掹傔嵞傃扟偵崀傝棫偮丅偙偙偱恑戅傪寛傔偹偽側傜側偄帠偲側偭偨丅傕偆嶳捀偼栚偲旲偺愭偱偁傝丄姰慡偵僯儞僕儞傪傇傜壓偘傜傟偨忬懺偱偁傞丅偙偙偱婣傞偺偼旤択偵偼側傞偑丄帺暘偵偲偭偰丒丒丒丅傕偆堦搙僠儑僢僋僗僩乕儞偺壓偵棫偪丄僠儍儗儞僕偟偰傒傞丅塃娸懁偺暻嵺傪峴偔偺偩偑丄悈傪娷傫偩揇忬抧宍偵峳偄愇偑忔傝丄懌嫋偑尒帠偵曵傟偰備偔丅暻懁偵偼棳傟傕偁傝丄撍偭挘傞傛偆偵懱傪巟帩偡傞偺傕寢峔偵嬯捝偱偁偭偨丅捈宎俆僙儞僠傎偳偺屚傟偨栘偑桳傞偺偩偑丄崻尦偼婛偵儐儖儐儖偱丄偦偺偆偪偺堦杮偼僥儞僔儑儞傪妡偗偨弖娫偵敳偗棊偪偰偟傑偭偨丅懱惃傛傠偟偔妸棊偼柶傟偨偑丄傑偲傕偵捦傔傞偺偼偁偲堦杮偲側偭偨丅塿乆恑戅媷傑傞忬懺偵側偭偨丅懱傪擥傜偟側偑傜傗傗挿偄帪娫僙儈偲側偭偰偄偨丅傕偆偙偙傪捠夁偡傞偺偼偙偺応強偟偐慖戰巿偼柍偄丄偦傫側拞偱忋偵峴偗傞儖乕僩傪尒弌偣側偗傟偽側傜側偄丅儖儞僛忬偺拞偵嫃傞偺偩偑丄拞墰懁偵偼丄娾偺旜崻偑偁傝丄偦偙偵偐嵶偄怉惗偑偁偭偨丅摉弶偼嵶偔偰婥偵偟側偄傎偳偱偁偭偨偑丄偙偆側傞偲偙傟傜偺嵶偄栘偱傕惗偐偟偰攪偄忋偑傞偙偲偵偟偨丅彫偝側弌偭挘傝偵傾僀僛儞傪堷偭妡偗懱傪戲拞墰懁偵堏摦偡傞丅偦傟偲嫟偵曗彆揑偵栘傪捦傓傛偆偵偟偰丄堦曕丄傑偨堦曕偲懱傪忋偘偰備偔丅壗偲偐忋偵偁偑偭偨帪偵偼丄杮摉偵儂僢偲偟偨丅婋尟抧懷娫偺嫍棧偼侾俆倣傎偳丄偦偺拞偱偺妀怱晹偼侾侽倣傎偳偩偭偨丅巹偼僌儗乕僪偺晅偗曽偵偼柍抦側偺偩偑丄嘨媺+偐嘩媺亅傎偳偱偁傠偆偲巚偆丅偙偙傪夁偓傟偽僐儖傑偱偼婋尟売強偼柍偔丄嵟屻偼僈儗偨嵒崿偠傝偺拞傪峴偔丅

丂僐儖偵拝偗偽傕偆搊捀偟偨傕摨偠偱丄摜傒愓偑嶳捀晹傑偱摫偄偰偄偨丅偙偺摜傒愓偩偑丄嶳捀晹偺嵒抧偵偼僔僇偺懌愓偑懡偄丅偳偆傕廱摴偺傛偆偱偁傞丅朧庡嶳偺嶳捀偼丄撿搶偵偁傞棧嶳偺嶳捀晹偲帡偰偍傝丄戝娾偑愊傒廳側偭偨傛偆側応強偵丄僇儔儅僣偲僐儊僣僈偑惗偊偰偄偨丅彮偟杒懁偵掋嶡偵恑傫偩偑丄堦斣崅偄応強偼僐儖懁偺戝娾偱偁偭偨丅偦偟偰堦斣栚棫偮戝娾偺搶懁偵丄愒偄晍偑壓偑偭偰偄偨丅娫堘偄側偔彫愳偝傫偺傕偺偱偁傠偆丅愭傎偳偺崟屗嶳偺暔偲摨偠慇堐幙偱偁傝幙姶偱偁偭偨丅揤婥偼椙偄偺偩偑丄悂偒忋偘偺晽偑嫮偔丄偐側傝姦偄丅塉嬶拝崬傫偱丄晽傪旔偗傞傛偆偵搶懁偱崢傪壓傠偡丅偙偙傑偱偱僗僞乕僩偐傜侾侽俫侾侽俵偱偁偭偨丅傑乕憐掕撪偱偁傞丅師偵婣傝偩偑丄椗慄傑偱搊傝偁偘傞偺偼恏偦偆偵尒偊傞丅抧宍恾偺僎僕僎僕儅乕僋偺応強偑栚偺慜偵偁傞偺偩偑丄愥偑巆偭偰偄傞応強傕偁傝丄偦傟偵傛傝偝傜偵尩偟偄応強偵尒偊偨丅偙偙偼墲楬傪栠傞偙偲偵偟偨丅俀侽侽俈擭偵偙偪傜傪尒壓傠偟偨塆朮巕妜傕娫嬤偵尒偊偰偄偨丅

丂僓僀儖傪孶嵕寽偗偵偟偰丄壓崀傪奐巒丅僐儖偐傜椗慄懁偵偼丄傗傗敄偄摜傒愓偑宷偑偭偰偄偨傛偆偩偑丄偁傑傝挿偄嫍棧傪栚偱捛偆偙偲偑弌棃側偄傎偳偺暔偱偁偭偨丅僈儗傪壓偭偰愭傎偳偺婋尟抧懷偵擖傞丅忋晹偺栘傪巟揰偵傾僾僓僀儗儞丅係侽倣栚偄偭傁偄怢偽偟偰丄愥柺偵崀傝棫偮丅幚嵺偼忋晹偺侾侽倣傎偳偑僋儕傾乕弌愗傟偽僓僀儖偼晄梫偱偁傝丄帩偮偲偡傞側傜俀侽倣偐俁侽倣傎偳偱偄偄偩傠偆丅屻偼忋晹偺栘偑屚傟傟偽丄壓崀偼晄擻偵側傞偩傠偆丅僴乕働儞傪偳偙偐偵懪偰偽偄偄偺偩偑丄巆愥婜傪尒墇偡偲塃娸懁偺暻偲尵偆偙偲偵側傞偩傠偆偐丅僓僀儖傪堦搙弌偡偲丄偦偺挿偝偵斾椺偟偰夞廂帪娫偑挿偔側傞丅僪儘僪儘偵側偭偨僓僀儖傪張棟偡傞偺傕丄傑偨堦嬯楯偱偁偭偨丅

丂愥宬傪傾僀僛儞傪棙偐偣偰壓傠偆偲巚偭偨偑丄壗搙偐僠儍儗儞僕偡傞傕偺偺丄偡偖偵抍巕偵側傝僌儕僢僾偟側偄丅俀搙傎偳寉偄妸棊傪偟丄僺僢働儖偱掆巭偡傞丅僗僺乕僪偑忔傞慜偵掆巭偟偨偐傜偄偄傕偺偺丄忔傟偽壓傑偱棊偪丄偦偺傑傑戧忋偐傜嬻拞偵僟僀僽偩偭偨偱偁傠偆丅偙偙偼帪娫偑偐偐傞偑丄僺僢働儖傪巋偟丄屻傠岦偒偱慜帟傪廟傝偙傒側偑傜壓偭偰峴偔丅帪娫偑偐偐傞偑埨慡偵偼戙偊傜傟側偄丅偦偟偰壓傑偱偁偲侾乛係傎偳偺強偱丄墲楬偼娾偺忋傪捠夁偟偨応強偱嵼傞偑丄懌偑偐傝傕庤偑偐傝傕柍偔悈偑暍偆娾偱偁傝丄偙偙傕塃娸懁偺娏栘偵僓僀儖傪堷偭妡偗偰寽悅壓崀偲側偭偨丅嵞傃屻岦偒偱崀傝偰峴偒丄朧庡戲偺戧忋偵摓拝丅偙偺応強偐傜偺朧庡嶳墲暅偺帪娫偱偁傞偑丄愥偺柍偄帪偺彫愳偝傫偺僐乕僗僞僀儉偼俀俫傎偳偵懳偟丄愥偺嵼傞帪偺巹偼俁俫俁侽俵傎偳偐偐偭偰偟傑偭偨丅傕偭偲傕旀楯搙偑堘偆偺偱丄堦奣偵斾妑偼弌棃側偄偺偩偑丒丒丒丅

丂墲楬偵傎傏廬偄栠偭偰備偔丅嵟弶偺忔墇偺応強偐傜壓偼丄墲楬偼戲揱偄偱偁偭偨偑丄婣傝偼旜崻傪拤幚偵壓偭偰峴偔丅摜傒愓偼妱傝偲柧椖偱丄墿楡扟偑嬤晅偔偵楢傟偰僺儞僋偺儕儃儞偑尒偊弌偟偨丅娫堘偄側偔恖偑擖偭偰偄傞偙偲偵側傞丅偦偺儕儃儞傪捛偆偲丄侾俉俆侽倣晅嬤偐傜旜崻傪棧傟杒懁偺扟偵壓偭偰峴偔丅彮偟悈婥偺懡偄扟偱偁傞偑丄娏栘傕懡偔丄偦傟傜傪捦傒側偑傜壓偭偰備偗傞丅偦偟偰懢偄扟偵擖傝丄墿楡扟偵岦偗偰扟偺拞墰晹傪壓偭偰峴偔丅搑拞堦売強丄娾応偺傗傗婋尟側応強偑偁傞偑丄僌儕僢僾偺椙偄娾側偺偱丄怲廳偵壓偭偰備偗偽偄偄丅偦偟偰墿楢扟偺愥宬傪慜偵偟偰丄晅嬤偼僂僪敤偱偁偭偨丅彮偟攓庁偟丄朧庡偺戧傪尒側偑傜惗偱懻偔丅撈摿偺嬯枴偲帺慠偺娒偝偱丄嬉戲側偛抷憱偱偁偭偨丅

丂墿楡扟偼愥宬傪偦偺傑傑壓棳偵揱偭偰峴偔丅応強偵傛偭偰偼戝偒側岥傪奐偗丄悈偺棳傟偼偦偺俁倣傎偳壓偵偁偭偨丅壓棳偵恑傓偲嵍娸懁偵棳傟偑弌偰偄偰丄塃娸婑傝傪壓偭偰峴偔丅偦傠偦傠嵍娸偵峴偐偹偽偲巚偭偰偄傞偲忋庤偄嬶崌偵僗僲乕僽儕僢僕傪揱偄丄悈偺棳傟偑弌偰偄傞応強偼愇揱偄偵搉傞偙偲偑弌棃偨丅搉傝偒偭偨応強偵偼娾偺忋偵働儖儞忬偺愇偑抲偄偰偁傝丄偦偺愭偵恑傓偲丄崟偄愨墢僥乕僾偑偁傝丄偦偙偑墲楬偵尒偨價僶乕僋億僀儞僩偱偁偭偨丅摜傒愓偵廬偄丄嵞傃屲忎偺戲傪栚偺慜偵墿楢扟偵崀傝棫偮丅愳壓傪尒傞偲丄恀惓柺偵埰妡嶳偑尒偊偰偄偨丅戝媥巭傪偟偰偙偺愭偺搊傝偵峊偊傞丅偙偙偺悈偼椻偨偔偲偰傕偍偄偟偄悈偱偁偭偨丅

丂偝偰搊傝偵擖傞丅拤幚偵摜傒愓傪捛偭偰忋偑偭偰峴偔丅旀楯傕偄偄偲偙傠偱丄捠忢偺敿暘傕懌偑慜偵弌側偄丅娾彫壆傪夁偓丄側偍傕摜傒愓偵廬偆偲丄偳偆傕墲楬偼偩偄傇杒懁偵堩傟偰偟傑偭偨傛偆偱偁傝丄偦偺堩傟偨棟桼傪撍偒巭傔傞傋偔丄栤戣揰扵偟偲側偭偨丅揱偭偰偄傞儖乕僩忋偼墿怓偺僥乕僾偑悘強偵偁傝丄摴傪摫偄偰偄偨丅搑拞偵偼愄偺摴昗傕偁傝丄娫堘偄側偔惓婯儖乕僩忋偵嫃傞傛偆偩丅僶儞慄傪棳偟偨傝丄僞僀僈乕儘乕僾傪棳偟偰嵼傞応強傕偁偭偨丅偦偟偰娫堘偊偨売強傪摿掕偟偨丅偦偙偼摜傒愓偑娫堘偊偨曽偵懢偔側偭偰偍傝丄柧椖側偺偱偁偭偨丅偁偲偼旜崻嬝傪崀傝傞傕偺偲巚偄崬傫偱偍傝丄揱偭偰偟傑偭偨帠傕偁傞丅墲暅偟偰傒偰慡懱憸偑尒偊偨傢偗偱偁偭偨丅搑拞俀売強傎偳娾応傪栘偵捦傑傝攪偄忋偑傞応強傕偁傞偑丄壓傝偼偄偄偑搊傝偼恏偄丅姫偔偵偼戝偒偔塈夞偣偹偽側傜側偔丄偙偙偼柍棟傪偟偰傕摜傒愓偵廬偭偨曽偑偄偄丅姫偄偰傒傛偆偲僠儍儗儞僕偟偨偑丄妸傝傗偡偄娾応偑懸偭偰偄偨丅

丂嵒釯偺応強傪捠夁偡傞偲屲崌栚傕嬤偄丅庽椦偺拞偺娾応偵偼尒帠側僀儚僓僋儔偑嶇偄偰偄偨丅棎傟嶇偒偲尵偊傞傎偳偵嶇偄偰偍傝丄堦暈偺惔椓嵻偵側傞丅偦偟偰悈応偱岮傪弫偟丄屲崌栚偵摓拝丅帪娫揑偵偙偙偱攽偭偰傕椙偄條側帪娫偱偁偭偨偑丄弶巙娧揙丄柪傢偢壓嶳傪寛傔傞丅栚偺慜偺洜晽娾偺嵍榚偵峛斻嬵偑尒偊偰偄傞丅崱擔偼壗恖崟屗旜崻傪搊偭偨偺偱偁傠偆偐丅僓僢僋偺僷僢僉儞僌傪偟捈偟壓嶳偵側傞丅

丂嵟弶偺搊傝忋偘偑丄媥宔屻偵偼恏偄丅偳傫偳傫搊傞恑搙偑抶偔側偭偰備偔丅偨偩丄壓傝偵擖傞偲僊儎偑擖傟戙傢傝丄廳椡偵暔傪尵傢偣壓偭偰峴偔丅愥偺忋偺僩儗乕僗傪尒傞偲丄巹偺傎偐偵擖偭偨偺偼堦恖偐擇恖偺傛偆偱偁偭偨丅僜乕儖偺僷僞乕儞偐傜尒偰偄傞偩偗側偺偱丄晄妋偐側敾抐側偺偩偑丒丒丒丅搧棙恄幮偐傜偼掤巕応丄偦偟偰恘搉傝傪宱偰偳傫偳傫壓偭偰峴偔丅堦惗寽柦壓偭偰偄傞傛偆偩偑丄嶚偺暯傑偱偼僄傾儕傾偺僐乕僗僞僀儉捠傝偺帪娫偱丄傗偼傝旀楯偺拁愊偼塀偣側偄丅備偭偔傝壓傟偽偄偄傕偺偺丄壗偵懳偟偰偑傫偽偭偰偄傞偺偐敾傜側偄偺偩偑丄側偵偔偦偲暠婲偟壓偭偰峴偔丅墲楬偵幁偑墶偨傢偭偰偄偨応強偵偼丄婛偵偦偺巔偼柍偐偭偨丅懠偺廱偵帩偭偰峴偐傟偨偺偐傕偟傟側偄丅

丂嬨廫嬨愜傪壓偭偰峴偔偲偒偵丄壗搙傕慜偺曽偵暘婒昗幆偑尒偊偰偼徚偊偨丅尪妎傪尒傞傑偱偵偼傑偩帪娫偼抁偄偺偩偑丄娫堘偄側偔擼傕旀傟偰偒偰偄傞傛偆偱偁偭偨丅孋楢傟偺捝傒丄旼偺捝傒丄偦傠偦傠崜巊傕尷奅偺傛偆偱偁偭偨丅偦偟偰偮傝嫶偵摓拝丅抾塅嬵儢妜恄幮偵柍帠偺壓嶳傪曬崘偟丄挀幵応傊懌傪恑傔傞丅挀幵応偵栠傞偲丄柧擔偺搊峴慜偺慜栭嵳偑峴傢傟傞傛偆偱丄擌傗偐側惡偑僥儞僩偐傜楻傟暦偙偊偰偄偨丅

丂

丂乽儚儞僨僀朧庡嶳乿傪柍帠惉偟悑偘偨丅壗傛傝彫愳巵偺忣曬偵姶幱偟偨偄丅柍帠峴偭偰偼棃偨偑丄朧庡戲偺婋尟売強偼扤偱傕捠夁偱偒傞応強偲偼堘偆偲姶偠偨丅偁偲奺扟偺愥宬偱偁傞偑丄桳偭偰曋棙偵嶌梡偡傞偺偼丄墿楡扟偺朧庡偺戧壓棳偔傜偄偱丄偁偲偼晧偺梫場偵側傞丅慱偭偰傒傞側傜愥夝偗偟偨壞埲崀偺帪偑椙偄偱偁傠偆丅椗慄偐傜偺僴僀儅僣懷傕恏偦偆偩偟丄偳偺儖乕僩傕尩偟偄偺偐傕丅杒偺杮扟懁偐傜忋偑傟傞傛偆側応強偑偁傟偽丄戧嶶嶔偺摴偑偩偄傇揱偊傞偺偱偁傞偑丄朧庡嶳偺廃埻偼壗張傕娾暻偑懸偭偰偄傞丅偳偆忋庤偔媗傔偰偒偰傕丄嵟屻偼僐儖偺偁傞撿懁偐傜搊傝忋偘傞偟偐側偄偺偱偁傠偆丅嶳捀偼偲偰傕嫃怱抧偺椙偄応強偱偁偭偨丅婡夛偑偁傟偽傑偨峴偭偰傒偨偄偑丄師偼愥偺柍偄帪偵偟偨偄偲巚偆丅

丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂

丂

丂