西日本から東日本まで雪模様であった。久しぶりに家に閉じこもろうかと思ったが、降ったら降ったで素晴らしい景色が待っている。閉じこまっている場合ではないのであった。行き先は北相木村の大通嶺とした。この山のネーミングは、誰が聞いても凄い名前だと感じるだろう。「大」と「嶺」の字がそう感じさせるのだが、名前と高度がミスマッチに感じるのは、私だけではない無いだろう。なんとも気になるネーミングであり、登山意欲をそそる山であった。

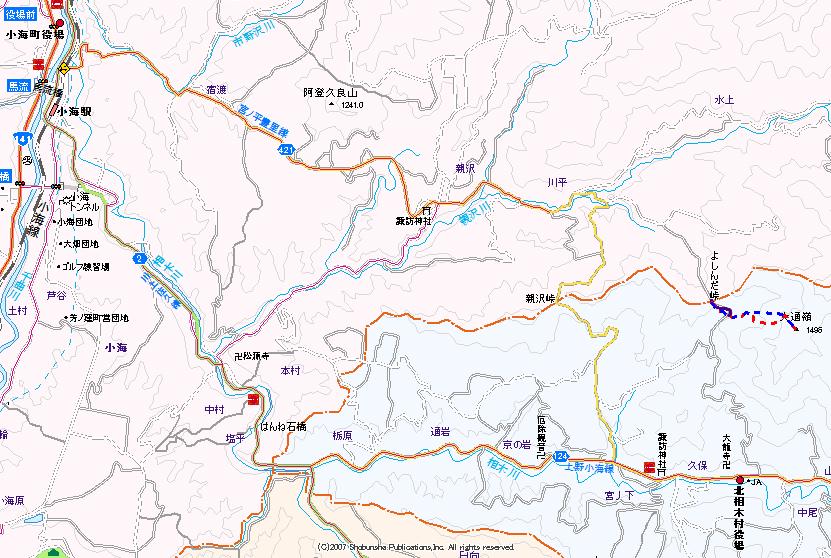

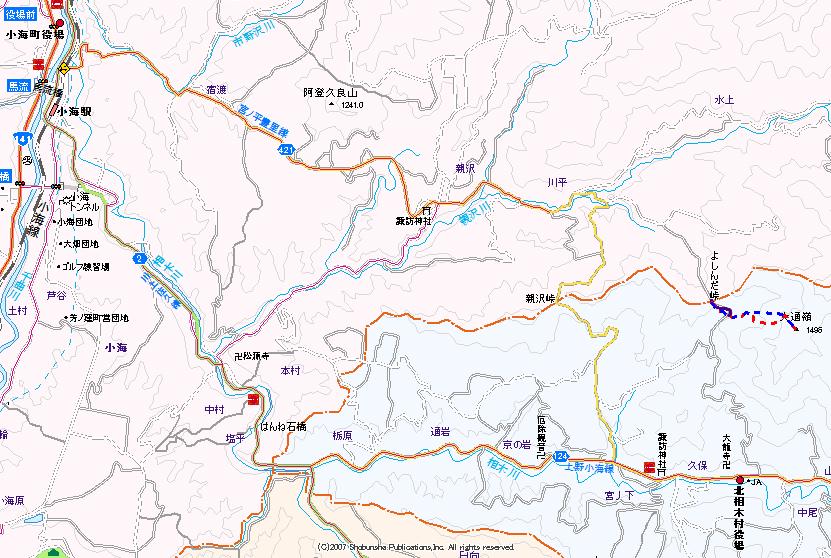

1時、いつも通りに出て現地で車中泊でもしてようと思ったが、外を見ると深々と降っていた。暗い中の雪は登山意欲を見事にそぎ落としてゆく。結局4時半に家を出た。峠はまだ圧雪にはなっておらず、雪煙を巻き上げながら進んで行く。小海町役場を左に見て、道標に従い421号線に左折する。ここを目的地に選んだのは訳があり、わりと集落が奥の方にもあり、除雪が期待出来たからだった。予想通り除雪車が動いており、集落と集落を結ぶ幹線道路は除雪されたばかりの状態であった。降雪は多いが道路としては快適に進んで行けた。

川平の集落からは小海町から北相木に抜ける道があり、それが道標で記されている。1つ目の分岐は北相木に行くように進み、2つ目は北相木は右だが左に進む。そして3つ目の分岐は右に行く。するとビニールハウス群を右に見ながら進み、行き着いた先が「よしんだ峠」となる。峠のほんの直下まで車が入れられるが、駐車スペースは特に無く、今回は畑に設けられたユーターン余地に突っ込んだ。積雪量は30センチほどあり、帰りの事を考えるとここまで入ったのは微妙な判断であった。畑の西側には杉の幼木が植えられており、整然と並んでいる。今日は珍しくスノーシューを用意した。やはり新雪の上はワカンジキよりスノーシューだろう。

6:33スタート。1.5mほどの高低差を登ると、そこがよしんだ峠のようであった。最初は小海と北相木の境界線上の尾根を行こうかと思い、30mほど駆け上がったが、降雪の中に早くに降りてこないとならない状況下、最短距離で攻める事とした。峠から南東に下ると広い地形になり、そこには北から来る林道の道形があった。猟師の車なのか、轍も薄っすらと確認できる。道に乗った格好で東に進んで行くと、右側にピンクのリボンが見えた。それに引き寄せられるように右側の谷に進む。目印となり得る大きな石が3つあり、それらを縫うように進む。次にこの先で谷が二つに分かれ、左の谷を行く。正面の尾根もそうなのだが付近はごつごつとした岩壁が多く、かなり見栄えのする場所であった。

谷は急峻で一歩登っては半歩下がるような状態であった。雪も要因なのだが、その下にある枯葉がそうさせているようでもあった。上の尾根が見えている割にはなかなか進まず、喘ぎながら登ってゆく。よく見ると斜面には伐採痕が残る。人の気配はしっかりする谷であった。尾根に上がると、そこには道があるような幅が頂上へ向けて続いていた。残り150m。雪が柔らかく、ずりすりと滑りながら登ってゆく感じであった。どうも今日の場所はワカンジキの方が適しているようでもあった。深雪に対する浮力を優先したのだが、やはり道具は万能ではなく、場所を選ぶようである。

山頂に到着すると、ステンレスの板に山名が打ち出してある標識が付いていた。形も拘りがあり作業も丁寧な物であった。東西に長い山頂で、南西側と南東側に尾根が派生していて、各尾根へもしっかり雪が乗っていて道があるようにも見えるのであった。北東に1629.7三角点峰が大きく見える。こんな事を言っては失礼かもしれないが、向こうの方が大通嶺らしく見える。雪は相変わらずの状態で、林道が気になり長居は出来なかった。すぐに自分のトレールを追って下って行く。

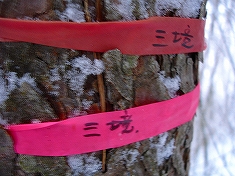

途中でストックを突いた場所が悪かったのか、変な応力が働いたのか、ポキッと折れた。こんな簡単に折れてしまうのかと驚いたのだが、今日のような短時間の山で良かった。これがロングコースであったなら、下山は雪だるま状態で降りねばならないだろう。当然ように新雪で踏ん張りが利かず、ズリズリと転びながら降りて行く。往路で登り上げた場所からは谷には下らず、そのまま尾根通しに下ってみた。すると下の方にはピンクのリボンが点在し、丁度尾根が合わさる所には「三境」と書かれたリボンもあった。先を見ると下に続き、それを拾うように急峻の尾根を下って行く。広い谷に降り立つと、そこには取付き目印のように2本のリボンが縛られていた。そして20mほど下ると往路のトレールに乗り、よしんだ峠に登り上げる。

歩いてみての考察であるが、谷の選択として、下った尾根の北にある等高線間隔の一番広い谷を行けばもっと楽だったのかもしれない。考えなくはなかったのだが、どうしても大回りになるようで、今回は直線的なコースを選択してしまった。雪が締まっている状態ならいいが、降雪最中ではあまり良い選択ではなかった。あと、谷には人間の足跡があった。山頂を目指すものではなかったので、おそらく猟師であろう。猟期期間中の登行は注意した方がいいかもしれない。

ちと不完全燃焼であったので、帰りに阿登久良山も登って帰路につく。