ここを狙おうと思ってからかれこれ10年ほど経過する。周辺の植生を把握しようとハト峰の方に先に入ったが、破線ルートを外れるとかなり手ごわい藪漕ぎを強いられた。この時を機に、狙う意欲が少し遠のいてしまった。それと同時に、雪が無いと踏めないだろうという事も判り、機会を伺っていた。積雪期の場合は、何処からアプローチするにせよロングコースになり、モチベーションを上げて計画しないと途中敗退が予想できた。ウルトラクイズではないが、「気力・体力・時の運」の三拍子が揃わないと踏めないだろうと・・・。そんな中、前週にすぐ近くの五六峰が軽快に踏めてしまったこともあり、自分の中で「行ける」と判断した。

1時20分家を出る。既にマイナス7度。峠を越えて長野に入るとマイナス13度を指していた。久しぶりに冷え込んでいる。三才山トンネル手前にはセブンイレブンが2店舗有るのだが、鹿教湯温泉寄りの方に入ったら、全くパンが無かった。前途多難。そしてトンネルの割引チケットを購入しようと店員に求めると、無愛想に“うちでは扱っていない”と言う。以前はあったような気がしたのだが、現在は平井寺トンネル付近にあるセブンでしか売っていないので要注意である。ちなみに松本側は洞交差点のセブンで販売。残念ながらこれで、三才山トンネル通過時に鹿教湯側のセブンに寄る事は無くなった。松本に出て、前週同様に土手高速をふっ飛ばし158号に乗る。そして波田町役場を左折して、山県村役場、朝日村役場と経由して谷あいを西進してゆく。途中にある間登男の湯は、事前に問い合わせたら改修作業中で休館しているようであった。あさひプライムスキー場を右に見て、しばしで三俣橋の架かる野俣沢林間キャンプ場エリアに到着する。ここから鎖川は支流の3つの川に別れ西から野俣沢、中俣沢、樫俣沢となる。橋の手前西側には駐車スペースがあるが、取り付きの尾根は橋を渡った先で、渡りきると車のヘッドライトに遭難碑が映し出された。大きな遭難碑で、その大きさから大勢の遭難者が出た事と理解したのだが、それほどにこのエリアに入山者が居るのだろうか。主だった山は鉢盛山だが、現在の入山口は林道からのアプローチでここではない。昔はここからの尾根通しでのルートがあったのか。そうとらえると、少しは今日の計画にプラスに向く。ただただ目の前の碑の大きさに威圧された感じであった。昔は谷の奥にも家があったであろううから、生活の中での雪崩遭難という事かもしれない。

碑の所から140mほど進むと、右側に鋭角に道が入っており、一応ここから取り付くこととした。下山がどうなるか判らないので、中俣沢に続く林道の様子を調べようと先に進むと、300m先の川を跨いだ先でゲートされていた。先ほどの場所まで戻り準備をする。

4:37 スキーを履いて入山する。道に沿って登って行くと、最初のターンの所に「義仲公祠」と書かれた表示があり、東屋を伴い祠が鎮座していた。先に進むと、地形図ではここは桑畑と畑記号が付いているが、現地にはさくらのような木が植えられていた。雪で道が判らず適当に上がると東屋が現れ、その東屋の北側から尾根に取り付く。ここの最初の20分間くらいが、酷く辛い登りであった。雪の状態も悪いのもあるが、倒木や雑木があり、それらを避けながら登らねばならなかった。意固地にスキーを履いていたが、カンジキ登行が適当な場所であった。この尾根には杣道らしき跡が有り、時折見え隠れしていた。

1077高点を経由し、1210mほどまで上がると、尾根上に黄色い(一部赤も)ビニールが尾根に沿うように流してある場所があった。この付近は尾根上に登山道があると言っても良いほどに状態が良かった。1332高点付近はやや広い地形で、一番高い所を拾ってゆくと藪っぽいので、全体を見通して植生の薄い場所を行くのだ良いだろう。時折刃物跡が見られ、当初は登山道を開いた跡だと思って先に進んで行く。だんだんとカラマツの美しい疎林になる。

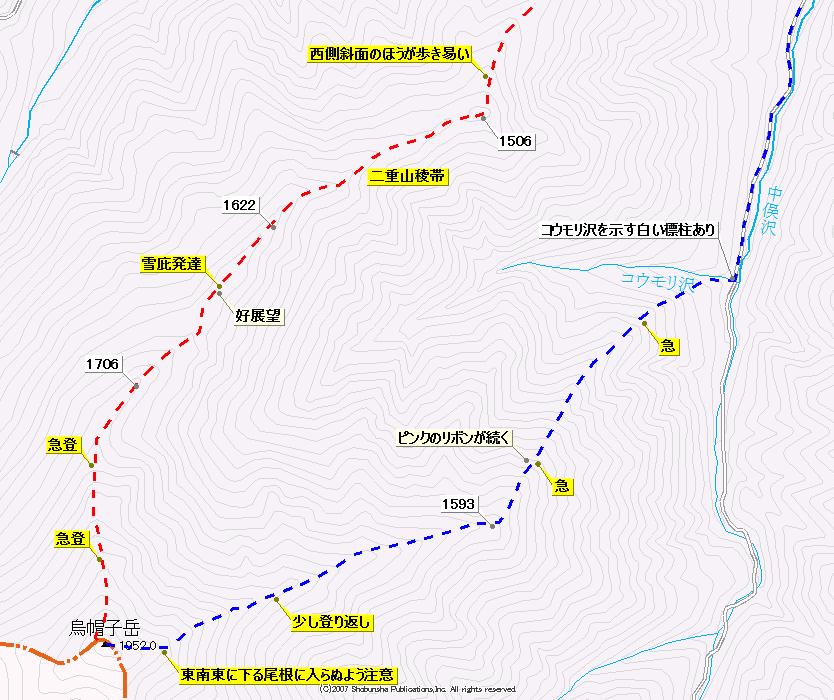

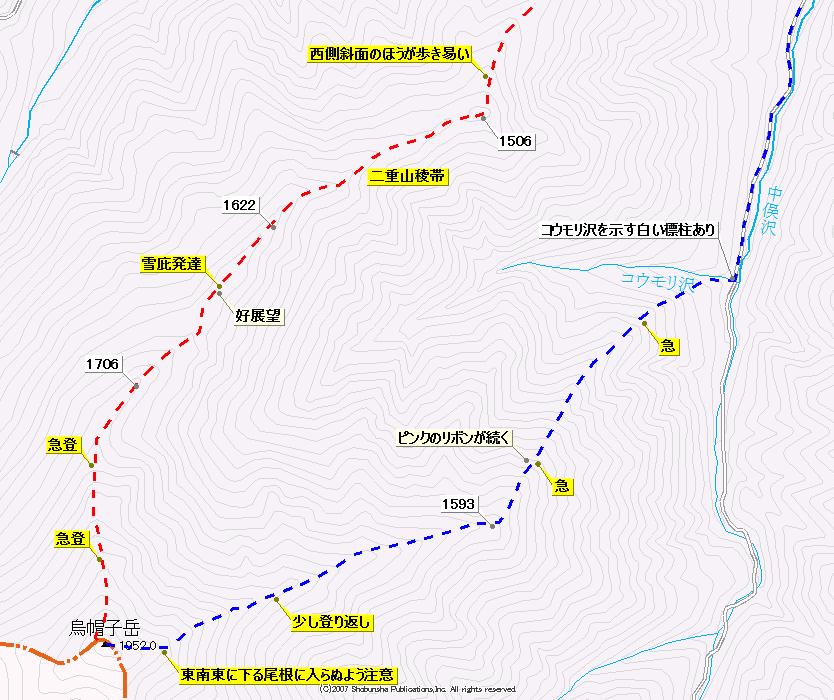

1506高点は、北側が広い地形で南側に城塁のような地形になっている。丁度尾根が折れるところなので、早めに西側に進むのが吉である。まともに高みを拾って進んだのだが、ショートカットすればかなりの労力軽減になる。ここに上がってやっと烏帽子岳が見えるようになった。そして1510m付近で二重山稜の尾根になる。その一番最初の南側の尾根の突端に、無記名の手彫りの石が立っていた。一度北側の谷を経てその北の尾根に移る。するとその先で再び北側にズレねばならないような地形で、三重山稜なのであった。私は登りだからいいが、下りだったらルートファインディングに少し難儀する場所になるだろう。西側を見るとハト峰から鉢盛山へのたおやかな稜線が見えている。フカフカの雪の中を根性のスキーラッセルが続く。ある程度上がれば、雪は締まった層になると期待していたが、なかなか自然は思うようにはいかないのであった。

1622高点は常緑樹が密生した尾根で、その上に雪が乗り、踏み抜くと抜け出せない悲惨な状態であった。ここは西か東側を巻いたほうが良いかもしれない。ここに来て初めて赤い見出標が木に打ち付けられていた。この先は雪庇の尾根になる。西側はハト峰の稜線にガードされているようだが、野俣沢に落ち込んだ風が再び吹き上げてくるのだろう。雪庇の上は固くて歩きやすいのだが、亀裂も多々あり、注意しながら足を出してゆく。スタート時からそうだったのだが、伐採跡が尾根上にあり、さらには左右に見える斜面の中にもある事が判った。とすると登山道の作道の為でなく、林業としての間伐跡のようであった。もしかしたら無積雪期でも容易に登れてしまうのかもしれない。

1706高点を過ぎると、やっと雪が締まり出し沈まずに歩けるようになる。がしかし、度が過ぎてアイスバーンになっている場所もある。だんだんと斜面が急になってきており、植生のある西側に入り樹木を掴みながら上がって行く。今回は珍しくカンジキは持たずに来ていた。スキーの時でも100パーセント持ってきているのだが、今回は要らないだろうとナメてかかっていた。これが完全に裏目に出た。無いもの強請りではないが、持って来れば良かったと後悔。ヒールサポートを最上部にし、我慢のスキー登行が続く。地形的にありがたかったのは、急登の後には必ず棚地のような地形があり、少しインターバルが取れる場所がある。これがまともに斜面の連続であったならば、酷く息が上がっていたことであろう。

最後はやや鉢盛山側に回りこむようにして山頂に立つ。既に11時になり、やはり思っていた通りに時間がかかる山であった。山頂は東西に長く、西側に鉄製の見出標があり、山頂中央にはプラスチック製の見出標が木に取り込まれていた。雪がフカフカであったので三角点探しに入るが、標柱らしき2本は発見できたが三角点の発見までには至らなかった。場所によってはスキーを脱ぐと腰まで潜る所もあった。ほぼ快晴無風でぽかぽかと気持ちが良い。北側には降雪後の松本盆地が白く見え、場所を東側に移すと、そこからは八ヶ岳や美ヶ原の白い頂が遠望出来た。北アの主稜線側は樹木が邪魔をして全くダメであった。外気温はマイナス15度であったが、素手で居てもそう寒くは無いほどの陽気であった。地図を見ながら下山路を模索する。スキーなので谷滑りを楽しみたいが、理想的なのはコウモリ沢の下降である。しかし登り始めの野俣沢や中俣沢の流量を耳で感じ取った(暗くて見えない為)が、大きな流れの音がしていた。ちと不安でもあり、東の1593高点に続く尾根を下る事にした。登って来た尾根を戻る選択はゼロ。登って来た体験から、滑れる場所はほとんど見出せなかったのだった。

シールを外しいざ滑り出す。やや尾根より南側斜面を滑って行く。しかし新雪の上だと、トラバース気味に滑ってゆくにはスピードが出ず。滑るというよりはなんとか潜らずに下りて行く感じであった。ここはフリートレックほどの短い板なら、尾根上をこまめにターンしながらかなり楽しめるかもしれない。しかし新雪の登行を考えると、滑れずともそれなりに登はん力のある板を選択するのは正しいであろうかと思う。ここらへんは滑りを重視しているか、登りを重視しているかで決まるであろう。

1593高点からは、東に進んできた進路がやや北に向く。この辺にはピンクのマーキングが散在し、それを拾うように下りて行く。急過ぎるのと雑木が多いので、スキーを履いたり脱いだりしながら下りて行く。あとは伐採した切り口が隠れている場所も多く、雪の付が薄い斜面は必然的に脱がねばならなかった。こんな時にコウモリ沢はどうだったろうという事が頭に浮かぶのだが、もしかしたらもっと難儀していたかもしれないと思うことにした。高度が下がるに連れて、どんどん斜度が増してゆくように思えた。最後の方は板を両手に抱えて斜面を下りて行く。そして降り立った場所はコウモリ沢の右岸の所であった。斜面の入口(出口)にはピンクのマーキングが付いていた。コウモリ沢は流れが出ており、見るからに凍った場所も多く、下流の方はスキーにならなかったであろうと思えた。

林道に乗りスケーティング滑走で下って行く。途中から車の轍が現れ、緩やかな下り勾配でも力む場所も無く快適な滑走であった。林道で注意せねばならないのは石なのだが、ここではガリッとやるような場所は無く至極快適であった。一部杉の葉が落ちていて、それがブレーキになりスローダウンする場所はあった。新しい中俣橋を渡り右岸に移り、なおも快適に滑り降りる。そして朝に見たゲートに到着し、残り300m。川岸には河川公園が作られているようで、2棟の東屋を右に見ながら滑って行った。

総評だが、もう少し時期を遅くすればアイゼンでの登山になるであろう。無積雪期の登山も恐らく可能であると思う。登った尾根、滑った尾根共に伐採跡が広範囲に付いていた。少々の苦労は伴うだろうが、案外積雪期より楽に踏んで来れてしまうかもしれない。スキーの場合は、滑りを楽しむならできるだけ短い板が良いと思う。北から五六峰の稜線、ハト峰~鉢盛山の稜線、そして今回の烏帽子岳の稜線を歩いたわけなのだが、同じエリアでありながら三種三様の尾根の様子であった。

帰りに三俣橋の上で、地元のおばあちゃんらしい二人が被写体になってカメラ撮影がされていた。おそらく地元紙などに掲載されるのだと思うが、雪に反射した日の光を浴びながら、ニコニコした表情が印象的であった。