上越国境にはごっそりと登り残しがある。ホイソレと登れない場所が多く、その為に残っているのだが、今回は登路がある本谷山と抱き合わせで薮山の越後沢山を登る事とした。この越後沢山はエアリアでは破線ルートが記されているが、かなり以前から自然に戻ってしまっているようであった。薮山であることから、本当は残雪期にネコブ山や下津川山などと一緒に登ろうと残してあったのだが、タイミングを見計らっているうちに何年かが経過してしまっていた。今回は自分の優柔不断さに終止符を打つべく、出向く事にした。

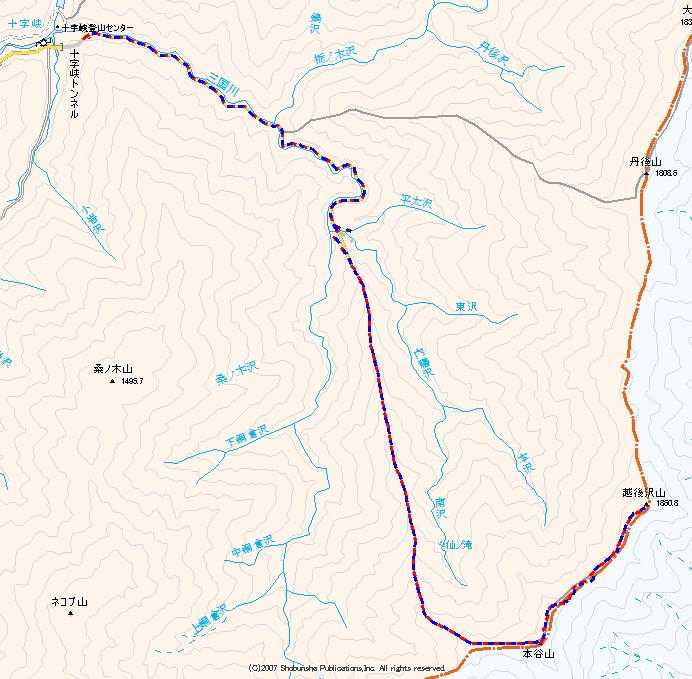

天気は快晴のようであり紅葉が楽しみでもあった。0:15出発し関越道に乗り関越トンネルに潜ってゆく。そして六日町で降りる。最近は深夜割引も休日割引も50パーセントの割引率になったので、高速利用も負担がなくなってきている。17号に乗って食料の仕入れにコンビニを探すが、インター付近にはなかなか無い。北上してセーブオンに入るが、殆どの陳列棚はガラガラで、目の前のなけなしの選択肢から菓子パンを買う。しかし、十字峡を目指し魚野川を渡るとそこにセブンイレブンがあった。17号沿いで探さずとも普通に十字峡に向かえばコンビニがあったのだった。あるであろうヤキソバパンを頭に思い浮かべながら横目で通過してゆく。しゃくなげ湖の右岸側は崩落があり通行止めで左岸側のみ十字峡に繋がっていた。桑ノ木山への取り付き導水管を左に見てトンネルに潜ると、出た先が駐車スペース。林道側は足場部材で強固にバリケードされていた。トンネル出口を照らす水銀灯の下で準備をするのだが、林道側の強固なバリケードが気になっていた。前回訪れたのは5年前。当時はこれほどに封鎖していなかったのだが、そもそも目の前には「立ち入り禁止」と書かれた大きな看板もあり、登山者は中に入って良いものか否かが気になっていた。

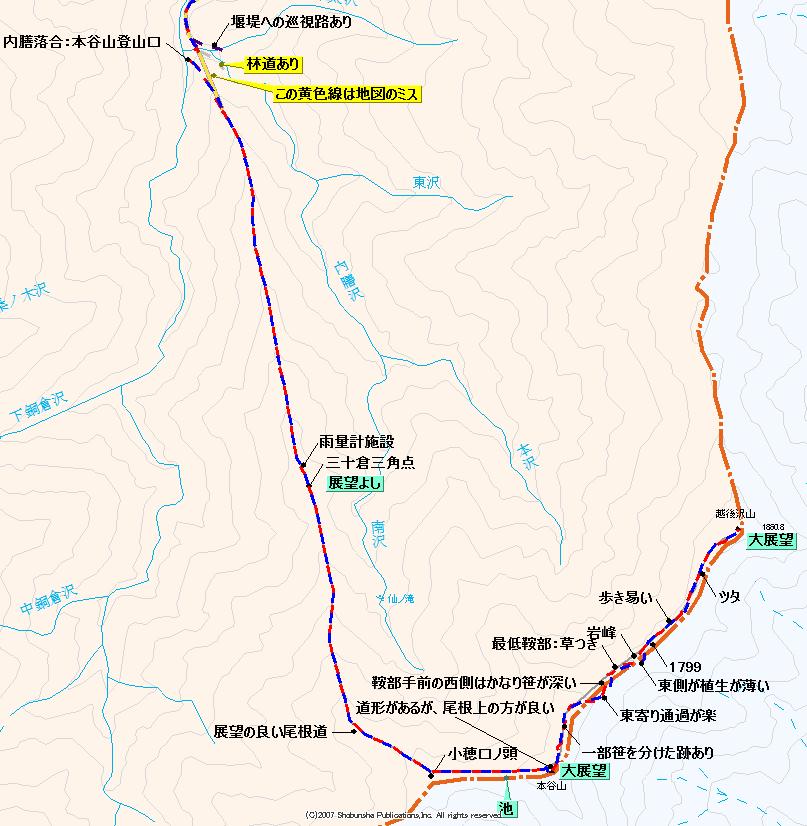

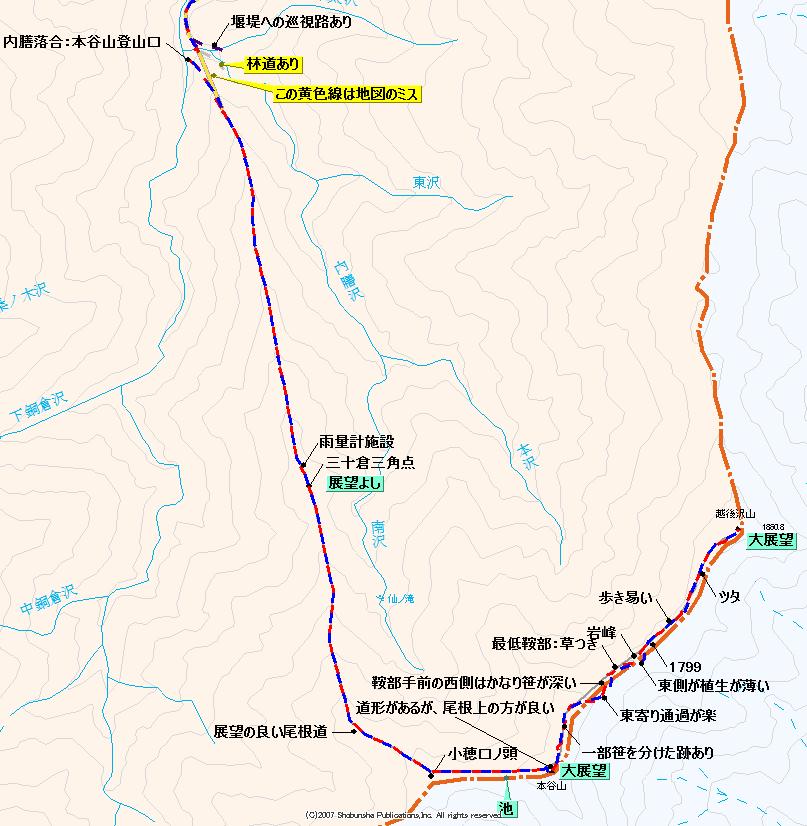

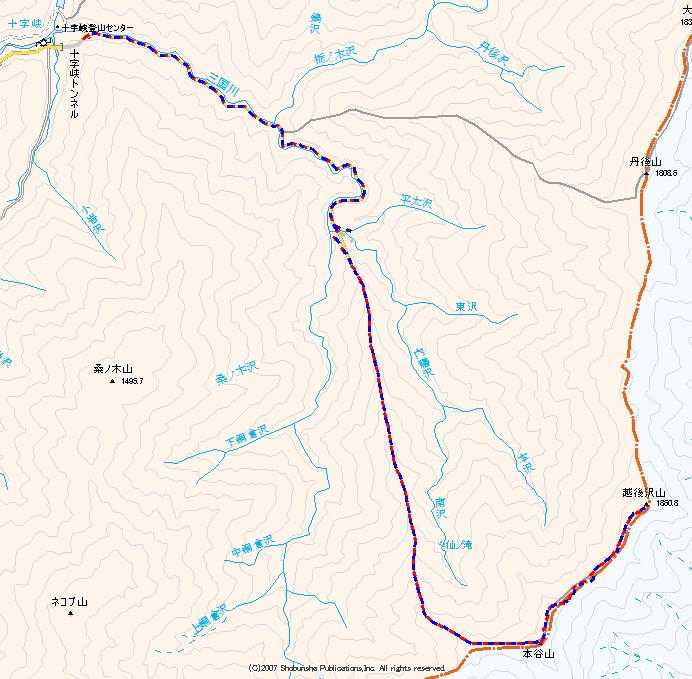

2:53注意看板をすり抜けてバリケードの右端から林道に入る。少し進むと谷側に少しの崩落箇所があり、そこにピンクのテープが流してあった。これ以外に落石などの危険箇所は見受けられなかった。反対に強引にゲートをすり抜けて入ったオフロードバイクの轍が残っていた。注意看板の効力が虚しい。川の脇の林道であり、周囲の空気が冷やされており、エンジンがかかるまで寒くて仕方が無かった。ちょうど30分で丹後山への登山口となる栃の木橋を通過する。状態の良い林道をどんどんと詰めてゆく。そして内膳落合にある橋の手前に、左に入る山道があるのだが、まんまとこれに嵌ってしまった。入口には電力会社のハチ捕り機が設置してあるのみで、何も表示が無い。しかしよく管理された歩きやすい道で、そこを軽快に伝ってゆく。途中で水汲戸沢の支流をコンクリートの飛び石で渡渉するようなルートになっていた。そしてその先にある堰堤が見えた時、答えが出た。これは堰堤への巡視路であり、登山者とは無縁のルートであった。15分ほどロスタイムをして、先ほどの橋を渡り、その先にある登山口を発見。その手前にも明瞭な林道があり、ここも危うく間違えそうになった。要するに内膳落合の場所には林道から3本の山道が分岐しており、一番奥の道が、中尾ツルネへの道であった。林道にはしっかり標柱もあるので、最初からこれを目指せばよかったわけである。初めてなので判らなかったのだった。標柱には十字峡まで4.3キロ、本谷山までが6キロとあった。本谷山から越後沢山までが平面距離1.6キロであるから、今日の片道は12キロほどの距離となる。

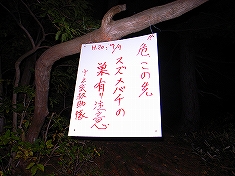

山道に入るとなだらかな部分と急登が交互に現れる。全般的によく管理された歩き易い道であった。10分ほど上がると、中ノ岳救助隊によるスズメバチの巣に関する注意書きが下がっていた。少し耳を澄ますが羽音はしない。土中にでも居るのか。当然のように気を使いながら通過する。私はハチの急な来襲に備えて発炎筒を常備している。それを直ぐに出せるような体勢で進んでゆく。この先はしばし急登が続く。ブナもだんだんと増えてきており、そんな中に新潟らしく無残にも名前を切り刻んだ痕が残る。少し樹林が切れる場所になると西側の洞倉沢を挟んだ先に桑ノ木山からネコブ山への尾根が見えている。来春はなんとしても入りたい場所である。今日は好天でもあり紅葉楽しみに出向いてきているのだが、標高1200m付近からだんだんと色づき始めていた。

三十倉の三角点を前にして、二階建ての小屋がある。何も表記が無いのだが、アンテナと屋上にある雨量計とで、雨量観測施設である事が判る。建物の周辺にアースがとってあり、小屋の内部は蓄電設備があるのだろうと思われた。付近は紅葉というより黄葉で、目に眩しいほどの色合いを見せていた。三角点で写真休憩。まだ完全に夜が開けきっていないのだが、見る方角全てに展望が開けていた。それとともにまだまだ先が長い事も確認出来、遥か先にある本谷山に気合を入れ直す。この先は45mほど高度を落とし、往路復路ともに嫌な通過点にもなっていた。ただ、今日のここは最高に色づきがよく、その点は視覚的にありがたかった。途中にはクサリを流してあるガレた場所もあるが、全く危険な場所は無く通過してゆける。登りに入り広葉樹の急登が終わると、笹の刈り払われたやや広い登山道に変わる。この切り開かれた道が、上から見ると天空の回廊のように見えるのであった。幅が広い道で、全くの閉鎖感がない。そのために気持ち良さも倍増。登山道管理の方に感謝したい。

4時間ほどで本谷山に立てるかと思っていたが、スタートから4.5時間ほどでやっと小穂口ノ頭に到着。ここからはなんと言っても下津川山へ続く稜線が見応えがある。やはりここは一度繋げて歩いておきたい稜線である。少し踏み跡がその方へ下って行っていたが、その先の稜線を見てもその先続いている様子には見えなかった。それとこの角度から見るネコブ山付近は、意外やゴツゴツとしており、スキーハイクを思っていた私には、少しスキー携行は躊躇したくなる絵面であった。ここから本谷山を見ると山頂はまだ高い位置にあり、まだまだ時間がかかりそうに見えていた。左右に広がる大展望を見ながら尾根を登り上げてゆく。一つ欲を申せば、少し靄っていてスッきりとした展望ではなかった。以前ここは笹に覆われた尾根だったようで、近年有志により山頂まで刈り払いがされたようであった。この事を帰りにすれ違った方から聞かされた。尾根途中にマツムシソウが一輪だけ咲いていたが、残り花か狂い咲きか。尾根上には石楠花が多く、そこを切り開いてある。コツコツと登山道を登り上げる。

本谷山到着。山頂は綺麗に丸く刈り払われ、その中央に杖が立てられていた。周辺は殆どが笹原で、その中にナナカマドの赤い実が目立っていた。ここも360度パノラマである。中でも平ヶ岳から北西に続く上越国境稜線はかなりそそるものがあった。東側に目線を下ろすと、利根川源流の流れがきらきらと太陽に反射していた。そして目指す越後沢山を見る。少し起伏した先にあるのだが、ここもなんとも歩いて行きたいと思わせる尾根の曲線をしていた。雨具を着込み準備する。笹が夜露をしっかりと蓄えていたのだった。山頂から7mほど登山道を戻った所に、越後沢側へ進むような掘れた道形があるのが見えた。これが昔の道形かと伝うと、やや尾根より西側をトラバースするように進む。肩ぐらいまで没する深い笹原になり、一度山頂まで戻り尾根頂部を通過するように歩き出す。すると直ぐに「熊注意」と書かれたプレートが縛られていた。確かにこの先は人があまり入らないので熊も居るだろう。書かれているプレートを素直に受け入れ、鈴を鳴らしながら進んでゆく。直ぐに濡れ鼠であった。もう少しタイミングをずらせば太陽光で朝露も飛んでしまうのだが・・・。笹の中に薄っすらと道形があるところもあり、ある場合はそれに伝いながら進んでゆく。最初に東側に草つきの斜面があり、歩きやすいと思って伝っては見たが、朝露もあって滑りやすく、直ぐに尾根に戻った。深いところは肩ぐらい、浅い所で腰くらいの笹を分けながら進んでゆく。

等高線読み1840m肩の場所と1799高点の間には鞍部があり、越後沢山まででここが一番高低差が大きな場所となる。ここは笹の中に筋が出来ているのだが、地面に道形があるわけでなく足許は寝た笹で滑りやすく、両手で左右の笹を掴みながら降りてゆく。北東に下りてゆくのだが、鞍部の高さを考えて途中で西寄りにコースを変えたら、頭まで没する笹の中に入ってしまった。復路で確認したのだが、鞍部に向かう場合は東寄りのコースとした方が無難である。さてその鞍部に着くと、そこは笹が無く、草つきの斜面に一部土が露出した場所がある。ここはテントを設営するには最良の場所となる。手ごろな石も置いてあり、西からの吹き上げの風は笹が遮ってくれる。この先を見ると1799高点の手前の岩峰がマッターホルンのような表情でこちらを向いていた。最初その岩峰を直登しようと考えたが、手前側がかなり笹が深く、左右に振って登り易い場所を探して突っ込んでゆく。良い場所を探したつもりが、途中は背丈以上の笹の中になり、両手両足で分けながら進んでゆく。岩峰の直ぐ右(東)脇を掠めるように急登をよじ登ってゆく。ここも帰りに確認したが、出来るだけ鞍部から東寄りに進むと笹の薄い場所を通過できる。ここでの通過が往路で一番時間を取られた。

1799高点を過ぎ、2座間の中間部を過ぎると笹の植生も弱まりだいぶ楽に歩けるようになる。視覚的にも越後沢山が近くなってきており、登頂に対する不安要素は殆ど無くなる。ただ、笹の植生が弱くなったもののツタ類がはびこりだし、それが足に絡み付いていた。鉈ほどは要らないが鎌があると通過に際し都合がいいかもしれない。右(東)下を見ると雪渓が大部残っているのが見える。万年雪のようだが、稜線から雪渓最上部までは70mか80mほど、かなり急斜面だが、緊急の場合はそこまで降りて水を得る事も出来る。このあたりは尾根上より右側の草つきのほうが歩きやすい場所もあるが、結局どこかで尾根に戻らねばならなく、尾根上を歩いていた方が無難であった。山頂手前にして再びやや植生が濃くなるが、もう目と鼻の先に山頂があるのでガツガツと突き進んでゆく。

越後沢山は細長い山頂で、北(北東)側の奥に三角点が埋まっていた。最初南(南西)から登り上げると、登り上げた方が高いような錯覚があるのだが、地形図からは等高線が一本多いのは北側であり、最高点として正しいようだ。でも三角点峰から登り上げた場所を見ると、やっぱり高く見えるのだった。山頂には何も標識が無く、薄くなったリボンが付けられていた。それから三角点から離れて2mほどの斜面に青いトタンの山名標識が落ちていた。この標識からは「1972 7」との文字が読み取れるのだが、36年物の標識である。気になったのは越後沢山ではなく「越後山」と書かれていた。当時の地形図が無いので、正誤の判断は出来ない。この標識が見つかった事で、欲が出て他にもないかと周囲を探す。するとピンクのリボンが結ばれている木の根っ子の部分にカラフルなプレートを見つけた。それは慶応大学のワンゲル部の残したものであった。メンバーの素直な言葉を書き綴った落書きで、読んでいて微笑ましかった。ここにあると言う事は県境の他のピークにもあるような期待も出てきた。今後のこのエリアの山行に対し楽しみが増えたような・・・。さて地面を見続けるのはこの辺とし、360度開けたこの場所での大展望を楽しむ。少し霞んだ景色だが、大展望である事に間違いない。ここから丹後山側へは、なだらかな起伏で稜線が繋がって行っていた。先ほど居た本谷山を見ると結構に遠くに見える。途中が見えていない部分が多く、おそらくその為であろう。途中の深い笹が気がかりだが、以前に道があったのだから歩き易い場所があるはずと、探るように戻る事にした。

往路は殆ど忠実に尾根を伝って行く。1799高点の西側の岩峰も登り上げ、急な斜面を降りようとしたが、ここはやや危険があるので止め往路辿ったと同じ東側を降りてゆく。下るに際し見通しも利くので、本当に一番高いところを拾いながら鞍部の草地をめがけて下りてゆく。すると、深いところでも胸くらいまでで通過する事が出来た。下りで胸なら登りで頭ぐらいだろうと言われるかもしれないが、そう言われるとそうであるのだが、往路よりは格段に植生が薄い場所であった。そして鞍部の草地からは目いっぱい東側を通ってゆく。ここは途中まで草つきを繋いで進み、途中から笹に分け入りその中にある往路の筋を目指してゆく。ここはどうしても滑りやすい場所であり、両手を多用し登ってゆく。ここを登りきると、小穂口ノ頭から登ってくる3名の姿が見えた。そして本谷山の山頂にも一人の姿が見えた。距離があるのでマイナーピークと思っていたが、本谷山は意外や人気の山のようである。時計を見るともう11時も近い、流石に今から越後沢山に時間を費やす人はいないだろう。休憩を入れて往復でほぼ3時間であった。緩やかな稜線を笹を分けてゆく。

本谷山では寡黙な男性が展望を楽しんでいた。空気を察知して私も静かに雨具を脱ぐ。そして「お先に・・・」と声をかけ下りだすと「ご苦労様でした」と返してきた。男性は私が越後沢山から来たのを見ていたわけであり、なかなか進まない笹漕ぎの一挙手一投足を見られていたような気もした。下りだすと単独の男性がすれ違い、その次に二人のパーティーが登ってきた。この御三方が稜線から見えていた3人なのだが、後の二人からは「縦走してきたのですか?」と聞かれる。どうも稜線に居た私が下から見えていたようであった。「いえいえピストンですよ」と告げると、コース概要を聞いてきて興味深そうであった。大展望を楽しみながら小穂口ノ頭へ向かってゆく。往路には気が付かなかったのだが、水を湛えた池も見える。ここが地形図に記されている水場と言う事か。煮沸すれば充分使えるものだろうが、溜まっているからにはもしやどこからか湧き出している水なのか・・・。しかし私はさほど水は必要としない。今日も500mのペットボトル1本で、往路に本谷山で一口含んだだけであった。

小穂口ノ頭に着くと、ちょうど瑞牆山に居る方の声がトランシーバーから聞こえた。声をかけると北杜市も今日は大展望だと言う。スピーカーからは130キロほど離れた場所からの弾んだ声が、風きり音と共に聞こえてきていた。ここからの下りはよく滑り、3度ほど尻餅をつきながら下って行く。杖かストックがあればここの通過は便利であろう。だんだんと色づいた中に突入してゆく。

三十倉手前の最低鞍部に降り立つと、男性が一人休んでいた。もう12時に近い時間でここではゆっくりしているなーと思っていたら、最後に行き会った2名の連れの方だった。調子が出ずここで脱落したとの事。となると上に居た2名はこの方を残して長時間上には居ない事となり、越後沢山へはアタックはしない事となる。鞍部に居る御仁は一人で寂しいのか、「上に居た2名は何時頃ここに下りてきますか?」と難しい質問を投げかけてきた。山頂での休憩もあるだろうから、余裕をみて「二時間ほどでしょうかね」と言うと軽くため息を吐いていた。じっとしていても悶々とするだけだろうから、展望の良い場所と思い「三角点峰に上がって休んだらどうですか」と告げ出発すると、私の後をトボトボと登って来ていた。しかし三角点峰に着いて、拙い事を言ってしまったと思った。展望が良い分日陰がなく、暑いのであった。先ほどの鞍部は日陰であり、休憩するなら鞍部の方が適地だった。なんとも言い訳がつかず、後ろの男性を待たずに「足早に」三角点峰を素通りしてゆく。

紅葉の回廊を抜けると雨量計施設で、この先はブナの紅葉が美しい。往路に急登した分、急下降も多くゆっくりと足を下ろしてゆく。どんどん高度を下げてゆくと、右側から水汲戸沢の流れの音が大きく聞こえてくる。そして流れが目視できるようになると、同じタイミングで洞倉沢の流れも見えるようになってくる。そして乾いた林道が目に入り、最後の最後で気を引き締めて林道に降り立つ。

左に洞倉沢の流れを見ながら林道を闊歩してゆく。薄いブルーの深みに魚でも居ないかと探しながら足を進めてゆく。丹後山の登山口から先で、ちらほらと散策者の姿があった。まだこのあたりは紅葉が早いのだが、沢の流れがあり雰囲気は充分である。散策者はその流れと共に周辺の景色をカメラに収めていた。そしてゲート(バリケード)に到着し、無事予定を終了。

登山道の無い薮漕ぎ部だけを考察するが、視界が悪い場合は、最低鞍部を前後してルート選びが難しいかもしれない。ルート選びとは深い笹を避ける事を意味しているのだが、斜面はやや広い。ここを残雪期に通過なら難なく通過と思いたかったが、鞍部を挟んでの東西の登りは雪が乗ったら嫌な角度でありアイゼンは必携の場所となる。最短時間で踏む場合は、無積雪期に軍配があがるが、周辺の山容を見て、美しいのはやはり積雪期であろう。今回を踏まえて、いつかは積雪期に入らねばと強く思ったのであった。