2008年も動き出した。例年なら元日に初日の出登山と言う所だが、今年は大晦日にまんまと酒に溺れてしまって動かずじまい。仕事始め?は2日からとなった。毎週のように歩いているわけで、特に足慣らしとかはないのだが、一応新年度を迎えたことでもあり無理をしない程度の場所を選択する。目指すは西上州の橋の台とした。登路は南牧村からと上野村からのアプローチが考えられるが、温泉付き登山となると必然的に上野村となる。

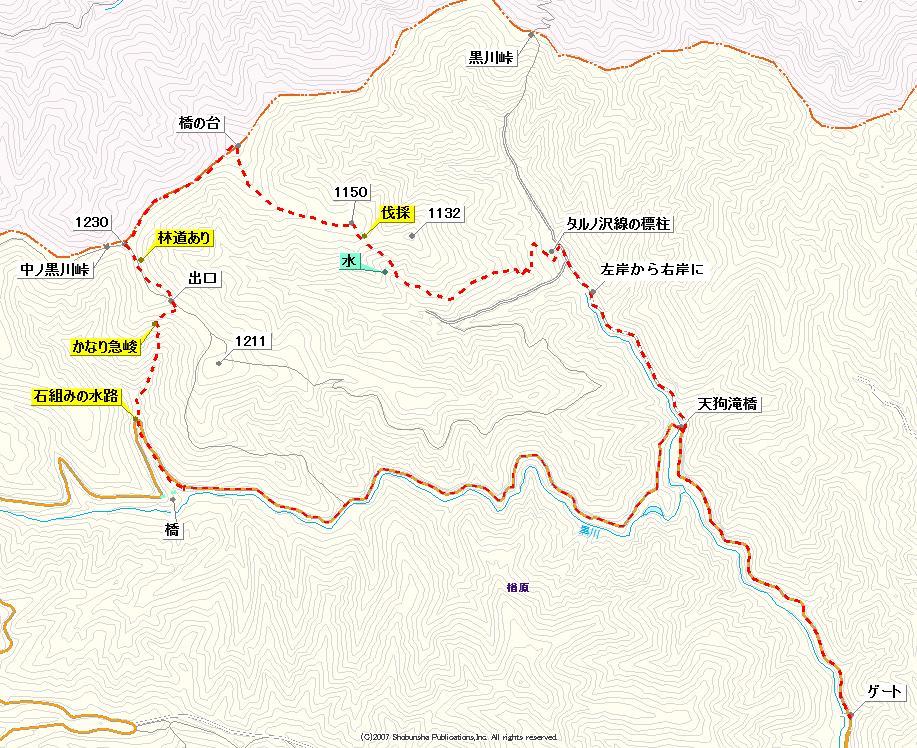

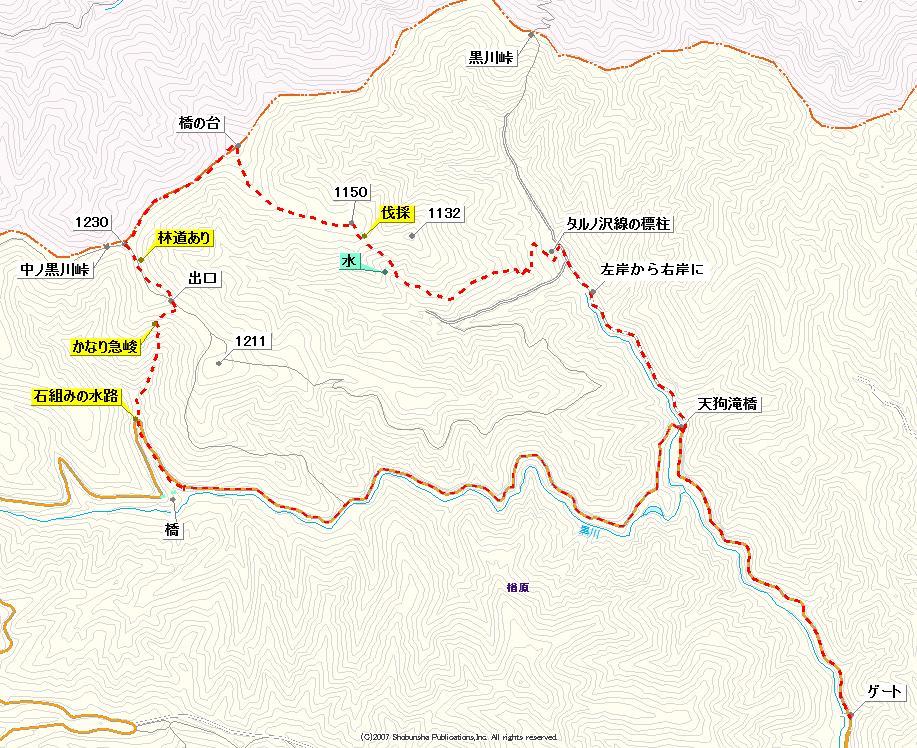

下仁田町から南牧村に抜け、湯ノ沢トンネルに潜って上野村楢原地区に下りる。路面には雪が乗っており、日影は凍っていて慎重に下って行く。そして天王橋のT字路を右に向かい十国峠方面へ走る。黒川の集落を過ぎ、1.8キロほど進んだ所で残念ながらゲートが締まっていた。南京錠が掛けられどうすることも出来ない状態であった。ここは林道日影平線の基点にもなっている所で、西側に橋を経て奥に伸びていた。ゲートの奥を見ると、雪の上に車の轍が見える。ゲートが締まったこの時期でも開閉はされるようであり、開けた時に邪魔にならぬような場所に車を止め準備をする。

山手側からゲート抜けてスタート。よく見ると自転車の轍も見える。雪の上を行ったのか・・・。いろんな人が居るもんである。黒川の流れを左に見ながら太陽を背に浴び、昔の旅人気分で十石峠に向かってゆく。村はずれには弁財天もあり、懐のいつも寂しい私としては自然と足が向きお参りをする。この道路はゲートから500m毎に距離表示がされ、現在地が判るようになっている。何か工事の関係で狭い道を行き来する時に無線でやり取りするのだろう。

ゲートから1.7キロほどの所に天狗滝橋という古い橋があり、その手前から右手に林道が分かれている。ここにはしっかり十石峠側を示す道標が付いている。少し立ち止まって地図を見直す。先ずは烏帽子岳側の黒川峠と繋げてみる。こちらは急峻登りが待っているようだ。稜線に上がってからも大きなアップダウンがあり、嫌な感じに見える。次に橋の台の南西にある中ノ黒川峠がある。ここは送電線の鉄塔が付近を通過し、登路を示す破線も付いているし、この他にも巡視路が期待できる。本来なら両峠を結んで行動できれば面白いが、もう一つ、橋の台から南東に派生しているなだらかな尾根も気にかかる。中ノ黒川峠は下山路とし、分岐を右に入り黒川峠側に足を向けてみた。するとこちらには雪の上に轍があり、分岐から10分ほど歩いた地点に4台の上州ナンバーの車が置いてあった。見るからに地元の猟師の車である。撃たれてはたまらないのだが、鈴を鳴らして怒られるのもたまらない。足跡を見ながら猟師がどのように入山し獲物を追っているか判断する。どうも北側の1183高点の山腹で猟をしているようであった。これなら鳴らしても害は無いだろうと鈴を出し鳴らしながら行く。

地形図の水線が途切れる辺りで一度林道は川を跨ぐ。ここは堰堤の上になり、完全に道は消滅してしまっている。ここで左岸から右岸に移る。するとまた立派な林道が先に延びていた。そして790m高点手前で山手側に立派な道が上がっていた。地形図の破線はこのまま真っ直ぐ谷を詰めるのだが、ここは道の調査とばかりに山手側の道を伝ってみることにした。九十九折の道で、途中に立派な標柱があり「平成19年度 タルノ沢線」と書かれていた。まだ作道中か出来たばかりの道のようである。伝ってきたこの沢が「タルノ沢」と言うことも判った。途中何度が派生する道もありながら太い道の方を詰めて行く。そして標高900m付近でどちらも同じ太さの道が左右に分かれた。後になると右が正解だったのではないかと思うのだが、ここは左に進み、しばしで終点となった。この先には踏み痕程度の道が続く。伝ってゆくと森林組合の看板などもあり、植林のための杣道であることが判る。少しづつ高度は上がって行くものの、ほとんど水平道のような感じであった。時折薄くなるので適当に進むと、また他の杣道に乗る感じで、1132高点の南側を西に進んでい行った。突如背中側から銃声がし出す。どうやら猟師が獲物を追い詰めたようだ。一発目が聞こえてから立て続けに4発。獲物は何か判らぬが、仕留められたであろう。

深い谷が目の前に現れると、踏み痕もそこでぼやけてしまう。ここは水の流れがあり、涼を得られる場所であった。ここからはやや急峻の登りになる。下草が無く歩き易いのだが、土が流れる場所が多い。土の柔らかさが好まれているのか、水の流れも近いこともあり、鹿のヌタ場も数箇所見られた。1132高点の西にある1150mのピークを目指して突き進む。上の方はかなり伐採の痕があり、転がっている枝を避けるように進まねばならない。ふと見るとそんな枝の中にザックが落ちていた。こんな所で遭難者は居ないであろうから、林業作業者の物であろう。

1150mピークに立つ。木々の間から烏帽子岳が望めるが、360度針葉樹である。なんとなく予想はしていたが、この稜線には踏み痕が通っている。先ほどの林道分岐を右に入って居たとしたらどうだったのだろうか、1132高点経由でもっと楽にここに到達したかもしれない。杉の木には道(境界)を示すように赤いペンキも付けられ、地面に新しいコンクリートの杭も見られた。それに伝ってゆく。すばらしく気持ちの良い場所である。下草は皆無。一部笹枯れの場所があるが、全く気にならない程度である。ここを歩けただけでも、今回のルート選択は私にとって正解である。

山頂は東側に最高点があり、三角点は60mmほど顔を出している状態であった。そして北側と南側の木に赤い絶縁テープが巻かれ、北側の木には「MHC FUKUDA」と書かれていた。前橋ハイキングクラブの福田さんの物であろう。さほど展望は無いが、大木は無いので日が入る。なかなか明るく居心地の良い山頂であった。トランシーバーを握ると賑やかな声が聞こえる。新春のコンテストをしているのだが、年間を通しても一番賑わう時期である。下山は中ノ黒川峠を目指す。先ほどの広い尾根とは対照的に、細い尾根を行く。ここもしっかりとした踏み痕が付いている。南の送電線鉄塔群側を望むと、その下に白く林道が見える。これが地形図の破線のようである。途中南側にヤマドリの群れが居たようで、私の姿に一斉に10羽ほどが飛び立つ。

中ノ黒川峠手前の1230m峰には、1150m峰にあったのと同じ石柱が立っていた。ここから南側斜面を見ると立派な林道が通っていた。これが先ほど見えていた道のようである。何処から上がってきているのか判らぬが、しっかりした道幅がある林道である。笹薮を濃いで真南に下り林道に乗る。本来は西か東に進めば藪漕ぎは無かったようである。道には轍があり、最近ではないが車通りはあるようであった。中ノ黒川峠は端折り、南東へ向け林道を伝ってゆく。すると立ち木に黄色い絶縁テープで「SATO H.19.2.7」と書かれていた。丁度1230m峰に取り付くのに適当な場所に付いていた。ふかふかの雪の下はふかふかの落ち葉が堆積しており、膝ぐらいまで潜る感じであった。この先のルートは、1211高点手前から南に破線があり降りられるようである。もう一つはそのまま東進して元のタルノ沢側へ行く方法もある。2者選択といったところである。あとはこれだけ鉄塔が立ち並ぶからには、相当する数の巡視路があるはずで、地形図に乗らない道は他にも沢山あると思われた。

少し歩いてゆくと、道が最初のピークを巻ききったところに「出口」と書かれた標識があり、矢印が進行方向を示していた。覗き込むとかなり急峻で、行けるのかと心配してしまうほどの斜面であった。出口とは何ぞや、何処から出るのか、降り立った場所の地名が出口なのか、色んな疑問が重なると調査をしたくなる性分である。急峻を下り出す。なんとなく道形があるというくらいで、ほとんど土が流れて判らなくなっているような場所であった。下の方に行くとややしっかりした道になるが、安心して歩けるというには程遠い状態であった。そして目の前に黄色い標柱が現れた。どうやらここも巡視路だったようである。標柱には「187号」と書かれていた。それにしては荒れているので、もうこの巡視路を伝わずとも別の所から管理できるようになってしまったという事であろう。黄色い標柱が現れてから谷の中を行くルートになる。すると立派な梯子階段が付けられているような場所も出てくる。さすがに巡視路、登山道とは違うお金が掛かっている部分が見え隠れする。ナメ岩が凍り、そこに雪が乗り慎重に下りて行く。この階段から下はほとんどルートは消滅しているような状況であった。適当に沢の中を下りて行く。ここもかなり凍っているのでこの時期は要注意箇所となる。

下に降り立つと少し広い場所になり、進行方向を見ると立派な石組みの水路が見えた。地形図ではここには道があることになっているが、それらしいものは無い。国道299号線は何度も通っているものの、それほど道の様子を気にした事が無く、昔のことが記憶に無い。水路の中を下ってゆくと目の前に高架橋が現れた。これで現在はショートカットしてしまったわけである。左岸に登りあげると昔の舗装路が残り、それに伝ってゆくと橋の30mほど東側に飛び出した。丁度紅白のガードレールのある場所である。ふと見ると進行方向に車が5台あり人影が動いた。すぐに猟師と判る。あの南京錠の鍵を持っているのだろうが、見ると地元ナンバーではない。全て武州ナンバーであった。車の前で捕れた鹿を2匹解体していたのだが、一匹は小鹿であった。挨拶をしたが、そこに居る8人全員が無反応。通常見る蛍光色の服装もしていないし、何か不自然な集団であった。まーあまり関わらないことにしてそそくさとその場を離れる。少し進むとゲートから4.5キロの表示があった。とするとゲートから橋の所まではおおよそ5キロくらいとなる。林道を闊歩しながら下りて行く。なだらかな下りで自転車があったならばと思うのだが、雪が乗り、その下は凍っている。でもそんな中に自転車の轍は残る。往路で見たタイヤ痕であり、このまま十石峠まで行っているようであった。こんな雪の中、乗って漕いでいるのか見てみたいのだが、山好き同様に、自転車好きもかなりのものである。下って行く途中に地形図の破線が入っている場所があるが、ここは入口にピンクのリボンが下がっていた。たぶんここからの登りも、楽ではないのであろう。尾根を外して道がつけてあることから、それなりの道のようでもある。

天狗滝橋を渡ると、ここで一周して来たことになる。針葉樹林でもあり、送電線鉄塔群もあり、杣道と巡視路そして昔からの林道が無数に入り乱れている山域であることが判った。登山対象の山ではないが、周回コースが選べるとなると結構に面白い場所である。残り1.7キロをのんびりと行く。そしてゲートに到着。よく見るとゲートにかかっている南京錠の位置が違っている。近付いてみると、南京錠はチェーンを結んでロックされておらず、縁が切れている状態になっていた。到着した時もこのような状態でイミテーション的に架かっていたとすれば、進入している車が多々あった中、これは何か損をしたような感じになる。でも禁を破って何かがあれば笑いもの。今日は山歩きに来たのであり、歩いて入って損とは、まだまだ修行が足りないようである。これでは弁財天様のご利益は程遠いかも。