昨年の再来か、事もあろうにまたこの時期に気胸になった。これには理由があり、先週の山行時にGPSを忘れて取りに戻った時があった。急いでいた為に少し走ってしまった。そして見事に左の肺がやられた。情けない話、私は走る事が出来ない。と書くと動物のナマケモノのように聞こえてしまうが、気胸を持っているがゆえに走れないのである。私の場合、なぜか走ると大概の場合パンクしてしまうのだった。症状として肩や背中が痛み出し、完全に気胸と判る。発症から1週経ったが状況は変わらず、前年度に続き、お盆休みの前にまたもやアクシデントに悩まされる。ここで通常の方は安静治療なのだが、私の場合は独特の荒療法に出る。登山が体温を高め内圧を上げるのか、そこらへんは判らないのだが、じっとしているより治る事が多い。どこかマゾヒズムがあるかのようにとらえられるかもしれないが、自己においての自然治癒を目指すものであり、治す努力なのである。

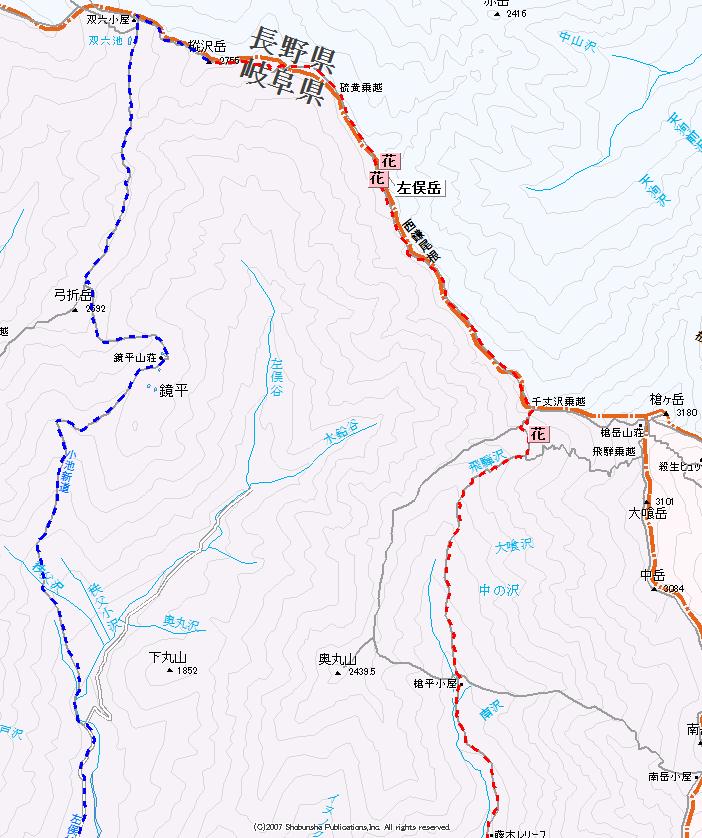

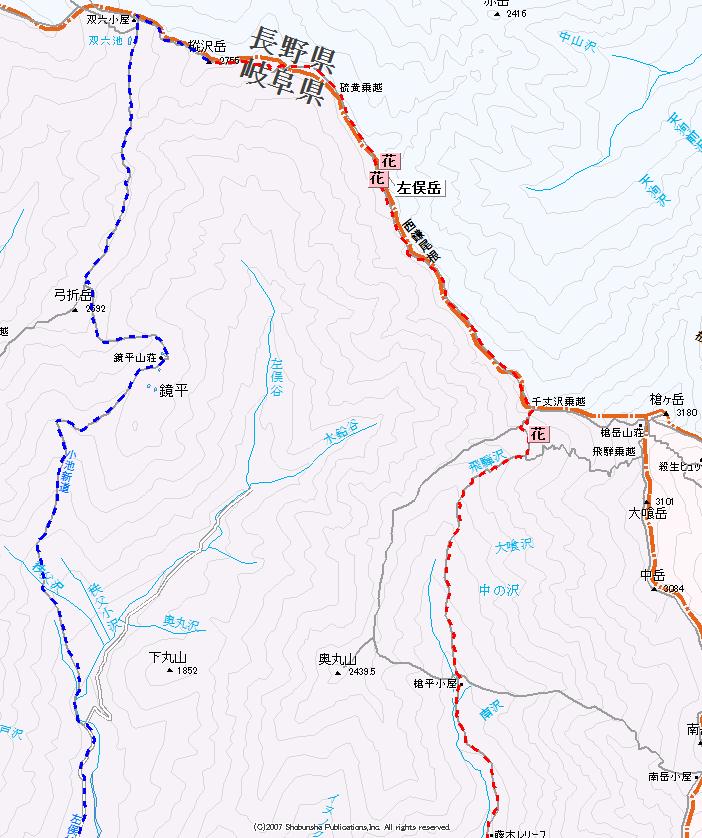

今回は新穂高から右俣沢を遡り、飛騨沢から西鎌尾根に入り、そして左俣沢を下ってくる周回ルートを計画してみた。西鎌尾根上の左俣岳が踏んでいないのと、来春に向けて硫黄尾根の最終下見でもある。距離は平面距離で30.4キロ。林道の平地も多い中で、勾配を加味すると32キロほどの行軍となる。これを鼻呼吸に徹しゆっくりと踏破する。天気はやや下り坂だが、治療目的で決行とした。

0:15 家を出る。三才山トンネルを潜り松本に出て、安房トンネルで岐阜側に入る。新穂高を訪れるのは約2年ぶりであった。いつものように深山荘前の駐車場に車を入れようとするが、流石にお盆休み、全ての駐車スペースは埋まり、係員は路上駐車で訪れる車を捌いていた。私が訪れた時は、その路上駐車スペースも全て使い尽くし、打つ手なしと言った感じであった。そこでやむなくではあろうが、深山荘用の駐車スペースを開放した。ここの利用は、深山荘を帰りに利用すると言う確約をしてからの利用となった。駐車場と風呂で500円なら安い対価であり、広い駐車場に悠々と停める3:40。

3:52 イルミネーションの光る深山荘の吊橋前を出発する。時間も時間なので出発者も多く、闇世の中にヘッドライトが瞬く。ロープウェー先のゲートの所で山水を汲み、山中用とした。右俣谷は槍ヶ岳人気のためだろう、かなり人影があった。ロケットスタートで競歩の様に歩いてゆく人もある。私は鼻呼吸に徹し、時速4キロほどでテクテクと進む。暫く自分のペースで行くのだが、単独の男性がぴったりと後ろにくっ付いて抜かそうとしない。ヘッドライトを手に持っているので、それが嫌な照らし方をして視覚的な負担にもなっていた。小鍋谷のゲートを越えた所で立ち止まり先に行かせようとすると、その男性も足を緩めた。言葉が悪いが、実際のところ“なんだこいつ”と思ってしまった。そしてその男性から発せられた言葉は、「この道は山頂に行くのですか」だった。地図も何も持たずに、下調べもせずに入山しているのであった。私が歩き出すと、また後になり、穂高平小屋の所では「トイレはどこですか」などと訪ねられた。まーいろんな人が居ていいのだが、他人に迷惑をかけないような行動は取ってもらいたい。要するに私をナビとして使っていたわけなのだが、業を煮やし鼻呼吸で最大の時速5キロにスピードを上げた。それでも必死に付いて来ていた。速さが体になじんだ頃にさっと立ち止まり、若者を先にやった。思った通り、若者は時速5キロほどを保ったまま先を進んで行った。私は少しペースを落としのんびりと歩いてゆく。

白出沢の通過では、予想外に先ほどの若者が足踏みをしていた。進む方向が判らないのだという。内心、ここが進めないのでは戻った方がいいのではと思ったが、先行してやり対岸へ行く。白出沢は水の流れは一切無く乾いていた。谷を見上げると天狗の頭が凛として見えていた。どんどん後から来るハイスピードハイカーに抜かれ、先の若者がそれらに付いて居なくなったのはありがたかった。白出沢を渡りきると蒲田富士への取り付き箇所があるのだが、黄色いマーキングと共に、その入口がはっきり判るような道形が出来ていた。だいぶ登る方も増えたのだろう。ブドウ谷、チビ谷と経て滝谷の先で抜かして行った全ての方がペースダウンしていた。何を思って飛ばしていたのか、林道を早足で歩きたくなる気持ちは判り、彼らの様子を自分の昔に当てはめたりして苦笑い。喘ぎながら登って行く横を、口を結び涼しそうな顔で通過して行く。まるでウサギとカメの世界であった。

槍平小屋で休憩と思っていたが、トイレ臭がきつく素通りしてゆく。天候は晴れ、この辺りから飛騨沢は緑緑した良い景色になってゆく。それと共に勾配も増し、準備運動から本番に突入と言った感じであった。上の各小屋からの下山者も多く、賑やかに談笑しながら楽しそうであった。小屋から先ですれ違ったのは総勢70~80名なのだが、なぜかその大半は中高年の女性であった。

樹林帯から出ると日差しが強く、夏の暑さとの格闘であった。さらにブユが多く、これには悩まされた。払っても払っても纏わりつき、登山者の多くが顔周辺を払うしぐさをしていた。分岐から飛騨乗越への道を離れ、千丈乗越へ向う。道の脇には高山植物が多く、飛騨乗越側よりは多いのではないかと思えるほどであった。道の状態は良く、展望と高山植物を楽しみながら足を上げてゆく。奥丸山への分岐を過ぎると、やや勾配も増し、乗越が近くなるとザレタ小石が多くなる。小さなピッチでコツコツと登って行く。

千丈乗越。新しい標柱が立てられ、そこには天井沢の文字も見られる。湯俣側には降りてはいけないようだが、その方向はなだらかな気持ちのよさそうな扇状の斜面が広がっていた。槍ヶ岳を望むと、大槍と小槍がそこにあるのだが、やや鋭さを欠いた絵面であった。ここからは360度パノラマで、どの方向を見てもすばらしい景色がある。北側には赤茶けた硫黄尾根があり、その鋭利な稜線、深いギャップを目に焼き付けた。なにか今でも行けそうにも見えるのだが、グッと堪えて今回は下見まで。実際行ってみると手前のハイマツに結構難儀するのかもしれない。

西鎌尾根を北西に進んでゆく。最初のほうはやや足許が悪い場所があり、鎖を流してある場所が目立つ。それらを過ぎると、その先の稜線は殆どの場所でお花畑となっていた。西鎌尾根と聞くと、北鎌尾根があるので危険度の高い場所のように感じてしまうが、千丈乗越から先は花を愛でながら歩ける足にも目にも優しいルートとなっていた。左俣岳の南側斜面は九十九折となっており、そこにも綺麗な高山植物がオンパレードであった。

左俣岳は、登山道は山頂をかすめるように北(飛騨)側に続いている。登山道が最高所となった場所から、ハイマツの植生の薄い所と、地面の出ていそうな場所を選び上を目指す。山頂部のハイマツは、手で折られたような伐採の仕方で、ちと淫らに見えてしまった。三角点の文字は赤くなぞられており、この点の周辺には標識類は皆無であった。驚いたことに山頂の飛騨側はハイマツなのだが、信州側は一面の花畑であった。そして15mほど下の斜面には登山道らしき道幅が確認できた。昔の道は信州側を通っていたのかもしれない。三角点の脇に腰を下ろしトランシーバを握ると、タイミングよく小谷村の大渚山からCVP氏が出ており、久しぶりに山頂同士の会話を楽しむ。この左俣岳から15分ほど北に進むと、雪渓も残る場所に非公式のテン場がある。利用者の跡が点在するのだが、こちらから赤岳を狙う場合は、双六のキャンプサイトより、ここの方が適当とも言えよう。外気温は22度、適当な風もあり快適に足を進めてゆく。ただ天気は下り坂、この尾根はまだいいが槍ヶ岳から奥穂側を見ると完全に雨雲の下になっていた。

11:14 今回の予定での最高所でもある樅沢岳に到着。目の前に三俣蓮華岳のデンとした山容があり、その両翼に鷲羽岳と双六岳を従えていた。笠ヶ岳側を見ると複雑に交差しながら尾根が続いている様子が見て取れる。まだまだ残雪が見えるのだが、やはり今年の雪の量は多いようで、昨年より白さが目立つ。ここは一度踏んでいるので、少しの滞在で双六小屋への九十九折りを降りてゆく。前回はここから双六岳の雪の斜面を見ていたのだが、今日は緑色を纏った斜面を見ながら高度を下げてゆく。テント場を見ると、意外に張っている方が少ない。全部で17張り、まだこの時間だと登り上げてくるのは早いのか・・・。

双六小屋に到着する頃になると雨が落ちてきた。そして木道歩きになると本降りになり、雷を伴ったものになった。雨具では暑いので傘で対応してゆく。途中、花見平の所では雷鳥の親子が7羽確認できた。子供の雌雄もはっきり判るようになり、親鳥とそん色ないほどに大きく育っていた。雷の鳴る雨の中、まるでその雷を味方にした様子で堂々とそこに居た。なぜか今年は雷鳥を見ることが多く、確認数も多い。当たり年なのかもしれないが、この調子でどんどん増え続けて欲しいと願う。雨が降っている最中であるが、高度を落としてゆくに従いブユが再び纏わりつきだした。登山道脇で休憩している方々は、顔をタオルで隠して休憩している様子があった。先ほどまでは雨用の傘であったが、少々の雨は我慢して、ブユを追い払う道具として使われていた。

途中で笠ヶ岳への分岐を通過し、しばらくで鏡平小屋に到着。雨でありベンチで休む人は少なく、小屋の入口で雨宿りをしている方が多かった。ここで燃料補給とばかりにビール(500円)を買う。山行中のビールはしばらく控えていたのだが、流石に蒸し暑く、欲求を抑えきれず手を伸ばしてしまった。ここは生ビールもあり800円で売っていた。350mlを一気に飲み干し、ふと見ると、周囲の恨めしそうな視線があった。飲めばいいのにと思うのだが、大半は登りの方。まだこの先、双六小屋まで目指すので我慢しているのであろう。小池新道を降りてゆく。

続々と登ってくる方がおり、挨拶を交わしながらすれ違ってゆく。前回ここを通ったのは2002年の4月、下りは滑りやすい雪と岩のミックスで、ゆっくり降りて行った記憶がある。秩父沢では、単独の方が橋の上に座り休憩をしていた。“邪魔だな~休憩するならここでなくとも”と思いながら橋の上を行くと、そこは川の流れにより橋上の空気が冷やされ、まさしく自然のクーラーなのだった。男性は最高の場所に居たわけであり、邪魔に思った自分を情けなく思ったりもした。

14:41 左俣林道の小池新道入口まで到着する。あとは林道歩き。足許に集中していたり、景色を楽しんでいるうちに、肺の事をすっかり忘れていた。忘れるほどに調子よくなっていたことになる。ハッと思って深呼吸してみる(気胸になった時は、怖いのであまり出来ない)。すると少しの痛みは伴うが、通常の呼吸では、肩や背中の痛みは無くなった。治療終了である。なぜ治るのだか、その真相は判らない。ただ、痛い時にあえてこんなことをする人は居ないだろうから、この荒療法は私だけに留めておいた方がいいのかもしれない。雨も上がった好天の下、ジリジリと焼かれながら林道を下って行く。

ワサビ平で少し遅いお昼としてパンを齧る。小屋前の水槽には、よく冷えた果物が水の上にプカプカと浮いていた。左俣林道の奥地で工事をしているらしく、乾いた土煙を上げながら目の前をトラックが通過してゆく。たちまちパンがきな粉パンになって行った。10分ほど休憩して再び林道を行く。流石にこれほど歩くと、歩きは緩慢そのものであった。今日は肺を揺らさないように気をつけているので、そのあたりの負担が膝に来ており、だいぶ悲鳴を上げてきていた。

ゲートから先は以前はそのまま車道を歩かせていたと思うが、歩行者は左折してロープウェーの方へ行くように看板に表示してあった。ここは昔のとおり車道を行く。有料駐車場を左に見ながら行くと、その先の様子がだいぶ違った様子になっていた。中崎山荘が跡形も無くなくなっていたのであった。さらにあってもいいだろう足湯も消えていた。完全に右岸側が寂れた感じになってしまっていた。「氷壁」にも書かれている中崎山荘であり、かなり残念な感じがした。家に帰って調べると、道路拡張のため移転との事であった。橋を渡り、総合観光所の前に到着し、ぐるっと一周してきたことになった。タクシーの車列の脇を行くと、運転手から“どこの山小屋から降りてきた?”と聞かれ、“今日ここから右俣から左俣を一周です”と言うと、“そんヤツは珍しい、キュウリあげるよ”と車道脇の冷水の出ている場所を指差された。そこに行くとよく冷えたキュウリやトマトが浸されていた。ありがたく頂戴し、ボリボリと齧りながら歩いてゆく。運転手はぶっきらぼうな話し方ではあったが、心の優しい方なのであった。無料駐車場に到着し、今回の山行を終える。そして約束どおり、仕上げは深山荘に寄り沈没となる。

今回の診療代 三才山トンネル500円、上田バイバス100円(深夜は無料なので復路のみ)、安房トンネル750円、往復で2600円也。