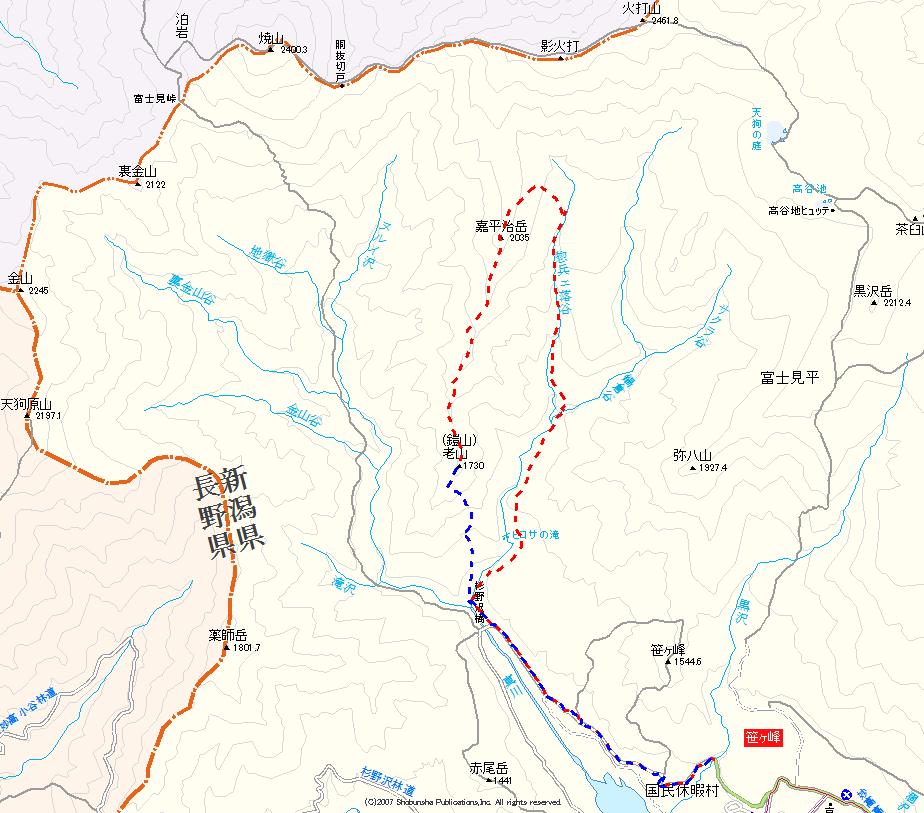

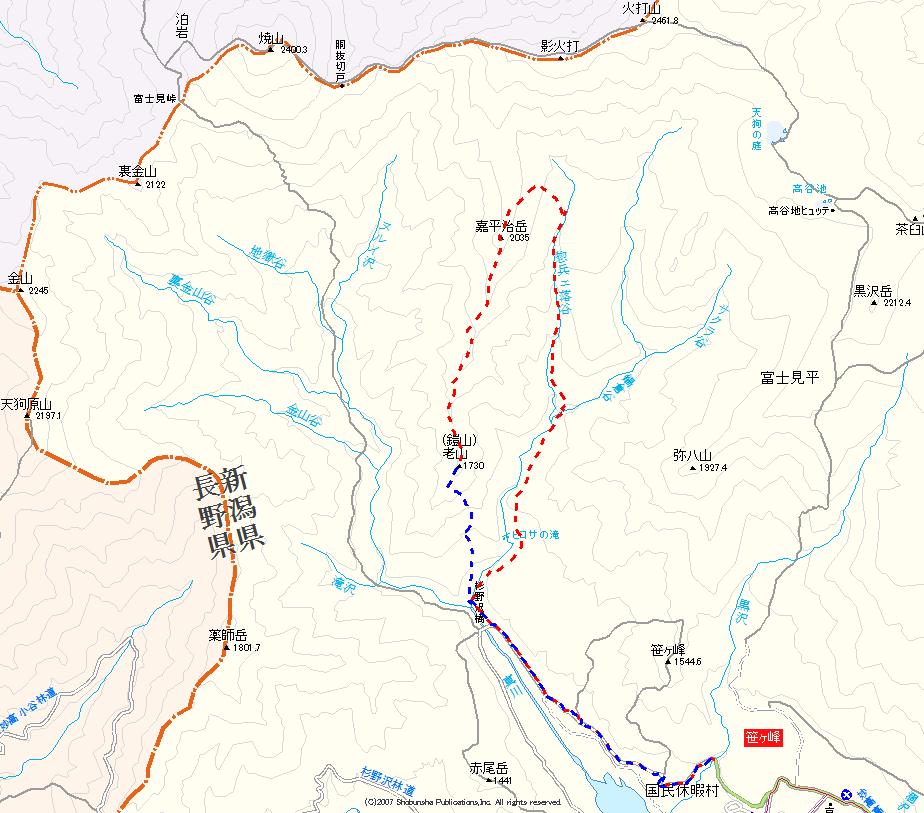

ゴールデンウィークになり笹ヶ峰までの公園線が開通した。スキーヤーや残雪愛好派が入れる季節になった。よほど好きな方は不通期にも歩きあげているようであるが、私はそこまでではない。この山も既にMLQが踏み詳細記録を公開している。ただこの山を狙うに際し、鍋倉谷と惣兵ェ落谷と言う生き物がいる。ここをどう越えるかでルート取りは違ってくる。この部分は間違いなく現地で判断せねばならない。連休の疲れがなんとなく残る中、果敢に攻めてみることにした。

1:25家を出る。上信越道を妙高高原まで走り、笹ヶ峰に向かう公園線に入る。今年は雪解けが早かったのか、除雪で堆積しているような場所は見受けられなかった。笹ヶ峰に到着すると、前回は道の北側の駐車スペースが開けられていたが、今年は道の南側に全て停めさせているようであった。予定ではここから歩くつもりでいたが、林道はさらに先に進め、黒沢にかかる黒沢橋を渡った先70mほどで雪が乗り進めなくなった。僅かな距離だが少し前進できただけでも嬉しい。橋の袂でちと仮眠3:40。

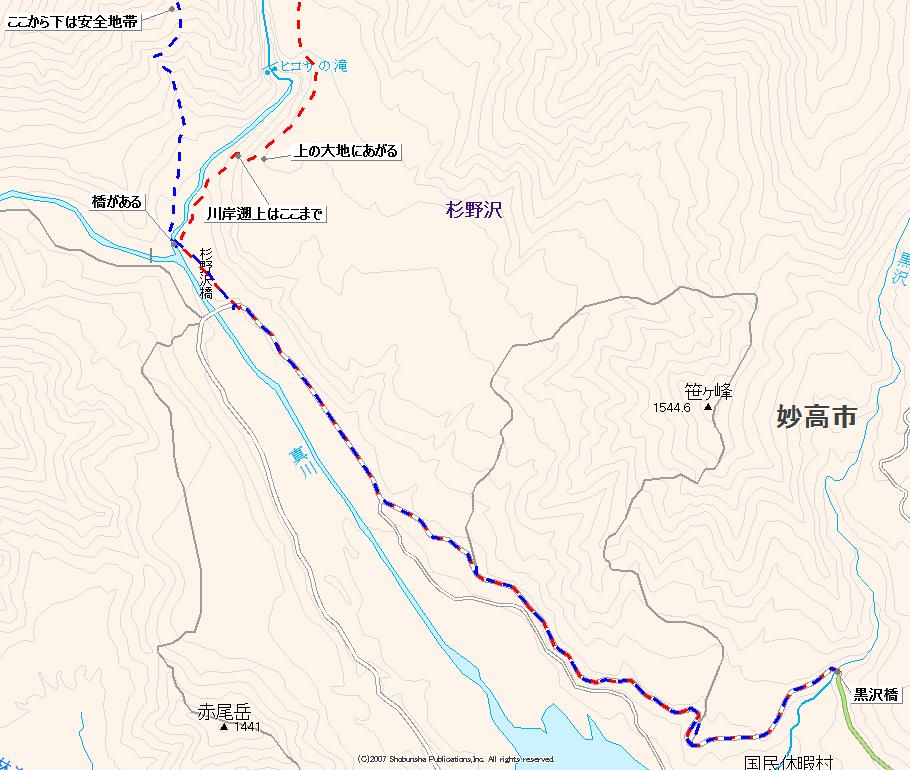

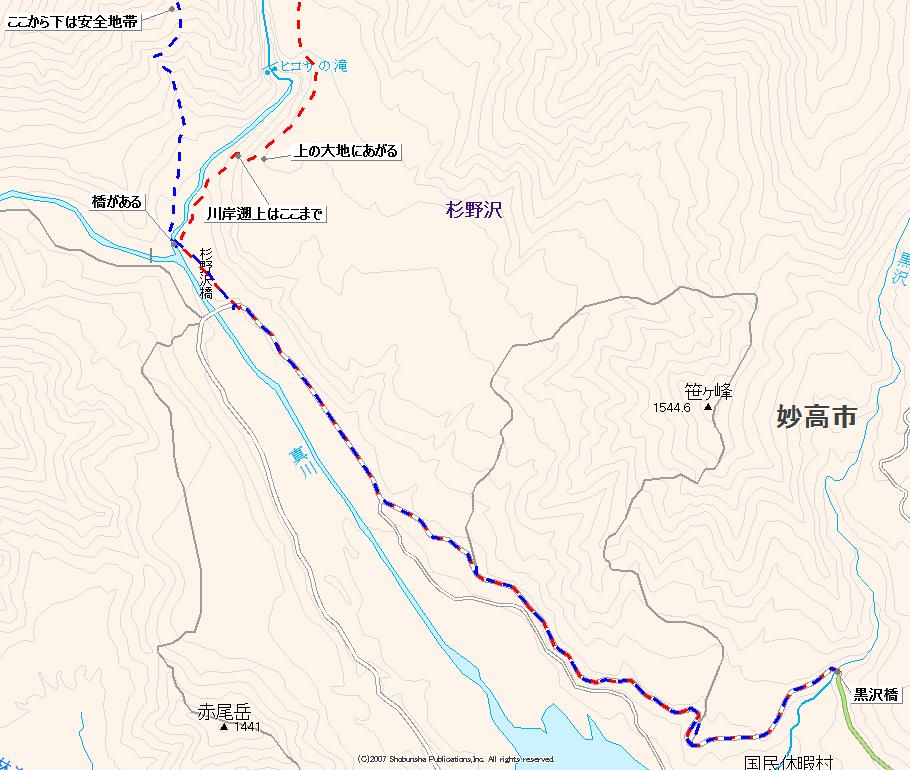

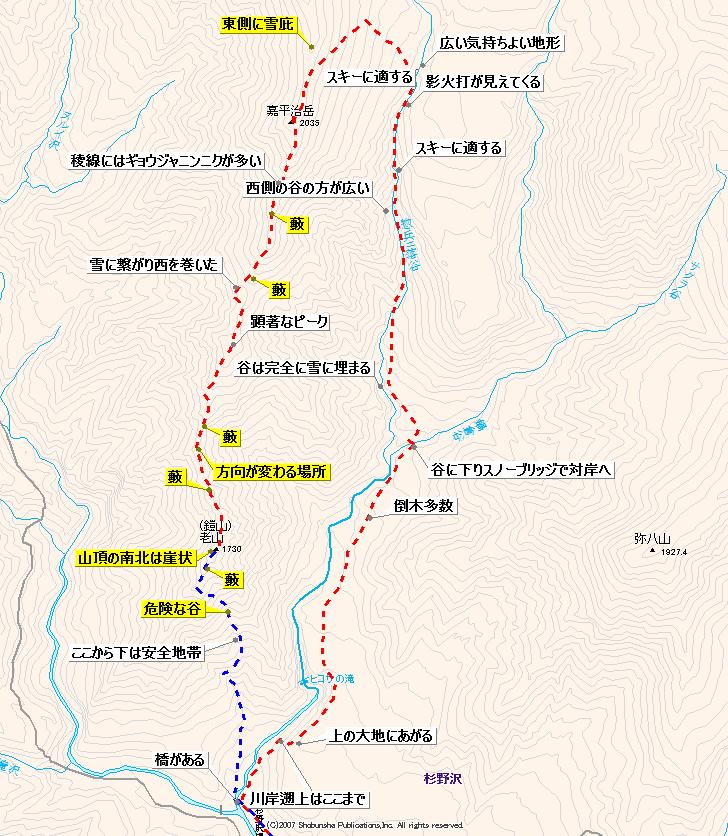

12本爪とワカンジキ、そしてピッケルを持って出発となる。外気温は3度であった。まだ雨は落ちてきてはいなかったが、このあと天気が崩れてくる。下手をすると雪になり早めの行動が必須であった。林道は気温と関係なく腐っていた。靴の高さ分潜るような状態で、やや歩きずらい。水の流れが溜まっている所にはミズバショウが咲き目を楽しませてくれる。赤いかまぼこ小屋のある笹ヶ峰遊歩道の入口を過ぎ、次にある遊歩道の入口で斜面に乗ってしまおうかと考えたが、杉野沢橋の先の、鍋倉谷の出合の場所が確認したい目的でさらに先へ進んだ。これには訳があり、老山からは南の尾根を降りてこようと思っており、着地地点の様子は先に把握しておかねばならなかったのだった。

出合の場所に着き鍋倉谷の流れを見ると、なかなか強い流れであった。でも最悪渡渉できない流れではない。常に最悪の状態を想定して物を見るようにしている。さて鍋倉谷の左岸を遡上してゆく。150mほど進めたが、その先歩ける大地は無くなり谷は険しくなる。右岸側はまだ歩けるようだが、そのまま詰めても先にはヒコサの滝がある。1371高点のある東側の大地に駆け上がる。なかなかの急登でいきなり喘ぎながら登ってゆく。滝の観瀑台へ行く遊歩道が見出せれば辿ったのだが、この時期は判らない。やはり鍋倉谷に入るには先ほどの笹ヶ峰遊歩道の2番目の入口辺りから北西に入ってしまったほうが無難である。

上の大地はなだらかでそこにダケカンバのみが生えている。まだ芽吹き前なのだが、芽吹けはさぞ綺麗であろう。1371標高点付近からヒコサの滝が見えるのだが、良く見えると言うよりは、樹林の間に見えているふうであった。それでもこの滝は立派な滝で、落差は40mほど、幅は10mほどある。この辺りに間違いなく滝の遊歩道があるようであるが、全くその存在は判らなかった。さらに先に進むと、なぜかおびただしい倒木の場所になった。雪崩れた痕も無く風の仕業のようであった。何本もの大木が横になっており、雪の上にはその木々の枝が散らばっていた。

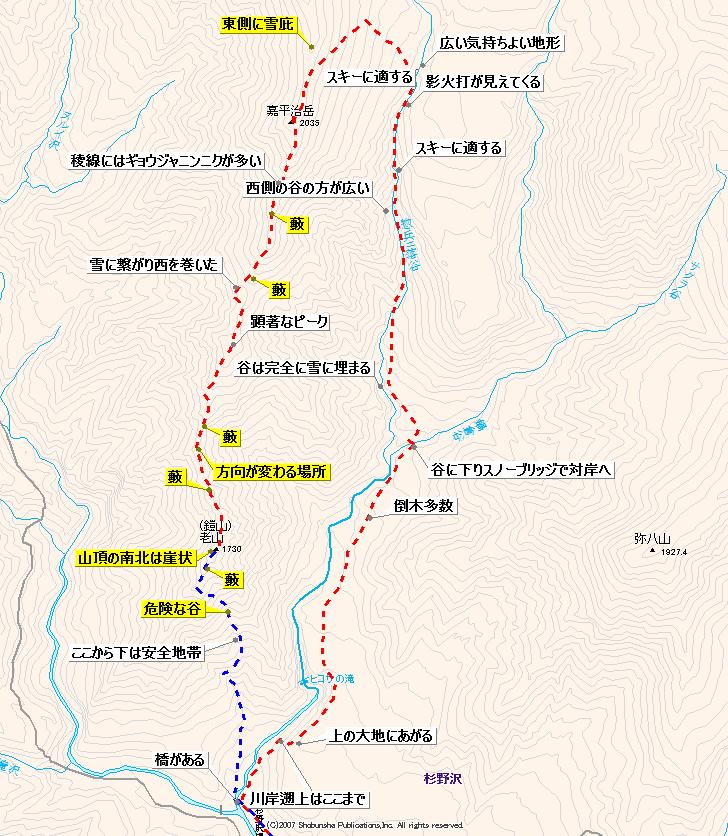

いつまでも左岸に居ては嘉平治岳には届かない、どこかで鍋倉谷を越えねばならないのだが、見るところ見るところ流れが出ていて、どんどん上流に上がってきていた。結局惣兵ェ落谷の出合からサクラ谷側に少し進んだ所で2箇所スノーブリッジがあり、そこを利用して右岸に移る事にした。左岸側の大地からはアイゼンを着け下ってゆく。ブリッジの下は轟音の流れがあり、緊張しないと言えば嘘になる。鍋倉谷を跨ぎなだらかな地形を上がると、今度は惣兵ェ落谷の中を行く。ここは谷一面がびっちりと雪が詰まり、安心して歩ける場所になっていた。どこかで嘉平治側に取付きたいのだが、斜面はデブリや土砂で汚く、登りたいとそそる斜面ではなかった。どうしてもそれしかないのなら登るのだが、もう一つ、このまま綺麗な谷を遡上して北側からアプローチするルートが見出せる。地形図からは傾斜も緩やかであり、そこを行ってみる事にした。

緩やかではあるがそれなりの傾斜はあり、だんだんと進度が遅くなってゆく。付近の様子は、北アの六百山の北側にある中鼻沢に良く似ている感じがした。途中谷が左右に分かれるが、東側の谷が本流である。西側の谷の方が広く、辿りたくなってしまう場所である。辿ればそのまま嘉平治岳に突き上げる事になり、これはこれでルート取りとしては良いだろう。そのまま惣兵ェ落谷を行くと、中央にこんもりとした山が姿を現した。影火打である。もう登ってから何年経つだろうか、稜線を歩いていた時には判らなかったが、こんな形の山だったのかと懐かしく見入る。標高1800m付近で広い雪の平原があり、火打ち南面の扇状地的な場所になる。なかなか展望もいい。ここから嘉平治岳を見ると、素晴らしい雪の斜面がある。スキーで登れる斜度であり、ここは持ってきたら楽しめる場所である。

ゆっくりと九十九折のトレースを残しながら斜面を上がって行く。上には何トンもの大きさがある雪庇が見える。やや緊張しながら落ちないことを祈りつつ足を上げてゆく。アイゼンが団子になり、ピッケルで払いながら行くような雪質であった。いつ滑落してもよいようにピッケルを持ち替え、慎重に足を出して行く。稜線にあがると、山頂までは広いなだらかな雪面が続いていた。

山頂到着。西側と南側に大きなダケカンバがあり、ここからは360度の展望がある。東側を覗き込むと、登ってきた斜面が有るのだが、スキーで滑るにはおいしそうな斜面であった。到着後5分ほどまでは、そこそこの展望があったが、すぐにガスに覆われていった。ここだけ狙うなら、下山は往路を辿るのが最適で歩き(滑り)易い。しかし老山を目指すので、尾根を南に進まねばならない。南を見るが、視界は50mも無く心細い状況であった。

嘉平治岳からは100mほどは雪に繋がって行けたが、そこには熊の大きな足跡があった。雪が途切れ藪尾根の中を行くと、ここにはギョウジャニンニクが沢山あり、好きな方にはたまらない場所となるであろう。さらにこの標高にしてカタクリが沢山咲いている。ここは2000mの山であり、カタクリは里山で多く見るがこのような高所では見ないので、やや違和感があるように感じていた。強烈な藪ではないが、進度が極端に遅くなった。老山までのちょうど中間点に顕著なピークが有るのだが、その北側はやや西側に雪に繋がって進んで行った。ここは尾根の東側はガレて植生が無いので、東側を伝っても楽に歩けたかもしれない。

顕著なピーク付近には雪があったが、その先は再び藪になる。しかし老山が近づくにつれて、尾根上に微かな踏み跡が目立つ。これは間違いなく獣のもので、ルート上の高さを全く無視した踏み跡であり、人間様が伝うには辛い跡であった。少し進路が東に変わる所には、大きなクラックが入っており、それを飛び越えるように通過せねばならなかった。アップダウンが何度もあり、やはり歩いてみると別名の鎧山の方がこの山を表すにはしっくりくる。付近は岩部が多く、見た目でもそうであった。最後は至極急な場所を腕力で這い上がる。

老山の山頂は、北側には鋭利な突き上がった岩があり、南には扇のような岩がある。展望があればさぞ高度感のある場所であろうが、幸いにガスって居る。怖さが無いのはいいのだが、来たはいいが降りられるのかどうか景色が見定められないのは辛い。持ち上げたパンを齧り、少し落ち着いた所で下山になる。

北側同様の斜度が南側にも待っていた。木に掴まり岩に手をつっぱりながら下って行く。南東側に顕著な尾根が下っているのだが、これはヒコサの滝の真上に降りてしまい使えない。少し南に進み適当な尾根が無いか探すが、地形図を見ての通りどこも複雑な急峻地形であった。途中から雪に繋がり谷部を下りる。下から見上げた時に一番太く見える谷である。しかしこの谷は、谷筋はしっかりしているが、急峻過ぎてまともに谷を下ることは出来ない。ザイルがあれば出したい斜度を、沢の右岸を潅木に捕まりながら降りて行く。20分ぐらいだったろうか、全く気の抜けない時間を過ごす。下まで降りてしまえばデブリで埋め尽くされた沢の中を行く。

鍋倉谷の流れが見えると、そこでアイゼンを外し、川に降りて汚れ物を洗う。もうここまでくれば降りたも同然。残すは林道歩き。しかしその前にもう一つ流れがある。この時期、鍋倉谷は二本の流れになっており、西側が細く、東側に太い流れがある。下流であり水が集約されて谷あいに轟音が響く。さて渡れるかどうか・・・。しかし真川側に進むと地形図に無い橋がちゃんとあり、その上を安全に通過できるようになっていた。これで全ての問題はクリアー。

気持ちよく林道を歩いてゆく。黒沢橋までは何とか天気は持ってくれ、無事予定を終了。老山付近で視界が無くなり、かなり緊張したが、終わりよければ全てよし。杉野沢地区まで降りるとポツポツと降り出してきた。

これは書いておきたいのだが、嘉平治岳のみなら、この時期スキーで入ることをお勧めしたい。私の往路のコース取りならば楽しいと思える滑走が出来るであろう。あとはレベルに合わせた嘉平治岳からの滑走ルートも選べるし、間違いなく適すると思う。鍋倉谷と惣兵ェ落谷の出合で、一部アイゼンでの登下行があるが、他は全てスキーを履いて行動できる。履いてゆけば良かったと思いたいが、私の場合は老山があったので、絶対に持たないでよかった。