そろそろ北アの硫黄尾根を狙いたくなってきた。入るとしても来春になるのだが、その前の山容の下見をしておきたい。2007年夏には、湯俣からおおよその取り付く場所は確認出来、最初の急登も目に焼き付けた。少し角度を変えての全体像を見ておきたい。ちょうど燕岳の北側にある北燕岳を踏んでいなかった事もあり、中房温泉から時計回りでグルッと回って、東沢を降りてくる計画とした。この日は夕方16:00から仕事も入っており、調度良いコース取りでもあった。

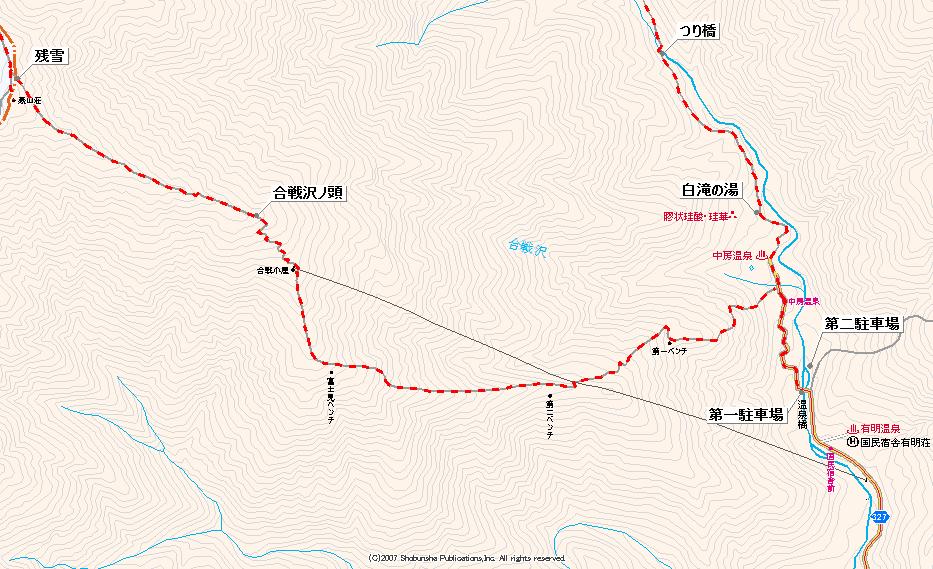

1:18家を出る。ぽつぽつとフロントガラスを雨が叩くのだが、昨晩の残り雨か。三才山トンネルを潜り松本に出て、中房温泉を目指す。国民宿舎有明荘の裏手駐車場への入り口には、相変わらずチェーンが張られていた。有明山を目指す場合も、もうこの先の駐車場に停めねばならないようである。その駐車場(第一)に着くと、そこには20台ほど停まっていた(4:00)。ハイシーズンでもあり、予報は好天。それにしては少ないように感じた。少し仮眠と後ろに移る。

4:30第一駐車場をスタートする。明るくなり、他の方もどんどんスタートするものと思っていたが、あまり動きは無く、車中泊している人自体が少なかったのかもしれない。舗装路を行くと7分ほどで登山口に到着。数年訪れていないと浦島太郎状態だったのだが、その登山口には日帰り温泉施設が出来ていた。それに伴い広い駐車場も設けられているのだが、ここは温泉利用時間外には開放されては居なかった。その前を通過し登山道に入る。

一級の道を軽快に足を進めてゆく。昨日の雨が周囲の木々を濡らしているが、登山道脇は綺麗に刈り払われているために、濡れることはない。おそらく「露払い」だろうと雨具を履いて登っていたのだが、全く要らない状態であった。第一ベンチ、第二ベンチと横目に見ながら行くと、なにか気配を感じ後ろを振り向くと、単独の男性が登りあげてきた。しばらく私の後ろに付き、追い越そうとしない。道を譲るつもりで居たのだが、調子はずれとなった。その御仁に話しかけると、私より10分遅れで出発したと言う。背中を見ると小さなザックであり、速さはこの辺りからくるものの様であった。やや圧迫感を抱きながら足を上げてゆく。

7:05合戦小屋に到着する。まだ小屋はオープンしておらず、静かな小屋前であった。実はこの小屋がやっている時間に通過したことがないのだった。展望写真を撮りながら休憩していると、燕山荘側から男性が下りてきて、関係者以外立ち入り禁止の扉から中に入った。どうもスタッフのようなのだが、毎日上から通っているのか。たいした距離ではないが、閉店後に登り上げ、こうやって朝降りてくるのは大変であろう。休憩を終えて出発すると、もう一人、スタッフらしい女性が下ってきた。高度を上げてゆくと、左(南)にだんだんと大天井岳側の稜線展望が開けてくる。何度も足を止めてはシャッターを切る。

合戦沢ノ頭を通過すると、登山道上にちらほらと残雪が残る場所がある。しかし無くなるのは時間の問題だろう。目指す先に、天空の城の様に燕山荘が見えている。なんとも絵になる風景であった。時計を見ると7:30、だんだんと小屋から下ってくるパーティーも増えだしてきていた。

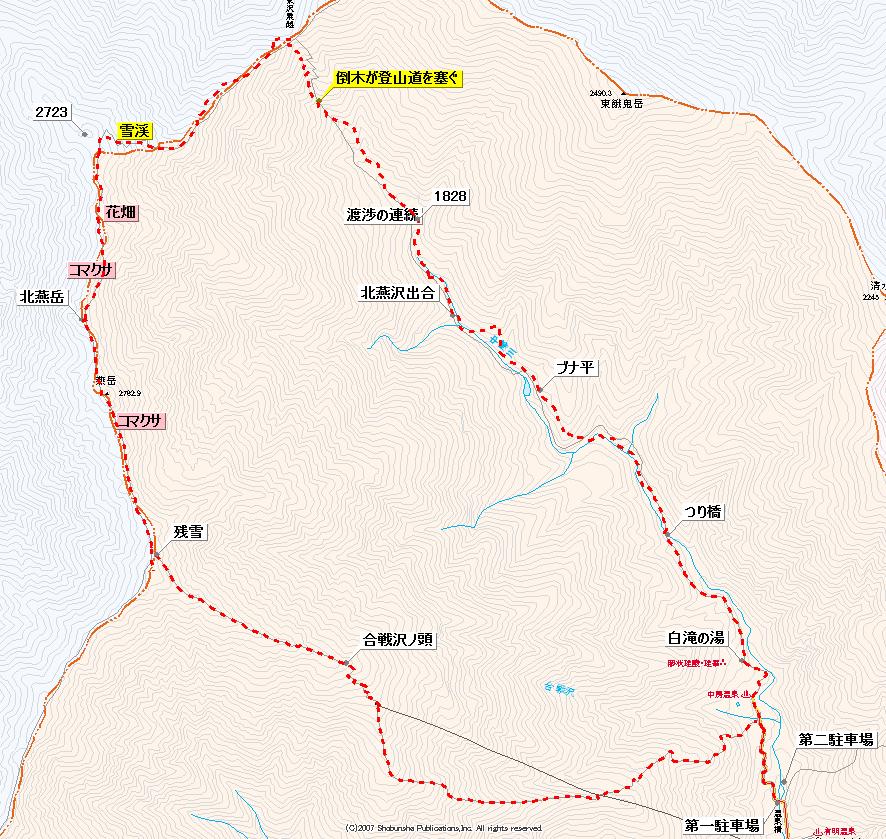

稜線に乗ると、西からの風が強く半袖では居られず、急いで長袖を着込む。稜線の東側には大量の残雪があり、除雪して登山道を確保してあった。すぐに北に足を向け、燕岳を目指す。小屋からの早朝ピストンなのだろう、荷を持たない方がちらほらとすれ違う。白い花崗岩の自然のオブジェを見ながら足を進めてゆく。白い砂礫の上には、高山植物の女王コマクサが姿を現した。久しぶりのコマクサなので喜び勇んでカメラを向けるが、先の方に足を勧めると、それこそ乱れ咲き状態で所狭しと咲いており、被写体としては燕岳に近づいてからの方がよい様であった。今回の目的は北燕岳なのだが、もうひとつ「イルカ岩」も見ておきたかった。キョロキョロしながら足を上げてゆくが、見つからないまま燕岳に到着してしまった。おおよそこの辺りと言うのは判っていたのだが、自分中のイマジネーションが乏しいせいか、山頂に泳ぐイルカは見つからず・・・。

燕岳には相変わらず小さな標識のみで、展望を邪魔せずありがたい。裏銀座の稜線は、ガスが垂れ込め重々しい絵面であった。さて硫黄尾根を見下ろす。尾根を目で追って行き、おおよそのコース取りを頭に入れる。途中の深いギャップの部分がこちらから見えないのだが、見えないだけに気になる。実際は狙う時期は、今見えている緑と赤茶けた色の他に、残雪の白色が加わる。今でも難しそうなのだが、雪が付いていれば尚更である。我が力量で届くかどうか・・・。180度反転し、清水岳側を見ると、東餓鬼岳との間に残雪が見える。やはり今年は雪が多かったのか。目に眩しいのは東餓鬼岳で、山頂部の砂礫と花崗岩が神々しく光っていた。

燕岳は展望写真程度で北進して行く。風を避けて東側を歩きたいところであるが、ここは稜線の西側に登路がある。仕方がなく風に煽られながら肩をつぼめ歩いてゆく。その登路は北燕の東側山腹を通過しているので、分岐標識からほんの少し岩登り的な場所になる。さほど危険度はないが、2mほどは花崗岩を掴みながら通過せねばならない。上にあがると何も標識の無い大地があり、居心地がいい。ただ今日は風が付きまとう。燕岳を単眼鏡で見ると、私の後ろに付いてきていた方が山頂に見えた。相変わらず裏銀座は雲の下で、今日の表銀座は晴れ、それこそ明暗を分けた天候状態であった。さて下山、そのまま北に向う。

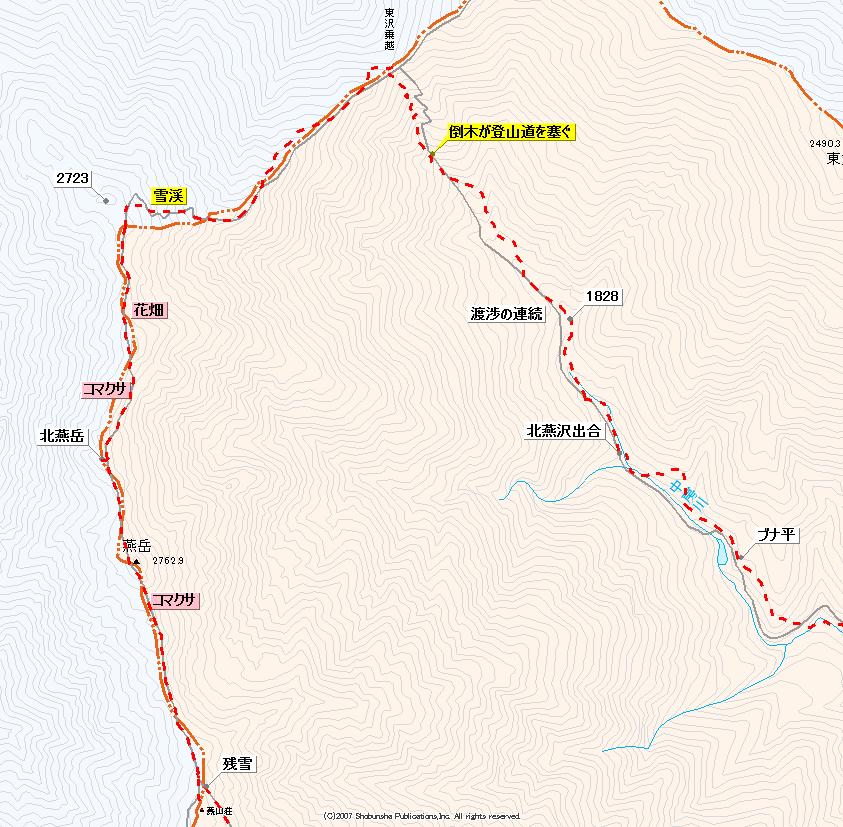

コマクサの大群落の中を通過すると、今度はお花畑の中に入る。残雪が残りやや足許が悪い場所もあるが、全ては高山植物の美しさがカバーしてくれる。赤や黄色、青や紫、それらが目を和ませてくれていた。そして2723高点を前にして、東に下るのだが、この付近から斜面にべったりと雪が残っていた。どこに夏道があるのか判らず勘で降りてゆく。次にもう一度大きな雪渓があるのだが、ここは真っ直ぐに下って行き、左側を気にしていないと谷を下り過ぎてしまう。途中に小さな赤いプレートがあるので、そこから登山道に乗る。尾根に乗ってしまえば、雪とも無縁でどんどん高度を落としてゆく。

9:40東沢乗越到着。前回は立っていた標柱の一本は朽ちて倒れていた。ここでゆっくりと朝食兼昼食とした。稜線の西側には緑色のクレモナロープが多量にデポしてあり、付近の整備がされるようであった。この先は稜線に風が遮られ、ジリジリとした夏の日差しの中を下ることになる。着込んでいた長袖を脱ぎ、下降に控える。気になるのは沢が荒れている事だが、前回利用時は、大雨の後で酷い状態であった。今日はどうだろうか・・・。大休止の後、下山となる。

乗越から下りだすのだが、やはりやや荒れた感じになっているのを感じる。土砂が登山道を覆っているところや、倒木が行く手を塞いでいる場所もある。ここ数年内の豪雨の影響であろうが、整備と自然とでいたちごっこなのかも。そう思うと今の状態はマシと言えるかもしれない。谷を降り切り、沢に流れに沿うようになる場所では、残雪が流れを覆っている場所も見られた。登山道脇のウドを戴きながら足を進める。この先、渡渉の連続となる。殆どは濡れずに通過出来る場所ではあるが、各ポイントは滑りやすい岩が多く、気を緩めず通過してゆく。この渡渉箇所は殆ど赤ペンキが導いてくれる。既にここは2回通過している場所であるが、こんなに渡渉が多かったかと思うほどであった。

北燕沢出合までに大小合わせて12回ほどの渡渉がある。そしてここから左岸側に取り付き、大きく高巻きとなる。良く踏まれているものの、登山道を野草が覆っている場所もあり、トラバース箇所は足許に注意しながら通過する。ブナ平を過ぎると、だんだんと堰堤多くなり、下が近くなるのが判る。人口の堰堤であるが、そこから流れ落ちる水はさながら自然の滝のようであり、充分マイナスイオンが出ているように感じた。当然のようにそこだけ空気が冷やされ、少し立ち止まっては涼を感じる。この先、登山道上に橋(梯子)が渡してある場所があるが、材料となる木がしっかりと水を含み、非常にすべり易くなっていた。

中房川をつり橋で右岸に渡ると、もうゴールも近い。前回は雨の中、このつり橋を燕山荘の方が補修をしていた。山小屋の管理もさることながら、登山道整備をここまで降りてやっているとは、頭が下がった。右岸に移れば平坦な道となる。当然のように中房温泉の露天風呂が気になりつつ歩いている。緑の中から赤い東屋が見えると、おおよその山行が終えホッとした気持ちとなる。さらに少しだけワクワクした気分になるのだが、これは露天風呂を覗けるとかそういう部分ではないので悪しからず。誰か入っていれば寄れないが、誰も居なければ少し寄ってみたい場所であった。禁を侵すつもりは無いが、一応ここは中房温泉の泊まり客のみが利用できる場所であり、ビジターが寄れる場所ではない。ただ登山道が脇を通っており、少しだけ寄り道をしたくなる場所である。見ると調度誰も居らず、足湯ならぬ手湯で良泉を感じる。大げさでなく、その暖かさが、山行の疲れを吸い取ってゆくような気さえした。いつかは旅館を利用して堂々と入りたい場所である。風呂の前には、「利用したい人は番台に申し出て欲しい」との文言があるが、現在はこの看板は無効になっているようである。

足を進めると中房温泉の裏手から玄関前に出てくるのだが、ちょうど風呂の下水の樋があるのだが、その上に木の蓋がしてある。これが非常によく滑る。最後の最後でツルッとやっては痛い目に遭うので、要注意。舗装路に乗り駐車場へ向け下って行く。時計はちょうどお昼。日は高くこれから登り出すパーティーも居り、登山口のところでストレッチをしている20名ほどのパーティーも居た。

第一駐車場に戻ると、既にそこは満車。第二側を見ても路上駐車が増えていた。やはりハイシーズン、人気の場所は賑わっていた。すぐさま車に乗り込み、歩いて来た道を車で登り返して「湯原の湯」に沈没。そして急いで仕事場へ・・・。

さて次は西鎌尾根に立って、赤岳の方から硫黄尾根を見て来よう。これが終われば四方八方から見た事になり、硫黄尾根も蛇に睨まれた蛙常態か、まー蛇のようにスルスルと登れればいいのだが、蛙のように跳ねる石があるだろうから、やはり心して入らねばならないだろう。それはそれとして、今回も楽しい山行であった。稜線はやや風が強かったものの、色とりどりの花が出迎えてくれ、目を楽しませてくれた。暑い最中の沢伝いの歩行も、涼を得るには申し分の無いコースであった。