この山は経路の渡渉点が最大の難関になる。用意周到、この山の為だけに旅行バックの中には長靴も用意してきた。しかし、前日テドウ山を登り終え、西表島の山はどこも単独行を禁じられている事が判った。決行するにしても何か後ろめたい登山でもあった。ここも警察は二人以上でないと許可を出さないらしい。

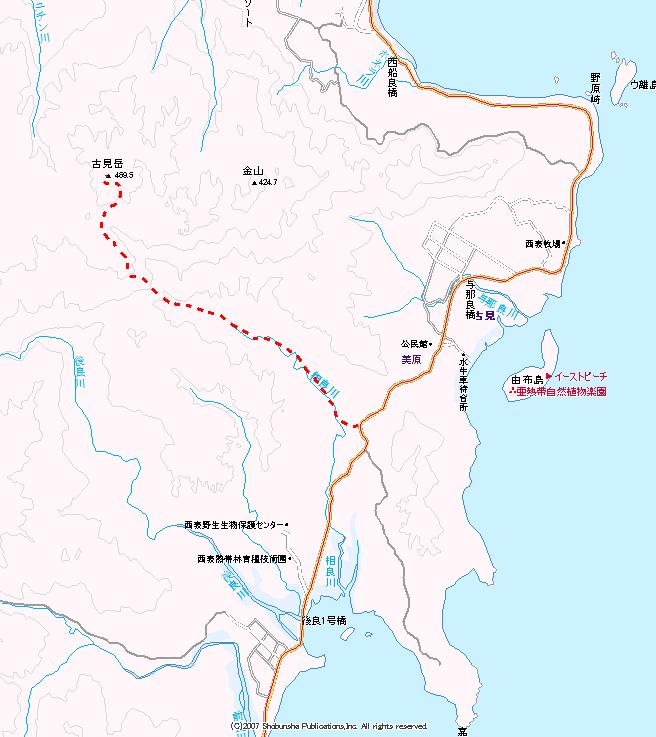

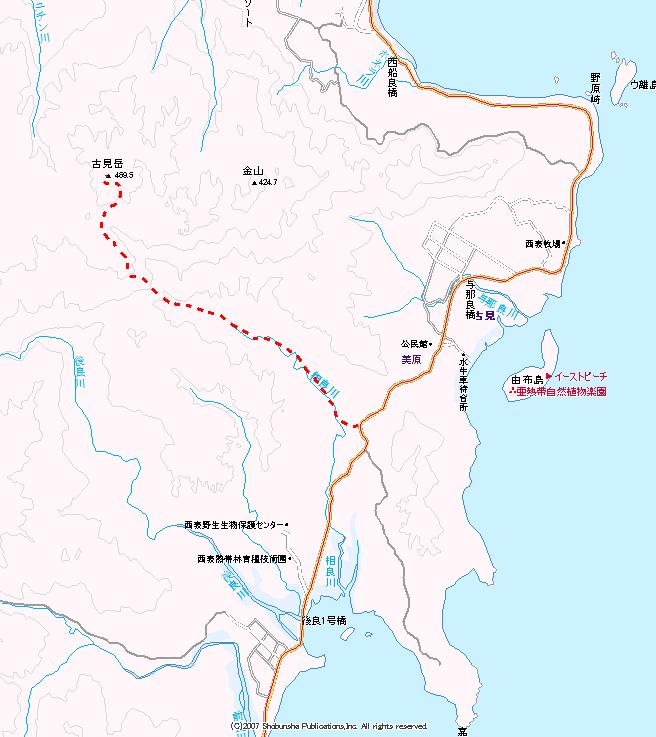

前日、登山口となる広みに到着し、ここで車中泊をしようと思ったがなんとも居心地が悪い。由布島を見下ろす美原地区にずれ、展望パークに入れて晩酌となった。道を挟んだ山手側には集会場のような施設があり、ここは煌々と明かりが点いており、荷物の整理や作文をするには好都合の場所であった。ただある時間になると消灯していた。集会場で荷を作り上げ、再度駐車場に戻る。与那国で買った泡盛がつるつると喉を通って行く。

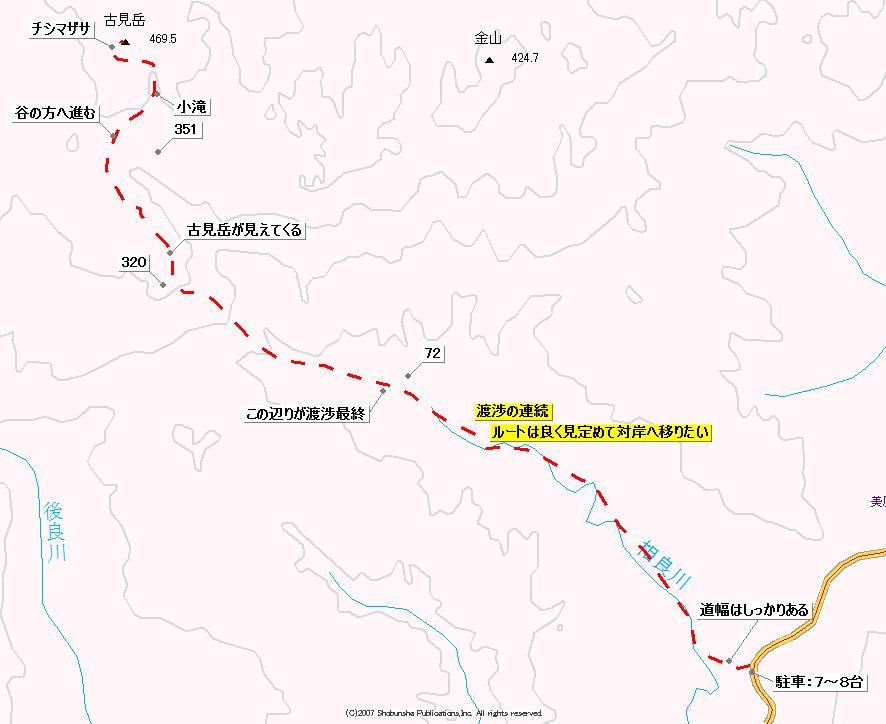

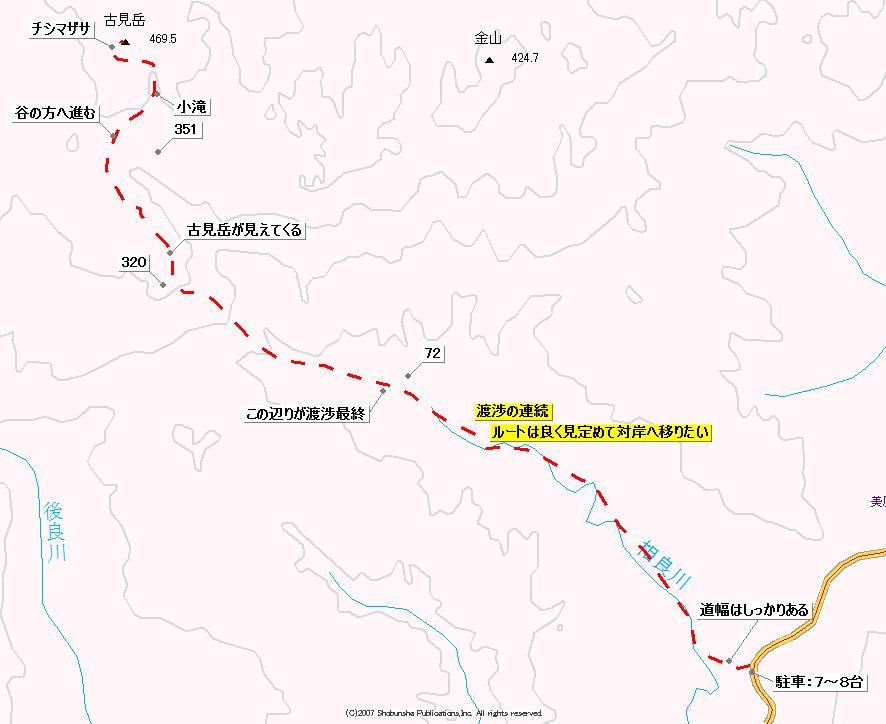

4時起床する。深夜から雨は止まず、朝までそれを引きずっていた。やめようかなどと言う気持ちにもなるが、ここまで来て登らずに帰るのも悔いが残る。少し気持ちに揺れはあったが決行とした。下見しておいた現地には駐車スペースは7~8台ほど。今日は登山者が居ないのか、我がレンターカーだけがそこに停まる。

5:30長靴を履いてヘッドランプで出発する。本当の赤土と言えよう、赤い土を踏みながら林道を下って行く。すぐに最初の渡渉になった。意外や深い。長靴でもぎりぎりであり、下手をすると浸水する。雨による増水なのか。これだと沢靴か草履の方が良いようだが、ハブを思うと足は覆っておきたい。やはりここでは軽装は危険が多すぎる。2回目の渡渉が一番深く、長靴の上から浸水した。ヘッドライトで場所を選定しているので、本当に浅い場所が見えているわけではないのだが・・・。水の中をよく見ると、全長150mm程の透明な手長えびも見えていた。

この先どこからか導水管が現れ、先の二つほどの渡渉はそれに沿うように渡って行く。そして川の出合のような場所になり、右岸を左に巻き込むように進むと左に国有林の標識があり、そこから対岸を見ると道が見える。ここは川を遡上するのかと間違いやすい場所である。昼間ならまず問題ないが、暗いうちだと少し迷ってしまった。

対岸に移りしばらく進むとなめ岩の場所があり、そこにはコンクリートが打たれている場所もある。よく見ると、ここが導水管の取水口のようであった。ここから先に進むルートが迷ってしまった。右側の斜面は土がむき出している場所で、登るのかと思ったが、岩の先に行くと小さな流れがあり、その先をよくよく見ると道が続いていた。入り口の不明瞭さに比べ、道に乗ってしまうと、明瞭な道であった。この先も渡渉箇所は何回も続く。細かく言葉で記せばいいのだが、回数が多すぎて逐一覚えていられない状態だった。ここは自分のルートファインディング能力を試される所でもある。怪しいと思ったら、よく周囲を見れば道は見出せるが、危険を感じたら戻ったほうが無難であろう。一箇所でなく何度もあるので、進退の判断は早めのほうがいいかもしれない。

15回ほど渡渉をすると、やっと尾根に取り付く。ほとんど平坦な場所が続いたので、急登が足に堪える。雨が強くなり雨具を着込むが、完全にサウナ状態であった。あえぎながらジャングルの中を登って行く、熱帯と亜熱帯の植生が共存する場所であるが、割と本土に近い景色である。小笠原などは完全に異国を感じたのだが、ここはさほど異国の感じはしなかった。最初の高点まで上がると、目の前に古見岳が見えてくる。ここは根っこからひっくり返った倒木がある。ここからしばらくは水平に進み、下りこむと谷部に降りる。間違えた踏み跡なのか対岸側の山手に筋が見えるのだが、ここは右手に沢を進むのが正解。山を左にしてトラバースして行くと、水の流れの中を進むようになり、その先で小滝の場所になる。ここはロープがフィックスされており、それに伝い登って行く。右岸側を登るのだが、上に行くと流れの中を進む事になる。ここを過ぎるとしだいにリュウキュウチクが現れだし、それらを掻き分けながら進んで行く。迷路のような中を行き、少し明るくなるとそこが山頂であった。大原中学校の登頂記念標柱があり、ユツン川側へ降りる道の途中に三角点があった。雨であり展望はほとんど無し。少し休憩し時間が空くと下山路の入り口が判らなくなるほどに繁茂していた。山頂部の東側には白いロープが残置してあった。

往路を戻る。苔むした岩がかなり滑る。小滝を前後して滑る場所が多い。レンタカーを返さねばならない時間もあり、かなりハイスピードで降りて行く。尾根の末端の渡渉点からは、つど振り向くように写真を撮って行く。暗いうちに通過してきた場所なのだが、明るくなるとかなり視界が広い。ここは間違いなく明るい時に通過したい。ジャブジャブと流れを渉るのだが、往路に比べ復路は渡るにも勢いがある。既に全身ずぶぬれで、どうあがいても一緒なのであった。林道に乗り、もう少しで車の場所という所で、セマルハコガメが道の中央を歩いていた。往路でも行き会い、復路でも逢えた。“もっとゆっくり歩け”と言われているのかもしれない。

駐車場に到着。予定より1時間早く降りてこられた。昨晩明かりを利用した古見集落の集会場へ行き、そこの水道を拝借して全身シャワーをする。この時間ではまだ西表島温泉がやって居らず(12:00から)、こうするしか対処法が無かった。このずぶ濡れのままフェリーに乗るわけに行かず、苦肉の策であった。素っ裸になると腹のあたりに一箇所ヒルに食われた痕があり流血が止まらない。カットバンが無く、テッシュをあてて絶縁テープで止めるような対応であった。それでもここで体を洗えたのでかなりすっきりした。これが出来なかったら、酷い事だったろう。さっぱりしたところで、西表島温泉に行き洗濯をする。ここはコインランドリーがあり都合がいい。少し薄日も差し、濡れた雨具などを干しつつ洗濯を待つ。と同時に写真の整理をしながらすぐさま作文。ここは便利に使える施設である。風呂こそ入れないが、洗濯施設は常時開放している。ただ、こんな利用の仕方をホテル側がどう思うのか。そう思うとやや視線を感じる。おそらく泊り客用に設置してあるコインランドリーなのだろう。それがたまたま外にあるという事なのではないかと思った。

レンタカーは10分遅れで返し、ここでカットバンを分けていただき止血となった。この間1時間ほどあったのだが、ティッシュだけでは全く止血にならなかった。蛭恐るべし。雨だったのでなおさら活発であったようだ。ここは渡渉と蛭の対策をして入山したい場所である。

ちょっと引っかかった部分がある。GPSで軌跡を拾ったが、山渓に紹介されているルートとだいぶ違っている。山渓では351高点のすぐ北側を通過しているが、私はそれより南の320表高点側を辿っている。相良川を遡上するルートとして2本あるということなのか。渡渉途中の何番目かに北側の山手に上がっていく踏み跡があり、そこにマーキングが付いていた場所があった。もしかしたらそこが紹介ルートだったのか。でも最終的に小滝を通過し、同じ場所を通過している。途中に合流点など無かったので、一本道であるようにも思う。

何はともあれルートファインディングを試される場所であり、ある意味楽しい場所であった。自然も沢山残り、ジャングルの中に分け入っている感じがする場所であった。