体調がおもわしくない。左肺をやられると、その負担を右肺が受け持つ。すると今度はその負荷に耐え切れず、右肺も悲鳴を上げる。発症から10日ほど経過し、いくぶん良くなったもののまだ不完全。ただ症状とは別に、山に行きたい別の欲求がある。先週は完全に守りに入ったが、今週は少し長駆を計画してみた。何度も書くが、少しハードな山登りがなぜに治癒に繋がるのかが未だに判らない。気胸学会の方がここを読んでいる可能性はゼロだが、故武野良仁先生(日本における気胸治療の第一人者)なら少し関心を示してくれた事柄かもしれない。先に書いてしまうが、今回の山旅で9割がた調子が戻った。

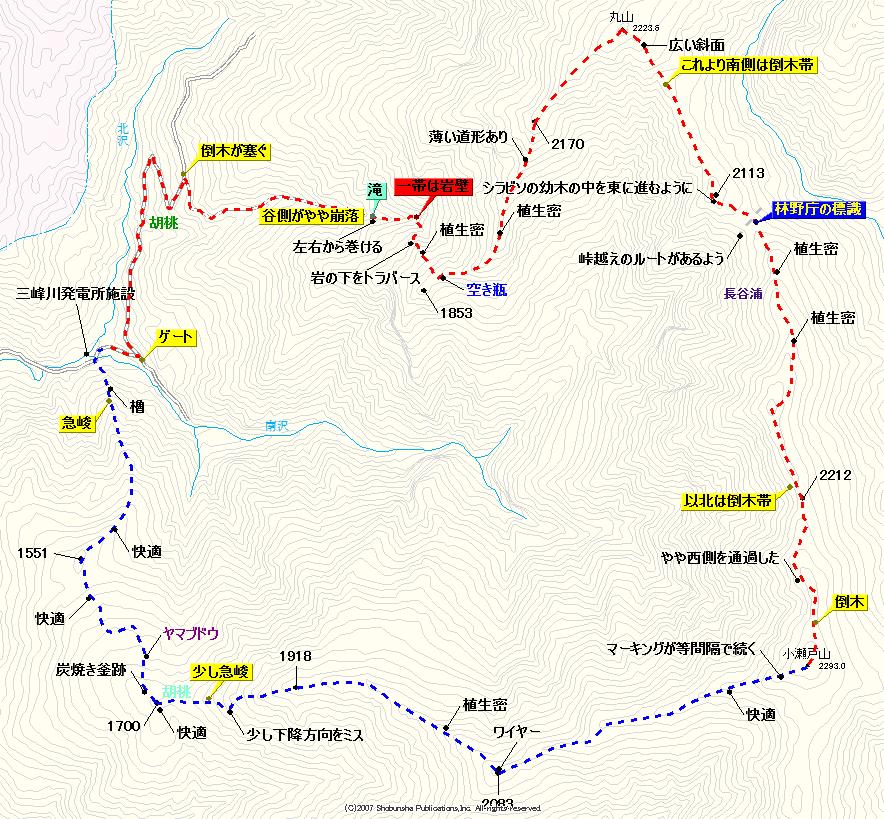

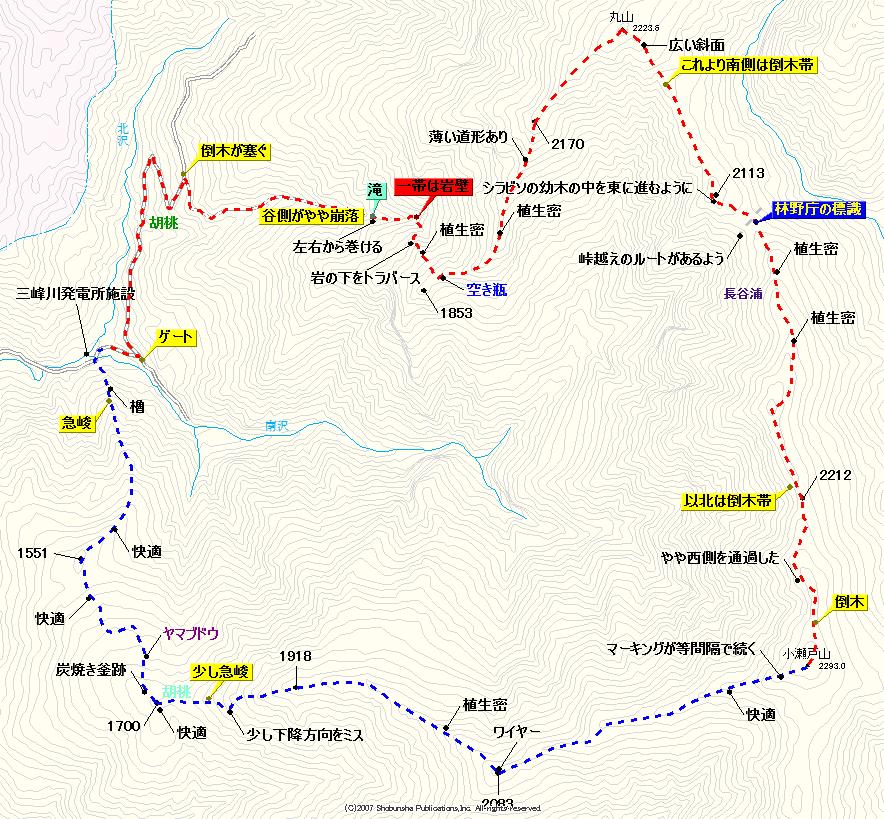

土曜日は出勤であり、日曜日休みとなった。私の中で日曜日に予定したい山が数座あり、その理由は「林道」であった。普段工事している林道通過は、休工している日曜日に限る。そしてその行き先は、南アルプスの北側にある三峰川沿いの丸山と小瀬戸山とした。ここもMLQのファイト溢れる記録が掲載されている。つらつらと見るとネックは2座の稜線間であるようだ。MLQは2時間ほどで抜けているが、ここを私は3時間の猶予をみた。はてさて2座クリアー出来るか否か・・・。

1:30家を出る。佐久を経て小海から野辺山と越えてゆくのだが、深夜でありながら各所で黄色い蛍光色のウインドブレカーを着た方が、点滅する警棒を持ちながら立っていた。その途中途中にはテントも建てられ火が焚かれていた。外気温は5度。何かの行事のようなのだが、競技者の姿が無い。山梨側に入ると、それらのサポート隊の人数が極端に増えた。ここにきて日取りとやっている事の内容で、「甲府第一高校の強歩大会」だと察知できた。職場にも甲府一校の出身者がおり、その苦労を聞いていた。昔は佐久まで歩いたようだが、事故があり距離が短縮されたようだ。それにしても長いらしい。学校寮入口交差点を天女山側に入ると、2キロほどの場所にヘッドライトを点けた第一歩者が居た。歩者と言ってもしっかり走っている。この後どんどん続くのかと思い楽しみに気にしていたが、第2歩者(こちらも走者)が現れたのは、先ほどの生徒を見てから4キロほど離れた場所であった。そしてこの二人以外を見る事無く小淵沢に出るのだが、見た二人は集団から完全に抜け出した二人のようであり、その中でもトップランナーは完全に独走状態であった。

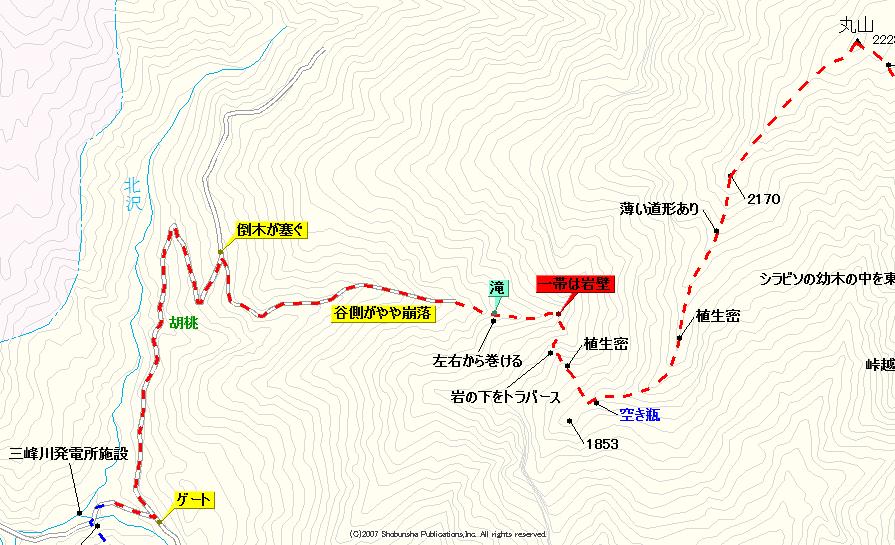

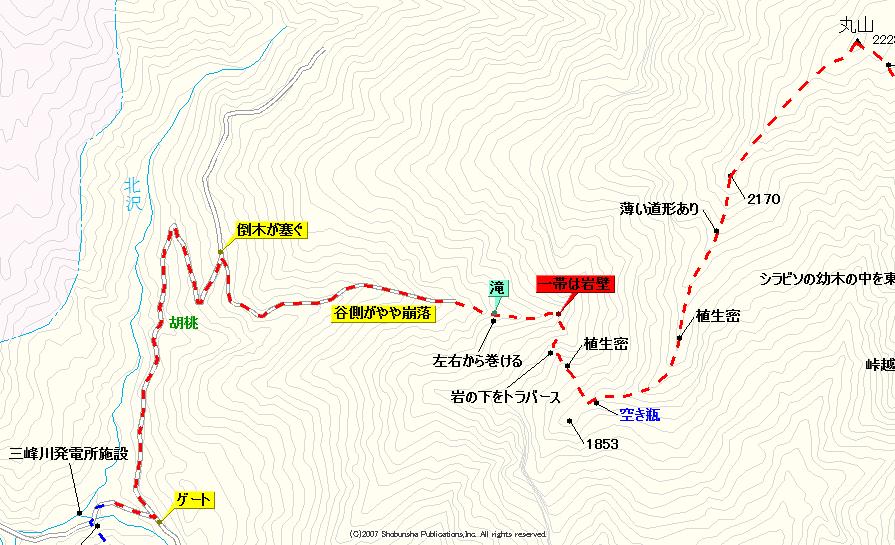

20号で茅野に行き、杖突峠を越えて高遠に下りる。211号線を南下して、伊那市野瀬地区で三峰川に沿うように212号へと左折してゆく。あとは一本道。杉島地区にあるゲートは、前回同様に自分の裁量で越えて行く。次に塩平で田城原へ行く分岐があるが、さらに先に進む。丸山谷と出合ったら、そこから左折し、やや足場の悪いダート林道を行く。分岐から250mほどの場所で山側からの崩落があり鋭利な大岩が落ちていた。何とか乗用車は通れるが、行って帰るまでここでの崩落が進行しないかどうか心配な場所であった。こじんまりとした三峰川発電所施設があり、その先で南沢への林道ゲートがある。ゲート付近には適当な駐車余地が無いので、少し下って路肩の平地に突っ込む(4:50)。今日は体調万全ではないので夜明けを待つ事とした。後でしばし仮眠を取る。

15分ほど仮眠がとれ、夜が白み始めたので準備をする。今日は天気が下り坂。早々に雨具を履いての出立となった。歩き出してすぐに先ほどの南沢沿いの林道へのゲートがある。林道は途中で切れているようだが、ここから南沢を詰めて丸山に登っても面白いであろう。堰堤マークが上流まで点在するので、1409高点までは道があると見てよいだろう。その先はどんな谷か・・・。ゲート入口から北沢に沿って続く林道を行く。すると奇声と共に弾丸のように目の前を黒いものが横切った。大きさから言って熊ではないのだが、よく目を凝らすとそれはサルであった。山腹を見るとあちらこちらに居てこちらを気にしている。拙い事にサルの集団の中に入ってしまった。林道を歩いていても糞の匂いがしており、この辺りに住み着いているサルのようであった。餌になるものがあるのだろうか、そう思って周囲を見るとサワグルミの木が多い。おそらくこのせいだろう。林道はゲートの場所からしばらくは車が通れるような状態であったが、次第にゴツゴツとした小岩が路面を覆いだし、歩きでしか通過できない道と変わってゆく。

周辺の林道状況は、殆ど地形図通りに道が残り、各分岐を目的地方向に折れてゆく。当初はすぐに北側の主尾根に登ってしまおうと予定していたが、林道の状態があまりにも良いために、結局林道最終地点まで伝ってしまった。周辺斜面を良く見ると、山腹に上がって行っている踏み跡も見える。杣道なのか獣のものなのか判らぬが、ここに至るまでもちらほらと目に入っていた。さてここからどうするかであるが、目の前は歩きやすそうな沢であり、行ける所まで伝ってみる事にした。15分ほど伝って行くと一気に視界が開け、白い小岩が敷き詰められたザレタ場所に出た。このままこの状態が続けば明るく気持ちよいのだが、開けた場所はほんの僅かで、再びやや暗い沢歩きとなる。そしてここから5分ほどで、規模は小さいながら美しい滝が姿を現した。流れ落ちる角度と霧のように広がる滝の末端。周辺の岩と苔むした緑とで、見ていて飽きない滝となっていた。この滝が見れただけでも、今回のルート選定は正解となる。この滝の前には派手なリボンが縛られていた。ここから上は右岸でも左岸からでも巻け、私は右岸側からザレタ急峻斜面を上がり滝上に出た。この先も緩やかな沢が続くのだが、沢を伝うのもここまでで、この先しばしで、周囲を完全に岩壁に囲まれた場所になった。その中央部にはチムニー形状のルートが見出せるのだが、ここの通過は一人ではリスクが大きい。目指す方向を完全に塞がれた状態で、進める方向は北か南しかなく、現地状況から見て登り易そうに見えた南側に足を進めてゆく。急峻地形でザレタ小岩に足を取られつつ、倒木を跨ぎながら上がって行く。小尾根に這い上がるが、なかなか樹木が繁茂しており、それを分けながら上がって行く。

1853高点のほんの東側で主尾根に乗り上げた。これまで歩いてきた尾根と、こことでは雲泥の差があり、非常に歩きやすい尾根であった。伐採跡からしてそこにある道形は杣道であるようであった。少し伝うと、空き瓶がマーキングとなり枝に引っ掛けられていた。破砕防止処理がされる以前のビンであり、30年とか40年とか経過しているビンのようであった。この先、少し倒木の箇所もあるが、下草も無く微細に左右に逃げながら高度を上げてゆく。途中岩のゴツゴツと並んだ場所もあり、その先で2170高点に乗り上げる。ここは展望の無い鬱蒼とした高みとなっていた。

2170高点からは少々密生した尾根となる。5分ほど足を進めると、やや大きな岩が目の前に現れるが特に問題なく尾根をそのまま辿って行く。やや尾根上は密生しており、東側に逃げつつ進むと、そんな場所にも一升瓶が転がっていた。足元は針葉樹の落ち葉が堆積し、ふかふかの場所も多い。倒木の殆どが苔むしていて綺麗な緑が目立つ。そんな中に微かに道形が続いていた。シラビソの林立する中、最後の緩やかな斜面を登り上げて行く。

丸山山頂には、MLQの絶縁テープとKUMOが待っていた。それから「伊那山仲間」の赤布が垂れ、同じ布のようだが落ちているものもあった。展望は殆ど無い状態で、木々の間からなんとか仙丈ヶ岳の頂が見えているくらいであった。三角点はそれほど苔むしてはおらず、充分判読できる状態で立っていた。点の東側には航空測量用の白い板があったが、ここが上から見られるのか。木の上の方にあったと思われるが、その支柱となる木は判らなかった。さて地図を見る。ここから小瀬戸山までは、今歩いてきたと同じほどの距離がある。行くしかないのだが右肺がチクチクと痛む。それから今の天気がどれくらい持ってくれるか。少々の不安要素を抱えたまま南進が始まる。

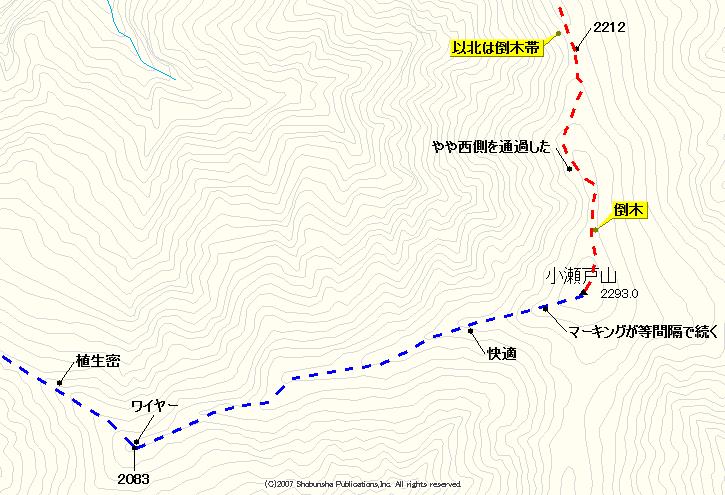

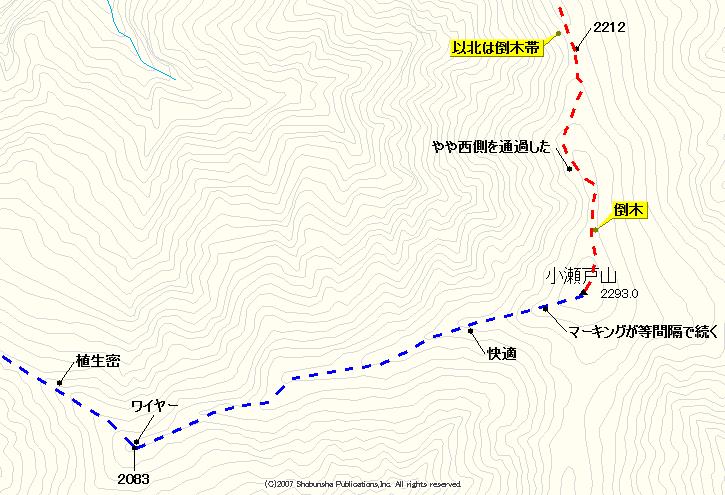

最初の下りは、広い斜面を適当に下ってゆく。殆どシラビソなのだが、その中に植生の無いエリアが点在し、そこに日が差し明るいオアシスのようであった。途中から再びシラビソが密生しだし、その中に踏み跡のような筋があり、それを伝う。するとその先でワイヤーの残置してある場所に出た。丸山を出発して15分ほど経過した場所であった。間違いなく林業作業がなされていた場所となるが、伐採された木はどのように下ろしたのだろうか。さび付いたワイヤーにこの場所での林業作業の苦労が見えるようであった。さてこの先で倒木がお出ましになった。殆どがコケが覆っているような倒木であり、倒れてからだいぶ年月が経っている様に見えた。そこを乗り越え、跨ぎしながら通過してゆく。それに加えシラビソが密生している場所もあり、なかなか難儀する。ただ冒頭に申したとおりに、今日はここの2座間を3時間宛がっている。そう思うと木々間の狭い樹林も少し広く見えたりした。これは気分的な部分もあるのだが、単純に同じ幅なら、スピードが遅いほど広く見えるのは当たり前である。平均台のように倒木の上でバランスを楽しむように進んだり、さながらフィールドアスレチック気分で進んでゆく。

2113高点からはこの稜線で初めて目指す先が見通す事が出来た。しかしその手前にシラビソの幼木帯があり、見るからに手強そうな場所に少し足踏み状態となる。でもよくよく考えるとここまでにも踏み跡があったのだから、獣もどこか通りやすい場所を通っているはずと探してみると、2113高点側の南側から入ってゆく踏み跡があり、幼木に潜り込むと、そのまま東側にトラバースしてゆくような幅で伝って行けた。ここはまともに尾根下ってしまうと酷いだろう。鞍部に降り立つと、ここに来て初めて見るピンクのマーキングが現れた。マーキングが繋がっているのは尾根に対して直角であり、南沢の方から谷を登り上げ、三峰川へ下って行っているマーキングであった。その頂点となる辺りには、丸山山頂にあったと同じ赤い布が縛られていた。さらに少し南側に目を移すと、昔の林野庁の看板も付けられていた。と言う事は3つほど予測が出来るのだが、この稜線に道があったと言う事。このコルを乗越す道があったという事。そして林業作業が頻繁にされていたと言う事。まーどれも間違っている可能性もあるのだが・・・。

コルからも倒木帯は容赦なかった。辛いアップダウンが繰り返されるのだが、その中で一つ心地よさを覚えた。苔むしている度合いが半端でなく、けっこうにフカフカしているのであった。あまり踏んではかわいそうなのだが、そこに足を置いた時の絨毯のような足に伝わってくる感触がたまらなかった。半ば嫌々越えていた部分が少し楽しさに転じていた。何事も視点や観点を変えると不思議なもんである。ゆっくりと緑の高級絨毯を選ぶように足を進めてゆく。そして倒木帯がおおよそ終わり、目の前に円錐形の山頂部が見えた。下草も無く緩やかな斜面。最後に用意された歩きやすいお膳立てとばかりに、そこが山頂と思って這い上がると、まだ先に高みが見える。残念ながらそこは2112高点(鞍部)の北側の、2240mピークであった。そう簡単には小瀬戸山には着かせてもらえなかった。まだまだ先は長い。

2112鞍部へ下って行くが、この鞍部手前辺りから倒木が無くなり歩きやすい尾根常態になった。濃い道形も見えるようになり、快適さが増す。これでもう少し展望があれば言う事はないのだが、ここまでの間で展望があったのが、丸山の南西側の一箇所くらいで、あとはまともな展望を得られる場所は無く通過して来ていた。よって展望写真は皆無であった。2112鞍部から登りに入ると、足許のコケの量が増し、再び倒木もやや増えだす。緩やかな尾根をラストランとばかりに登ってゆく。ここで思ったのだが、これまでの倒木帯において、急峻地形が少なかったのがこれ幸いであった。この倒木量で急峻であったら、流石に我が根性でもギブアップしていたかもしれない。

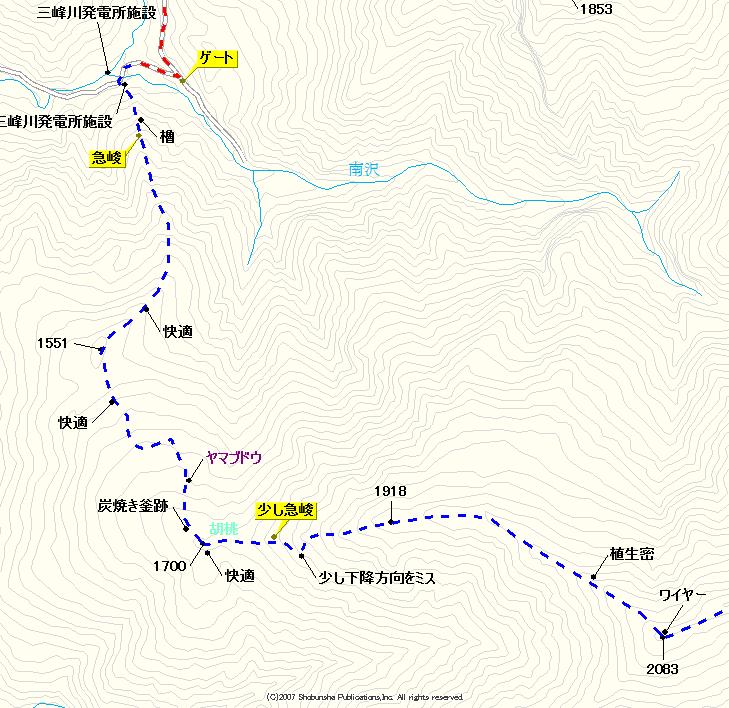

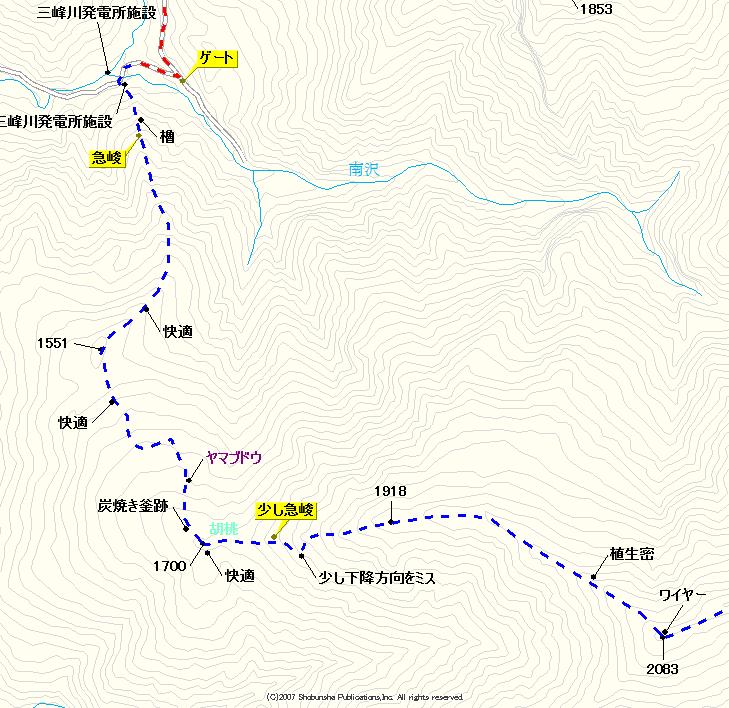

小瀬戸山の山頂大地に立つ。なかなか広い山頂で、最高点の場所を目で探しながらぐるぐるとしていた。するとダケカンバの木に30キロはあろうかと言う大きな虫ようが出来ているのが目に入り、その先にKUMOとMLQの絶縁テープが見えた。そしてその木から1mほど離れた場所にひっそりと埋まる三角点があった。その基石の脇には間違いなく三角点の設置後に育った木があり、点と木は10センチほどまでに近接していた。周辺に林立する木は細く360度の視界はあるのだが、その広さがなんとも落ち着かない場所であった。丸山からほぼ3時間。予定通りと言えば予定通りだが、流石に疲れ大休止。もう昼でもあり、朝食兼昼食となる。ここでの外気温は9度。体を冷やさぬようにすぐに雨具を着込みヤキソバパンをほうばる。そうしながらも次の下山路を探る。2113高点南東鞍部から南沢へ下っているマーキングがかなり気になっていた。辿ってみたいと思うのだが、それは一瞬で、全ては倒木の記憶がそんな思いをかき消してゆく。となると西尾根しか選択肢が無くなり、迷う事はなくなる。

大休止の後、下降に入る。すると新しい黄色い絶縁テープが、15m間隔ほどにこまめに付いていた。そして足許は、これまでに比べると明らかに明瞭な踏み跡になっていた。ルートがあるのかと思わせるほどのものであり、快適な尾根歩きとなった。山頂から15分ほど下ると、黄色い絶縁テープから青い荷紐に変わり、これまでと同じ間隔で下に続いていた。これほど道形が明瞭な中をこまめにマーキングされているのだが、よほど天気の悪い日に登行されたのか。小瀬戸山から丸山側には無かったので設置者は往復したと考えられるのだが、回収は・・・。そんな事を思いながら足を進めると目の前に赤い「林班」の標識が見えた。と言う事は昔からの林業関係者の杣道があったこととなる。なんとなく道形の濃さがこの標識から頷けた。

2083高点には、先ほどの予想を裏付けるように木にワイヤーが縛り付けられたまま残置してあり、そこに赤い絶縁テープが数個付けられていた。ここで進行方向が少し変わるのだが、マーキングがその方向を導いてくれていた。やや迷うくらいが楽しいのだが、少しばかりか面白みが欠け緊張感がなくなっている自分が居た。この先はやや密生した尾根となる。かき分けるほどではないが、小枝を払いながら進むような場所であった。相変わらずそんな中をマーキングは続く。途中から青い荷紐は赤色が色褪せ白くなった紐に変わった。間隔はほぼ一緒で下に降りて行っていた。尾根上は針葉樹が堆積しており、膝に優しい場所で、けっこうにハイスピードで降りて行っていた。

1918高点から下で、尾根上に昔の境界標柱を発見した。この先も木の標柱があったが、石で出来たものはこの一本しか目に入らなかった。次第に急峻になるが、そんな中に明らかな道幅があり、踵でグリップされるようにズリズリと下ってゆく。高度を下げて行くと周囲に獣の土坑跡が目立つようになる。斜面も緩やかになり、あからさまにそれが目に入るのだが、周囲を見渡すとクルミの木が多い。間違いなく獣はこれ狙いなのだろう。くるみは外皮を腐食させてから中身を食べるものであり、実が落ちて土の中で腐食したころが食べごろになるわけであり、土坑はそれを穿り返した行動であろうと思われた。時折「キーン」と甲高いシカの鳴き声がしていた。

1700高点に差し掛かると、非常に気持ちよい広い地形になる。どこを歩いてもいい場所であり、時折ある色づいた広葉樹を愛でながら歩いて行く。標高点を取っている場所には大木があり、それが良く目立つ。どんどん足を進めてゆくと、時折かなり古い炭焼き釜の跡が点在していた。昔の林業作業がされていた名残なのだが、往時からここは気持ちの良い場所であっただろう。適当に下ってゆくとヤマブドウが生っていた。ここに至るまでもヤマブドウの木は見ていたが、生っていたのはここだけであり、久しぶりに山の味を堪能。まだ甘みが乗っていないのだが、その酸っぱさが秋の味であり、この先の歩行への活力ともなった。なだらかな尾根を闊歩して行くと目の前に円錐形の顕著な峰が見える。これが1551高点となる。相変わらずなのだが、各所に一升瓶が割れた状態で転がっている。丸山側でもそうだったし、こちらの尾根でも目立っていた。踏み跡はこの高点の東側をトラバースしていたが、あえてピークを踏んで先に進む。尾根に従うように進路が北東に変わるのだが、非常に歩きやすい斜面が暫く続く。そして高度を落とすに連れだんだんと林業作業の山となってゆき、山腹の杣道と伐採痕が目立つようになってゆく。この付近になると、再びマーキングはブルーのものに変わっていた。

なだらかな地形が終わり、尾根は急峻に変わる。下を覗きこむように降りてゆくような場所であった。足許に注意しながら小さな尾根を下ってゆくと、急に目の前に人工物が現れた。標高は1250m付近。それはアングルとチャンネル構造であり、使われなくなって放置されたウインチの台のような物であった。少し下った場所にも同じような窪みがあったので、上の残置物との関連ある何かがあったように思えた。相変わらず急峻で、木に掴まりながらずり落ちないように下ってゆく。下の方に木々の間から三峰川発電所の青い屋根が見え、ホッとする。ただ最後の最後まで気を抜けない斜面で、尾根通しでは下まで降りきれず、最後は西側にトラバースするような踏み跡があり、少し九十九折をしながらザレた斜面を林道まで降り切った。

発電所前の白い欄干の橋を渡ろうかと思い進んで行くと。橋の手前の左岸余地に「丸山神社」と書かれた小さな鳥居があった。その小ささが微笑ましく、今日の登行の無事を感謝し一礼する。平地ではさほど信仰心が無いのだが、山での私は少しばかりか信心深いのだった。そして右岸に移り駐車スペースに戻った。雨もだいぶ強くなっていた。林道の落石地点が気になり、急いで着替えをして林道を降りて行った。不気味にもその場所には小さいながら落石が増えていた。

今回はMLQの辿ったルートをそのままトレースするような行脚であった。少しどこかでアクセントをつけようと探ったが、2座狙いだと、これが一番適当な周回ルートとなるだろう。丸山だけであったら、やはり南沢のルートが気になるところである。ただ、一番心配されるのは、三峰川林道から丸山谷に入ったところの大崩落である。三峰川発電所があるのでいつかは除去されるのであろうが、北側の岩盤はいつ落ちてもおかしくないように見えた。もしもう一度訪れるなら、発電所まで車を入れずに手前に置くだろう。山行中、崩落で帰れなくなるのではないかと終始気になっていた。山を歩く事に対しての危険回避も重要だが、車でのアプローチも充分注意せねばならない。全ては自己責任である。