土曜日は静岡まで出張が入り、予定していた上越国境への計画はまたもや延期となった。ビバークを含めた2日間の予定であり、どうしても土曜日からの入山でなければならかなったのだった。結局日曜日休みなのだが、この日は18時から会合があり、早々に戻らなければならなかった。この時点でロングコースは消えた。しかし前週もろくに歩いていない状況で、守りに入ると体が鈍ってしまう。そこで少し体力を使うであろう栂ノ頭とコシキノ頭を計画してみた。

この両山は、群馬の山のパイオニアである「群馬山岳移動通信」のO氏が情報を公開し、火が着いたように登られる様になったようだ。私も、掲載文面を読んでからずっと気になっていた場所である事に違いない。しかし途中は結構な藪漕ぎのようで、労力を費やす場所のようである。しかも達筆登山家氏も同行している中での苦労が書かれている。両猛者にかかっても厳しい場所となると、やはりホイソレと行ける場所には思えず、先延ばしにしていた感もあった。そんな中、中之条町のサイトを見ると、摩耶ノ滝の先にこともあろうに「こしき登山道」などと書かれていた(現在は既に改訂されている)。すぐに町役場に電話を入れると、“コシキノ頭への登山道とは違います”との回答であった。おそらくは昔の軌道を指しているのだろうが、新しく登山道が切られたのかと誤解してしまった。

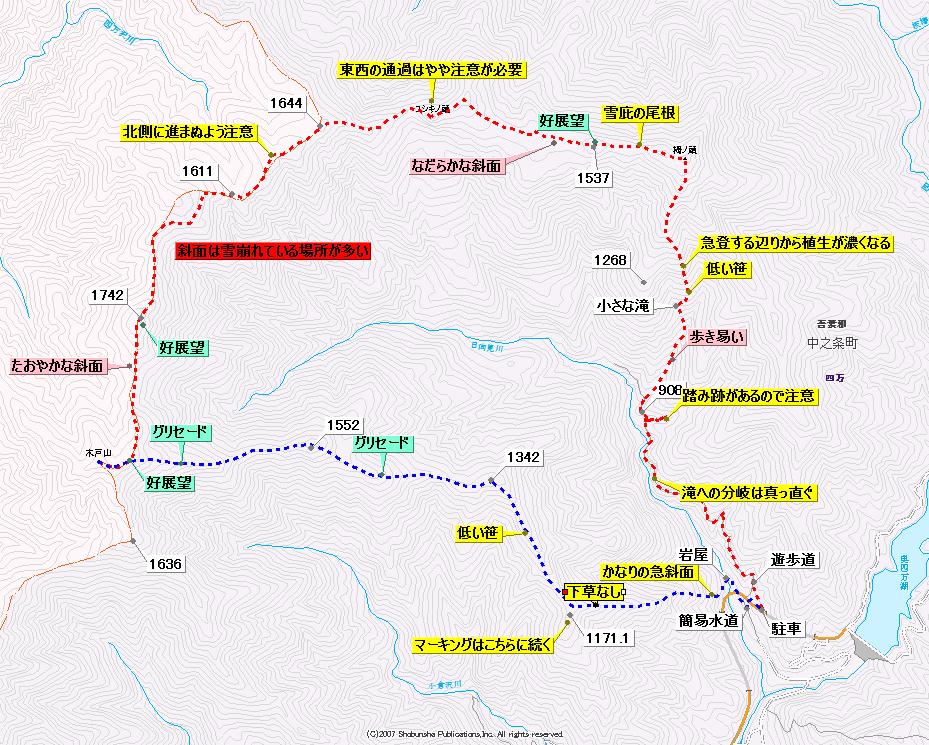

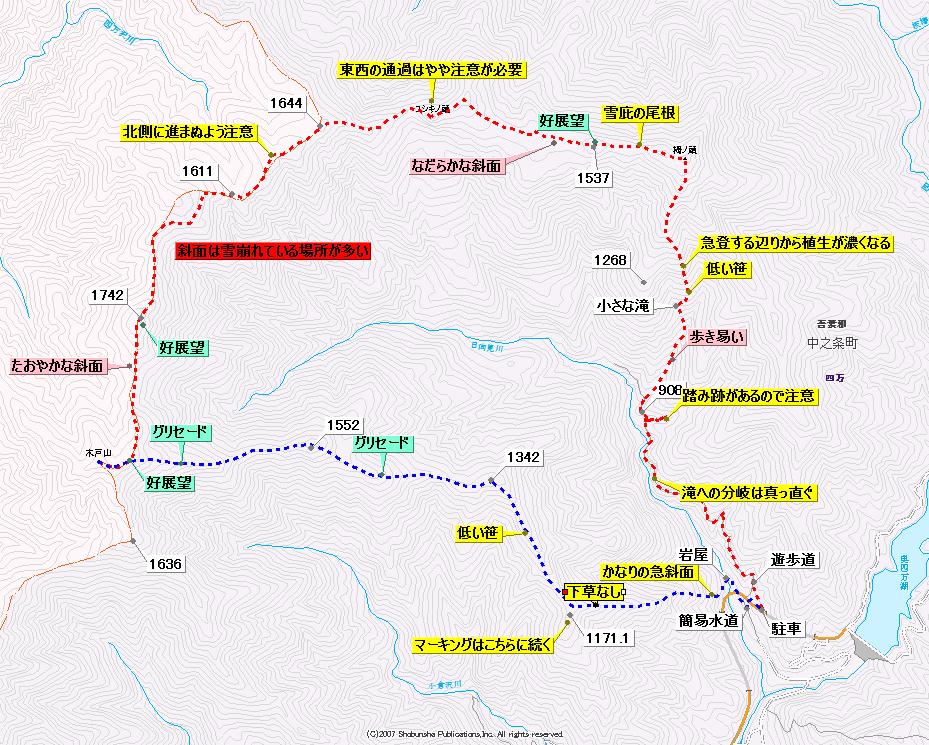

地形図を見ると顕著な尾根が日向見地区から北に上がっている。そしてなだらかな斜面がコシキノ頭の南側に広がっている。当初は栂ノ頭とコシキノ頭との2座のみの予定で、この尾根と斜面をつなげて時計回りで周回をしようと思っていた。最大の問題は雪に乗るまでのササ藪の状態であり、計画通りと言うよりはいつもながら臨機応変に現場で対応することとした。スキーを履きたいところであったが、どうにも最後まで藪漕ぎが気になり、今回はスノーシューの携行とした。

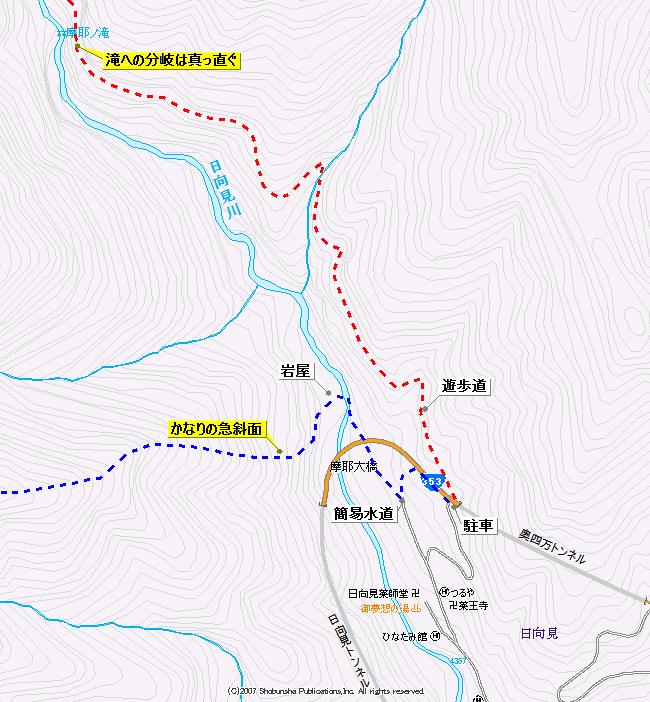

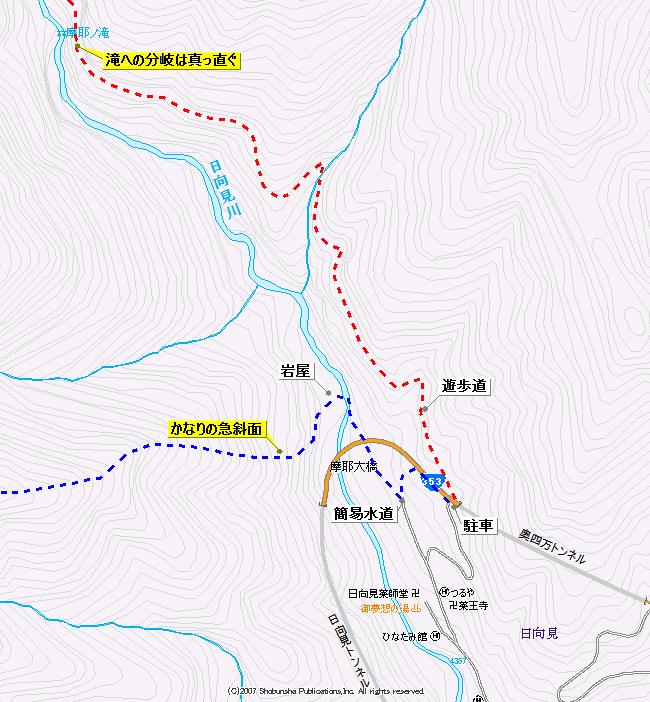

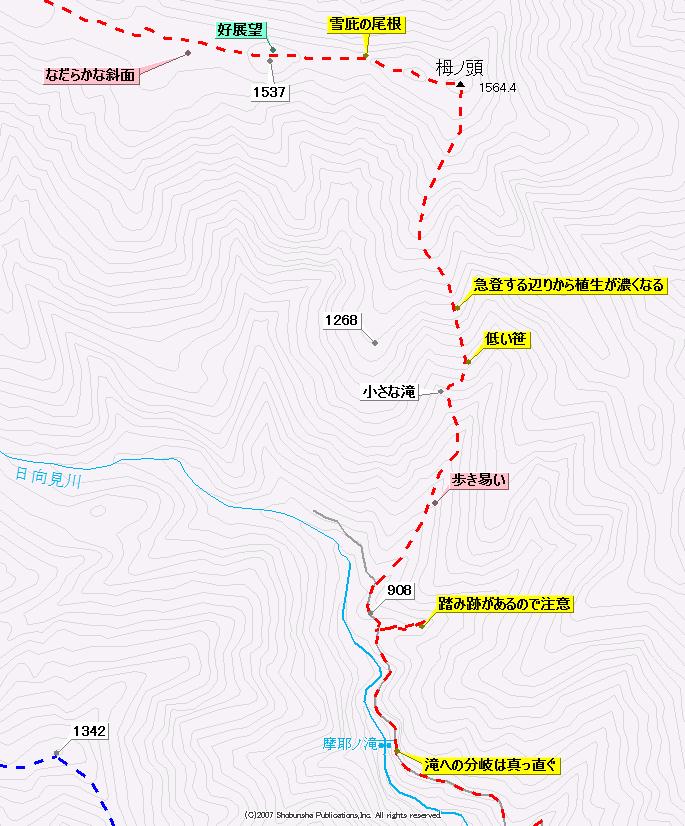

2:50摩耶ノ滝の遊歩道口である奥四万トンネル西側入口に到着する。駐車余地はトンネルの入口右側に1台。すぐに準備をしてヘッドライトでスタートする(3:02)。トンネル脇には、上の尾根に取り付いたのであろう踏み跡が見え、かなり気になる部分でもあった。摩耶ノ滝への道は、道標もしっかりして歩き易い道であった。数箇所危ない所もあるが昼間ならまず問題ないだろう。しかしこの道の現在は、役場に前記の登山道の話を聞いた時には、“公式には通れません”とのことであった。崩落の為と言うことなのだが、どれを指していたのか、現地の様子から崩落の場所が良く判らなかった。摩耶ノ滝へ下りこむ分岐箇所からは、滝の方へは降りずにそのまま直進してゆく。辺りが全く見えないので、ここらへんの判断は勘であった。左に滝があるのはその大きな音から良く判る。少し道幅が狭い所もあり、慎重に足を出してゆく。そして先ほどの分岐から7分ほど進むと、右側に大きな岩屋がある。辺りが暗いのでヘッドライトの光が奥まで入り、岩屋の大きさが良く判った。普通に覗き込んでいるようだが、半ばビビリながら覗き込んでいるのが本音である。

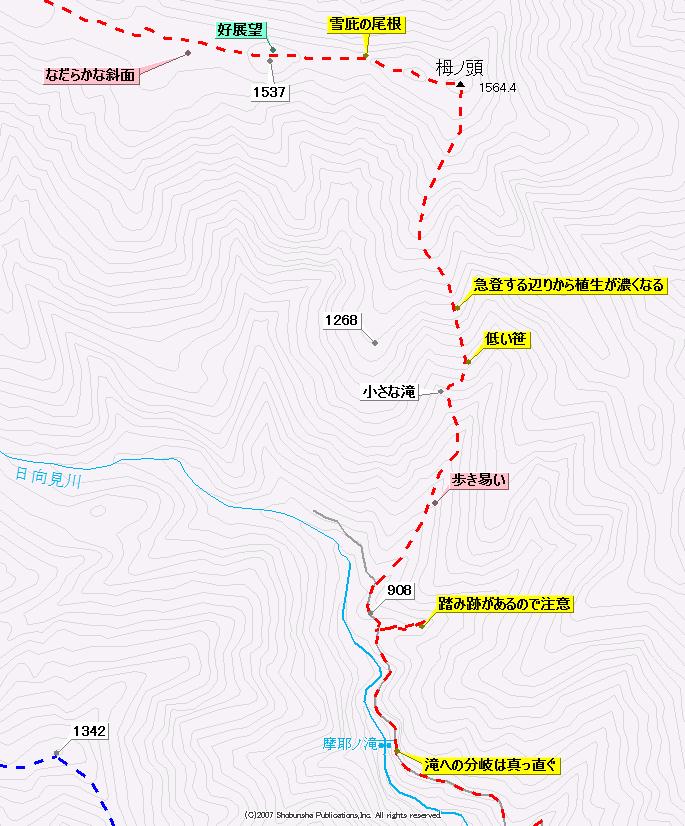

地形図上に908標高点があるが、その手前でやや太い沢がある。踏み跡が沢に沿うように左岸側に付いており、遡上するように伝ってしまった。しかしこれは釣師の道のようで、60mほど進んでからどうも進行方向がおかしいので再び先ほどの所まで戻ると、渡渉した先の斜面(少しガレ)に踏み跡があった。昼間なら良く見えたのだろうが、ここらへんは闇夜のリスクである。再び明瞭な道を伝うことになったのだが、次の谷でも同じようにしてしまい、地形図上の栂ノ頭の南に位置する一番太い谷に入り込んでしまった。ここでも途中で気がついたのだが、2度目の正直でもあり、沢伝いにこのまま突き上げてみることにした。沢とは言うものの、濡れるような場所でなく歩き易い場所であった。標高1000m付近で、本谷から出て右岸の斜面を上がって行く。当然のように枝沢がいくつもあり、適当に選んで詰めて行く。この時点で1268高点側の谷に入っていた。標高1150m付近で前方に滝のような音がして黒い岩壁が見えた。滝の冷気で付近が冷蔵庫のようになっているのか、ここだけ雪が残っていた。このままでは上に行けないので、先ほどの本谷との間にある東側の尾根に取り付く。かなりの急斜面であったが植生は薄くササは膝下くらいの場所であった。

尾根を行くと途中にアミノバイタルのゼリー飲料が落ちていた。既に飲み終えて空の物なのだが、同じ所を辿った人も居るようであった。いつになったらササ藪が出てくるのかと思って居たが、1200mほどでだんだんとお出ましになってきた。しかし助かったのはそれと同時に残雪も出てきた。当然のように雪を繋げるように拾ってゆく。この尾根は酷く漕ぐ部分は無く、雪に繋がらなくともそこそこ普通に歩けるような場所であった。雪が出だしたので繋がって歩けるかと思ったが、山頂近くなり1500m付近でも途切れている場所があった。どうも雪解けが早い斜面のようである。もしくは雪が付き難い斜面か。付近はブナが多く、そこには熊の爪痕も残る。1530mには二つの熊棚も見られた。

5:45栂ノ頭到着。まさかこんなに早くに到達できるとは思って居なかった。さして酷い藪も無く、当てずっぽうのルート選定が良かったのかも。三角点があるであろう場所には、木に縞模様の布が結わえてあり、その下に古く色あせた赤い絶縁テープが巻かれていた。木々の間から360度見渡せる。苗場方面、本白根方面、上州側と、白い頂や黒い頂がはっきりと判る。今日は曇り予報であるが、まずまずの展望であった。コシキノ頭側を見ると尾根上に白い雪が乗っていて、レッドカーペットならぬホワイトカーペットであった。トランシーバーを握ると、地元中之条の方が応答してくれた。西へ足を進める。

素晴らしく気持ちの良い稜線歩きであった。前日の雪が残ってはいたが、持ち上げたスノーシューは全く不要。軽快に足を出してゆく。雪庇が南に出来ているのでそれだけは注意しながら行く。それでも1回だけ腰まで落ちてしまった。1537標高点付近はなんとも広々した場所であり、スキー場で言えば初級者コースのような斜面が広がっていた。コシキノ頭手前の峰は直線的にトラバースしようと思ったが、斜面がきつく北側に登りあげてからピークを結ぶように進んで行った。直下からは少し急登で、ゆっくりとステップを刻みながら上がってゆく。ここも幸いにもアイゼン無しで登りきれた。

6:51コシキノ頭。やはりここは岩峰の上と言う感じで平坦な場所は無い。マーキングとして白い布、青いビニール紐、そして赤だったろう絶縁テープが巻かれていた。先ほど居た栂ノ頭も良く見える。南側を見下ろすと、往路に予定していたなだらかな斜面が見える。もしこの斜面を利用していたら、果たしてどうだったろうか。北側にはまだまだ豊富な雪を纏った上越国境の山々がある。腰を下ろしていつものヤキソバパンで朝食とした。当初予定はここでクリアー。しかし時間はまだ7時。どう遅く下っても2時間あれば下れるし、家に戻らねばならない時間を加味してもここからの下山では早すぎる。次に目に入るのは南西にある木戸山である。ここまでの稜線歩きがあまりにも気持ちがよく、もっと歩きたいとの思いもあった。躊躇する事無く行動を決めた。

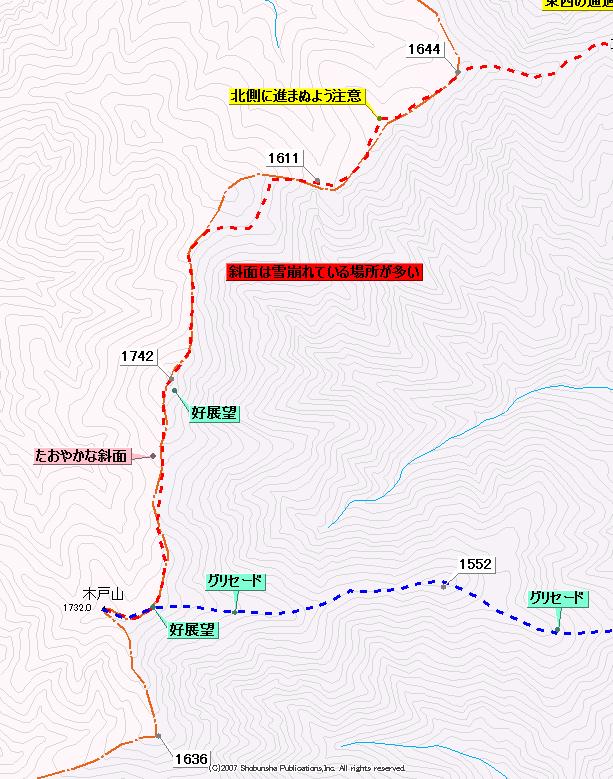

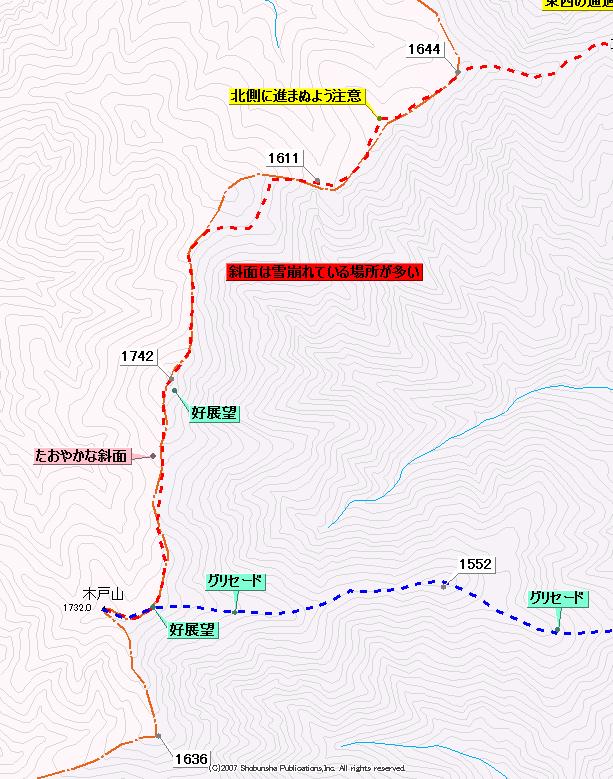

コシキノ頭の西側は少し注意せねばならない。崖ではないのだが、地形図通りの急斜面である。稜線上にはシャクナゲガあり、その稜線の南側に雪が堆積した谷部がある。そこを伝うと歩きやすいのだが、滑れば40mほど一気に行ってしまう。歩き辛いがここは堅実に稜線を伝う。鞍部まで降りてしまえばこの先には危険箇所は無い。すると雪面にトレースが現れた。かなり古いもので今年の早い時期のものと思われた。乗ってはみたが、壷足の中は柔らかい雪で、かえってそれに伝わらない方が歩き易かった。トレースは二人分あり、なぜか距離をあけて並行して歩いている場所もあった。と言うことは酷いラッセルではない時期だと読み取れる。とすると最近なのか・・・。色あせたピンク色のリボンも時折あり、トレースはそれを拾うように歩いていた。1644高点の西側の峰では、トレースの主は四万沢川の方へ膨らむように進んで行っていた。これを見るとどうも天気の悪い日に歩いていたようにも読み取れる。相変わらず歩き易い雪質で、軽快に足を進めてゆく。天気も幸いしてルート取りがしやすかった。

1611高点の先は、村町界線上は辿らずに東側をトラバースして行く。やや勾配があるのでここは雪の状況によってはトラバースはしない方が良いかもしれない。当初コシキノ頭側から木戸山側を見ていると、木戸山手前にある1742m高点の方が顕著な峰であり、これが木戸山だと思っていた。しかしここに登りあげてみると、まだ先にここより高い高みが待っていた。こちらから見ると、東西に二つのコブを持つ双耳峰であった。ここから先も素晴らしいバーンであり、日向見側へ滑り降りたくなるような場所であった。前衛峰と言える東の峰に上がるのだが、ここは樹木が無く、素晴らしい展望であった。休憩するなら木戸山山頂よりこちら側をお勧めしたい。

9:28木戸山到着。先ほどの前衛峰に比べると樹木があり展望が良くない。さほど悪い展望ではないのだが、良い場所と比べてしまうとどうしてもそう判断してしまう。今日は3座踏んだのだが、ここもそうだが一つも山名板を目にしていない。達筆やG標があるはずであり、期待していたのだが、全ては雪の下と言うことだろう。その代わりと言ってはおかしいが、ここにはダケカンバに大きな刃物痕が入れられていた。途中には無かったので、刃を入れた方は別ルートを辿って来た方なのだろう。さて次だが、この先の相ノ倉山まで行けそうな雰囲気だが、あまり欲張ってもいいことは無い。この先行くとなると、楽しい部分から疲労による辛い時間帯に入る。下ったら温泉にも入りたいし、会合にも遅れられない。今日はここまでとし下山路を探す。東側に派生する尾根が一番目ぼしいのだが、派生する尾根へのルート取りは判断に迷う。笹の状況で現地で判断することとし、下って行くことにした。

前衛峰からは至極素晴らしいバーンであった。スキーだったらと後悔しても遅いのだが、無いもの強請りである。出来るのはグリセードなのだが、結構にいい感じに滑り降りられた。この尾根には稜線上で見られたピンクのリボンが続いていた。一応それを伝うように進むことにした。南側を見ると3月初旬に上がった高田山が見える。登山道上に白く雪が残り、歩いた尾根が良く判った。1552高点には軽く登り上げ、当初はここから日向見川の方へ降りてしまおうと思っていたが、リボンが1342側に続いており、それを追う。途中から1342高点までは尾根上の雪はかなりそぎ落とされ、時折雪が途切れ笹を踏む。そう、この辺りは雪により笹が谷側へ寝ているのである。無積雪期の登りの場合は、少々辛い場所であろう。

1342高点からも北東に派生する尾根を下り、麻耶ノ滝の上流へ降りようかと思ったのだが、ここでも意に反してリボンは1171.1三角点峰に向かっていた。北東側に降りようと思ったのは、長い尾根歩きをするより早々に旧軌道上に乗ってしまった方が楽だろうと言う考えからだった。1200m付近から雪が消えるのだが、笹の少ないとても歩き易い場所であり全くの想定外であった。付近はイノシシが多いのか土坑の跡と糞が散在していた。獣なのか人間なのか、薄っすらと踏み跡さえある。そして1171.1三角点峰からは駐車してある奥四万トンネルに向けて東側に下って行く。この尾根にはマーキングは無く、ピンクのリボンは885.6三角点峰へ続いていた。おそらく湯薬師トンネル辺りが入下山口なのであろう。私の下ったルートは樹木こそあるが、足許は無毛の尾根であった。900m付近からは落ち葉の堆積した滑りやすい場所となり、下に摩耶大橋が見えてくると、かなり厳しい斜面になった。ここは摩耶大橋を狙って降りたのだが、少し北側のバラ岩ノ滝寄りに下った方が無難のようであった。なかなか日向見側へ降りられる場所が無く、少し上流側へずれてゆくと、杉林の中に一本の踏み跡が下に降りていた。

川の右岸に降り立つと、その少し上流には大きな岩屋があった。この岩屋もかなり大きい。付近には大岩がゴロゴロとしており、名勝にしても良い様な周辺の雰囲気であった。この右岸には道が付いていて、対岸に渡るには導水管を伴った橋があり、それを利用する。ここは摩耶大橋の真下になり、道を伝ってゆくと杉の植林地を経て中之条町の簡易水道施設の前へ出た。上に行けば本道があるのは判るのだが、どこを伝えばよいか判らず、適当にフェンスに沿うように西側に巻き込んで行くと、再び杉林の中を通過し、摩耶大橋の東側の袂に出た。ここは国道353上には道標が無いのだが、階段が切られ、その下には「摩耶ノ滝1.2キロ」の道標もあった。昔の川沿いの道ということだろう。国道に出て100m

ほど東に進むと駐車してある奥四万トンネルに到着。無事周回を終える。

かなり構えていただけに、意外や楽に踏めた印象であった。尾根や斜面の選び方で大分様子が違うと言う事だろう。おそらくではあるが、栂ノ頭から日向見地区に伸びる主尾根を辿ればもっと楽だったかもしれない。しかし遊歩道で距離を稼げるので日向見川沿いのルートは捨てきれない。何せネックは笹の藪漕ぎであるから、それを今回は最小限に避けられたので狙いやすいルート取りと言えるであろう。それにしても気持ちの良い稜線であった。樹林帯が少ないので常に視線の先には大展望がある。高度感もあり、過不足ない自然のお膳立てであった。

ふと自分の軌跡を見てみると、なんとなく群馬県の鶴舞う形に見えているのは私だけだろうか。