連休前半は西の方で遊んだので、後半は東の方へ向かう事にした。この山は高山植物で有名で、その有名さゆえに無積雪期は混雑する。少し静かな時期に登ってしまおうと、山開きを一週間後に控えたこの時期に計画してみた。しかし情報を収集すると、今月7日まではいわかがみ平までの樹海ラインは通行規制があり、17時から翌朝の9時までの夜間通行止めとなっていた。こうなるとあまり早くに到着しても歩き出せる時間は決まっており、のんびりと現地に向かう事にした。

本来は東北道経由で行けば早いのだが、ゴールデンウィーク後半突入でもあり、東北道下りは渋滞がある。少し遠回りになるが、関越道を北上し7号線を遡ることにした。前日に鳴子温泉にでも入って、当日のんびり現地入りをしようと思っていたが、途中新潟で遊びすぎて新庄手前の「道の駅 とざわ」が塒となった。途中で大きな紅ズワイを買ったら夕暮れとともに食べたくて我慢がならなくなったのだった。行動欲より食欲なのである。現地まで134キロを残して、ビールをあおりながらカニに舌鼓。

翌朝6時から車を走らせ、樹海ラインには8時頃入ったのだが、二つあったゲートは全て開いていた。公式発表の開門時間はあと1時間後であり、様子がおかしい。凍結対策として夜間封鎖しているようなのだが、もうこの時期に凍結もないだろうから、臨機応変対応していたのかもしれない。こんなん事なら深夜のうちにいわかがみ平に到着する計画しすれば、ご来光が楽しめたり、登山後の予定に余裕ができたのに・・・。あっけなくいわかがみ平に着いてしまい、入門時間を気にしていた事が無意味に思えてしまった。

しかし現地いわかがみ平は、残雪に覆われ素晴らしい景色になっていた。今ほど抱いていた不満も一瞬にしてその景色が消し去ってくれた。駐車場にはまだ車はまばらで、何パーティーかはスタートして行っていた。中にはスキーを担いで行く姿もあった。すぐに後を追う。

残雪はしっかり締まり非常に歩きやすい。このまま残雪を踏みながらと思ったが、登山道の多くは雪が解け路面が出ているところが多かった。中央コースはコンクリートが敷かれ歩きやすいのだが、あまりに人工的なので、やはり雪に覆われていた方が自然な感じがする。少し登ったところから栗駒山の白い斜面が見えるようになる。雪形を見ながら、どこかに馬の形を探すのだが、こちらからの角度だといまひとつ馬体が確認できなかった。

かなりペースが速いなーと見ていた先を行く人が、どんどん遅くなり、一人二人、三人四人と後ろになって行く。日差しが強く半そでで歩いてきたのだが、分岐点あたりまで来ると急に風が強くなり、季節が変わったようであった。この先はべったりと雪が乗り、山頂まで続いていた。スキーを持った人は、この分岐まではシール歩行出来るところは少なく、担ぎあげねばならない。スキーヤーの多くは、新湯沢を詰めるルートで登っている人が多かった。

雪の上にはステップが刻まれ、そこを辿るように登って行く。山頂までと何とか半そでで我慢してきたが、さすがに寒すぎてフリースと雨具を着込む。体が冷え切ってしまったためか、それでも寒かった。風が強すぎて同行者との会話もままならない。北側のくぼ地に一時避難するが、見るとそこはキジ場で視覚にそれが先に入り、そのあと臭気として漂ってきた。出物腫れもの所構わずとは言うものの、場所を選んでほしい。

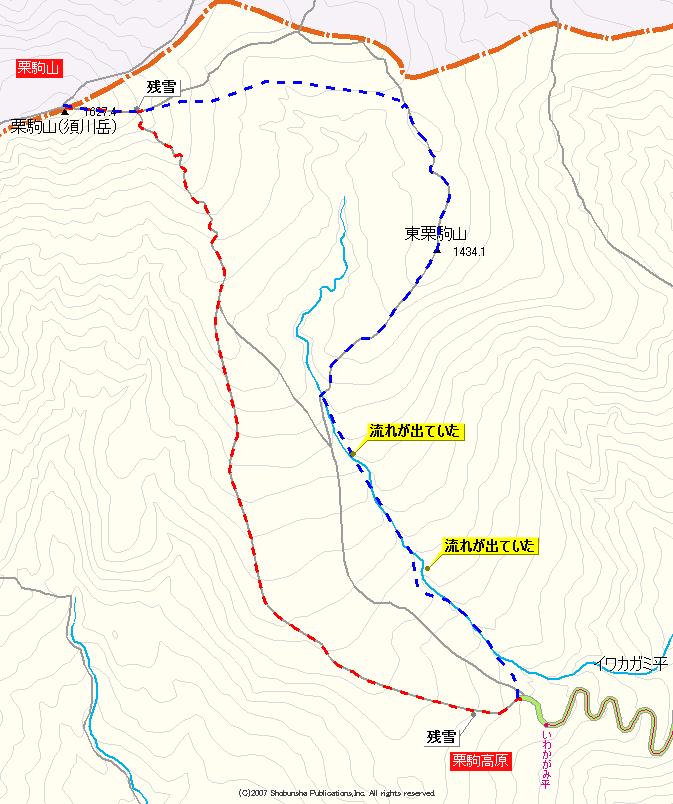

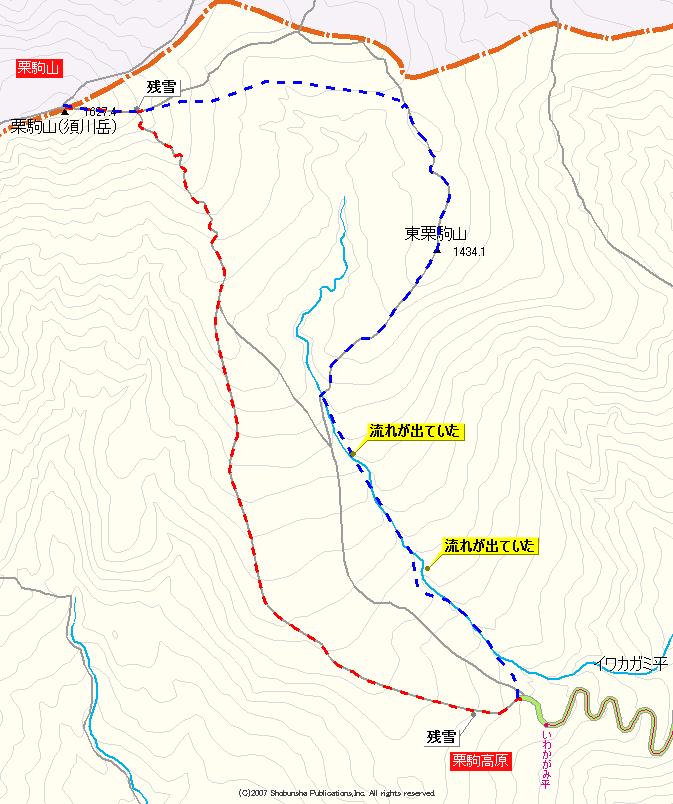

下山は東栗駒山を経由して降りることにした。無積雪期なら登りに利用されるルートであるが、この時期は雪で谷が埋まり下りに使っても楽しいだろうと考えた。栗駒山からの広大な東斜面をグリゼードをしながら滑って行く。あまり雪慣れしていない同行者も、この斜度なら楽しみながら下って行ける。スキーを持っている人はたくさん見たのだが、まだ滑っている姿はどこにもなかった。

東栗駒山側の稜線に行くと、こちらから登る人もかなりいる。来週の開山を控えた下見のような方も見られた。起伏の少ないたおやかな稜線を行くと、そこにちょこんと東栗駒山の標識があるケルンがあった。標識がなければ素通りしてしまいそうなところであった。岩に腰掛け栗駒山を仰ぎ見る。こちらは不思議と風はなく、のんびりと日向ぼっこといった感じであった。200mほどの標高差でこうも違うものなのか。栗駒山の斜面に蟻のように登っている登山者が見える。そして寒い山頂に、すぐさま下ってきているのが見て取れた。

さて下山。新湯沢までの道はほとんど登山道が出ており、新湯沢に入ると豊富な雪に埋め尽くされていた。スキーヤーの中にはラブラドルを連れた方もおられ、雪の上を人間以上にはしゃぎまわっていた。沢は途中で流れが出ていたが、さほど問題になるほどでなく、通過できる。2回目の流れの出ている場所は、大きく西側を巻いた。ここだけ冷気が溜まっているのか、付近との温度差からかこの谷のみガスっているようであった。

レストハウスに到着すると、付近に漂う料理の匂いに食欲が反応する。匂いはするものの、バルコニーの所には料理長らしき人が居てこちらを見下ろしていた。まだお昼前、さほど忙しくないようだ。食欲を我慢して駐車場に戻ると、そこはもう所狭しと車が置かれ、さすがゴールデンウィークといった様相であった。