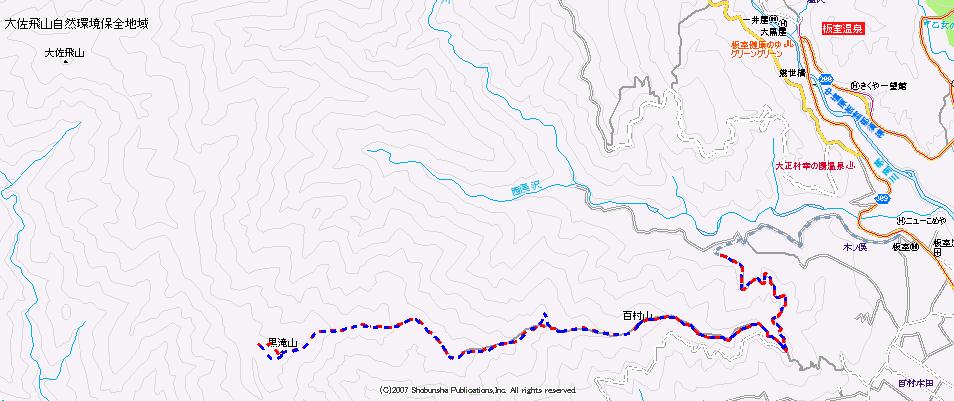

大佐飛山が気になっていた。塩那林道から狙おうか下から上がろうか。その前に男鹿岳も未踏なので、これと抱き合わせとなると上からになり、幕営装備に加え一回での行程が長くなる。どうせ二日掛かるなら、別々に二つに切り分けして計画すればいいわけで、そうすれば男鹿岳の計画もかなり楽なものに変わる。

自然の悪戯か、週末になると天気が下降線になる。今回も再び冬型の気圧配置になり、日本列島を縦縞が覆いつつあった。現地の雪の状態も判らない中、行ける所までとして出向く事にした。

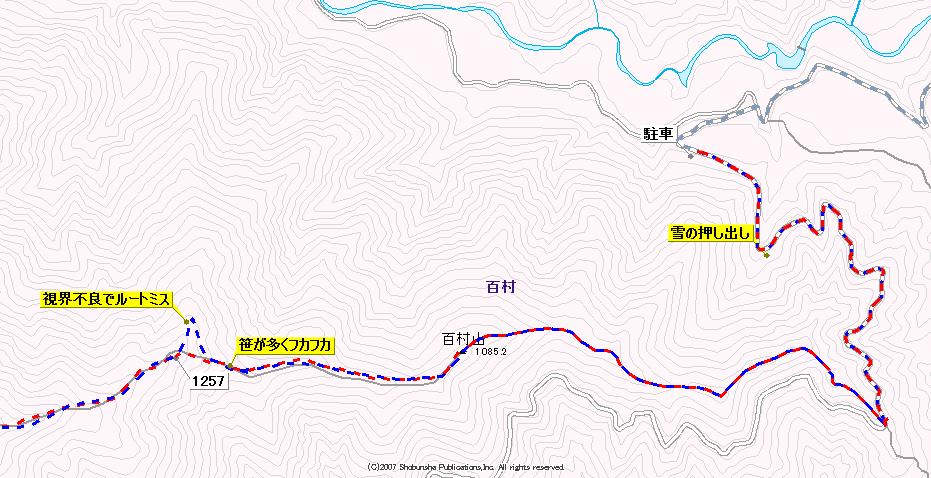

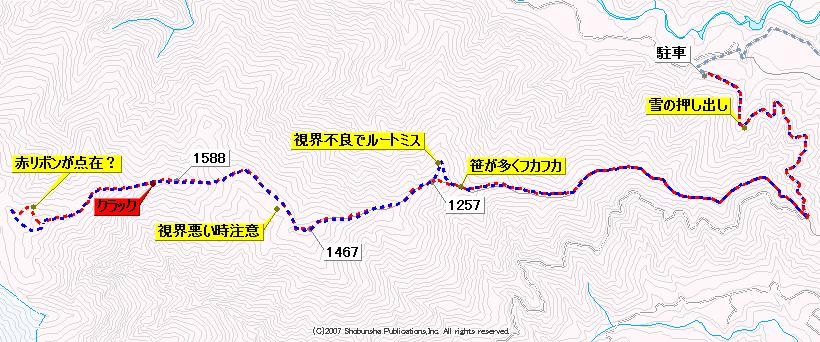

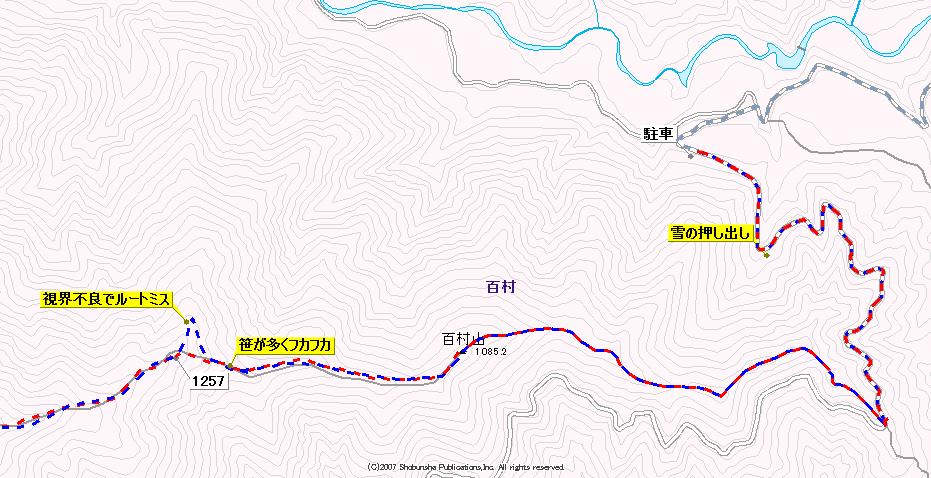

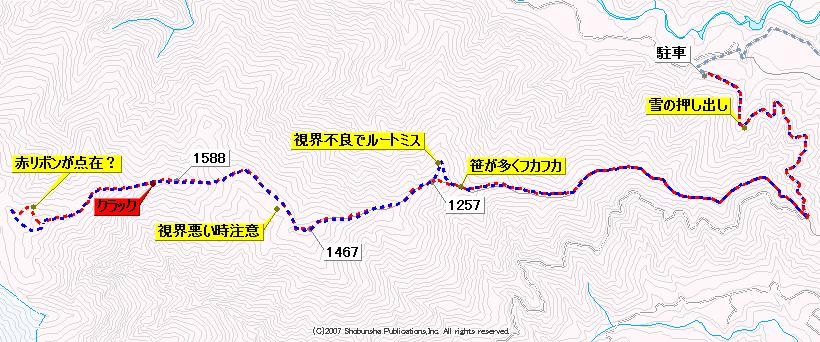

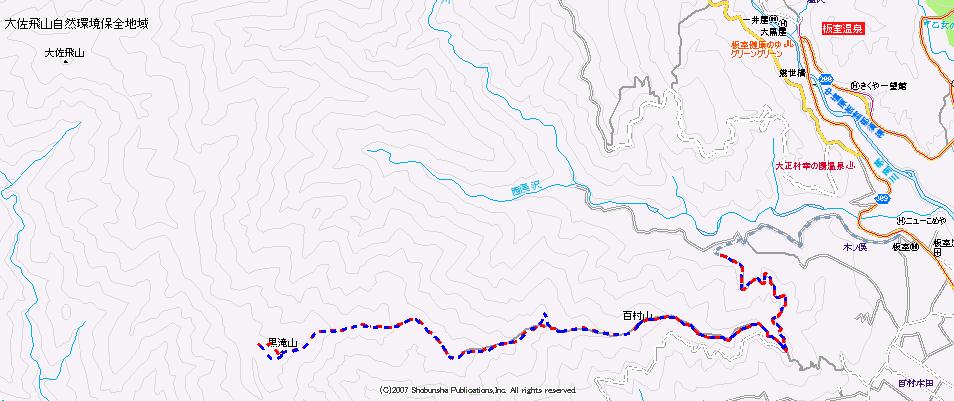

久しぶりに日光方面に向かう。122号を経由して大間々から日光に抜ける。そして今市から矢板へ抜け、東北道に沿うように30号で北上して行く。月明かりがあり山影が良く見える。ただ上の方は雪のようで霞んでいた。百村山の登山口へのアプローチは、方向的には大巻川側を経由した方が近いのだが、林道自体の距離だけ考えると木俣川側の方が近い。板室のニューこめや前から林道を行く。雪が乗った林道には轍は有るのだが、少し気を抜くとすぐに明後日の方向に進みたがる。ここを通った他の方も同じ様子で、山手側や谷側に枝のようなタイヤ痕がいくつも残っていた。ニューこめやから2キロ進んだ所から左に林道が分岐し、ここが「林道木の俣線」の始点のようであった。分岐箇所から870m進んだ谷のところで、大きな雪の押し出しがあり通行不能になった。ここで駐車も出来たのだが、デブリが出やすい場所と、少し戻って15番鉄塔と16番鉄塔を結ぶ送電線の下あたりで駐車をした(分岐から400m地点)。

準備をしてスキーを履いてスタートとした。WEB上では、あまりスキーの記録が出ていない。皆無ではないようだが、滑り降りられる場所が無いのが一番の部分であろう。そこであえてスキーを選んでみた。林道はほとんどが雪に繋がって歩けるのだが、一部アスファルトが顔を出している所もあった。途中山手側に緑に塗られた鉄の階段があり、登山口かと思ったのだが、地形図と位置が違うので先に進む。場所的にはこの階段から取り付いて尾根を行っても悪くは無いようであった。

歩き出しから45分が経過した。丁度2キロを歩き黒滝山への林道登山口に到着した。そこには光徳寺からの壷足トレースもあり、百村山へと登って行っていた。計画の段階では、この先1.6キロ地点にある「ぐらぐら梯子」から取付こうと思っていたが、この雪の状態では、ここから上がるのが正解だろう。タイガーロープを掴んで斜面を駆け上がり、杉の樹林の中を行く。

九十九折を登ると尾根に乗った格好になり、雪庇の張り出した尾根を西進してゆく。雪の乗った尾根は波状に起伏しており、かなり疲れる。下を向いてもくもくと歩いていたら目の前に人工物が現れた。送電線の鉄塔であった。これが17号鉄塔なのか。この先で尾根上に淫らにワイヤーが渡して有る場所があり、オレンジ色の滑車も付いていた。壷足トレースはそのワイヤーを跨ぐように進んでいたが、私は伝えず、南側を潜る様にして通過。いつしかたおやかな広い尾根になると、そこの頂上付近にカタクリの群生地保護を示す看板がまとめられていた。そして一段下がった南側に百村山を示す標識が付けられていた。ここまでで歩き出しから2時間、この時点で既に計画に暗雲が・・・。そして先人のトレースはここまでであった。

百村山から先は、マーキングとして、木に打ち付けられたアルミ缶が目立つ。たおやかな尾根の後に、笹の繁茂したやや急峻が待っていた。ここは雪がフカフカでシールを利かせて登るというよりは、がむしゃらに笹を掴みながらラッセルしてゆくような場所であった。なかなか進度が上がらず、我ながらいらいらする。1257高点に登り上げた時は、気分的にはもう十分歩いた雰囲気になっていた。現実にはまだ全行程の4分の1ほどしか進めていないのであった。ここの山頂には「三石山」と書かれた山部さんの3D標識が掛かっていた。休憩を入れず先を急ぐ。

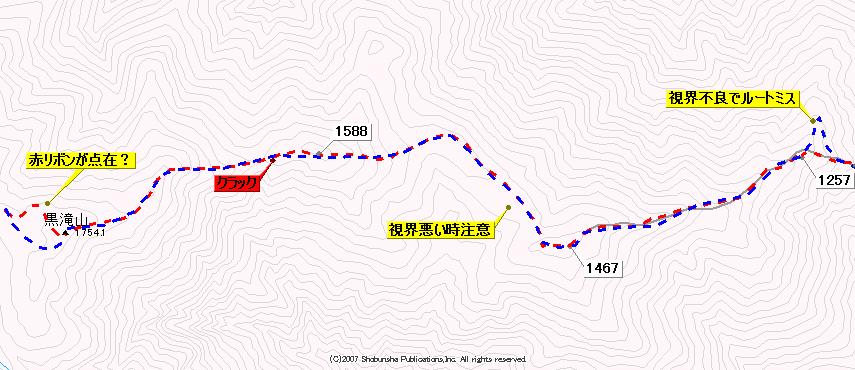

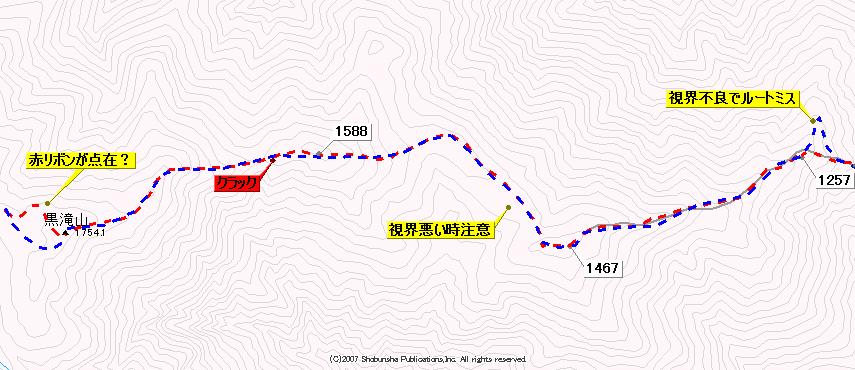

アップダウンを繰り返し、帰りもシールは剥がせないと判断する。我慢してスキーを履いていたものの、どうしても登れない場所は、板を両手に持ってラッセルしながら上がってゆく。1467高点に着くが、1257高点からほぼ1時間。先ほどの百村山と1257高点間もほぼ1時間。これをこの先の予定に当てはめてゆくと、黒滝山まであと2時間掛かる。さらには今日は早めの行動をしないと天気が崩れる。この進度の遅さの中で、進退をどこかで判断せねばならなかったが、黒滝山ぐらい踏んでおかないと不甲斐ない山行に終わってしまいそうで、まだまだモチベーションは保ったまま先を目指した。

1467高点の先は、進路が途中から北西に変わるが、マーキングがそれを示しており不安箇所は無かった。ただ方向が変わってからが広い地形になり、ガスが出た場合はやや危険に感じた。マーキングが見えなかったので、夏道とは離れて歩いていたようである。時折、青空を覗かせてはいるが、遠く先の方を見ると雪雲が見えていた。

1588高点。ここには2.5mほどの高さの場所に「山藤山」と書かれた3D標識がかかっていた。どれほど雪の多い時に付けたのか、今年も少ないとは思わないのだが、その設置高さに、直下で見上げるには首が疲れるほどであった。この先は大きく雪庇の張り出した尾根になる。一番硬い所を狙いながら行くのだが、気がついた時は雪の中に居た。一瞬の出来事であり、現実を把握するのに2秒ほどかかった。そして足許がどんどん崩れてゆく恐怖感が次にやってきた。スキーを履いていたから中で停まったが、履いていなかったら、ストンとクラックの下まで行っていただろう。足で踏ん張りたい所だが、踏ん張ると崩れてゆく。ストックで雪面を抑えるように腕力で這い上がる。運よく這い上がれたが、悪い方向に転べば、落ちたまま雪の中に閉ざされていたかもしれない。このあとは、今まで以上に雪庇の状態に注意しながら歩いてゆく。高度が上がる毎に雪が締まってくると思っていたのだが、ここは全くそんなことは無かった。反対に上に行くほど苦労をさせられると言った感じだった。途中でシールトラブル。今日は貼り流しの物を使用していたのだが、片足が全てはがれてしまった。こうなると再び張る事は出来ず、予備の両端フックタイプの物を使う。これはスキー板全てが隠れるように作った為に、格段に登はん力が増した。最初から使っていれば良かった様な・・・。

山頂と思った所は1750付近で、もうひとがんばり。スタートから6時間10分もかかり黒滝山に到達した。少しくぼんだ所から三角点も顔を出しており、その周囲を沢山の標識が取り囲んでいた。“おかしい3D標識が無い”と思っていたら、裏を向いている標識があり、裏返したらそれであった。地図を眺め大佐飛山までの道程を確認する。標高差は150mほどで大したことは無いが、そこをいくつものアップダウンを経ながら進んで行く。距離間速度はここまでと同じであろうから、あと3時間半ほどはかかるであろうと思われた。あとは天気の崩れである。まだ風が出てきていないが、出だしたら悪化のサイン。とりあえず、悩むより向かってみることにした。

大佐飛山へ行くのには黒滝山から少し西に進んでから北西に向かう尾根が有るのだが、なぜか北に向かってピンクのリボンが降りていた。少し伝ってみるがどんどん降りて行っており、途中で修正して西に進み主尾根に乗る。何のリボンだったのか、あれを伝って間違えてしまう人は居ないのか・・・。もしや間違えでなく、ちゃんとしたトラバースルートとなっているのかもしれない。主尾根上もフカフカのままであった。次の1775高点を目の前にして、1730mの北側突端で保っていたモチベーションがプツッと切れた。雪の状態の悪さと、正面からやや強い風が吹いてきたのだった。

黒滝山に戻り昼食とした。10分くらい経過するとするとみるみる天気が悪化し、いきなりの暴風雪になった。このいきなりさは犯罪に近く、折角のヤキソバパンが、みるみる真っ白になった。テルモスから出したお湯も、すぐに白湯となる。長居は無用、すぐさま下る事にした。

シールを剥がしたいところであるが、登り返しの多さからそれは出来ない。滑りに支障は有るがつけたまま滑り降りて行く。今日は短い板なので、ヒール滑りでブレーキを掛けながら滑る事が出来る。滑っている時は勢いがついているので耐えられるのだが、水平尾根を歩いている時は風に体を持って行かれ、2度3度転倒した。恐らく30m以上は吹いていたと思われる(24日のニュースでは平地で30mだったそうだ)。さらに雷という悪条件もプラスされた。視界はほとんど無くなり、トレールも雪にかき消され、進行方向が判らない分岐箇所が出てきた。視覚で判断できない時は勘で動くのだが、1257高点は北側の尾根に入り込んでしまい、100mほど下ってから辺りの様子に見覚えが無く間違いが判った。トラバースするようにルートを修正し、往路に戻る。

百村山まで戻る。相も変わらず暴風雪である。幸いにも雷だけはなんとか収まってくれた。黒滝山まで歩いた体験から、ここにも山部3D標識があるはずである。しかし、いくら探しても視界に入ってこない。どこかに痕跡があるだろうと付近の木を見てみると、カタクリ群生地側のダケカンバの木に、黒いビニル被覆のバン線を発見した。これは黒滝山に付いていたものと同種であり、恐らく標識は落ちて雪の下になっていると推察出来た。ここまで来ればあと少しと思いたいのだが、まだまだアップダウンは多い。林道まで1.7キロあり、気を緩めるにはまだ早い。滑り続けて疲れてきた太ももに渇を入れながら降りて行く。

林道に降り立ち小休止。流石に今日ここに入ってきた人は他には居ないようである。よく見ると入口標識の裏(どちらが表か裏か判らぬが)に「天野仙人 小屋跡」とある。ルート上のどこかに小屋があったことを示しているのか・・・。林道はシールを外して下りて行く。なだらかでほとんど滑らないのだが、自分のトレールをなぞるように板を滑らせて行く。林道は尾根より北側になる為に陰にはならず、風は稜線と同じほどに吹いている。その風が林道脇斜面の土を巻き上げ、石つぶてのように飛んでくる。雪に土が混ざり、それが目に入りゴロゴロするほどであった。

車に戻ると、もう16時近かった。今回の暴風雪を体験してしまうと、黒滝山までで引き返して正解であった。もし大佐飛山まで狙うなら、雪が締まった頃出向くのが良いだろう。一番良いのは黒滝山まで夏道が辿れ、その先で雪に繋がって行ければベストとなる。登頂している人の多くは、4月5月の残雪期なので、そこを狙っているのであろう。あと尾根の起伏状態から、スキー装備でなければもう少し進めたのかしれないが、私の脚力もここまでと言う事で・・・。結局、大佐飛山を残してしまったのだが、次回は上から狙うとするか、再度下から狙うか。なぜかこれまで以上に楽しみが増したようでワクワクする。簡単に踏ませてくれない山ほど、そんな風に思えるのかもしれない。