世の中は3連休、そして天気予報は好天。これで山に人が行かないはずが無い。そんな中で静かな場所を探すのだが、ある程度高くないと暑いし、そこらへんの兼ね合いを考えると行き先探しも一苦労であった。これを金曜日の数時間で決めねばならないので尚更である。ちなみに私は土日の2連休で、月曜日は出勤日となっていた。

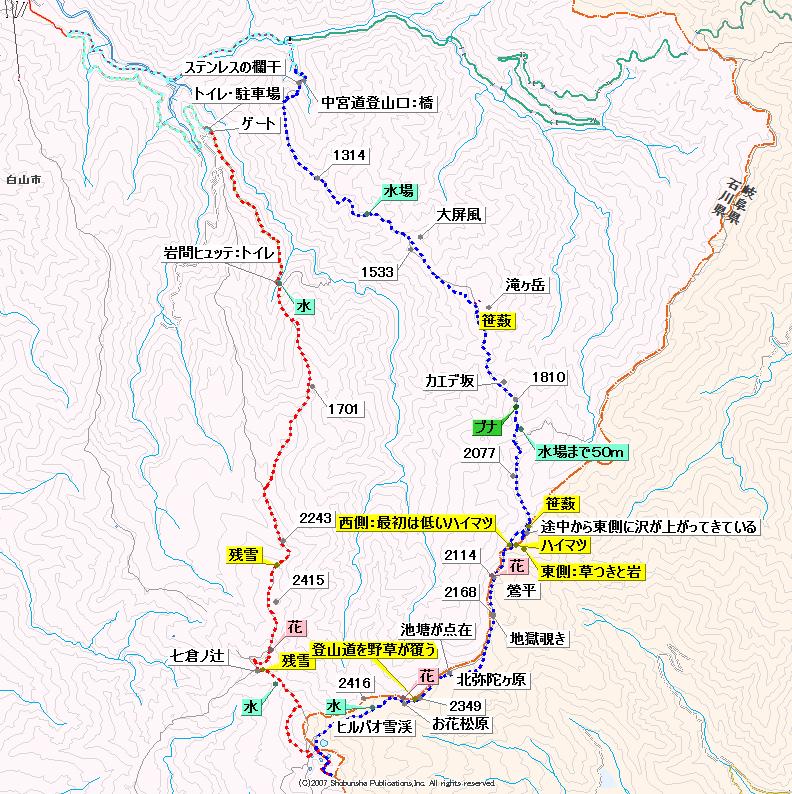

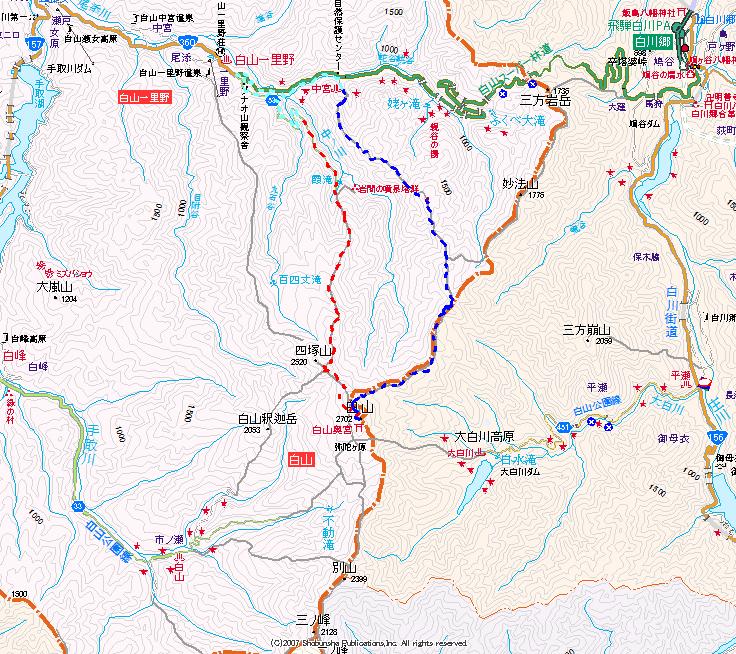

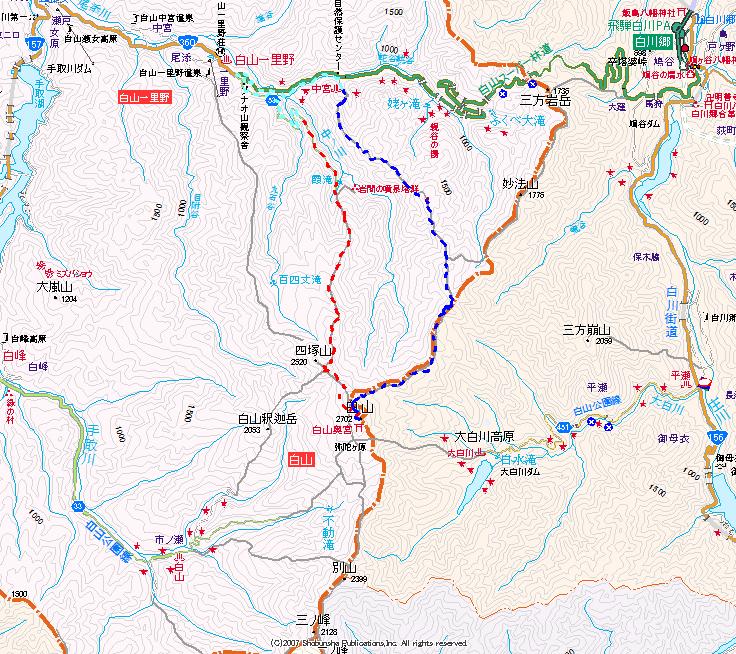

いつものように北ア、中ア、南アと目を向けるが、いまひとつ気が乗らない。そんな中、ふと白山の北側に登り残しがあることを思い出し地図を眺める。白山の登山道はもう殆どを歩いているのだが、北側のみ数本未踏のルートがある。ただ単に長いからと言う理由で歩いていなかったのだが、その長さこそが静山とさせてくれている。今回は登りに岩間道を辿り、下りに中宮道を使うことにした。ただマイカーの場合は、登山口と下山口を違える場合はそれなりに苦労せねばならない。バス(予約で日に1本動く)やタクシーを駆使するのだが、本数が少なかったり所有台数が少ないので、事前に予約が必要であった。しかし、行き先が決まったタイミングが遅く、ここらへんの押さえが出来ない。登山口間の距離は直線では2キロほどの場所なのだが、歩ける車道間距離は約10キロある。まー最悪歩けばよいとして決行を決めた。あとはどこで泊まるかであるが、最初は大汝峰の避難小屋を利用しようと思った。ここは石川の「百山会」が管理する場所であり、公的な山小屋ではない。百山会とは、白山に100回登頂した方から構成される猛者のグループであり、その人たちが優先して利用できる場所と聞いている。目いっぱい入って5人ほど。公的な宿泊場所ではないので、これらは隠密行動なのだが、意外や見回りも多い。室堂を利用するにも予約制であり、仮に当日予約が出来たとしても大混雑の中では流石に耐えられない。静かな塒を探すのも一苦労であった。

しばらく白山に登っておらず、情報も欲しかったので福井在住の我が師匠に電話を入れる。すると師匠はなんと、今日白山から降りて来たのだと言う。なんでも室堂平の白山比咩神社で「開山式」があったのだと言う。これは夏山の開山とは異なり、泰澄大師が白山登った日が7月18日だったために、毎年その日に行われている行事らしい。師匠は室堂泊を勧めてくれたが、全ては現地で考えることにした。あとありがたい言葉を頂き、下山したら中宮温泉から新岩間温泉まで配送してくださると言う。ご自宅から100キロほどある道程を、私目の勝手気ままな行動のために動いてくださると聞き、うれしさ半分、申し訳なさ半分。そんなこんなで、急な発案であったが何とか形になり準備に入る。塒がいまひとつ確定ではないので、シュラフとツェルトを突っ込みパッキングした。

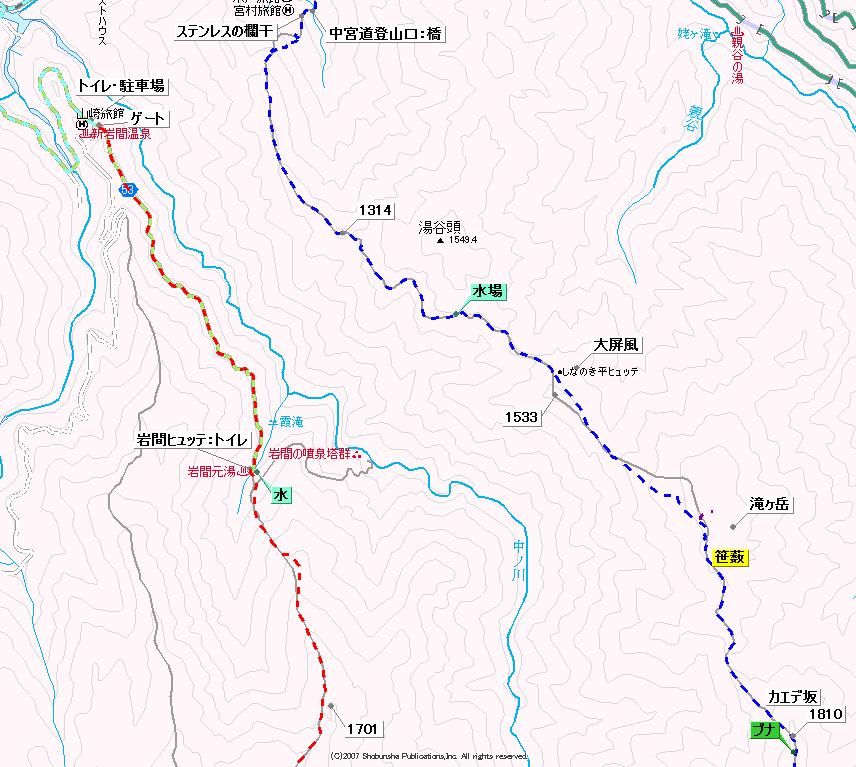

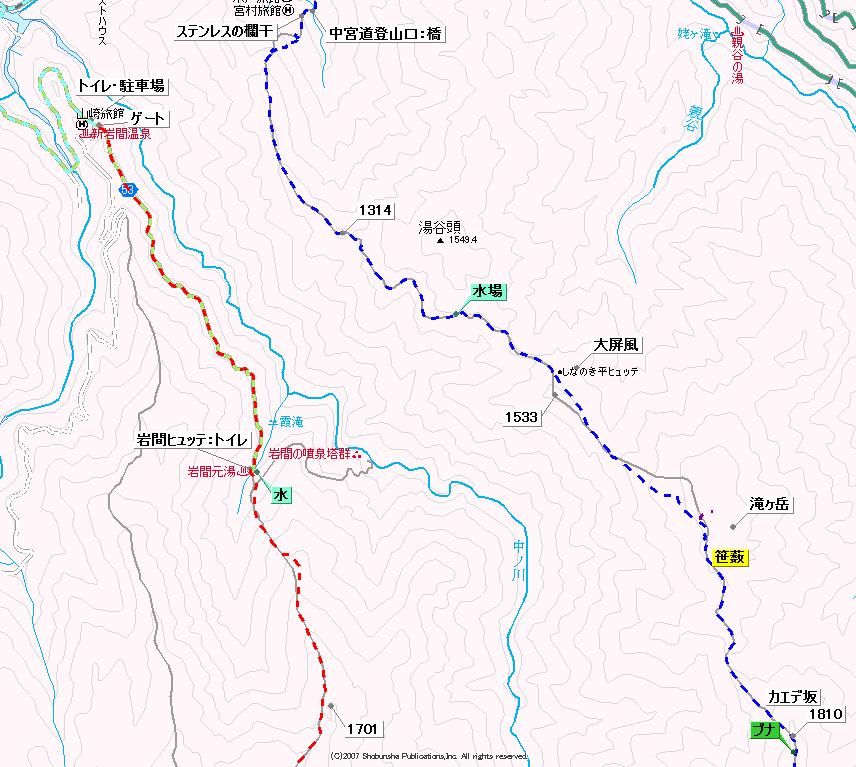

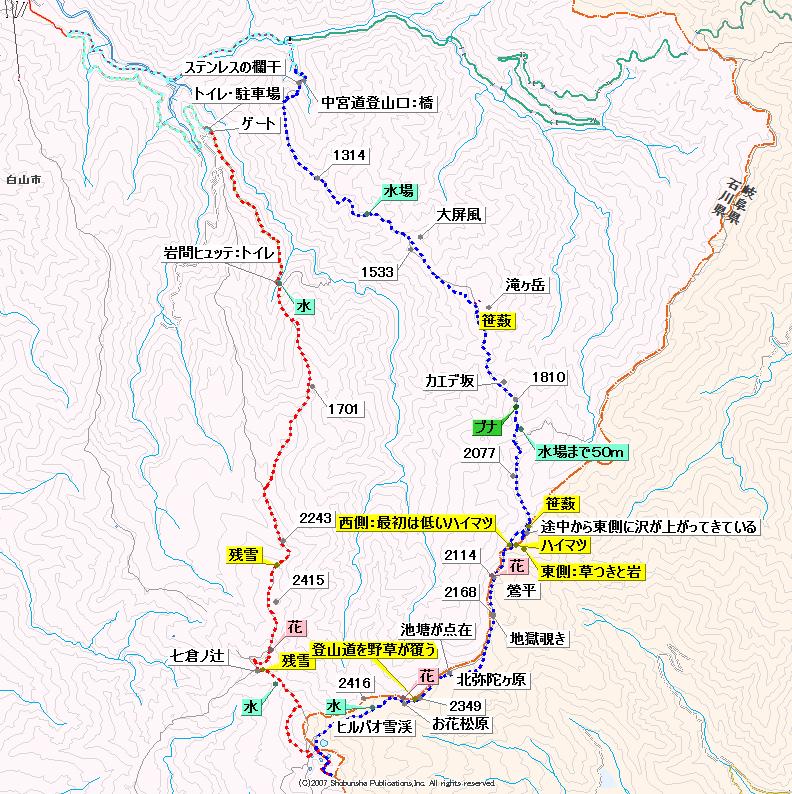

0:10家を出る。すぐに上信越道に乗り、上越から北陸道を西進し金沢西インターを降りる。8号線から157号に入り、鶴来地内でコンビニに寄り食糧確保。この鶴来を過ぎると現地までの間にコンビニは無いので注意しよう。瀬戸野交差点から157号と別れ、360号に乗り「白山スーパー林道」へ向って行く。「温泉口」バス停のところから岩間一里野線に入るのだが、入り口のゲートのところには、この先の岩間温泉山崎旅館は休業中との大きな表示があった。下山後の温泉として楽しみにしていたのだが、残念であった。このゲートのところから入って1キロほどの場所に、加賀禅定道の檜新宮参道の登山口があり、2台の車が路上駐車されていた。加賀禅定道は、昨今は加賀新道の方がメインルートとなり、ここを利用する人は少なくなったと聞いている。狭い山道をクネクネと行くと廃墟のような山崎旅館を見ることとなった。入り口という入り口には、全てコンパネが打ち付けられてあり、どこからも中には入れぬようになっていた。これと対照的に道の反対側には、立派な駐車場が設けられ、トイレも出来ていた。登山口として県が整備したようであった。家から422キロ、4:50到着となる。

5:00少し仮眠をとも思ったが、歩きたい欲求の方が強く、すぐに歩き出す。楽々新道を右に見て、その先にゲートがある。このゲートは20年以上変わらぬ姿でここにある。横をバイクですり抜けて露天風呂まで行ったこともあった。今日はのんびり歩いてゆく。懐かしい道なのだが、落石や押し出しも多く、それらの様子も昔と変わっていない。林道を歩きながら遠くの先には三方崩山か奥三方岳らしい山容も見える。この先の露天風呂は秘湯ブームにより有名になったようだが、林道の泥濘地に着いた足跡を見ると、さほど入山している方は居ないようであった。途中見事な「霞滝」を見下ろしながら景色を楽しみつつ足を進めてゆく。

ゲートから50分、岩間温泉の露天風呂に到着する。驚いたことにトイレが作られており、それほどに利用者が居ると言う裏返しだろうか。トイレには立派な休憩室が併設され、シュラフさえあればここで寝ることも可能であった。この施設の脇には水の流れがあり、ここで山中用の水を汲む。露天風呂も20年前のそのままであった。ただ昔のような藻が生えて汚い状態ではなく、綺麗な状態が保たれていた。ザブンといきたいところであるが、数分手を入れて久しぶりの岩間の湯を堪能・・・。ビールを沢水で冷やし、山菜を採り、マムシを捕まえたりしたことが昨日の事のように甦る。

露天風呂からコンクリート舗装された道を数十メートル伝うと、その道をロープが塞いでおり、左側の山手に導いている。ここが噴泉塔と岩間道の入口となる。標柱は無いものの、図示された紙がラミネートされて下がっている。そこを入るとすぐに分岐になり、真っ直ぐが噴泉塔へ、右手に岩間道が始まる。すぐに尾根の急登になるが、歩きやすく道が切られ、ある程度下草も刈ってあるので思ったより負担にならない。贅沢を言えば、前日の雨を含んだ下草があり、足許がかなり濡れてくる。雨具を掃くほどではないが、スパッツは必携となる。展望のない尾根をジワリジワリと高度を上げてゆく。右手(西)側には谷を挟んで楽々新道の尾根が見える。向こうとこっち、どちらが楽なのだろうと思ったりもした。

露天風呂から1.5時間ほど経過したか、やっと少し視界が得られる場所に出る。しかし、周辺は雲で覆われ展望なし。針葉樹の大木が林立する場所を過ぎ、左側に池が見え出す。おそらくこの辺りが旧コエト小屋のあった辺りだろう。勾配はやや緩くなるが、微細なアップダウンが連続する。登山道上にはやたらと蛇が居る。よほど居るらしく、ここまでに既に3匹を見ていた。薬師山が近くなると登山道を野草が覆い、たちまちズボンはびしょ濡れとなった。この付近は雨具を履いて通過したい。

8:31.スタートからほぼ3.5時間で薬師山に到着する。かなり古い標識が付いているのだが、そこには一週前に通った方のいたずら書きがあり、これのみが山名を示していた。書かれている日付は土曜日であるから、登りに使ったと思われる。三角点もあるのだが、だいぶ傾いた状態で立っており、修繕したくなるような状態であった。赤布も二つ下がっており、登山道から少し逸れた場所にあるので、冬季のものか・・・。本来なら剣ヶ峰側が見上げられるはずであるが、この時間はまだガスが垂れ込め、白山山頂側はその中となっていた。ここからは軽く下り、緩やかに登りあげると楽々新道との分岐となった。小桜平避難小屋はここからは見えず、15分ほど水の流れる沢状地形を登ってゆくと樅ヶ丘の一角に入り、振り返ると小桜平避難小屋が、緑の中にぽつんと見えた。この先の見返坂は、その名の通りに何度も振り向きたくなるほどに展望の良い場所であった。別山の千振尾根は千回振り返るほどに長いと言う謂れだが、ここはどうだろうか。辛いという部分は無いので、展望の良さが語源かも。

2100m付近、谷に残る雪渓が目に入るようになってくる。だんだんと森林限界も近く、ハイマツ帯が多くなってくる。清浄ヶ原と呼ばれるこの辺りは、天気さえ良ければ気持ちよい歩行が出来る場所である。先の方に七倉山への九十九折が見え、非常に展望の良い中を歩く事になる。左(東)を見ると赤茶けた火の御子峰の尾根がある。まるでゴジラの背のような山稜であるが、ここも一度は狙いたい場所である。我が師匠はお花松原から狙ったが、この付近のハイマツの高さは尋常でなく、背丈オーバーの場所が続くと言う。それに酷く難儀した報告を聞いている。狙う場合は山中2泊は必要になるだろう。そして見ている目の前から、轟音を響かせながら土石が地獄谷に落ちて行っていた。間違いなく白山の中で一番の危険エリアであろう。荒々しさゆえに、結構に見栄えがする。足を止めて何度もその山稜を目に焼き付けた。

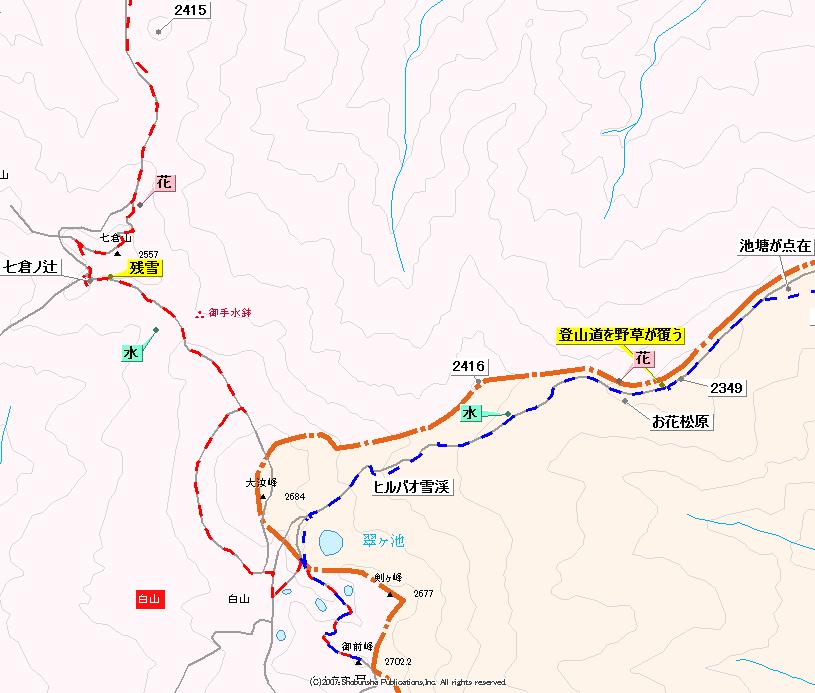

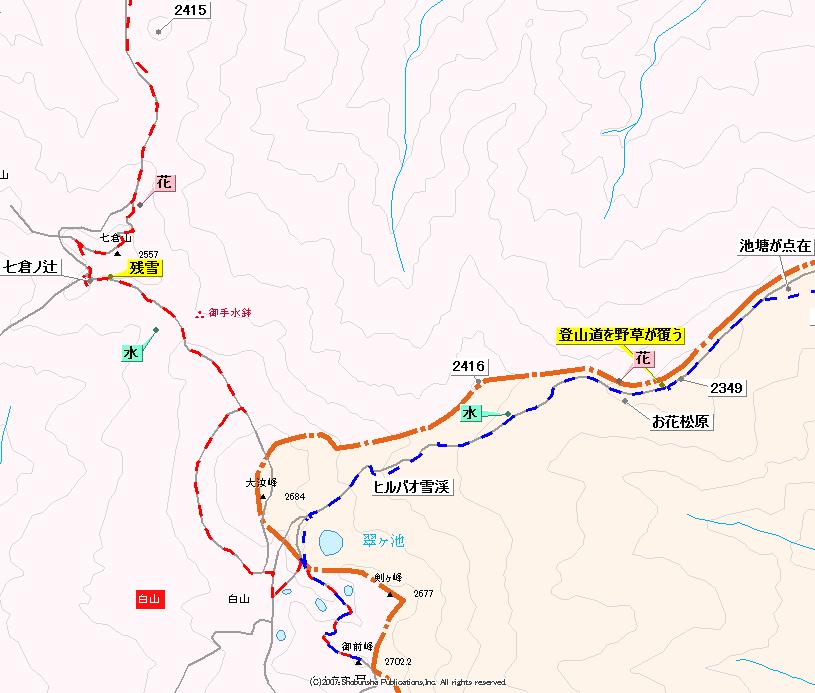

2270m付近は樹林の中の急登となり、2300m付近で雪渓を越える。ここは軽アイゼンが欲しい場所で、気温の関係もあるだろうが、非常に滑りやすかった。ここを越えると登山道脇には多種の高山植物が目を和ませてくれる。登山道に沿って九十九折を行き、釈迦新道・加賀禅定道との合流点の七倉の辻に到達する。七倉山は10年前の登頂時にハイマツの中の最高所に標識を付けた場所である。今でもあるだろうか。七倉山を目指しても、このハイマツをあえて漕いで山頂に行く人は稀であろうから、全くと言っていいほどに拝まれることは無いだろう。今回は登頂せず端折る。当然のように四塚山も辻から眺めるだけで、大汝峰側に足を進める。

七倉ノ辻から御手水鉢への途中のトラバースには、雪渓が残り足を滑らさないよう注意したい。この辺りに来ると、ちらほらとハイカーの姿が見られる。室堂で泊まり今朝御前峰を踏み、これから釈迦新道を降りる方のようであった。大汝峰は通過せず、西側のトラバースルートで千蛇ヶ池側に出る。すると益々人の数が増えた。ここが山であることを忘れさせるような人混みであった。この時点で、御前峰の様子がおおよそ把握出来た。それを思うと、最高点を踏まずにこのまま中宮道へ降りてしまおうかとも思ってしまった。ただ、御前峰を踏まないで下ってしまうのでは、なんとも後味の悪い味気ない登山になってしまう。お池巡りコースで、御前峰を目指す。嫌と言うほどすれ違いをしながら足を上げてゆく。

12:28。スタートからほぼ7.5時間で御前峰に到着。そこはもう人・人・人であった。標柱の周りには、写真を撮る人だかり、方位盤のところもそうであり、奥社のところもそうだった。間違いなく100人は軽く居ただろう。室堂を見ると、そこがアリの巣のようにこちらに向って続く列があった。流石に嫌悪感を抱き、滞在30秒ほどで山頂を後にした。もう絶対に室堂泊は有り得ないし、こんな状況下での大汝避難小屋も・・・。この時点で今日の塒はゴマ平避難小屋とした。

大汝峰南側の分岐から北縦走路に向けてゴーロの道を下ってゆく。この付近はドコモの携帯は通じ、今日の予定と明日の予定を師匠に伝える。ヒルバオ雪渓に乗ったら、登山道を離れ雪渓の中を下ってゆく。少し雪が腐りだしていたからいいものの、少し気温が下がれば、アイゼンが欲しい斜面であった。雪渓の中の大岩は印象的であり、よく目立つ。しかしガスれば嫌な通過点でもある。雪渓から登山道に入るところにはマーカーが立てられ、標柱もあった。それに乗ってお花松原を目指す。この先も雪渓を跨ぐ箇所が三箇所ある。そのうちの一箇所では、雪解けの冷たい水が流れており、ゴマ平までの良い給水地となっている。ここで全身の汗をぬぐいリフレッシュ。ヒルバオ雪渓を振り返ったり、火の御子峰へのハイマツ帯を間近に見たりしながら2349高点を目指して足を向けてゆく。

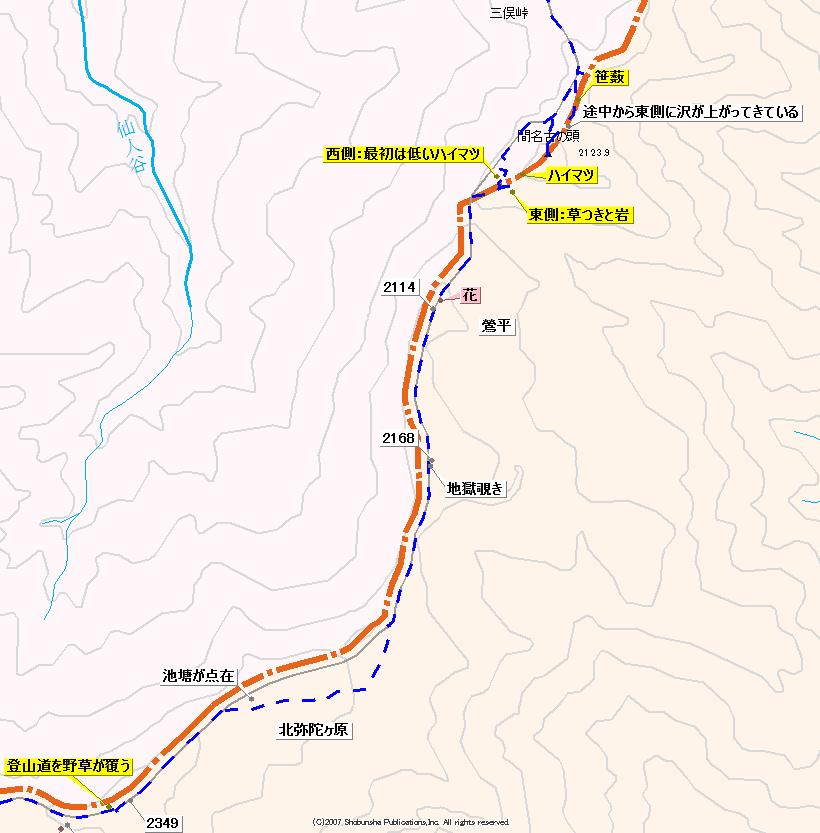

お花松原は、登山道脇の花の量が増すごとに、そのエリアに入ったことを感じさせる。シナノキンバイの黄色、クロユリ、そして一番目立ったのがハクサンコザクラのピンク色であった。標識のあるポイントから1分ほど東に行くと、テン場がある。テン場と言ってもここは非公式ではあるが、地面の状態もよく、先ほどの水場を踏まえると、条件はいい。まー非常時利用ならいいだろう。お花松原で目の保養が終わると2349高点への登りがある。登山道が野草に埋もれ、両手で掻き分けながら登ってゆかねばならない。今回のコースでここが一番植生の濃い場所であった。それから透明の羽を持ち、体色は薄緑色、体長は6mmほど、このような細かい虫が非常に多い。葉の裏に止まっており、そこを通過すると、襲い掛かってくるかのようにこちらに纏わりついてくる。これには悩まされた。ゴマ平へ着くまで、この虫との格闘であった。特に刺すわけではないのだが、汗ばんだ体表にくっ付くのがたまらなかった。

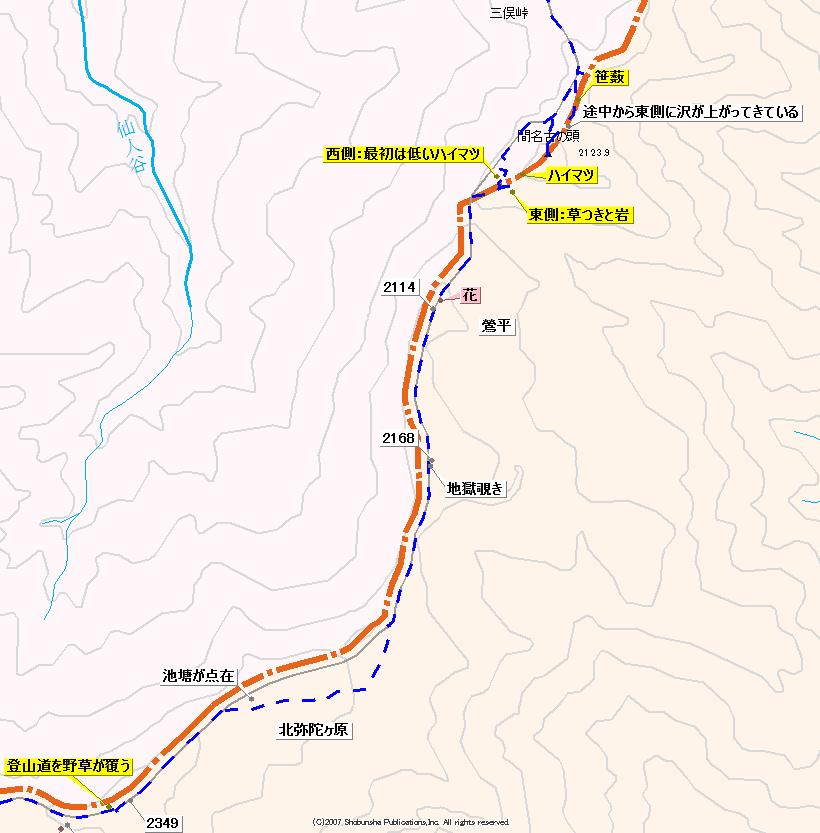

2349高点は、最高点をかすめる様に登山道があるのだが、ここは展望がよく気持ちの良い場所となる。ヒルバオ雪渓から山頂を見上げる眺めも良いし、火の御子峰側を見るもよし、反転して三方崩山の荒々しい姿もすぐそばに見えている。ここからはややなだらかな登山道が続く。池塘が見え出すと北弥陀ヶ原に足を踏み入れたこととなる。その池塘だが、まだ雪を載せている池もあり、付近の山野草もやっと芽吹きだした感じでもあった。泥濘地対策として木道となっている場所も目立つ。それから標識の多くが倒れていたり、傾いているのが目立つ。地盤が弱いせいか、もしくは雪の重さか・・・。なだらかな地形を行くと、ニッコウキスゲの大群落があった。一面の黄色で、当然のように足が止まる。しかしこの付近、地図からも読み取れるが、稜線の東側に道が付けられている。西風を考慮して切られているのであろうが、谷勾配の登山道であり、何度も谷側に足を滑らせながら歩くことになった。展望のいい場所ではあるが、その半分くらいは足許に気を使おう。

鶯平を手前にして「地獄覗き」のポイントがあるのだが、そこからの展望はいまひとつ。以前は良かったのだろうが、周囲の樹木が繁茂しすぎているようで、そこから荒々しい谷の様子は見えないのであった。ここを前後した場所から地獄谷側は見えるので、心配はいらない。さて目の前に間名古の頭のデンとした山容が見えてくる。その手前にはいくつもアップダウンが待っており、見えているわりにはなかなか到達しない。どんどん高度を下げてゆくのも嫌な部分である。この間名古の頭であるが、師匠から聞いた話では、福井山岳会の猛者氏は、11月頃に新雪に乗ってここから奥三方・三方崩と伝って平瀬に下るそうであった。とは言うものの、中宮道を辿っても北縦走路を辿っても容易にはここまでは来れない。下山を考えると平瀬道を登るのかと思ってしまうが、いずれにせよ厳しいコースであることには違いない。歩いていると落雷のような轟音がした。またまた火の御子峰での大崩落であった。どんどんと鋭利な山になってゆくようであった。

「間名古の頭」南の最低鞍部からは、ゆっくりと急斜面を登りあげてゆく。登山道が岐阜側から石川側に入る辺りにピンクのリボンが下がっており、ここから登山道を逸れて取り付いてみる。15mほどはなんとか掻き分け進めたが、その先はハイマツ帯でもがき苦しむ。何か良い方法はないかと東側に逃げると、こちらは草付きの場所で格段に歩きやすい、ただ、崩れやすい岩がミックスされているので、足場には注意となる。歩きやすいところを拾いながら少しづつ山頂へ向ってゆくのだが、上の方へ行くと、結局ハイマツであった。どうにも時間がかかってしょうがないので、今度は尾根の反対(西)側に回り込んでトラバースしてゆく。こちらも最初のうちは楽に進めるが、高度を上げるごとに元の木阿弥状態で、全てはハイマツにブロックされてしまった。どうしてもここしかルートが無いのなら這い上がるのだが、おそらく南からのアプローチだと、ここの登りだけに1時間以上は必要に思えた。既に15時、ゴマ平の小屋までは1.5時間ほど、ここに費やせる時間は2時間ほどか。夕暮れも近くなり、雷雨なども気にせねばならない。短時間で勝負したいのだが、南からは無理であった。明日、小屋からもう一度登り返してチャレンジすると言う選択もある。ここは一度降りて、北側からのアプローチで狙ってみることとした。

藪の中を適当に下り登山道に降りる。そして山腹をトラバースして山の北側に行く。しかしこちらからも間名古の頭へ向けての踏み跡のようなものは無く、全くの藪であった。意を決して突入する。最初はやや歩きやすいが、尾根に乗ると笹薮で、掻き分けながら行く。ここにも一連の小さな虫がおり、呼吸するとそれを吸い込んでしまい難儀した。小尾根をササを分けながら登ってゆくと、それに沿うように左(東)側に沢がある。最初はそれが判らなかったのだが、途中で気が付きそこの中に入る。すると沢の中はゴーロの中に雪解け水が流れているような場所で、格段に歩きやすくなった(やや滑りやすい)。それをしばらく伝って上がってゆくと、間名古の頭の山頂大地に登り上げる。そう間名古の頭の山頂部は広い平原のような場所なのであった。その大地を目の前にして、すぐに西側に駆け上がる。細い小さな尾根がそこにはあり、少し北側に戻るように進むと三等三角点が姿を見せた。その北側には黄色いネームプレートに、ここの三角点名と詳細が書かれており、先の北側の登山道脇にあったのと同じピンクのリボンが、やや高い位置に結ばれていた。これは間違いなく積雪期のリボンであり、北側からは雪を利用してここまで来たと言うことであろう。展望は無いが、少し四苦八苦しただけに感慨深い。下りは往路は辿らずに、適当に真北に下ってみた。すると斜面の中はキヌガサソウの大群落であった。目に付かない場所でひっそりと咲いているのであるが、それは見事であった。

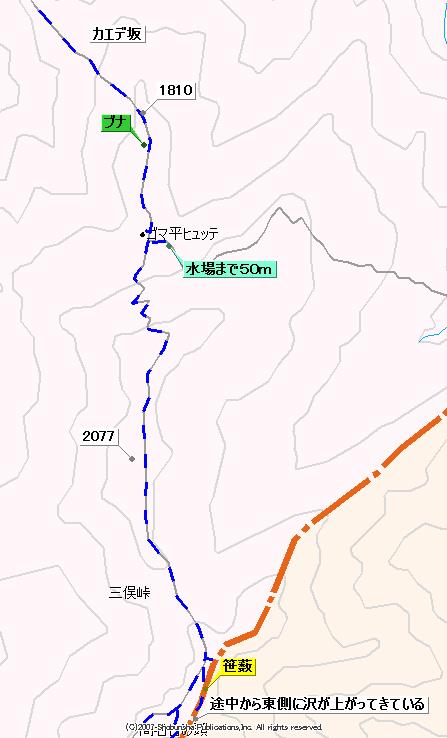

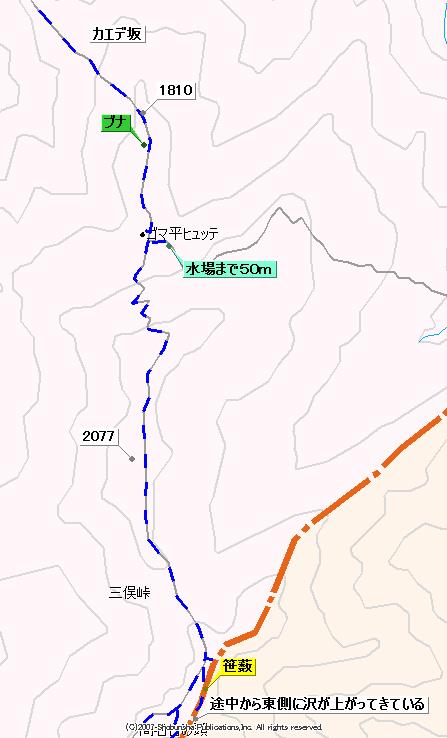

登山道に戻り、三俣峠から先は長い東側斜面のトラバース区間となる。そこにアップダウンが絡み、なかなか歩き応えのある場所であった。小屋が近くなるに連れ、登山道幅が気持ち広くなってきているようでもあった。相変わらず細かい虫が多い。時折雪のように覆いかぶさってくる時もあり、何百と言う数が体にくっ付き、流石にこれには参った。ただ長時間これらに付きまとわれていると、だんだんと慣れるもので、最後の方になるとくっ付いても全く払わなくなっていた。そうこうしながら急下降の九十九折を下ってゆくと、狭い地形に立つゴマ平避難小屋が見えた。さて今日は先客が居るだろうかと、恐る恐る中を覗くと、単独の方がそこに居た。荷物を置いて、先に水場へ行く。水場は小屋から50mほどの場所にあり、非常に冷たいおいしい水が流れていた。付近は苔むしており滑りやすいので注意となる。

小屋に戻り改めて男性に話を聞くと、岳人常連の、東京の有名山岳会の方であった。今日は三方岩岳駐車場から入山したそうで、ここまで7時間と仰っていた。妙法山から先の念仏尾根は流石に疲れたそうで、酷かった話をされていた。明日は私の逆コースを辿り、室道から観光新道、そして越前禅定道を辿って下る予定だそうだ。小屋は2階になっており、その2階に銀マットも毛布も装備されていた。夕食を食べながら、お互いに持ち上げた酒をちびちびやりながら山談義。そしてシュラフに潜り込み、一日目が終わる。

翌朝は深夜1:00に目を覚ます。ごそごそと出発準備をしたいところであったが、小さな小屋で、それも二人、少し気にして横になっていた。男性側からはイビキの轟音がしていたので、ゴソゴソしても良かったのかもしれないが・・・。小屋内は暖かく、シュラフから出て寝ていても寒くは無いほどであった。少々アルコールが入っていたせいもあるのだが・・・。4:00になり湯を沸かし朝食を取る。男性も起き出し後に続く。再び山談義をしながらゴソゴソと準備をする。“5時に出発しますね”と告げると、“じゃー僕は5時半”と、お互いの行程に向けてパッキングをする。この小屋のトイレは内部にあるトイレなので、そこを開けると、それ以後長い時間臭いを我慢せねばならない。これは致し方ない。

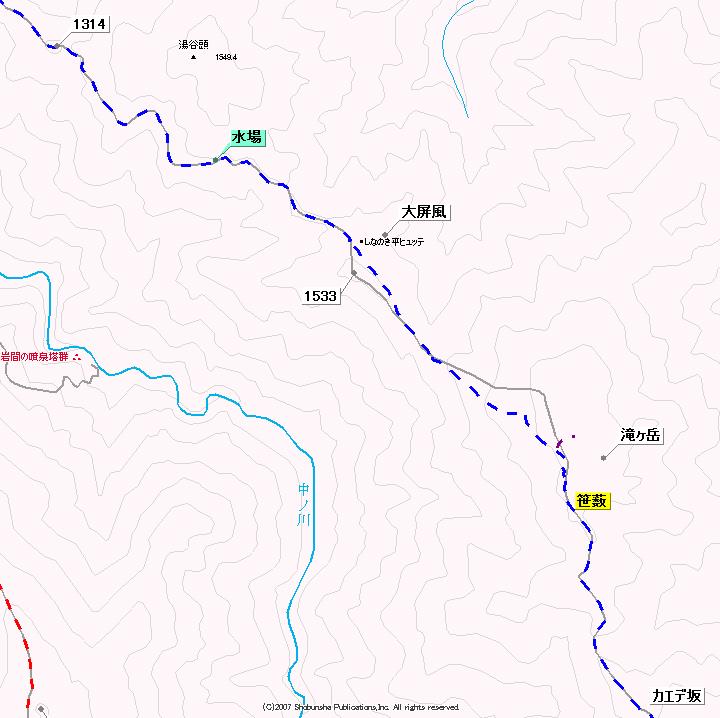

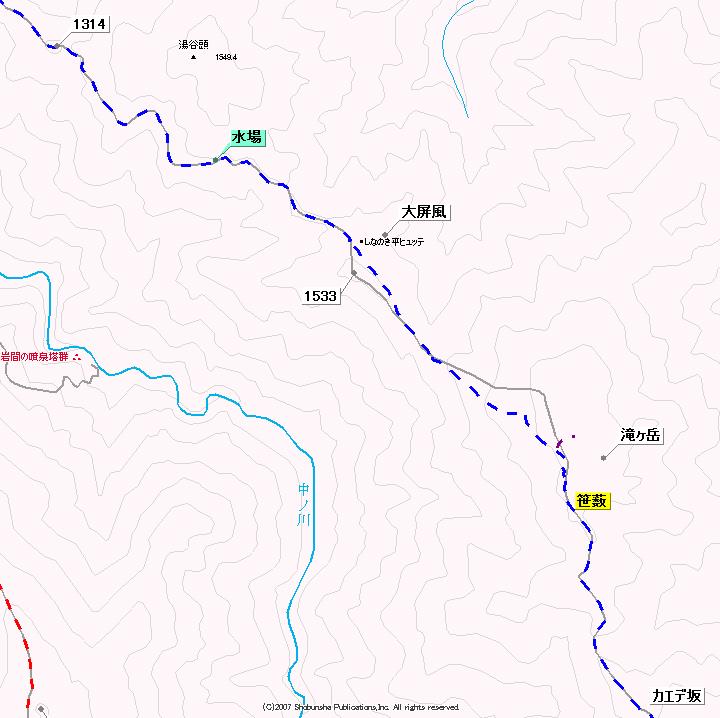

男性に別れを告げて5:00出発。朝露を気にして雨具とスパッツを付けたが、全く要らないほどであった。カエデ坂を下ってゆくのだが、ここは五本指型のカエデではなく、葉が丸形状のハウチワカエデなどのカエデ類が多いようであった。5:15急に雨が降り出す。白山山頂側は2000以上辺りはガスに覆われ見えない。どうも昨日のうちに下ってきたのは大正解のようでもあった。滝ヶ岳が目の前に迫り、容易に登れそうな感じに見える。しかし直下に行ってみるとなかなか植生が濃い。南からのアプローチしようと少し入るが、厳しい笹薮であった。やや間名古の頭がトラウマになっていたのかもしれないが、ここはやはり南側を避けて西側か北側から攻めることにした。滝ヶ岳の真西よりやや北の位置が少し植生が薄いのでそこから取り付いてみるが、先に進むとまたもや濃い植生になり、その先で小さな谷が入っていた。雨も強くなり、なんと無く意欲が削がれてゆくのが判る。ここはあっさりと次回持越しとした。行ったら行ったで登頂できるであろうが、おそらくここで1.5時間は要してしまうであろう。実は、師匠が9時~10時ごろに中宮温泉に迎えに来てくださることになっており、それには遅れることが出来なかった。人として約束を守ることはいくら趣味とは言え大事な部分である。

雨に打たれながらイチイ坂を下ってゆくと、先ほどの雨がウソのように晴れてきた。やはり自然が「止めろ」と言ってくれたのかもしれない。エアリアにはイチイ坂に水場が書かれているが、どこにあったのか、全く気づかずに通過してしまった。道の状態は益々良くなり、シナノキ平避難小屋が近くなると登山道上はしっかり刈り払いがされていた。下を向いていた顔を前方に向けると、すぐ先に岩壁が見えた。おそらくこれがシナノキ平避難小屋の東側にある大屏風であろう。朝日に照らされて輝いていた。そして登山道が右側に弧を描くようなその先に赤い屋根の小屋が見えた。なんとも風情のある小屋で、周辺の緑に溶け込み、見栄えのする小屋であった。中に入るのだが、利用者が少ないせいか、やや汚れた感じの内部であり、デポ品が沢山置かれていた。窓が締め切られているためにドアを閉めると内部は暗く、やや陰湿(うまく言葉が捜せない)な感じがした。下から登った場合、充分ここにも泊まれるのだが、もう少しがんばってゴマ平に泊まった方が良いように感じてしまった。

小屋から先は、格段に登山道の状態が良くなった。幅も広く下草も殆ど邪魔にならない。ただ、相変わらずアップダウンは多い。当然のように次にある湯谷頭も狙うつもりで来ているのだが、下から見える山頂の遠さと、その途中の植生を目の当たりにして、すぐに諦めた。湯谷頭の北側には「霧晴峠」と名付けられた場所もあり、昔の道が通っていたようでもある。少しこの辺りの古い文献を調べて、狙い方を変えると楽に踏めるかもしれない。湯谷頭の南側には水場が2箇所あり、中宮側に太い流れの場所、シナノキ平側に細い流れの場所となっていた。周囲には立派なブナ林が多いのだが、残念な事に、ここの登山道脇のブナの多くに刃物が入れられ名前が刻まれていた。痛々しい限りであった。残り3.3キロの標柱を過ぎた辺りで、携帯が鳴った。師匠からだったのだが、中宮道のこの場所でも携帯が通じるのであった。

温泉山がどこだったのか、いまひとつ現地を把握しないまま通過してしまった。そして清浄坂を下ってゆく途中に残り1.9キロを示す標柱があるのだが、そこから10mほど下った左側に「次三角点」が立っていた。綺麗に苔むした石柱には、克明に文字が刻まれていた。0.8キロの標柱を過ぎると、その先から中宮温泉の旅館の屋根が見えるようになった。笹原の斜面に切られた九十九折を下ってゆくと軽装の男性が居た。荷物の量からして、中宮温泉からの散策者のようであった。私の姿を見るや、逃げるように下って行った。何故だろう・・・。ステンレスの手摺が見えると、そのすぐ下がゴールとなる登山口がある。登山口にはセンサーで入山者数をカウントしている装置が付いていた。橋を渡り右岸に移ると、そこには冷たい水が出ており、さっと顔を洗うと生き返るようであった。

林道を下ってゆくと対岸の左岸側に中宮温泉の宿が3件立ち並ぶ。玄関先では出立の泊り客を見送る風景もあった。横目で見ながら温泉地の大きな駐車場に差し掛かると、ちょうど橋の向こうから見慣れた車がやってきた。そう師匠の車であった。久しぶりの再会でうれしい限り、募る話もあるがすぐさま乗せていただき、途中の自然保護センターに寄りしばし山談義となる。この施設は白山の自然を知るには充分の展示物があり、時間があるならば寄ってみると有益であろう。以前は知人が勤めていたが、今はもう居ない。そしてこの自然保護センターから続くジライ谷のルートが、今一番笈ヶ岳へのアプローチに使われている。ここからなら日帰りが可能であり、その為に使う人が多いようである。しばし話し込んだところで汗が収まり、再び乗せていただき岩間温泉の山崎旅館前までに行く。この間を最悪の場合は歩くつもりで居たのだが、車で走ってもかなり遠い。バイクをデポするならまだしも自転車でも辛い距離である。何せ岩間温泉まで登る山道が辛いだろう。そこを景色を見ながら助手席で通過できるのは、ありがたいことであった。

岩間温泉の登山口駐車場に着くと、駐車場を埋めるほどに車が止まっていた。全てが登山者ではないだろうが、賑わっている。この状態なら山崎旅館も営業すればよいように思うが、実際は経営する方は大変なことであろう。すぐに装備を車に詰め込み、「道の駅 瀬女」まで戻ってそこで師匠と別れる。そして目の前のかんぽの郷で風呂に浸かり、金沢まで戻り高速に乗る。

今回は師匠の配慮のおかげで、無事周回計画が成功できた。途中の2座が心残りだが、また行けると思えばそれはそれで楽しみにもなる。岩間道・中宮道ともに長さもさることながらアップダウンが多い道であった。それゆえに、利用者が少ないのだと思うが、静かな白山を楽しむにはこれほどの場所はない。山小屋もあり、水場もあり、展望もある。充実した山歩きとはこの事だろうと、歩き終わって思うのであった。