今日が最終日、疲労度からしてもう一日停滞したいところであるが、そう世の中は甘くない。本日中に戻らねばならなく、前日同様に早朝アタックとなる。夜中何度も目を覚ますのだが、月の明りで、ライトを点けずとも内部まで明るいほどであった。3時頃から起きだしコーヒーとパンで朝食とする。テントを畳んでパッキングするのだが、夜露に濡れたテントはより一層ザックに重みを加えていた。

さて出発。小屋の前を通る時にそこに居た女性から「カメラにヘッドライトを当てないでください」と注意される。オイオイ、この場合は「カメラにライトを当てないでもらえますか」だろう。女性はカメラを八ッ峰側に向けて、山稜のシルエットを星と共に写しているようであった。それはそれでいいのだが、通路のところでやっていてその発言はないだろう。まるで早出の私がいけないかのように言われ、3日間とも不快な思いをする羽目になった。小屋の経営者に非は無いのだが、池の平小屋にはもやもやとした部分を残したまま去ることとなった。

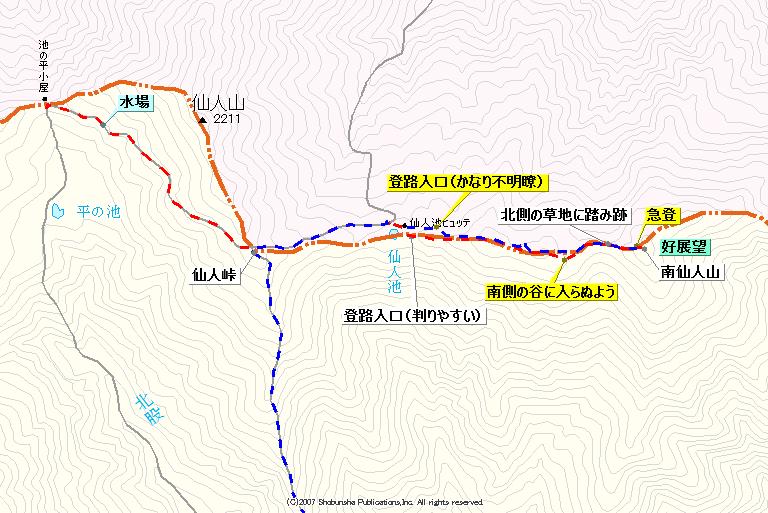

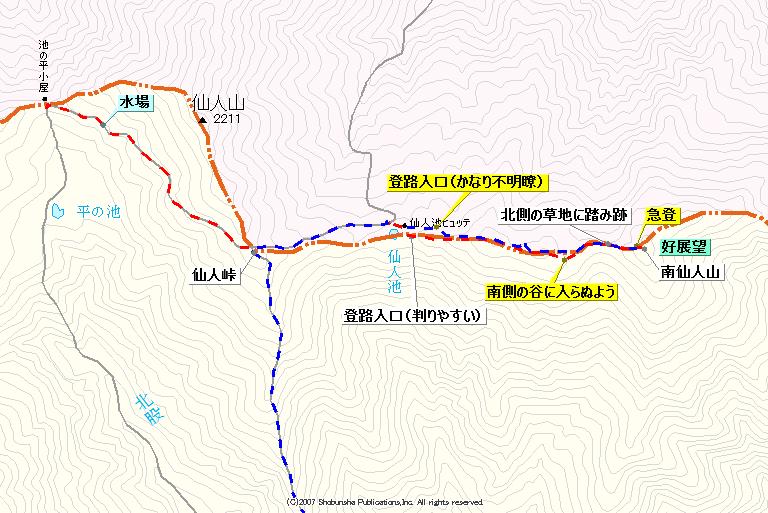

途中の水場で給水し仙人峠に登り上げる。ここでサブザックに切り替えて仙人池ヒュッテに降りてゆく。長駆を前にしてか、小屋からのヘッドランプでの出発者がすれ違う。小屋に到着すると内部の明るいこと。中には大型テレビもあり、ここが高所だという事を忘れてしまいそうでもあった。小屋の前を通りその先に続く道を伝い池の畔に出る。本来ならここで来光を待てば、八ッ峰側の素晴らしいモルゲンロートの鏡絵が撮れたはずである。しかし向かう方向は逆で180度反転する。ヘッドライトを照らすと笹の中に分け入る踏み跡を見つけ、そこに入ってゆく。意外やしっかりした道形で上に繋がって行くのだが、5分もしないうちに荷紐が縛られた場所になり踏み跡は消えた。やむなく雑木を漕ぎながら進んで行く。今日もスタートからぬれ鼠、判ってはいるのだが辛い部分である。両腕に昨日の疲労が残る中、今日も遠泳が続く。道形に乗ったり離れたり、殆ど下を向きながら濡れ鼠は行く。

最初のピークに登り上げると、そこには池塘があった。ここまではなんとなく道形が濃かったように思える。この先にまだ大きなピークを3つ越えねばならない。ただ山頂部からの視界はある。振り返ると八ッ峰や小窓ノ王が赤く焼けだしてきていた。あまりの美しさに池に下りて写真を撮りたい欲求にかられる。この先は当然のようにどこかに道形がないか探しながら行く。太い筋に伝ったが、水の流れによるものなのかよく判らなかった。基本に徹しなるべく頂部を拾うように進むのだが、何せ笹が障害になり気力が続かないとすぐに楽な方へ進んでしまう。道形に乗ると快適になり、外すと笹地獄となる。この繰り返しであった。

二つ目のピークを過ぎた先(確か?)の、2番目の池(草が繁茂している)からは稜線を外れて北側をトラバースしてゆく道形となっていた。それを伝うが、草つきで北側に足を取られやすい斜面になっていた。気をつけねばならないのは、草つきの場所各所で左(北)側に流れの溝が降りている。明瞭なので伝いたくなるが、無視しよう。そして南仙人山を目の前にして最後の中間ピークに登り上げる。ここからは南仙人山との間にこれまでで一番深い鞍部が待っている。少し東に下った先が注意点となる。頂稜の植生が濃かったために歩きやすいやや南側の谷を下ったが、途中で下りすぎてしまい再び登り返す羽目になった。ここは気持ち北東に屈曲しているので、真っ直ぐ東に向わない方がいい。ルートを修正すると道形に乗った。この道はやや北側を通過するように進み、山頂の直下になり南側に尾根を乗越ようにつけられていた。周囲を探しても他に道は無く乗越のが正解なのだろうが、尾根に乗り南側に道は降りていて、進むべき方向と90度違っていた。ここは再び薮を漕いで急斜面を両腕を使いながら登って行く。

山頂部は2段形成になっており、最初に見えるのは深い笹薮なのだが、さらに一段上があり、そこは胸より低いくらいの植生の場所になっていた。そこに三等三角点が鎮座している。なかなか展望の良い場所で、昨日登った坊主山、そして西側の主峰群がばっちりと見えていた。それから180度転じると、ガンドウ尾根になるのだが、そちらの方にも薄っすらと道が降りていっていた。沢屋や岩屋が使う道なのであろう。何も標識が無く、北側の低木にリボンを縛る。登頂はしたものの今日は扇沢まで戻らねばならない。あまりゆっくりとは出来ずに往路を戻る。

下りは本道?を探すように下ったのだが、尾根を乗越た道形のあった場所まではルートを見出せず降りてきた。帰りは情報として後の繋がるように道形を拾うように行くのだが、難しいのがピーク間にある鞍部である。どうしてもそこでプツンと道形が途切れてしまい判らなくなる。結局適当に登り、再び探し出すのだが、歩きやすいと思って伝って行ったものは北側にかなりずれてしまったりして、視界が有る無しに関わらず、コンパスを見ながらゆっくりとした歩調で地形を見定めたい部分である。

仙人池側の最後のピークまで戻ると、朝焼けの終わった少し落ち着いた主峰群が待っていた。この先は慎重に道形を拾って降りてゆく。途中やや深い谷があり、途中でその谷を離れて左(南)にずれる所がある。往路もここを通過するのでまず間違うことはないだろうが、気づかずに居ると明後日の方向に降りすぎてしまうだろう。道を伝ってゆくとその道が出た先は仙人池ヒュッテの東側70mほどの場所であった。振り返って道の入口を見るが、今の今通ってきた場所なのに、既に判らなくなっていた。間違いなくここから入るのが正しいようなのだが、判りやすいのは池の方から入ってしまうことであろう。ヒュッテの裏側となるこの場所は広い場所があり、昔はテン場にされていたように見受けられた。草地の中の道をヒュッテ側に進んでゆくと、小屋の裏のガラクタを右に見て、ドラム缶の並ぶ南側の脇に出た。ここは往路で池側に行く道の入口であり、判っていないとこの場所から小屋の裏に抜ける人はいないであろう。再び池の畔に立ち、ゆっくりと写真撮影。

これで無事予定していた3座を踏めた。昨日の疲労もあり、夜露で全身が濡れていたこともあり、少し記録を端折ってがむしゃらに薮を漕いでいた。少し記録が大まかなので注意してください。道形は確かにあるものの、似たような溝が無数に山中にはあり、それの判断が出来るか否かで、楽に歩けるか迷うかになってしまう。短時間で踏める場所ではあるが、薮漕ぎの山であることには間違いないだろう。

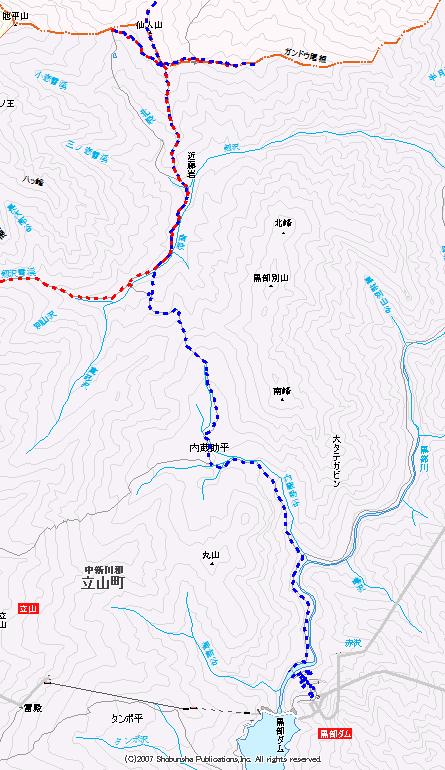

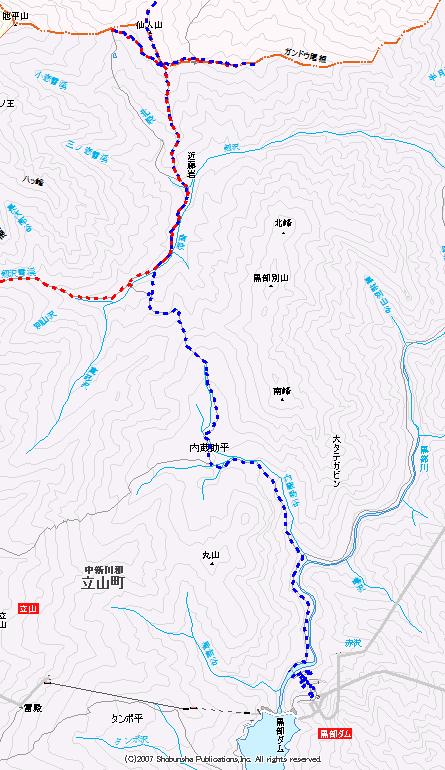

ヒュッテ前を通ると、内部ではやや遅い出立の方が準備をしていた。仙人峠まで登り上げ、ずぶ濡れの雨具を仕舞い、またより一層ザックの重みが増した。ノコノコと仙人新道を降りてゆく。さて復路はどうしようか、と考えながら降りてゆく。剱沢の雪渓の状態が気になっていた。どうにも滑りやすい足場の様子を体が覚えている。ここはハシゴ谷乗越へ抜けることとした。今日は天気がよく、炎天下を避けるには樹林帯の方が良いように思えていたのだった。二股まで下り、吊橋の袂で休憩。南仙人山を見上げ、ニヤリ。ここは涼しい風が通り、クールダウンにはちょうど良かった。さて真砂沢を目指す。砂地の中に大岩があるのだが、この大岩を拾うように進むのが体力の軽減になる。水の水量は少ないので、なるべく往路と同じように川岸の低い場所を通過してゆく。そして真砂沢ロッジの400m下流から迂回用の橋を渡り右岸側に移る。赤ペンキに導かれてハシゴ谷への道へ向う。地形図の登山道が屈曲する所で、本道に合流し沢の中をゆっくりと上がって行く。水場で力水とし、途中のゴーロ帯をトラバースし、その先で尾根に乗る。尾根に乗ると右下の方に真砂沢の色とりどりのテントが見下ろせた。ハシゴ谷の由来なのか、ハシゴ場が連続する。丸太で加工してある梯子なのだが、のこぎりを使わず折って使っている物も見られた。尾根に乗ってしまえばハシゴ場以外は緩やかな場所が多く、左側に黒部別山を見ながら歩いて行ける。ただこの角度から見る黒部別山は、里山を見上げているようにしか見えない。

ハシゴ谷の乗越に到着し、しばし休憩。目の前に広がる内蔵助平は、丸山を背にしてその手の中に乗っているように見えていた。残雪期に登下行した斜面が今ではウソのような緑緑した斜面となっていた。ここには展望台があるのだが、そのほんのちょっとした余裕も無く下降に入る。緩やかに切られた道で、こんな道だったのかと踏みしめながら思う。残雪期は内蔵助平とハシゴ谷乗越を結ぶように直登したのであった。内蔵助平が近くなると大岩の上を伝って降りてゆく。このルートは晴れと雨とでは雲泥の差であろう。晴れていれば岩の上を八艘飛びが出来るが、雨なら時間をかけながら足場を探らねばならない。ルート選定もなかなか難しい。

真砂岳への分岐を過ぎ、橋の所で大休止。冷たい雪解け水で汗をぬぐいリフレッシュ。時計はまだ昼前、もう少し峠越えに時間がかかるかと思ったが案外早くに到達した。真砂沢の迂回ルートの場所にダムまで4HR~6HRと書いてあった。それは無理だろうと見ていたが、軽荷なら4時間も充分可能である。この橋の右岸側左岸側には各一箇所のテン場適地がある。この先の内蔵助谷出合までは残雪期しか通ったことは無く、夏道を知らない。斜面に切られた道は急峻箇所も多く、湿った岩に注意しながら高度を下げてゆく。顔を上げると大タテガビンが見えるのだが、南峰からだと手前に深いキレットが見える。積雪期はあそこが埋まるのか判らぬが、我が力量では通過は無理のように見えた。沢水が出ている場所も多く、飲み水には事欠かない。出合が近くなると崩落地形が多くなり、ザイルでサポートしている場所が目立った。それに伝いながら、時に後ろ向きで斜面を下って行く。

内蔵助谷に到着すると、ちょうど2名のパーティーが吊橋を渡り下の廊下へ入って行った。時計は13時ちょうど。この時間から阿曽原に抜けられるのか。一級の道ならともかく、下の廊下は下の廊下であり、「難所」と言われる場所である。別山沢出合の雪渓だってあることだし、少し無謀にも思えた。ザックはそう大きくは無いので幕営装備は無いようだ。5時間ほどで抜ける計算なのだろう。ここで水休憩とし、この先は旧日電歩道を気持ちよく歩いてゆく。途中の岩屋は、前回は雨の中ひっくり返って眠った場所でもある。何も変わっていない状況を懐かしく見ながら通過。黒部川を左側眼下に見ながら快調に歩いてゆく。歩きながら耳を澄ますと、ダムからの放水の音が近づいてくる。道の状態はダムに近づくほどに良くなり、長駆がウソのように足が前に出る。橋の場所はダムから500m以上はあるのだが、ここにも飛まつが飛んできていた。軽いシャワーとばかりに気持ちよく対岸に渡ってゆく。右岸に乗り上げると監視員のおじさんが居て、少し立ち話。おじさんは昔(今でもか)は山屋だったようで、黒部の地形を良くご存知であった。坊主山や南仙人山の名前を出してもすらすらと話が繋がった。おじさんは扇沢へのトロリーバスの時間を教えてくれ、最後に「意外と急ですからゆっくり登ってください」と背中に声をかけられる。

ターミナルの入口まで戻る。ここは誰も居なければ適当な着替え場所で、中に入ると水道もトイレも整っている。シャツを脱ぐと、体には薮漕ぎ時のお土産が沢山入っていた。残念ながらこのお土産はここに残し、着替えを済ます。そしてトンネル内に入ってゆく。改札の前には、出発までまだ20分あると言うのにもう長い列が出来ていた。係員のおじさんに「乗れますか?」と聞くと「大丈夫ですよ」と返ってきた。観光客の列に並ぶが、周囲には韓国からの観光客が多かった。15:05発のトロリーバスに乗り、15:22扇沢に下山する。

おかげさまで無事坊主山と南仙人山を踏んでくることが出来た。特に坊主山の登頂にはモチベーションをいかに持続できるかが問題になる場所であると思う。はっきり言って途中で引き返したくなる気持ちがあった。地形との戦いでもあるが、自分との戦いでもある。それから天気が良ければもう少し楽に踏んでこられるだろう。雨の中であり、足許が滑り両腕が棒になるほどに多用した。それと注意だが、稜線の笹はしっかりとした太さのあるものであり、漕ぎながら途中で右目を強打した。瞬間割れたかと思ったほどであり、家に戻ったら眼球が内出血し真っ赤になっていた。ここに限らないことであるが、メガネやゴーグルは装備に入れて出向いた方が無難であろう。苦しい薮漕ぎであったが、また行きたくなるようなバラエティーに富んだ楽しい地形であった。次回は天気の良い日に展望を楽しみに出向いてみたい。