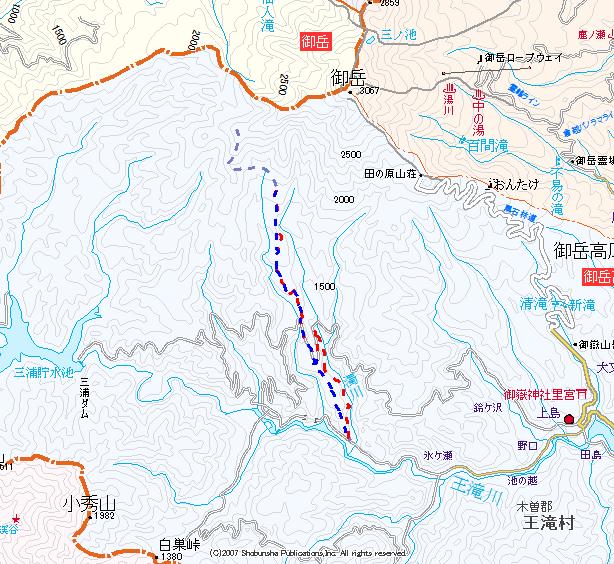

2006年12月の暮れより御嶽山の火山性地震が頻発し出した。2007年に入っても勢いは右肩上がりで、1月の下旬をピークに少しまた落ち着き出した。このタイミングで上俵山を踏ませていただいた。この時に抱き合わせで三浦山も踏んでおけばよかったが、南からの気持ち良さそうな斜面が気になり、狙うなら南からと思っていたのであった。そしてその年の3月に入り再び地震が増えだし、結局この年度に狙うのは諦めた。実際は4月初旬を最後にほぼ平穏な状態には戻っているようであった。

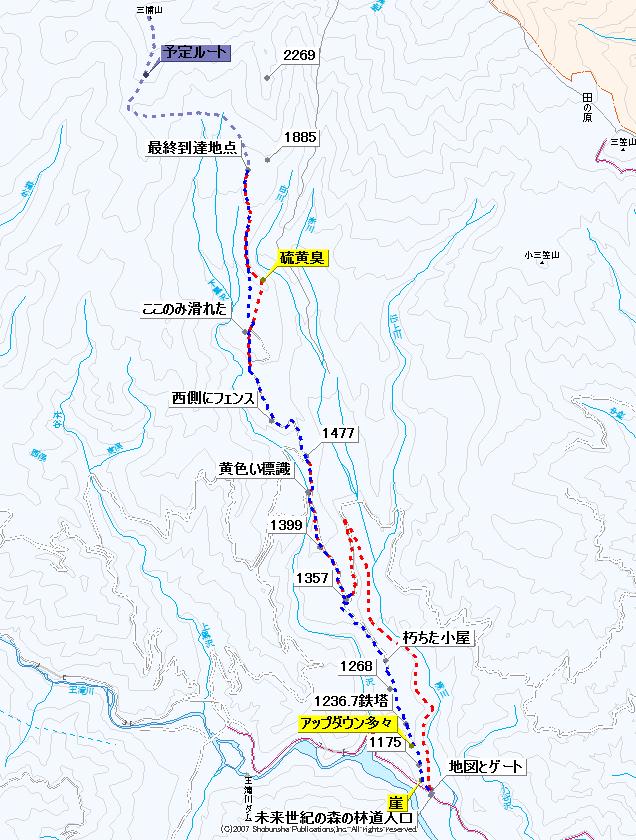

今年に入り当然のように行く機会を狙っていた。思いのほか降雪が多く、雪に伝って行けるのは良いが、雪が締っていないと緩斜面過ぎて帰りもスキーにならない。ここ数日降り続いているようであり、片道10キロで往復は20キロ、これを歩く覚悟で行かないと実現は無い。何処まで行けるか、脚力試しと根性試しでもあった。取り付くのは、緩斜面の末端になる濁川右岸の尾根とした。役場に問い合わせると滝越地区まで除雪はされているようで、アプローチ道の心配は無用であった。

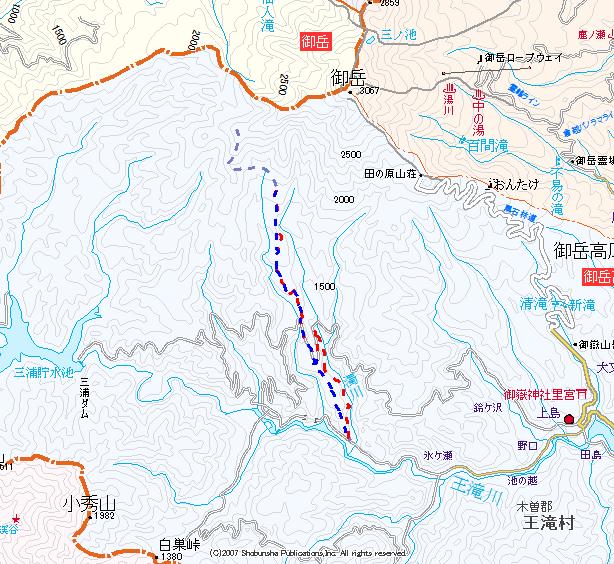

ロングコースでもあり夜間歩行を考慮し、前夜の20時10分に家を出る。小海から野辺山にかけて降雪が本降りになり、今日の行動に対して暗い影が過ぎる。それでも八ヶ岳南面に入ると空に星が瞬き、180度形勢逆転。小淵沢から茅野、杖突峠を越えて高遠に降り、伊那から権兵衛トンネルに潜り木曽に出る。19号を南下し、元橋交差点から20号に右折する。路面状況は良く、付近には思いのほか雪が無かった。走行に対しては嬉しいのだが、山を狙うに際し、ちと不安を抱きつつ進んで行く。黒沢交差点から256号線に入っても路面状況は快適なままであった。外気温はマイナス7度。この付近にしては暖かいと感じた。そして王滝村の街中に入り、松原スポーツ公園の道標に従い滝越地区を目指す。こちらに入っても状態は良く、綺麗に除雪された道を行く。どの辺りから雪道になるのかと思いつつ行くと、この先に有るトンネルを前後して雪道となった。カーナビを見ながら取り付きポイントを気にしつつ進んで行く。

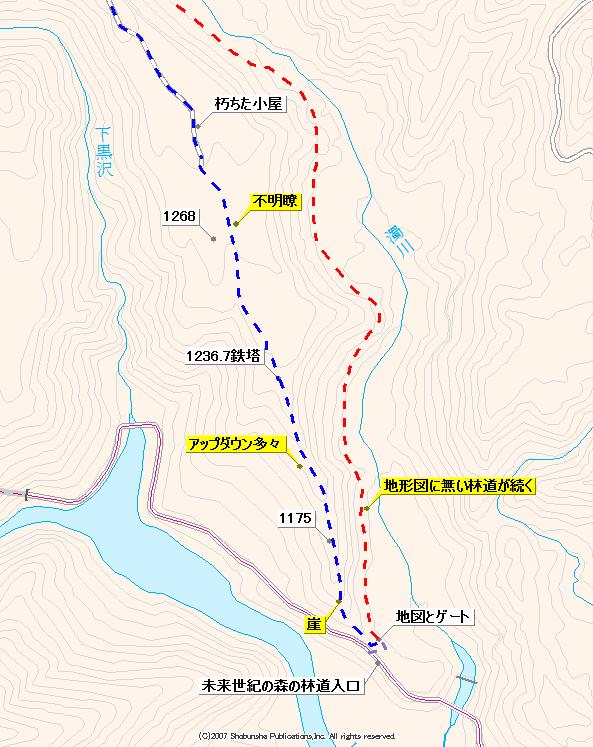

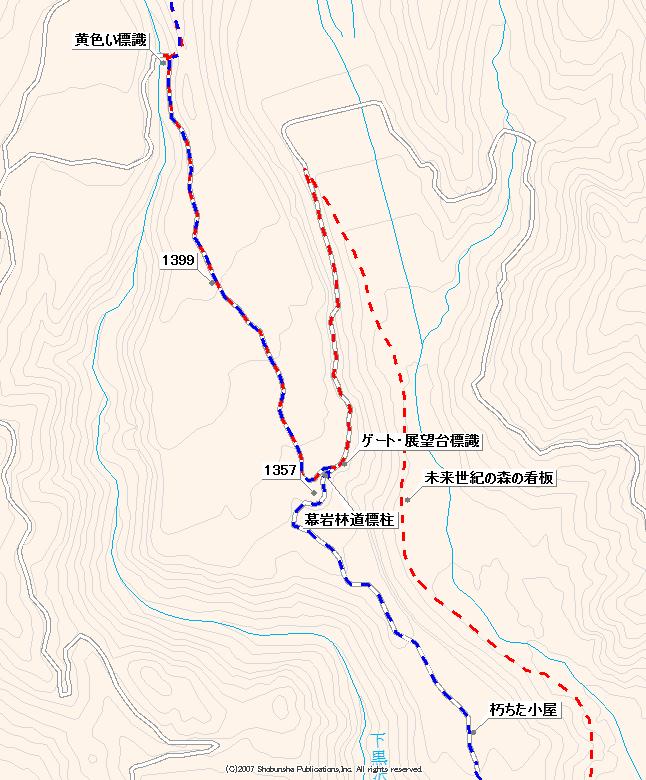

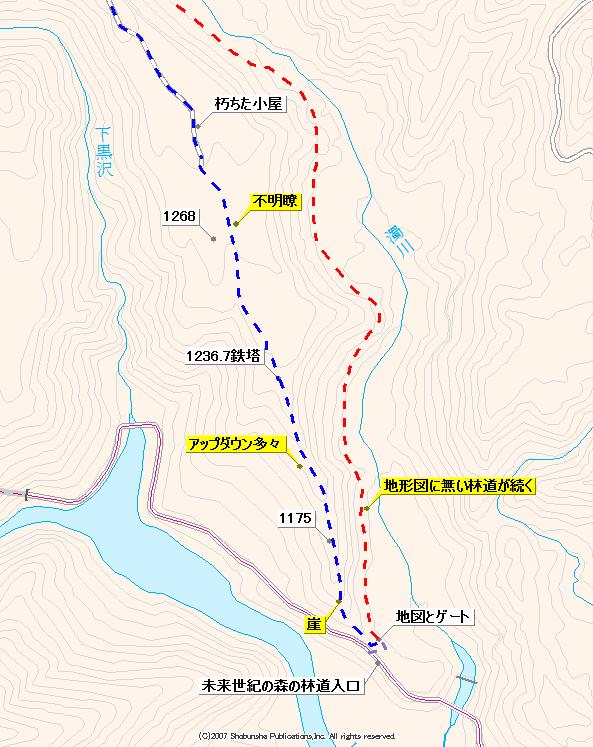

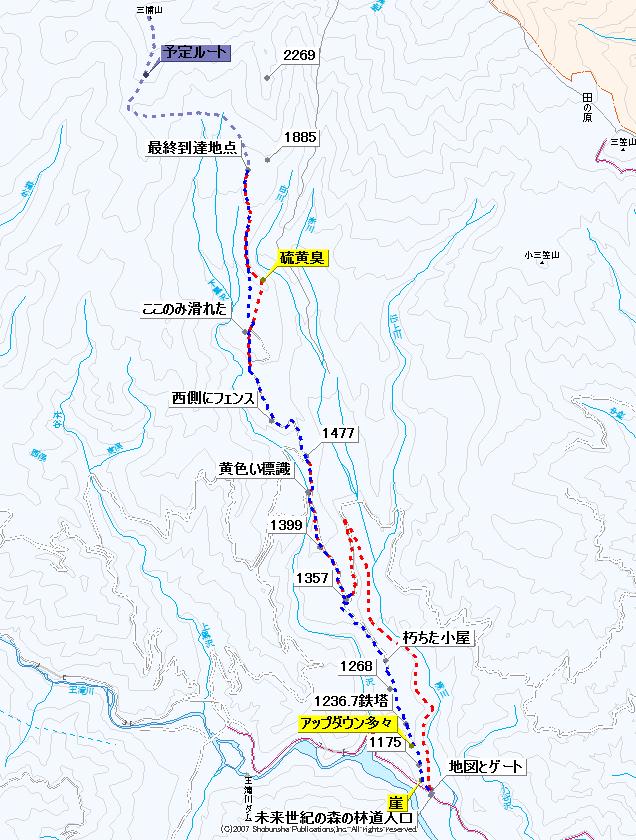

濁川の左岸にある林道には雪の上に轍が奥に続いていた。橋を渡り右岸に移ると予定した尾根が右に見えるのだが、そこに一本車道が入っていた。分岐道標には、「未来世紀の森」と書かれていた。この道は地図に無く予定外であったので、調査のために伝ってみることにした。本道を逸れているにもかかわらず道は除雪がされ、少し勾配がきついが不安無く登ってゆくことができた。尾根を一度乗越すとそこに大きな地図看板が掲げられており、この先の「未来世紀の森」までの地図と、この谷の崩落の説明がされていた。そしてその横には黒いゲートがあり、ここで通行止めであった。林道は先に続く。ゲート前には駐車スペースは10台分ほどあり、駐車に際しての心配は無くなった。すぐに準備をする。今日は緩い斜面なので長いスキー板とした。

板を手に持ってスタートとなる。ゲート脇の斜面を見上げ、予定通り駆け上がろうかと思ったのだが、折角林道が有るので伝って行くことにした。不思議な事にこの時期にしてゲートから先もしっかり除雪がしてある。観光に対しての除雪なのか、当初は判らなかったのだが、先に進むと答えがあった。林道は舗装路で、そこに薄っすらと雪が乗っている程度であった。小石を気にしつつスキーを滑らせて行く。勾配はほぼ水平で、歩き出しに際し物足りない感じでもあった。左にある尾根を見つつ、このまま林道を行って良いものか、適当に尾根に乗った方が良いのか、かなり迷いつつ足を進めて行った。しかし地図を見ると時既に遅し、急斜面過ぎて到底上がれない。こうなると予定変更で、濁川を詰めるコースに変更とした。しかしその濁川からは大きな流れの音が聞こえており、はたして上流に行って右岸が通過できるのかどうか。1447高点辺りから御嶽山への旧登山道があるのでそこまでの道程が心配であった。

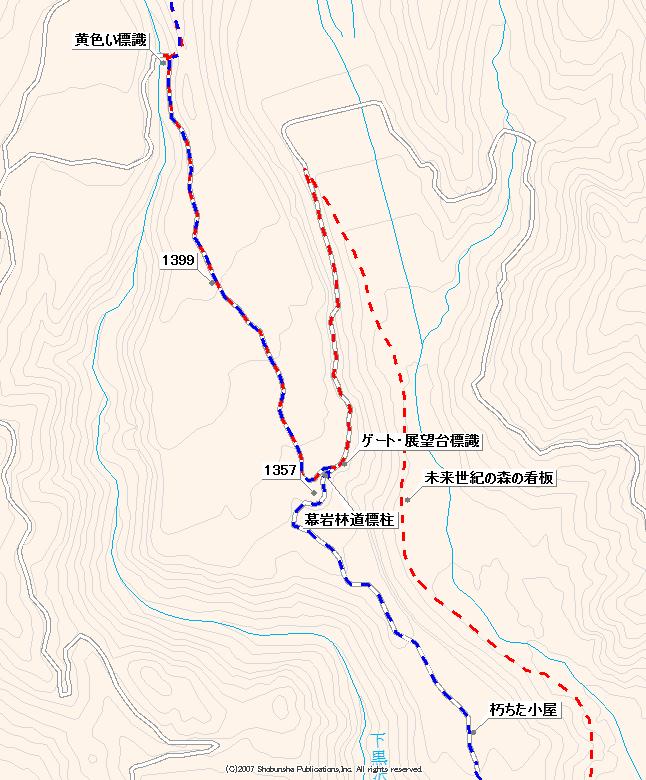

歩き出しから35分ほど経過。雪の道なので本道がどちらか判らないのだが、途中で除雪は川の方(右)へ降りて行っていた。そこにはプレハブ小屋があり、土木作業がされているようであった。よってこの除雪は観光用ではないと判断した。白いガードレールに沿って左の道へ進む。しばらく行くと狭い場所になり、その先で右からの除雪道と合流した。どうも旧道を辿ってしまったようであった。どんどん足を進めると左側に開けた場所があり、西側の山際に大きな看板が並んでいるのが見える。そしてその広見の北側に「未来世紀の森」と書かれた看板が建っていた。さらに先に行くと「流れ山」と名づけられた1984年の地震時に堆積した小山がある。ここから10分ほど歩いてゆくと、北緯35度50分付近で、地形図から読み取れる伝上川側から来る林道に合わさった。広い三叉路で、林道は鋭角に1357高点の方へ登っていた。迷った末に林道を伝って当初予定していたコースに戻ることにした。自由に予定を変えられるのは単独行の強みである。折角北に向けて歩いて来たのを南に戻るのは勿体無いのだが、計画通りのルートに修正できるのは精神的にはプラスに向く。1357高点を手前にして左に鋭角に曲がる道になっており、そこには展望台と書かれた標柱が建っていた。それを左に見ながら1357高点へ向かうと、途中にゲートがあり、開け放たれた状態で雪に埋もれていた。ゲートを越え100mほど進むと「幕岩林道」と書かれた標柱が左に建っている。ここから分岐し、南に下りる林道を指して幕岩林道としているのか、北に進む道に対してそう呼んでいるのかは不明であった。

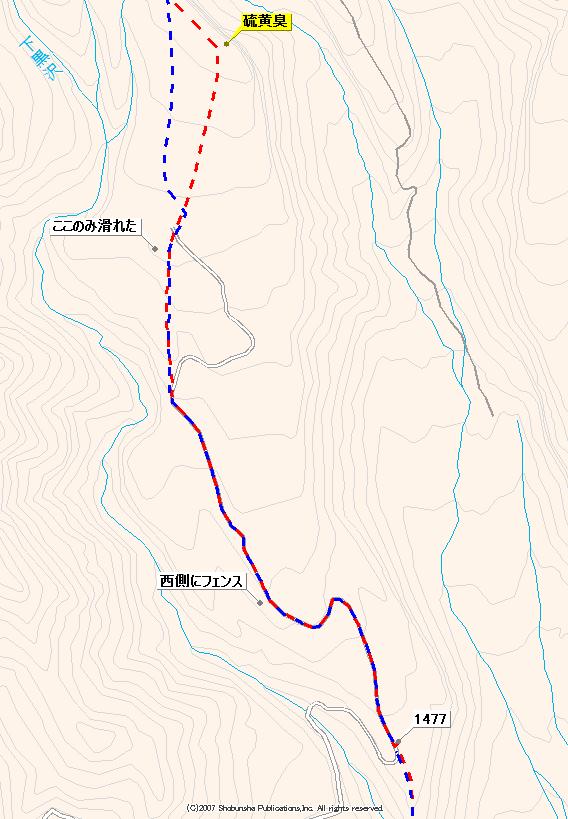

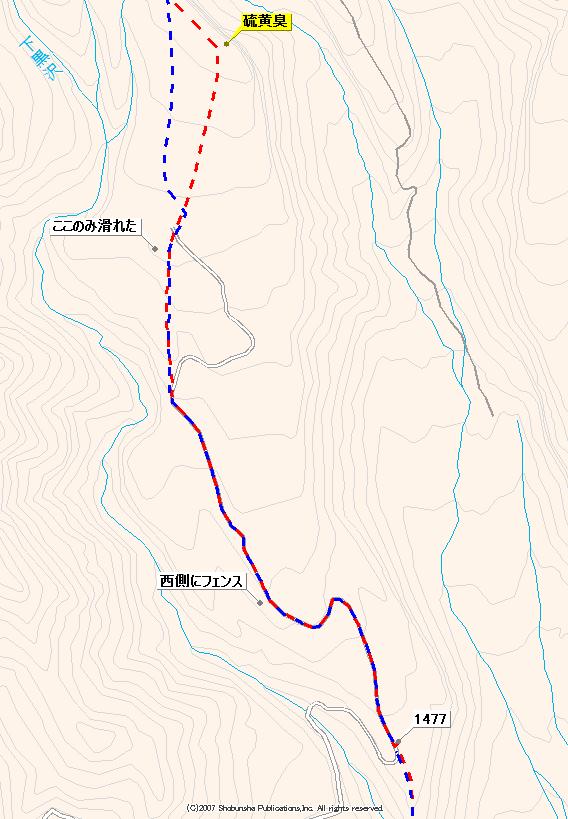

道幅もしっかりした林道を行く。地図から読み取れる通りのなだらかな道の状態で、前を向いている分には、ほぼ水平道のようにさえ感じ、後ろを振り向くと、少し勾配を登っている風にライトに映る。次のネックは1477高点の南にあるヤセ尾根の通過である。これほどなだらかな広い場所において、ここだけ狭く東西が切り立っている。通過出きるのか否か。林道はその狭くなった尾根を避けるように左の下黒沢の方へ降りて行っていた。ここで右手(東側)の尾根の方へ進む。ここは不思議と大木があり、ダケカンバ、コメツガ、サンカンスギなどが入り混じった見栄えのする植生であった。危惧していた尾根は一番狭い所でも東西に10mほどあり、問題なく通過できた。そして1477高点で、これも地形図通りに西から道が上がってきて北に進んでいた。それに伝うと、1500m付近から人工物の杭が左に見え出すようになり、ライトを当てるとそこには金網が張られていた。鹿避けにしてはフェンスが低すぎるような気がしたが、雪面上を歩いているわけで実際のフェンスの高さが判らない。もしかしたらこの緩斜面を利用して放牧がされていたのだろうか。

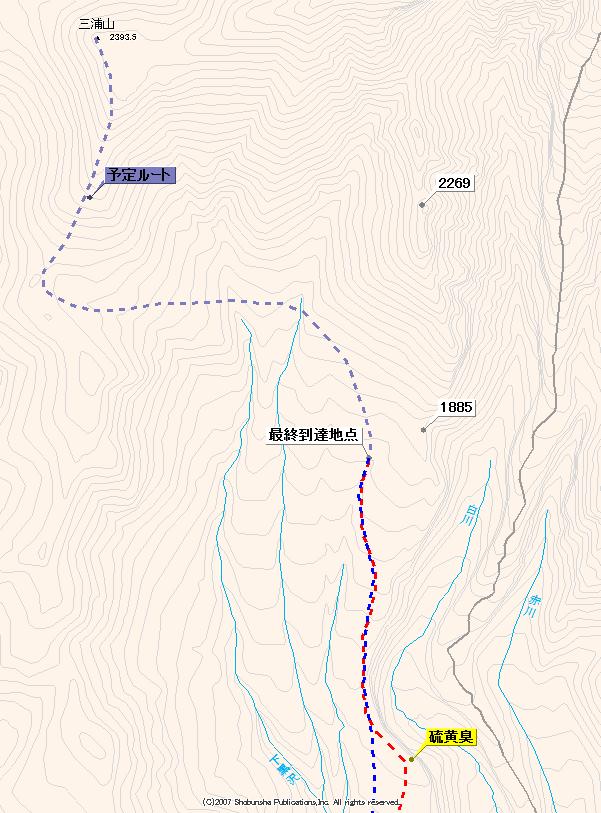

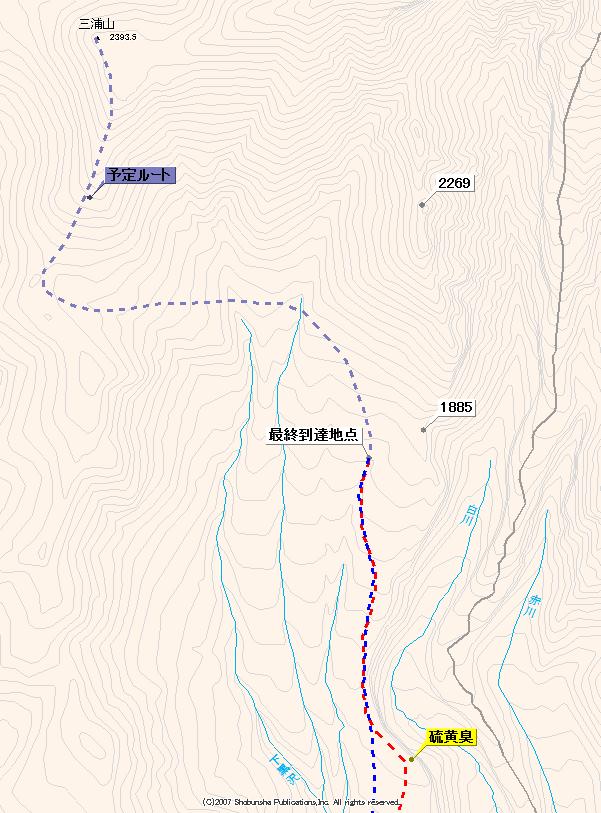

1600mを過ぎると、広い地形に吸い込まれるように林道跡は消滅し、適当に斜面を上がってゆく。1357高点から林道歩きをしてきたのだが、ほとんどフカフカの雪の上を踏みつけ上がって来ていた。おおよそ帰りがどうなるか予想は付くのだが、やはり滑らないであろうと判断できる。真北に進むように行くと白川を眼下に見下ろすような場所になる。プーンと硫黄臭が感じられ、目の前には2269高点の荒々しい鬼の住処のような岩山がある。ここに来て風速は20mを越えているほどに感じられ、フードを被り完全防備で登ってゆく。腕の隙間から風が入り、切れるように冷たい。フカフカの雪の中を根性の登りが続く。しかし本音は、何かトラブルが生じ引き返したい心境でもあった。

残り距離3キロ、1850mまで到達していた。三浦山を見ると稜線の雪煙が凄い。稜線を巻き込むように雪崩落ちる風の様子が見て取れる。上は30mほどの風のようであり、到底歩けるような場所には見えなかった。時計を見るとスタートから既に6時間を経過していた。おおよそ1キロ1時間のペースであり、この雪を思うと遅くは無いのだが、三浦山を狙うにあたっては遅い。恐らくここから山頂まで行くとなると、あと3時間はかかる。もう少し早めに判断できたのだが、下の方から三浦山を望める場所が無く、見える所まで進もうと思いここまで来た。そして力虚しく敗退を決めた。時計はまだ8時、時間的には十分狙えるが、仮にあと3時間歩いたら往路で9時間。復路はスキーにならないだろうから、往復で18時間とみた。やはりワンデイだと無理なのか、もう少し雪が締まってさえ居てくれれば大分状況も変わったのだが・・・。踵を返す。

自分のトレールの上をスケーティング滑走をしてゆく。全く滑らないではないのだが、自重では滑らずストックで漕ぎながらの下降が始まる。少し後ろ髪を惹かれるように何度も振り返る。“もしかしたらそんなには労せず登頂できたのかも”などと、判断は正しかったのかどうか自問自答していた。1700m付近まで下ると風の強さが弱まり、益々我が決断の是非に・・・。この付近は右(西)側に滑り降りたくなるのだが、我慢して左(東)側を気にしつつ行かないと下黒沢に吸い込まれてしまう。

1600m付近は、このコースで一番の展望が有る場所で、360度見渡せる場所であった。東に御嶽崩れのある小三笠山側、振り向けば雪雲から抜け出した御嶽の主峰の剣ヶ峰も姿を見せた。西を見ると三浦山に続く複雑な尾根がある。そして下降方向には、長野岐阜の県境稜線の山々が見えていた。少し滑れるのはこの1600m付近のみで、150mほどの距離をほんの一瞬滑走を楽しむ。そして再び林道道形に乗り、スケーティング滑走が始まる。1477高点で林道は下黒沢に下りこむのだが、お日様の下で見てみるとかなりの高度差があり、やはりここは林道を逸れてヤセ尾根を通過するのが正解であった。

1357高点まで戻る。さてここから往路のトレールは鋭角に北に向かっている。トレールの上なら幾分滑るのは判っているが、林道はややアップダウンがあり、下り一辺倒ではなく登り返しの場所でシールの懸念があった。結局このまま広い尾根を行くことにした。別ルートを調査したい目的もある。幕岩林道の標柱を巻き込むようにして南に進む林道に入る。少し下り勾配ではあるが、トレールが無くなると往路と同じにラッセルしながら進まねばならなかった。

1290m付近には林道の東側に朽ちた作業小屋があった。かなり崩壊が進んでいるが雨風は防げるほどには形は残っていた。そして地形図の通りに1280m付近で林道は消滅し、この先のルートはかなり不明瞭であり適当に進んで行く。積雪によるアップダウンが多くなり、流石に耐え切れずシールを付ける。そして1236.7三角点高点には送電線鉄塔があり、尾根上の南北には頭を赤く塗られた杭が目立っていた。さてここからの進路であるが、恐らく巡視路が西側に付いていると思われるので、そちらに下るのが正解であった。まともに尾根筋を伝うと、最初は笹の藪漕ぎに始まり、次にそこそこのアップダウンが十数回ある。かなりのヤセ尾根で、気をつけないと東側に滑落しそうになる。はたまた東側ばかり気にしていると西側も侮れない。

1175高点付近から、ゲート前に駐車してある車が見えてもう少しと思うのだが、この先に難関が待ち構えていた。雪の乗った崖が有るのだった。最初覗き込んだ時は降りられないと判断したのだが、周囲を探すも、もう下るにはそこしかなかった。あとは北に登り返して鉄塔の北から東に下りられそうだが、アップダウンをまた行かねばならないとなると萎えてしまった。もう一つ西に下る方法も有るのだが、上から見ると急峻な疎林で、ここもギャンブルといえばギャンブルに思えた。意を決して板をザックに括り付け崖の下降をすることにした。手がかりは細い樹木で、足がかりは雪の乗った岩であった。慎重に全神経を両手両足に集中させ、ソロリソロリと降りて行く。滑れば下まで60mは落ちる場所であった。良く見るとここを通過する人も居るようで、黒い2SQほどの電線が残っていた。危険箇所は20mほどであったが、もし往路に尾根筋のルートを選んでいたらとんだことになっていた。取り付きから1236.7高点まで行くまでで疲れ果てていたかもしれない。雪が無ければそれなりに通過は出来るが、岩は脆く斜面の土も柔らかい、そのために崩落し抉られているようになっている。下降には間違いなくザイルが欲しい場所であった。最後はフカフカの雪の上をシリセードーでゲート脇に降り立つ。

いやはや往路のコース取りは野生の勘が働いたのか、大正解であった。もし尾根に取り付いて上がっていれば、恐らく1357高点まで行くのに今回の倍ほど時間が掛かっていたであろう。林道がかなり奥まで確認出来たので、もし車が入れる林道であれば、雪解けとの頃合を上手く見極めて入れば、上を狙うに際しかなりの労力軽減になるだろう。もう一度チャレンジしたいが、ロングコースはロングコースであり、そう簡単には三浦山まで到達できないであろう。ギャンブルはせず、テント装備で出直しか・・・。