「妙義山」と聞けば、ゴツゴツした岩山を連想するのが通常だろう。次に「富士」と聞くと流麗な山容を思い浮かべるだろう。そんな中、妙義山系にも富士と名前の付く山がある。それが妙義富士。奇岩の集合体のような妙義山において、どこから見ると富士のように見えるのか。私には未だに判らないのだが、このネーミングは耳心地がよく、登山意欲をそそる。昔は妙義富士がある北稜にも登山道があったようだが、今現在は廃道になっている。その為か好事家には登られているようであり、報告も良く上がっている。ザイルを使うような使わないような場所のようであり、やはりここも妙義らしい場所のようであった。

今日は太田からの出発となった。太田からなら足利の山や足尾の山なども選択肢にあったのだが、なぜかこの山を登りたくなり、ハンドルは西上州に向いた。松井田妙義インターから、アンデルセン牧場脇を通り妙義湖に行くように進んでゆく。大沢コースの入口を左に見て、その先は右側に梅林がある。左の山手側にも同じように植えられているが、こちらの管理はされていないような感じであった。大沢コースの道標から500mほど進むと右側にしいたけ栽培の工場がある。その前にはすれ違い用の余地があり、そこに車を停める。外に出るとしいたけ工場からは労働者の声が聞こえ、日曜日でも稼動している工場であった。靴を縛り準備をしていると、その工場から積み込みされたシイタケが、軽トラに乗せられ出てゆく風景も見られた。今日は非常に暑く、ましてや昨晩のアルコールがかなり残っている。山中はサウナ状態だろうと予測できた。ただここは妙義である。スリルある岩場がどれだけ涼しくしてくれるか、暑いどころか、ブルブルガクガクしながら登らねばならないかもしれない。

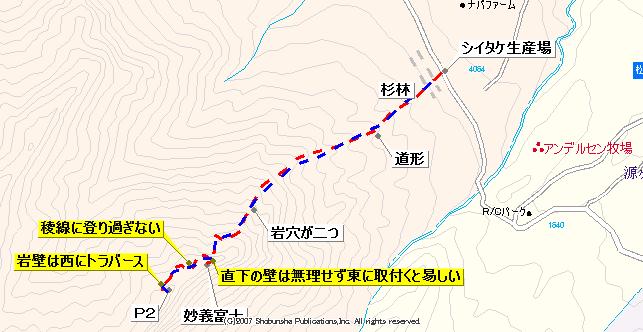

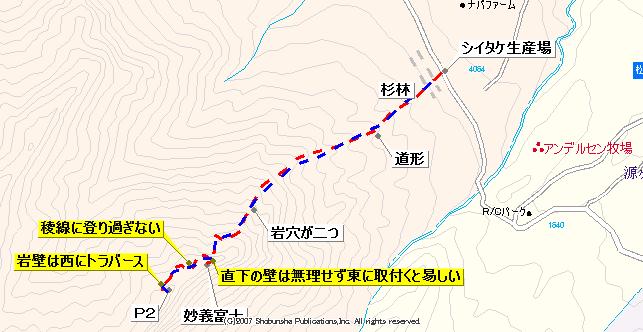

入山は余地の所からそのまま西に入る。するとそこにはスギの樹林帯で南北に作業道のようなものが通っていた。これに伝っては麓をトラバースしている事にしかならず、十字に突っ切るように西に進む。すると先ほどの場所から15mほどで、再び南北に道が入っていた。ここでやや南側のスギの植樹帯と草地との境の方へ足を向けると、その途中で山手(西)側に登って行くきり開きが確認できた。これは明瞭ではないのだが、私の感覚として切り開きに見えた。そこを行くと水の流れを跨ぎ、その先では明瞭な幅で山頂へ向っているような道形があった。ただこれは大水が流れた後のようであり、道形という表現が適切かどうか判らない。暫くそれに伝って行く。少々の薮漕ぎを予測してきていたが、意外や楽に登れて行く。高度を上げるに従い、道形も明瞭になり、この道はだんだんと谷部に吸い込まれてゆくように付いていた。谷(沢)登りでも構わないのだが北側には尾根があり、後者を選択して這い上がる。

妙義らしいザクザグと音がするようなザレタ斜面から尾根に乗り上げ、左に沢の音を聞きながら上がって行く。すると尾根上を塞ぐような岩場となり、そこを避けるように南に行く踏み跡があった。そこを行くと大岩がいくつもあり、その基部が洞穴のようになって口をあけている。どうにも熊でも居そうな場所に見え、踏み跡もその穴の方に続いていた。やもするとこの踏み跡は・・・。ドキドキしながらその大岩の西側を登って行く。するとその上で水の流れのあるルンゼになり、しばしの間その中を行く。このルンゼには流れがしっかりあり、苔むしている場所も多い。足許には注意したい場所である。この先で右手に再び踏み跡が現れ、沢を左に見るように九十九折の踏み跡を伝って行く。するとここに来てやっと人工物の絶縁テープのマーキングが現れた。途中トラバースするように踏み跡は北に行き、倒木の下をくぐるような場所もある。地形が少しづつ危険地帯に入ってきた感じになる。だんだんと谷形状が上に行くに従い絞られて行き、最後はやや北側に巻き上げる形で尾根に乗った。

尾根に乗り上げた場所にはベージュのビニール袋が縛られており、上からの下降点として良い目印となっていた。尾根はやややせ尾根であるが、そこに踏み跡が付いている。標高680m付近、途中から直登している踏み跡と北側をトラバースしている踏み跡があり、往路はトラバースしている方を選んだ。岩壁を左にして巻き込むように進む。この先の山頂直下で濡れた岩壁が待っていた。岩全体が濡れていて、その先の5mほど上がった場所には倒木があり、そこにはシュリンゲと思わしき白い紐が縛られていた。登って登れないことはないが、苔むしていて良く滑る。岩壁は諦め、その左にある土の斜面を潅木を掴みながら這い上がり、岩尾根に乗った。ここから先は高度感のある尾根歩きとなる。左側には大沢の流れが大きく聞こえ、風が吹き上げてきていた。足許には草もあり、一歩の間違えが命取りの場所でもあった。尾根には植生があるので、それを掴みながら慎重にゆっくりと上がって行く。

妙義富士山頂到着。岩の山頂で、人一人が座れるスペースしかない。体を反転させるにも、足がガクガクするような状況であった。少し下の潅木にはKUMOが縛られており、通常見える布柄も薄れやっと文字が判読できるほどであった。この山頂にはなぜか蝶が沢山飛来していた。蜜を吸える花があるとも思えないのだが、3種類ほどの大型の蝶が乱舞しており、目を和ませてくれていた。流石に大展望であり、仙人にでもなった気分で下界を見渡す。トランシーバーを握るとそのKUMO氏から声が掛かり、この先のP2から見る妙義富士がすばらしいと言う。そう言われると行くしかない。

大休止の後、慎重に往路を下り、先ほどの濡れた岩壁の下まで降りる。岩壁の下を西に進むと直立した岩壁を巻き込むようにルートが見出せる。ただ、岩壁に沿ってそのまま行ってしまうと、妙義富士とP2との間の峰に上がってしまう。上がったはいいが行き詰まり二進も三進も行かない。さらにはこの途中で岩に乗った土が崩れ1mほど滑落した。妙義富士からは途中をよく見ているとトラバースするように踏み跡(絶縁テープあり)が谷側に降りているのでそれを見出したい。p2が近くなると先ほどの妙義富士直下と同じような岩壁になる。東側にずれて頂稜に取り付こうと思ったが、手がかりが乏しく再び壁の下まで降りて岩壁の下を西にトラバースし、西側から巻き込むようにP2に上がって行く。これが正規ルートなのか判らぬが、途中にはかなり古い雨具が残地されていた。

P2に立つとこちらは足が竦むような場所ではなく、のんびりと展望を楽しめる空間があった。ただ昼寝でもして下手に寝返りをしたら谷底にまっさかさまである。妙義富士を見ると見事な表情をこちらに向けていた。先ほどまであの高みに居たのだが、こちらから見るとトンビか鷹ぐらいしか取り付けないのではないかと言う鋭さを見せていた。このピークにもKUMOが縛られ、先ほど同様に白い布になりつつあった。関東平野を見渡すには霞が邪魔をしているのだが、高度感を感じるには充分な視界があった。やはりここまで足を伸ばしたのは正解であり。妙義富士登山としては、P2は抱き合わせで登りたい場所となる。この先の白雲山側を見るとさして難しいような起伏は見えず、逆に気持ち良さそうな稜線に見えた。往路を戻る。

ややルートとしてはっきりしない部分があり、岩峰近辺に似たような地形が多く、慎重に登るならば往路にマーキングをしたほうがいいだろう。妙義富士直下の岩場まで戻り、下りは尾根伝いに降りて行く。途中で往路にトラバースした場所で合流するのだが、ここは尾根を伝ってもトラバースしても殆ど変わりないようなルートであった。あとは慎重に尾根筋を辿り、ベージュのビニール袋の下降点からルンゼ状の谷部を降りて行く。途中水の流れで汗をぬぐい、滑りやすい岩場を慎重に足を下ろしてゆく。スギの植林帯まで下れば、あとはルンルンと下るだけであった。周辺には大きなキノコもにょきにょきと見え、判る人にとっては猟場になるだろう。

車まで戻ると、ウエストポーチに付けていた獣避けの鈴が無くなって居る事に気が付いた。いつ落としたのか、途中で耳が鈍感になっていたようなのだが、もし入山する方が居るようであり、見つけ出したら一報願いたい。我が息子からプレゼントされたものであり、ちと大事にしていたものでもあった。そんなに大事なら登り返して探せばいいと言われるかもしれないが、たぶん岩場で擦れて落ちたのだろうと思う。ルート上に落ちている可能性が低い中でのお願いとなる。

登り終えて、距離こそ短いが気を張る場所が多く充実した登山であった。これが妙義の楽しさとも言える。毎週入っても楽しめる場所なのだが、こうやってたまに楽しむからそう思うのかもしれない。今回は雨上がりでもあり、濡れた場所が多かった。ただ、ザイルも持ち上げたのだが出す事無く通過できた。コース取り如何で危険度は異なるので、持っていないより持って上がった方が安心であろう。