金曜日、タイのバンボーへ出張依頼があった。24日(土)から週を跨いで28日(水)までの作業で、またもや週末が予定通りに行かなくなった。土日は珍しくテントを持った計画をしていたのだが、この依頼があった時点で全てがオジャンとなった。予報では週末は天気が悪いこともあり、まーいいかと割り切った。しかしいろいろ理由付けし少しやり繰りをすると、上手く人員が当て込めピンチヒッターが出せることになった。よって再び週末確保。でも一度下がったテンションを元通りにする事は出来ず、そのまま帰宅。そして新たな行き先が決まったのは23時を回ってからであった。

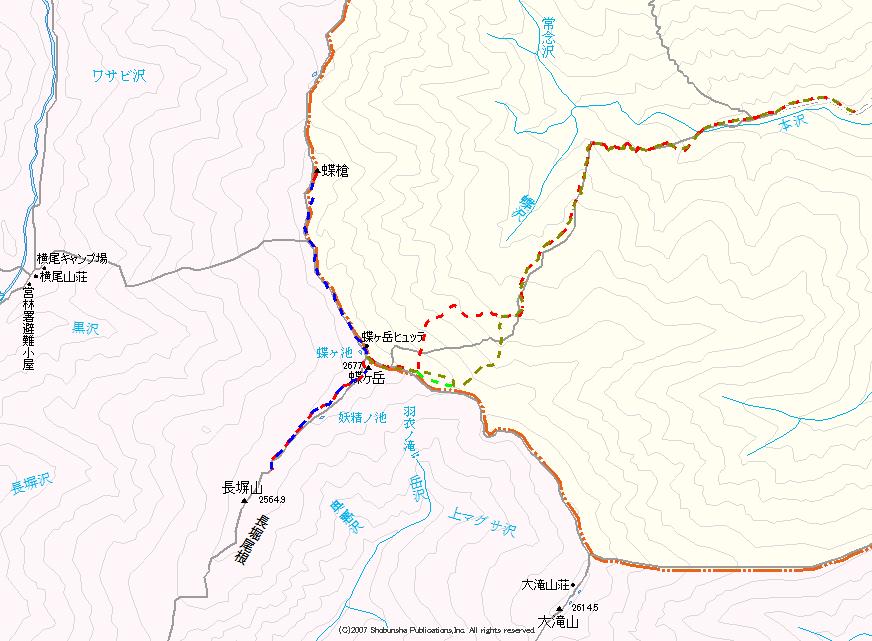

蝶槍は一度踏んではいるのだが、新たに日本山名事典に掲載され再登となる。そして長塀尾根上の長塀山(ながかべやま)は、当初は徳沢からピストンで登ろうと思っていたのだが、蝶槍が掲載されたことにより、踏むなら上からのアプローチと決めていた。と言うのは、蝶ヶ岳とこの山の間に魅惑的な池がある。その名は「妖精の池」。池めぐりも私の趣味の中にあり、見ておかねばならない場所なのであった。残雪の状況は、蝶ヶ岳ヒュッテの発信するウェブサイトで確認出来た。今年は雪が多いそうで、まだまだ豊富にあるようだ。

1:20家を出る。月明かりが明るく、西上州の山々のシルエットが良く見えていた。しかし今日は何処まで天気はもってくれるか。西からの雨雲は既に近くまで来ているようであった。三才山トンネルに潜り、松本に出る。豊科の街中を通り、烏川林道を遡り三股の駐車場に到着する。ここは約10年振りの訪問である。前回は1998年10月、ちょうど台風が命中し、暴風雨の中の行軍であり印象深い場所でもある。3:50到着すると同時に後ろからヘッドライトの明かりが大きくなって近づいてきた。駐車場に停めるのかと思ったら、そのままゲートの向こうへ走り去って行った。ゲート通過の様子を見ていなかったのだが、まるでイリュージョンのようであった。すぐに窓を開けると、エンジン音からオフロードバイクがゲートの脇をすり抜けて行ったのであった。山屋か釣師か・・・。

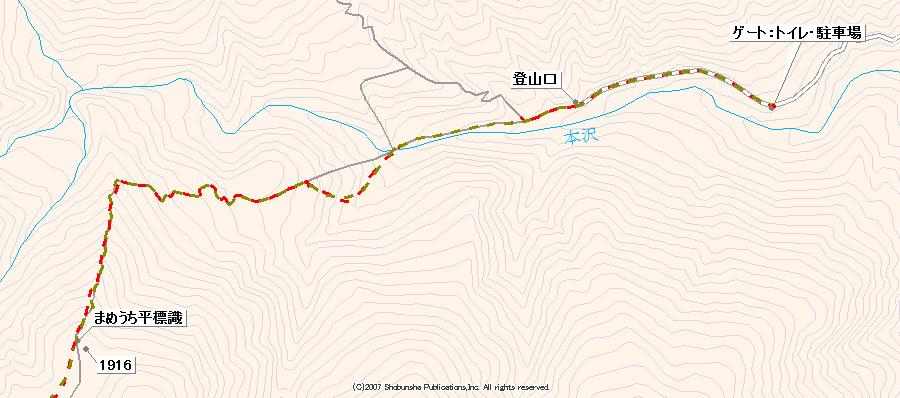

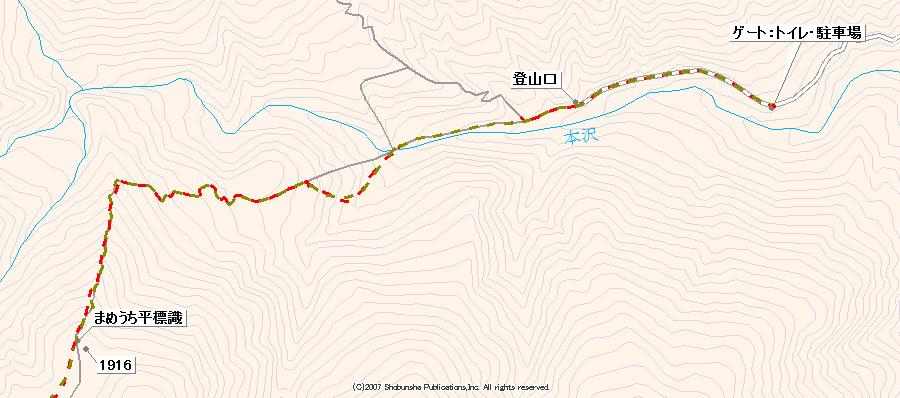

4:09ゲートを越えてゆく。本沢の流れの音を聞きながら林道を上流へ向かう。もうこの時期のこの時間は、ヘッドライトは不要なほどに明るかった。登山口に到着すると、そこに先ほどのバイクと多摩ナンバーのジムニーが置かれていた。この先は一級の登山道なので、特に説明は要らないだろう。沢沿いの登山道はニリンソウの最盛期であった。前回通過の記憶を反芻するように、付近を見ながら歩いて行く。つり橋を渡り山道に入る。三股から2キロ表示のある場所までは至極緩やかな道である。九十九折を登り、1850m付近から雪が繋がりだす。

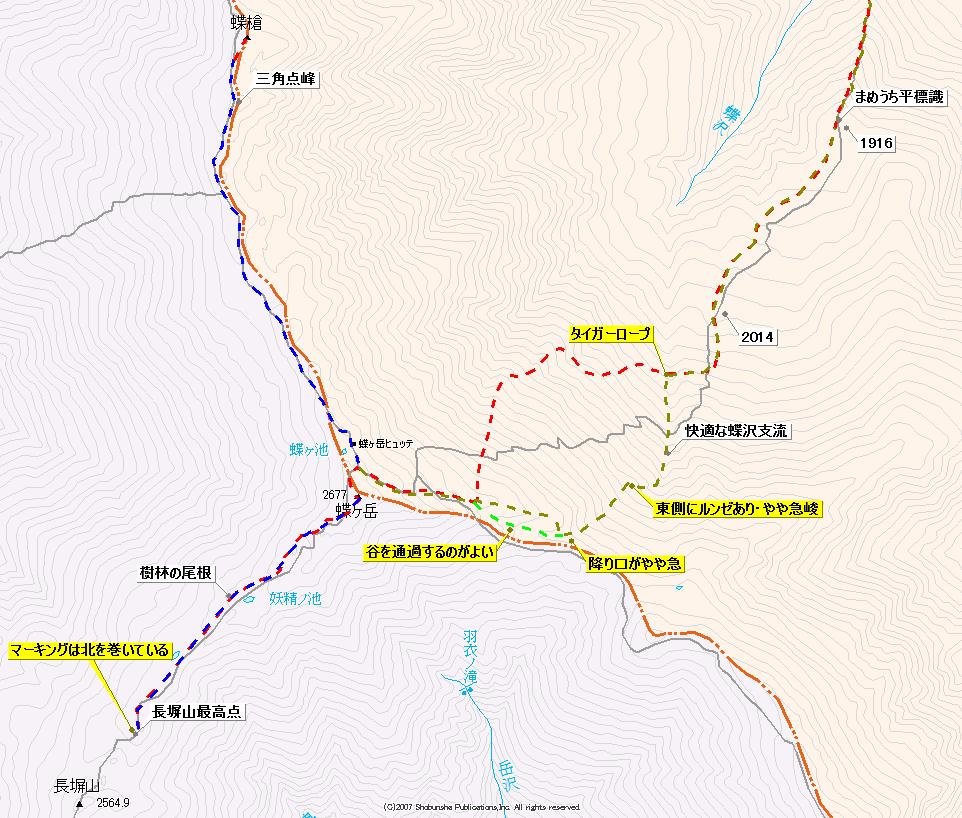

まめうち平から先が、ややルートが不明瞭になる。トレールも有るのだが、残雪が汚れており、判別しずらい場所もある。ここは特にトレールには頼らず、方向を定め適当に進んで行く。踏み抜きも多く、足を置く場所には注意が必要であった。途中で再びトレールに乗り、忠実にそれを辿ってゆく。地形図の登路からだいぶ北側に外れているのだが、マーキングや赤ペンキもあり、残雪期ルートだったのかも。トラバースの多いコース取りで、いくつかある谷には対岸へロープが流してあるので、幾許かの安心材料になる。トレールを見ると6本爪のアイゼン痕が見えるのだが、確かにこのルートは10本とか12本爪とかでなく、6本とか8本が妥当であろう。4本の簡易アイゼンでは使い物にならないし、この地形に対して適切なアイテムで出向いているところを見ると、ここを良く知り得た方が歩かれていることが判る。

7:30くらいだったか、樹林帯の中に居るころからヘリが上空を何度も行き来していた。見ていると常念岳の上まで行き、そして稜線上を舐めるように鍋冠山側へ行く。何度も何度も往復しており、何か不明者が出ていたのかもしれない。トレールは、途中から大滝山へ続く稜線に突き上げてゆく。ここまでアイゼンを付けずに居るので、雪を蹴りこみながら上がって行く。登りあげた場所は、夏道の下降点より200mほど東の所であった。上からヘリに監視されながら蝶ヶ岳ヒュッテを目指してゆく。こんな時に情報の共有が出来れば良いと思うのだが、どんなものだろうか。上空40mほどの場所に無言のヘリが居るのも結構なプレッシャーである。恐らく向こうもトランシーバーを持っているだろうから、呼び出し周波数で機体番号を呼んでやろうかとも思ったが、そこまでするとお節介になるのだろう。

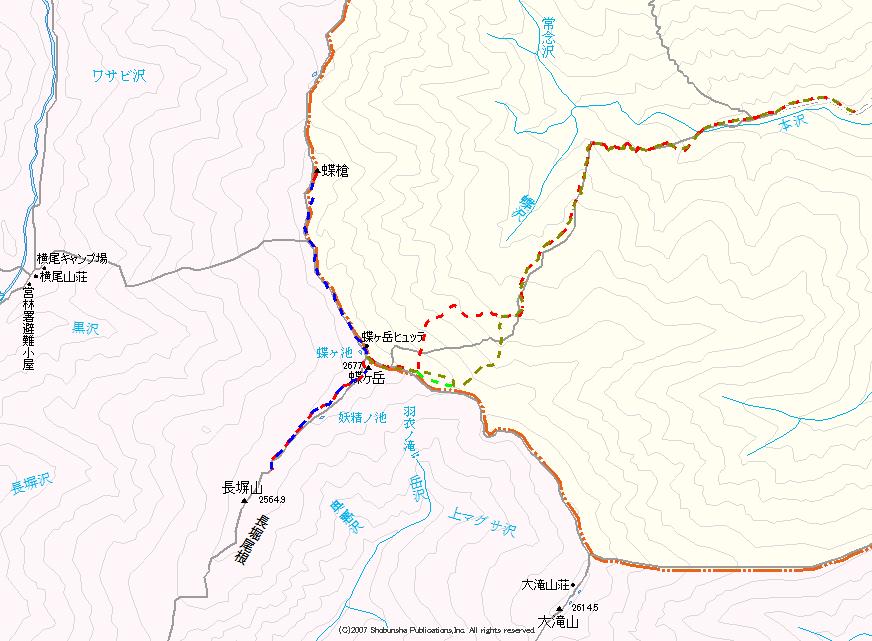

分岐標識の場所まで来ると、目の前に穂高の主稜線が目に飛び込んでくる。曇りや雨を想定して来ているので、この眺望は想定外となる。もっと良い景色と、急いで蝶ヶ岳へ駆け上がる。山頂には新しい標柱が立てられ、そこには「安曇村」と「堀金村」とあった。となると合併前の作となり、時間の経過がある。それにしては綺麗な状態で立っていた。つい昨日建てたと言ってもおかしくないほどに綺麗であった。ここからの眺望は360度のパノラマである。霞沢側を見ると、その奥に乗鞍と御嶽が白く浮かび上がっている。槍から明神まで連なる山々の斜面には、槍沢を筆頭に横尾本谷や各ルンゼが見える。金沢のDr.H氏が4月に辿ったコースを目で追ってみたが、さぞ気持ちよい滑降であっただろう。そして登り返しの厳しさも見て取れる。単眼鏡で雪面の様子を見ると、だいぶ雪崩が発生しており、現在は至極危険な斜面になっているようであった。さて今日のここは通過点で目的地ではない。長塀尾根へ向け下って行く。雪の上に雷鳥の糞もあったが、当の雷鳥の姿は見ることが無かった。

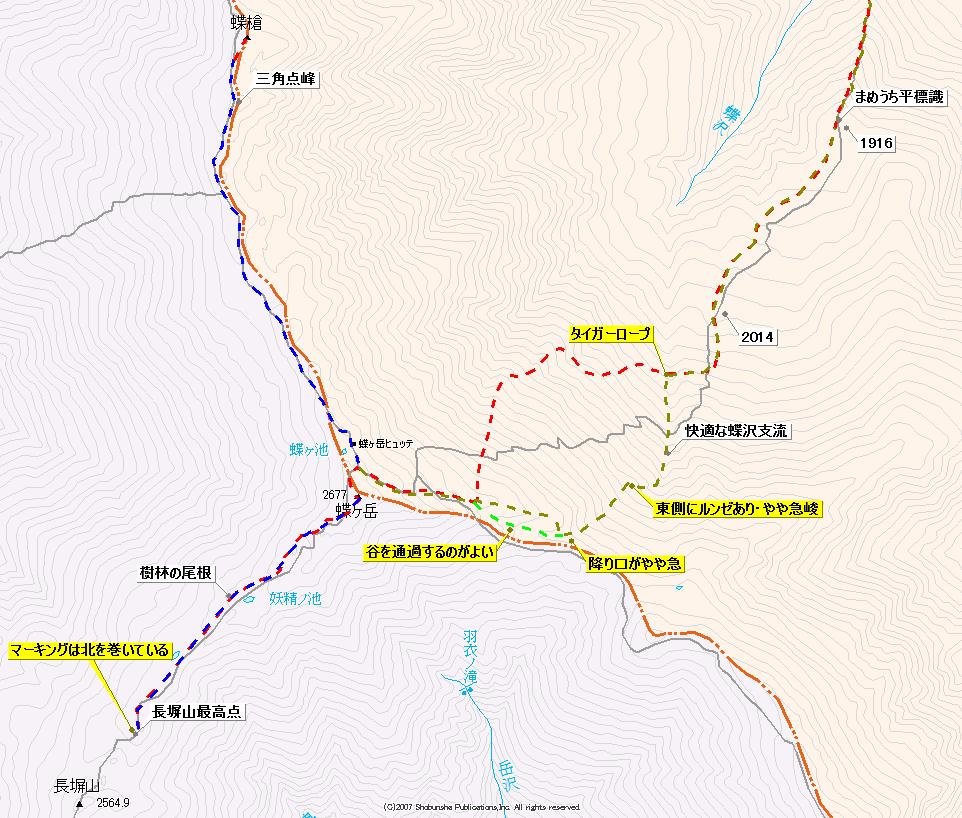

蝶ヶ岳の南西側の下りは少し夏道が辿れ、その先はべったりと雪が乗っていた。付近はかなり起伏の多い地形で、最初の鞍部的な場所が池形状をしており、そこが「妖精の池」かと思ったが、池はその先で、この時期でも埋もれずにしっかり水を湛えてくれていた。池をかすめるように北側を通過してゆく。樹林の中の視界の利かない尾根が続く。夏道が見えないこの時期は不明瞭ではあるが、真新しいピンクのビニール紐が導いてくれ、安心して歩いてゆける。長塀山を目の前にして、リボンや赤ペンキは山の北側を巻くように通過して行った。恐らく三角点峰で長塀山としているのであろう。ルートから逸れるように高みを目指してゆく。

長塀山山頂は、樹林のやや密生した山頂で標識類は何もない。しかしよく見ると雪面と同じ高さほどの場所にKUMOが縛られていた。そう言えばと、氏は昨年かに訪れていた事をここに来て思い出した。縛られている状況からして、氏の訪れた時に比べ、1.5mほどは雪があることになる。視界は無いのだが、木々の間からは辛うじて大滝山や蝶ヶ岳を望むことが出来る。ザックに腰を下ろし、しばし休憩。ここまで三股から4時間半であった。次は蝶ヶ岳三角点の北にある蝶槍を目指す。

標高差100mほどを登り返し、蝶ヶ岳から北進してゆく。蝶ヶ岳ヒュッテの、窓の多くは開け放たれて、換気をしているようであった。ゴールデンウィークを過ぎ、ひと休憩と言ったところだろう。そのまま横目で通過。ヒュッテから北側は登山道上には雪は無く、夏道をそのまま伝うことが出来る。雪は稜線の東側にあり、あえて雪に伝いたい場合は東側を進めばよい。軽いアップダウンをしながら登山道を常念岳方面に行く。ケルンが時折有るのだが、このケルンは、直方体の石を長手方向を上下に積んであり、遠くから見るとそこに石像があるようにも見える。

横尾への下降点を過ぎ、次の三角点峰も立ち寄る。残念ながらここの三角点も割られていた。三角点の南側には「頂上」と赤ペンキで書かれているのだが、これは10年前の訪問時にもあり、懐かしく思えた。一度下りこみ最後の登りになると、山頂近くの岩の先端に雲雀が止まり、賑やかしく出迎えてくれた。蝶槍の山頂の石には「TOP」と黄色いペンキで書かれていた。面白いもので、この蝶ヶ岳の山塊の各ピークは、それぞれが尊重されているようにみえる。最高点は言わずもがなの標柱の立つピークなのだが、三角点峰には「頂上」とあり、蝶槍には「TOP」とある。そして冥想の丘には方位盤などもあり、全てのピークに威厳を持たせてあるようになっている。大休止として360度のパノラマを楽しむ。曇りではあるが、さほど寒くなく長居が出来た。ただ、だんだんとガスが上がってきていた。西の方もやや暗くなってきており、間違いなく天気は下降線である。しっかり景色を目に焼き付けたところで往路を戻る。

ヒュッテは相変わらず開け放たれたままだったのだが、人影はなかった。誰か居れば少し会話をする用意はあったが、姿は見えなかった。恐らく中からはこちらは見えているのであろう。あっちへ行ったりこっちへ行ったり、不思議な行動をしていたのだから・・・。ビールでも飲みたいところであったが、グッと堪える。下降は往路に見た感じでは蝶沢支流が伝えそうなので、少し大滝山側に進んでから下る事にした。

夏道分岐点から大滝山側へ進むと、中央に大きな谷を擁した2重山稜帯がある。最初この北側の稜線を辿ったのだが、最初から谷部に入ってしまう方がいいし安全である。途中からやや勾配がきつくなるが、アイゼンを着けるほどではない。踵でグリップさせながら下って行く。緩やかに左にカーブするように谷を下りて行くと、途中で棚のような場所になり、その先が崖のように見え不安になる。しかしここは東にルンゼがあり、それを伝えばいい。ここが今回のルートで一番傾斜がきつい。私の時は雪質も適当で、アイゼンを着けずに下ることが出来た。ここを下ると真北に下る広い谷となる。この谷が蝶沢支流である。幅も広く傾斜も緩やかで、これまではグリセードで下ってきたが、自然とシリセードとなり、快適に滑り降りる。こんなに長い距離のシリセードは初めてで、距離にして400mほど滑り降りたようだ。通常ならスピードが出すぎたりして滑落を意識したりするのだが、ここはそれらの危険とは全く無縁であった。下に降りて行くと往路に見た、谷を横切るタイガーロープが見え、ここから往路のトレールを辿ってゆく。こんなにいいルートがあるとは知らなかった。蝶ヶ岳山頂からここまで一気にスキーで滑り降りることも可能である。タイガーロープがされているが、さらに下流側もべったりと雪が乗っていて、状態もいい。恐らく1800mくらいまでは気持ちよく滑り降りられるだろう。こうなると次回はもう少し早い時期にスキーで入りたいような・・・。

シラビソの樹林帯の中に入り、緩斜面にストライドを伸ばして行く。ここは沢の音も聞こえず、聞こえるのは風の音ぐらいである。派手なマーキングも少なく、やや迷いやすい感じがいい意味で心地よい。自然の中に居る感じが強くするのである。トレースは私の往路の物しかなく、本日の入山は一人だったようである。こんなメジャールートで誰にも逢わずに登下山出来るとは嬉しい限りである。まめうち平の標識の前で30秒ほど休憩し、九十九折を降りて行く。登山道を見ると、朝に無かった猿の糞をいくつか見るようになった。私は猿の群れに一度囲まれたことがあり、その時の恐怖から、サルはイノシシやクマよりも恐ろしい生き物だと思っている。周囲を気にしながら下って行く。

「三股まで2Km」の標識が見えたら、あとはなだらかな道を行く。予定通りに雨が落ち出すが、火照った体にはちょうどいいお湿りであった。つり橋を渡り、ほどなくして登山口に降り立つ。広みには既にバイクは無く、小屋主のものと思われるジムニーだけが残っていた。林道をウドでもないかと、キョロキョロしながら下ってゆく。ゲート前になると、先ほどの比でなく猿の糞が散乱していた。2m間隔にあるほどに残されており、登山道上に残した群れのものなのか、はたまた違う群れなのか。いずれにせよ大所帯の群れのようであった。

ゲートを越え駐車場に到着。広い駐車場には、ポツンと私の車だけが置かれていた。トイレ脇の水の流れで靴を洗い、帰路につく。今回は、蝶沢支流のルートが見出せたのが大収穫であった。登りにも使える場所であり、下りに使えばもれなく童心に帰れる場所となる。ただ雪質により危険度が変わってくるので、アイゼンを着けて慎重に下らねばならない場合もあるかもしれない。