摺鉢窪避難小屋の明かり取りの窓から見える夜空は星が輝いていた。寒いと思って起きると、銀マットから完全に外れた場所で寝ていた。4時半に起き出し、朝食を作り温まる。小屋内でもマイナス5度であった。静かにパッキングをして、濡れた靴に気合を入れて足を突っ込む。静かにドアを開けて二日目のスタート(5:00)。

よく育った霜柱をサクサクと踏みながら稜線へ登り返してゆく。5時出立にしたのは訳があり、稜線から御来光を拝みたいが為の行動であった。御来光は考えずに先を急ぐ場合は、単純に空木岳南峰付近で夜明けを迎えるようにするならば、もう1時間早くに出立しても良かった。下降点分岐まで登り上げ、赤椰岳へ登ってゆく。私に続いて小屋からの出立者がいるかと思ったが、30分ほど経ってもヘッドライトの動きは無かった。赤椰岳に到着し田切岳側を見ると、一面のハイマツの海。やはり田切岳は昨日のルートで正解なのだろう。次に本日目指す西山の尾根を見る。かなり急下降した先に紅葉を纏った西山がある。300mほど高度を下げてゆくのだが、下って到達するほど不本意な登山はない。でも行かないといつまでも残してしまう事となる。

赤椰岳と空木岳のちょうど中間部までは山の西側を通るルートが多く、東側が見えない。と言う事は御来光が見えない事となる。少し焦りながら足を進めると、中間部付近から南アルプス側の展望が開ける。そして周辺で最初に反応したのは御嶽山であった。山頂部が赤く焼けだし、なんとも神々しい。直ぐに南アルプスに目を移すと、本日の御来光がスッと上がってきた。雲海を従えた南アルプス側は荘厳という言葉がぴったり合うような絵面であった。しばし足を止めて一日の始まりに見入る。私がもう20歳も年を重ねていたら、手を合わせて拝んでいたかもしれない。最初の目的を達成し意気揚々と空木岳側に登り上げる。途中から振り返ると、周辺殆どで円錐形の山が多い中、田切岳だけがドーム状でよく目立っていた。西山への尾根は空木岳の南峰まで登ってしまうと登り過ぎであり、山頂より30mほど下の登山道付近から下るのが適当となる。西山側を見ると手前に顕著な2690mピークがあり、その左肩付近に辛うじて姿を見せていた。

夜も明けきりハイマツに突入してゆく。最初はやや尾根北側が歩きやすく、ハイマツを踏みながら下ってゆく。次第にそのハイマツも立ってくるが、下りなので踏みつけながら降りてゆく。15分ほど下った辺りから北側がザレた斜面になり、そことハイマツとの境を辿るように進んでゆく。2690ピークへの斜面にはハイマツがびっしりとある。突っ込んでもいいが、右(北)側にダケカンバの低木が生えている場所があり、少し北寄りに進むと上がりやすい。最後はどうしてもハイマツは避けられないが、それも15mほどで、難なく2690ピークの上に立つ。まばらにオアシスのようにハイマツの生えていない場所があり、そこで少し呼吸を整える。ここから西山を見ると、なぜか空木岳側から見たより距離があるように見える。紅葉した山全体が色濃くなり、目の錯覚を起こさせているのかもしれない。

2690ピークからは尾根頂部は濃いハイマツであり、少し南側に岩の露出した筋が降りている。そこを伝ってどんどん高度を落としてゆく。山頂部からの下り始めは、少し岩場なのでやや注意が必要となる。下ってゆくと草つきの広いなだらかな斜面になる。そんな中にハイマツ帯がところどころあり、それらを避けるように草地を選んで進んでゆく。途中で位置確認をと尾根頂部に上がったが、尾根上はハイマツが蔓延り、再び南側斜面をトラバースしてゆく。少しこの時期大げさだが、アイゼンがあるとありがたい傾斜角度であった。実際着けたら快適のはずである。

山頂手前に最低鞍部があり、そこからは直線的に山頂部を目指すのではなく、ここも南側を巻き込むように進んでゆく。そこには薄っすらと判る踏み跡もあった。シカ道なら糞があると思うが、それらがない。昔の道なのかも。その踏み跡を辿って行くと岩の積み重なった所を南側から巻き込み、その先は少しシラビソがうるさい所もあるが、分けて入ると中に踏み跡が続いていた。そしてここに来て初めてマーキングを見る。それは枝を束ねて透明なビニールを縛ったものであった。この先も南側から緩やかに登り上げるように踏み跡を伝い、シラビソと石楠花が繁茂する山頂部に到達した。

道筋は西側に少し伝っていたが、その先をあまり詮索しなかったのでどこまでどうなのかは判らなかった。最高部にはMLQの絶縁テープと、それに並んでKUMOが縛られていた。北を見るとちょうど同じ高さに木曽殿越にある木曽殿山荘が見えていた。東側の周囲には覆いかぶさるように赤椰岳の稜線が見えていた。下ってきた2690ピーク側を見ると、先ほどの空木岳側から見た絵の反対で、2690ピークの右肩に空木岳南峰がちょこんと見えていた。登り返さないと帰れないので、帰りは問答無用に登るだけ。南側の少し開けた場所で朝日を浴びながらしばし休憩し、往路を戻る。

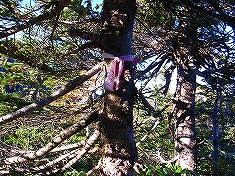

帰りは往路と同じく草つきの斜面をトラバース気味に上がって行く。どこを通っても歩けるような場所だが、歩きやすい場所はあり、そこを選んでゆくと、斜面途中のダケカンバにKUMOが縛られていた。浅い谷部を行くような感じで登って行くと自然と2690ピーク下のガレた場所に登り上げた。最後は岩場のクラックを手がかりにして3mほどの岩登り。ここは岩を避けて左右を通れるので、無理はせずとも通過可能。私はお遊びで直登をした。

さて2690ピークに到着。ここからは往路はタケカンバのある北寄りを通ったが、下りとなるのでハイマツを踏んで鞍部まで降りてゆく。そしてハイマツ間の草地を進むように、尾根頂部からかなり下がった南側を通過してゆく。予想通り、そこに微かに踏み跡が残っていた。上に行くほどに判らなくなるが、全てを繋げて考えると、ここには昔の道があったように見受けられる。奥二又沢を辿る沢屋のルートかもしれない。ただ全く不明瞭なので、道は無いと思って出向いた方が無難である。稜線の登山道を歩くハイカーの姿が良く見える。寝たハイマツ帯になると、もう登山道も近い。登山道に合流する直ぐ手前に岩の風化による面白いオブジェがある。ここでしばし休憩し、登山道に乗って空木岳を越えてゆく。登山道がこんなにありがたいものかと快調に飛ばして行く。途中18名のパーティーがすれ違う。このパーティーはすばらしかった。リーダーとサブリーダーがしっかりしているのもあろうが、私の姿を見るや、全員がサッと登山道脇に避けてくれた。パーティー行動の手本のような団体であった。空木岳からの危険箇所も濡れてさえ居なければスルスルと下って行ける。結局空木岳南峰から木曽殿越まで40分ほどで到達した。小屋の前はカラフルな登山者が居り、周辺の紅葉に負けないほどであった。小屋の前のベンチに荷を置いて下降に備えて防寒用の雨具を脱ぐ。

下降開始してゆくが、殆ど水平動のような感じで山腹をトラバースしてゆく登山道であった。下りだして直ぐに単独の男性が登ってきた。時計はまだ10時、下を何時に出てきたのだろうか。猛者らしく重そうなザックを背負い、涼しそうな表情ですれ違って行った。木曽義仲の力水で、少し喉を潤す。と同時に、先ほどの人は水汲みの人かとも思った。水の流れは既に少し凍っている部分もあり、このあたりは秋から冬になりつつあった。相変わらずのなだらかなトラバース道が続く。

見晴場からは、先ほど居た西山が見えている。登頂した時も嬉しいのだが、こうして登ったばかりの山を遠くから眺めるのもまた感慨深い。ただここは見晴場と言うものの、周辺の木々が生長してきており、それらが視界を遮るようになってきていた。この先で八合目の標識の立つ場所になる。そこには新旧2つの表示があり、共に北沢までを示していた。それによると新しい標識の方は90分、古い方は50分とある。40分の違いは大きいのだが表記の違いはどうした事か、どちらかが違うのなら片方を除去すれば良いように思う。こうなると古い表記の50分に向けてがんばってみたくなる。

この先は尾根の北側を暫く通過する。よく管理された道で、超一級の歩き易い道の状態を保っていた。尾根再び乗り、その先は笹の繫茂した中に登山道が切られ、周辺の紅葉を愛でながら下ってゆく。どこかにカメラを構えられるような紅葉がないかと探していくのだが、希望するような発色の良い紅葉はこの辺りにはなかった。途中に仙人の泉があり、ここも喉を潤す。と言うか各水場で味を確かめながら下っている。先ほどの義仲の力水は、ややいがらっぽい味であり、ここは少し苦かった。私の体調にもよるので、正確ではない事はご了承のほどを。

そして今度は七合目通過。ここには新しい標識しかなく北沢まで1時間とある。先ほどの八号目からここまでほぼ30分で来ている。とすると新しい標識の方が正解となる。ただここから先が新しい表記は1時間とあるが、八合目の表記に従うと20分ほどで降りられる事になる。広い斜面の中に細かく九十九折をしながら下ってゆく。途中下からの登山者とすれ違い、軽く会釈をして闊歩しておりてゆく。そして北沢の吊橋の前に降り立った。確かに古い道標どおり八号目から50分で降りて来た。しかしこれは大荷物でのんびりと降りられる時間ではない。50分を気にして少し急いで降りてきていた。でも新しい標識を考えると、これは大きくコースタイムが外れる。20分と60分では40分の誤差がある。双方の中間あたりのコースタイムが適当のようであるが、はてさて行政としての標識ではないようであり、好意により建てられたものであり、あるだけでも感謝せねばならない。吊橋は古いがとてもしっかりとした造りで、渡っていても揺れるような事は無く、見た目以上にしっかりしていた。

北沢からはしばし登りが待っている。木の根の蔓延るような所を駆け上がってゆくが、その先で崩落地があり、迂回する立派な道が出来ていた。三角点峰は気づかず通過し、この先の八丁のぞきまではすばらしい紅葉の回廊となっていた。ここが待ち焦がれた色合いであり、しばし立ち止まってシャッターを切る。天気が快晴から曇天に変わり、そのために発色がいまいちなのだが、それにしてもいい色合いの場所となっていた。谷側には亀甲型のフェンスが続くのだが、シカ避けなのか、何か特殊な菌類が出る場所なのか・・・。

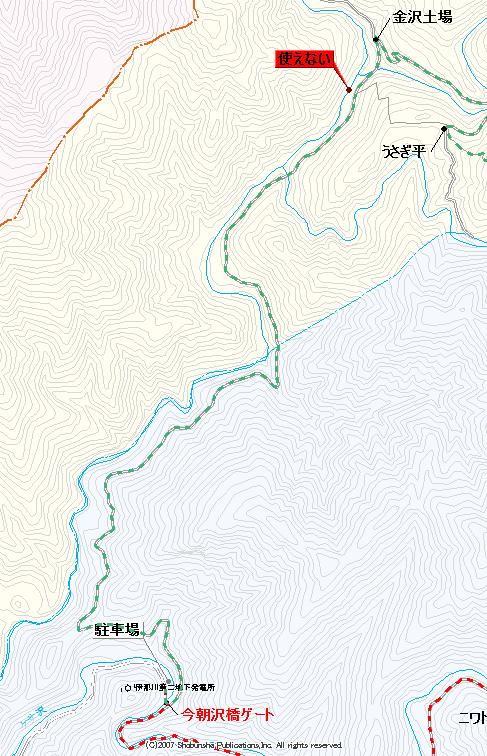

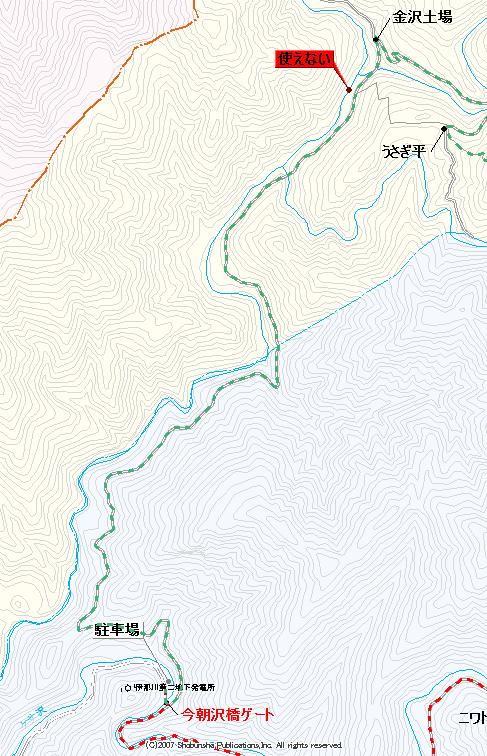

うさぎ平に到着するとマウンテンバイクが1台デポしてあり、さらに四駆の乗用車が1台置かれていた。裏技で入れるのかと思って寄って行くと、通行許可書がインパネの上に置かれていた。それは小屋の従事者の車であった。ちょうど昼でもあり、道標前のベンチに腰を下ろし残っていたパンを齧る。林道を下ってゆくと水場があるが、ここの水はおいしい水であった。何か視線を感じると思ってその方を見ると、真っ黒なカモシカが林道上でこちらを向いていた。こちらも目が悪いのだが、向こうも悪いらしく、距離にして30mほどになるまでこちらを眺めたままであった。林道を下ってゆくと金沢橋の所で2つの沢が出合い、取水堰堤施設が出来ていた。林道をどんどん闊歩して行くと金沢土場の丁字路に来る。ここで北に進むと中八丁峠を経て倉本駅に通じる登山道になる。伊那川ダム側に南に進む。最初に工事用の飯場のプレハブがあり、その先に地図に書かれている避難小屋がある。しかし現存するその小屋は利用出来る状態でなく、入口の扉は半開放のまま壊れ、空気の流通よろしく窓は壊れ全開となっていた。流石に好奇心旺盛な私も覗く気も起きず、横目に通過した場所であった。現状のままなら地図からは避難小屋の表記を削除した方がいいように思う。

避難小屋から下ること13分で、こちらにもロボット雨量計が設置されていた。下流がダムだけに上流の降雨量は大事であり、つぶさにデータを取っているようであった。林道は金沢での河川工事がされている為か、沢山の車の轍があった。そこに一人分の登りの登山者の足跡があり、北沢の上ですれ違った方の物のようであった。こちらの林道沿いにも山側に沢の流れを見る場所が多い。一箇所細いが見栄えのする滝もあった。自然を堪能するのは、やはり歩くスピードが一番いいようである。

今朝沢橋に分岐に着くと、ここで周回してきた事になる。橋を渡りゲートを越えて駐車場に戻る。駐車場には沢山の車が置かれ、上部の駐車場には目いっぱい入れられていた。私の車の横もドアが開けられないほどの間隔(30センチほど)に停められ、なぜに下の駐車スペースに停めないのか不思議でならなかった。下の駐車場はがら空きでありゆったりと停められ、歩いても30秒とかからない位置にあるのに・・・。

帰りに伊那川ダムに立ち寄るが、付近の紅葉を楽しむにはまだ早く、ダム湖の水面だけが綺麗なエメラルド色を見せていた。出掛けには好天予報であったが、朝こそ快晴なれど、昼以降はうす曇の日であった。