週中は長い雨。これでは山の雪の状態は、カキ氷にシロップをかけているのと同じような状態だ。土曜日はいくら天気が良いとしても辛い行軍が予想できた。ここで判断が微妙なのだが、いっそう標高の高い所に上がって硬い雪を期待するか、低い所でつぼ足と割り切るかである。ただ、高いからとて連日の雨と好天では、腐っているのは間違いなく、高いが故になおそれが障害になる事になる。雨が降り続いた条件は何処も一緒であり、ここは天気の悪いエリアに行き、好天での雪解け進攻を回避しようと考えた。

新潟方面が曇り模様で、目ぼしい所をつらつらと見ていたのだが、何か煮えきれない。少し上州側に目を移すと、谷川岳の南側で面白そうな場所が目に入った。ここ2週一筆書きが出来るコースを選んだのだが、ここも上手く周回できる。「春の一筆書きシリーズ第3弾」として出向いてみることにした。コースは登りに巡視路が使えるであろう反時計周りとした。あるものは使って高度を稼ぐ。これが私流の登山でもある。

1:20家を出る。今回は関越道には乗らず、17号を地走りしてゆく。赤谷湖左岸の相俣交差点から県道270号に入り、村内の道を行く。すると所々ある神社が煌々と明るい。なぜだろうと思いつつ先に進み、赤い鉄橋の橋を渡り右折をする。するとその先に富士浅間神社があり、その前に案内看板があった。なんと今日が村祭りなのだそうだ。祭りは嫌いではないので、下山後の楽しみが増えた事となった。入山口とした巡視路入口を斥候し、次に下山側の偵察に川古温泉に行く。先ほどの場所と比べると、50mほど温泉側の方が標高が低い。帰りの登り返しを考えると、温泉側に車を置いてしまった方が良いので、ちょうど分岐箇所にトイレがあり、その脇が空いていたのでそこに停めさせて貰った(3:30)。すぐにスタートと思っていたが、先ほどの巡視路付近にいくつもの山道が入っているのが確認出来、周辺の様子が見えない事で分岐ミスなどの時間ロスにならないように、少し明るくなるのを待った。

4:39歩き出す。今回はスノーシューで無くワカンジキの携行とした。藪部分も多そうであり、傾斜の厳しい所もある事からの判断であった。しっかりピッケルも携えて車道を上がってゆく。この道はなぜか車通りが多い。この時間にして、到着してから5台ほどが通過して行った。富士浅間神社を過ぎ、その先で270号線の道路状況表示がある。ここには黄色いゲートもあり、大雪の時は閉じるのであろう。そしてその先の北側を注意していると、いくつか山手側に道が入っている。手前の2つほどは何も表示が無く、その先に「NO17 八木沢線」と書かれた黄色い標柱があり、ここから入山する。よく踏まれた道で、途中で先ほど見た別の道と合流するのかと思ったが、九十九折ではあるが一本道であった。尾根に乗ると最初の鉄塔があり、送電線に沿うように付近の樹木は伐採されていた。

3つ目の送電線鉄塔の所には紙に包んだヤマブドウの残骸があった。ここから少し進行方向が変わり尾根の中にあるしっかりした登山道を行く。しばらく伝うと尾根歩きから北側斜面のトラバース道になる。しかし雪が堆積して歩き辛く、アイゼンを着けないと谷側へ落ちてしまいそうになる。しかし、完全に雪がつながっては居ないので、ここで装着は少し早すぎで、履かずに居られるように尾根に登り上げ伝ってゆく。尾根上はあまり歩かれないのか、踏み跡は薄かった。

5:55ヨシガ沢山到着。こんもりとした意外に広い山頂であった。30人ほどが滞在してもスペースが余るような場所であった。山頂から南側に吾妻耶山が至近距離にある。そして同方向の赤谷越に続く尾根には、白、青、黄色、ピンク、色とりどりのリボンが続いていた。雪が緩く踏み抜きが多い。この先が思いやられるが、もう行くしかなかった。ヨシガ沢山から北に少し進むと、左から先ほどのトラバース道が合流した。ここにはしっかり鉄塔の為の道標があり、古いものらしく木に取り込まれていた。

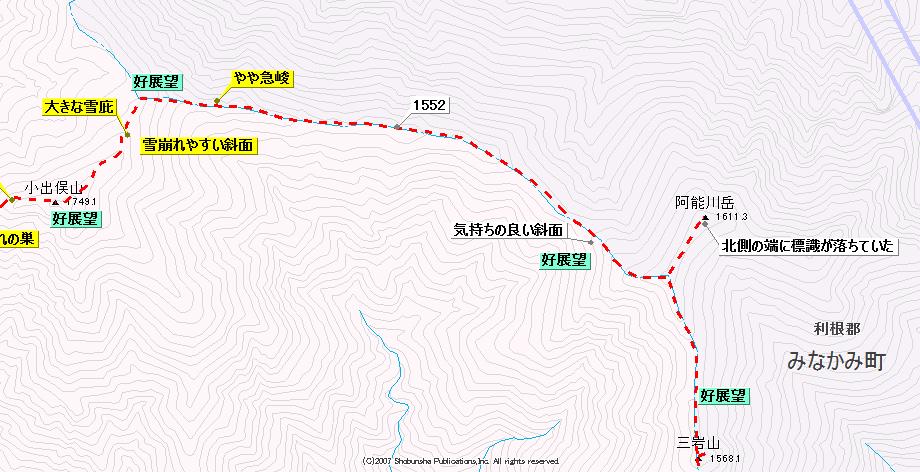

依然良い道が続く。だんだんと雪が繋がりだしたが、相変わらず断続的に明瞭な登山道が見え隠れしていた。ルート上にある4番目の鉄塔を過ぎても尾根上には道があり、もしや阿能川山まで夏道があるのではないかと思えるほどであった。1230m高点を過ぎても、まだ続き、予想の真実味も増してきていた。この先辺りから完全に雪が繋がるようになってきた。尾根の東側に雪が堆積しており、その上を慎重に行く。気をつけないと雪庇になっている場所もあり、予測と勘と運が必用であった。時折、マーキングリボンもあり、安心材料にもなった。緩い雪に耐え切れず、途中でワカンを装着となった。

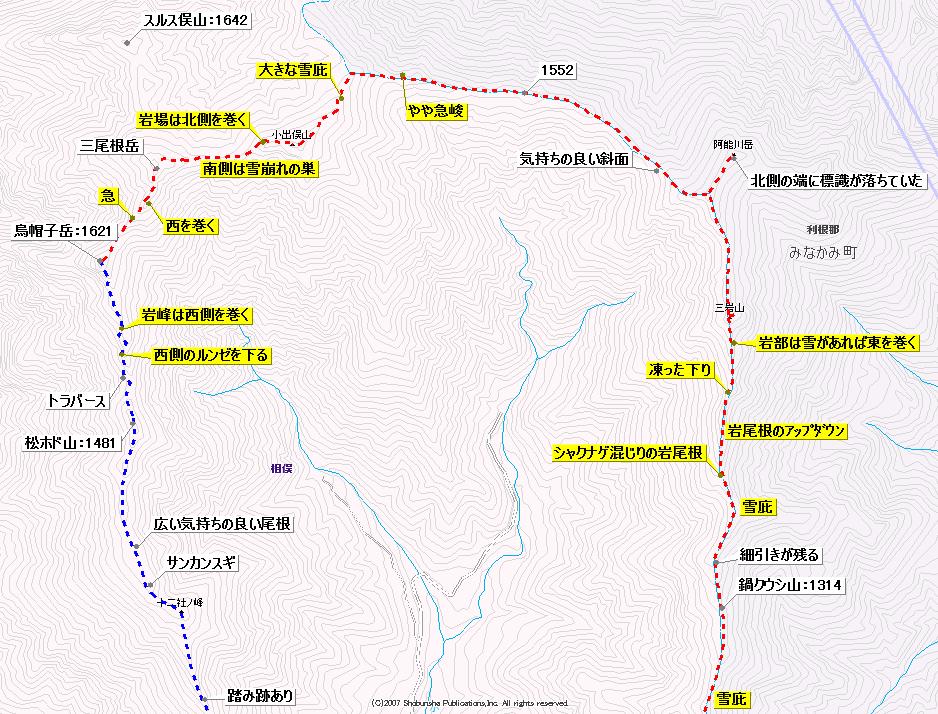

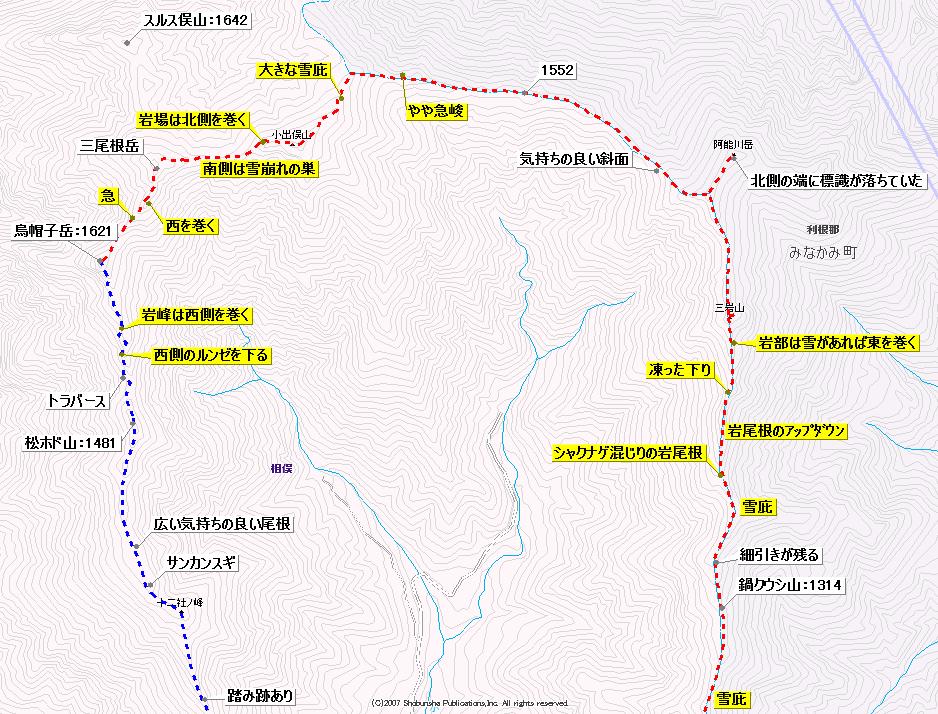

1314高点の鍋クウシ山は完全に通過点のような斜面で、特に平坦地ではなかった。気にしていなければ、気がつかずに通過してしまうであろう。その先の高みが目の前に迫り、そこが鍋クウシ山なのかと誤解してしまうような場所であった。この鍋クウシ山の北側の高点は、雪庇に直角に登りあげるような場所で、補助の為の基点なのか、木に細引きがフィックスされていた。この先で雪面上に熊の足跡が東西に横切っていた。居る事は間違いないようである。

北緯36度47分付近になると岩場とサンカンスギのミックスしたヤセ尾根が連続する。尾根上に乗らずに西側斜面をトラバースした方が良い場所もあった。よくよく見ると踏み痕があるので、濃い踏み跡で判断するのがいいだろう。付近は雪が付いておらず地面が出ているところが多い。アップダウンが連続する。今日は全くもってワカンで正解であった。ワカンとスノーシューを大まかに例えるならば、点と線と表現したいのだが、踏み出す一歩に対しての重要度の高い場所では、浮力優位のスノーシューでもワカンには勝てない。北緯36度47分の線と三岩山のちょうど中間部で、一部3mほど凍った場所の下りがある。足場は全て凍っているので両側の岩場を手でつっぱり、腕力で下る格好になる。ここをクリアーすると、今度は岩が連続する登りとなる。夏道はどうもその岩の頂部を通っているようだが、この時期は雪に繋がって容易に東側を巻いてゆける。ただし、岩と雪の隙間を覗くと、かなり深い穴になっていたので、それなりに注意しながら行かねばならない。

8:19三岩山到着。次に目指す阿能川岳の方を見るが、完全にガスに包まれぼんやり見えるだけであった。特に山名を示すものは無く、素っ気無い山頂であった。ここは北東側にもこんもりとしたピークがあり、どちらかと言うとその高みの方が高く見える。足を運んでみるが、反対側に立つと、今度は先ほど居た場所の方が高く見える。要するにほとんど同じの標高だと言うことだろう。ただ北東側のピークにはテントを張るにちょうどいいような平坦な場所があった。樹林が西側にあり、防風にもなるのでテン場に最適かもしれない。

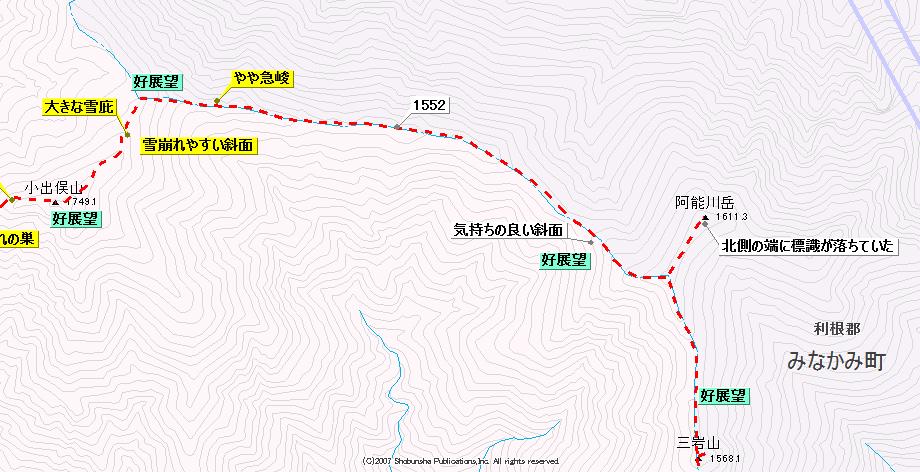

三岩山から先は平坦な場所が続き、東側を見下ろすと関越トンネル出入り口にある谷川岳パーキングエリアが見えていた。日頃通る関越道を、こんな角度で見るとは思ってもみなかった。なかなか見られない光景で、しばし単眼鏡で車の流れを追っていた。小出俣山へ続く分岐ピークから、北東にさらに進む。ちょうど濃いガスに巻かれ生憎の状況であった。阿能川岳の最高点も雪の堆積の最高点になっていて、少し北側に進むと運良く雪面上に山頂標識が落ちていた。ほとんど判読不能だが、目を凝らすと紛れも無く阿能川岳を記している。○○山岳会と書いてあるのだが、ここは読み取れなかった。アルミのバン線で縛ってあったようで、それが切れて下に落ちていた状況であった。雪解けと一緒に下の方に流れて行ってしまうのか、ここに留まってくれるのか、同じ位置に置いておいた。天気が良ければここからトマノ耳が見える場所なのだが、そこには荒々しい山容は無く、白いガスで仕立てられたカーテンだけであった。

先ほどの分岐ピークまで戻り西進して行く。かなり気持ちの良い場所で、なだらかに下ってゆける。そして1552高点まで上がると、先ほど居た阿能川山のガスが晴れた。もう20分か30分停滞していたら、と思ってしまうのだが、ガスがかかり“先を急げ”と言うことだったのかもしれない。だんだんと目指す小出俣山が近くなっている。こちらも上部にガスがかかり見る事が出来ない。中腹には大きな雪崩痕が残り、この山の荒々しさを強調させている。小出俣山の北東で尾根が角度を変えるのだが、ここの東側斜面はやや急であり、カンジキでの登りはちと酷であった。ここはアイゼンが必用であった。ただかなり潜る。ワカンでは滑る。アイゼンでは潜る。どちらを取るかなのだが、ワカンのまま何度も蹴りこみながら上がってゆく。上まで行くと、付近には雪庇も多く、それらにクラックが入って大きく割れていた。雪崩箇所は、この下の方であり、この東側斜面全体が崩れやすい斜度をしているようであった。周辺の樹木にはエビの尻尾が3センチほどに発達しており、これらが日に照らされてきらきらと光る。降り続いていた雨が止んだのはいいが、ここに上がってから、北側からの強い風が今度は障害となった。

小出俣山登頂。北側の緩斜面に樹木があり、南側は切れ落ちている。万太郎山側は、何とか中腹くらいまで見えるようになってきていた。この山頂にも山名標識は無かった。在る物はほとんど雪の下なのだろう。歩いて来たヨシガ沢山から阿能川山へ繋がる尾根が良く見える。遠く赤谷湖も黒い水を湛えている。多くの人はこの南側にあるオゼノ尾根で登下行をしているようだが、我が予定は十二社ノ峰を含めた周回であり、ここで下るわけには行かなかった。トランシーバーからは、関東方面は好天なのか、いろんな山頂から声が聞こえていた。山頂の西側には、ここにも熊の足跡があった。付近は笹薮がある。居心地の良い生息域なのだろう。

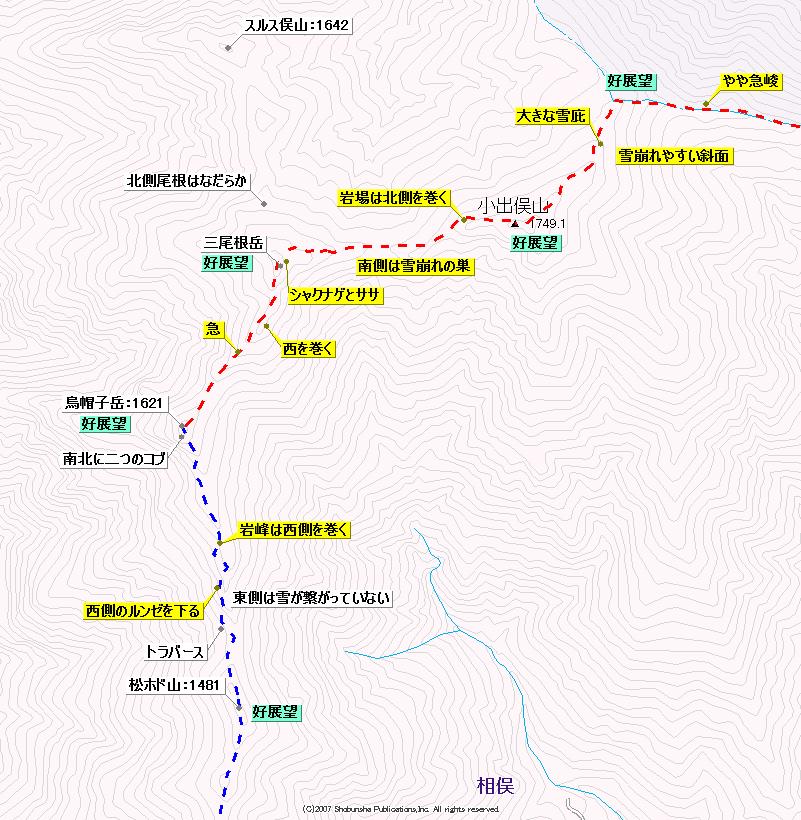

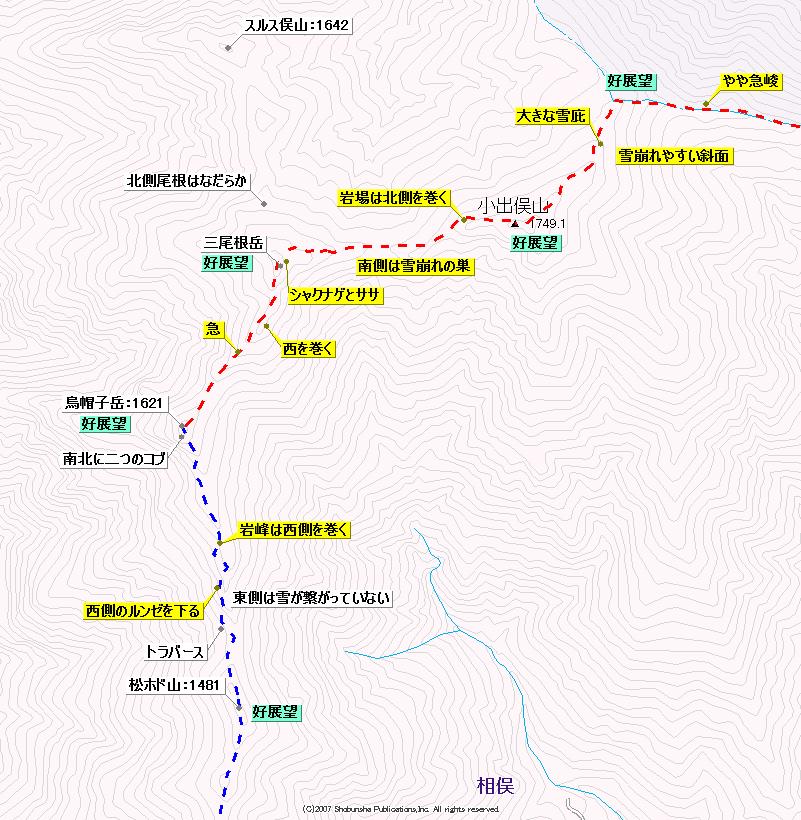

三尾根岳に向け下降開始。石楠花と笹の痩せた尾根から始まる。最初の峰は右を巻いて行くが、ズボズボと膝までの踏み抜きの連続であった。なかなか雪庇付近の硬いに繋がることは難しく、その要因にはクラックが大量に出来ているのと、雪崩が発生していて視覚的に拒否したくなるような場所であった。しばらく北側斜面をずれて行く。途中右(北)側にスルス俣山が見える。容易に行けそうなのだが、今日の雪質では行くにはそれなりの覚悟をしなければならない。まだこの先烏帽子岳までの難関も控えている中で、ここで疲労しきるわけには行かなかった。三尾根岳から往復1.5時間くらいみてれば行って来れそうだが、言うは易し行うは難しである。三尾根岳の東斜面は、ササとシャクナゲのミックスする場所で、雪が乗っていない所も多い。

三尾根岳登頂。こちらから北を見ると、スルス俣山が直ぐ近くにあるのだが、逆に烏帽子岳を見ると、その中間部に2つ3つ岩峰が見える。帰らねばならない方向を重要視し、やはりここでもスルス俣山のピストンは止めた。この山頂はササの繁茂した山頂で、ほとんど雪が着いていない状態であった。先ほどの小出俣山が既に遠くに見える。烏帽子までに進めない障害があったら、小出俣山まで戻ってオゼノ尾根を下る事も有り得る。またあそこまで登り返す事の無いようにと祈るばかりであった。踏み抜きも大方下りだから良かったが、登りでとなると思いやられるのであった。朝食兼昼食とし、いつものヤキソバパンを齧る。アイゼンやらテルモスに押され、まるで広島焼のようなヤキソバパンであった。

さて下降開始。痩せた尾根上にも微かに踏み跡と言うか掻き分けた痕が判る。ほとんど尾根上を辿るのだが、15分ほど下ってくると目の前に岩峰が現れ、ここは直上せず、西側を巻いてゆく。この先で15mほどの急下降がある。ストックをピッケルに持ち替えて、ゆっくりと突き刺しながら下って行く。もう一つ岩場を踏み跡に伝って直上した箇所が有るのだが、先ほどの西側を巻いた岩の北側だったか南側だったか不確かになっている。何せ岩場の所はよく斜面を見、踏み痕が無くなったら、巻けそうだったら巻き、巻けない場所であったら直上して越えて行くしかない。

三尾根岳を出てから40分ほどで烏帽子岳に立つ。烏帽子岳は南北に二つのコブがあり、二コブらくだの背のようになっていた。最初の北からの高点から南の高点に行こうとした時、雪の上に何かを発見。ウンが良いと言えるのか、それは大キジの残留品であった。ローペが添えられ人間の物であることに間違いない。人の存在を感じる物であり、嬉しいのだが、それが大キジでは・・・。そしてこんな所でしなくてもと思うのだが、出物腫れ物所嫌わずと言うからそのものか。ある意味反面教師でもある。誰もここには来ないと思ったのかもしれないが、ウンを拾った(見た)者は無事下山出来たが、ウンを落としたものはどうだったろうか。下山になる。

直下辺りは、ササを掻き分けながら進み、雪がある所は尾根東側の雪の上を行く。ただし、崩れ落ちる可能性もあるので要注意である。先に行くと鋭利な岩峰があり、到底登れそうにない。しかしここには西側の岩峰の基部を巻くように踏み痕が有り、そこを辿ればよい。このトラバースは、岩が脆いところもあったので要注意である。さらに下って行くと尾根上は進めず、東側の狭いルンゼを下ってゆくところがある。ここはやや急峻であり、滑れば下まで一気に行ってしまいそうになる。潅木を掴みながら慎重に下って行く。手がかりが無い場所もあり、時間を掛けて通過してゆく。ここを最後に危険箇所から回避される。尾根上の雪が割れていて伝えないので、やや西側をトラバースするように巻いてゆく。

松ホド山は南北に長い山頂で、なかなか展望の良い場所であった。この山頂部にも特に標識は無い。標高点を取っている場所より、北側の方が高く、南に行くほどに低くなっているようであった。ただこれは雪が乗っている時の事である。小出俣沢を挟んで、朝方歩いていた稜線が見事に見える。よくもあんな所から歩いてきたと自画自賛する。既に小出俣山や阿能川岳はガスに覆われてしまっていた。次に目指す十二社ノ峰もすぐそこに見えている。緊張の連続でもあったので、少しリラックスした気持ちで下って行く。下ると言ってもアップダウンはまだまだあるのだが・・・。

途中幅の広い気持ちの良い尾根がある。明るく十二社ノ峰に近くなるとその中央部にサンカンスギの大木が目立つようになる。なだらかな斜面を下って行き、ほんの少し登り上げると、目の前に下界の景色が広がった。十二社ノ峰到着。雪面から2.5mほどの場所にオレンジ色のリボンが下がり、そこには「S」と書かれていた。三角点も鎮座し、その南側には久々に見る「G標」があった。歩いて来た方向を撮影しようと構えると、なんとそこには「達筆標識」が見えた。北側から下って来たので、ブラインドになり最初判らなかったのであった。裏には「97.3.23 500回」の文字が読み取れる。昨年の暮れ以来4ヶ月ぶりに拝んだことになる。上州にはまだまだ未踏な山が多く、狙いさえすれば達筆を拝める可能性も高い。

この先の下りは末端まで尾根を忠実に辿ることにした。雪が途切れるとその下から夏道のような踏み痕が現れたが、1143高点のほうへ進むとそれが薄れた。尾根の分岐箇所が不明瞭な場所も多く、慎重に付近の様子を見ながら下って行く。この下降でガスに巻かれていたら、尾根を忠実に辿る自信は無い。マーキングの類も皆無で、自分のルートファインディングのみが頼りである。落ち葉の堆積した場所が多く、ズボズボの雪の後は、ズリズリと滑る落ち葉の斜面であった。

14:11小出俣沢を遡るようにヘリが入っていった。スカイブルーとオレンジ色のよく見るヘリなのだが、10分ほどしたら今度は赤谷川を遡上するように入って行った。何か事故があったのかもと思いながら下って行く。そして地形図上にゲジゲジマークのある尾根末端を前にして、手前の鞍部には十二社ノ峰にあったのと同じオレンジ色のリボンが下がっていた。これが何を示すのか判らなかったのだが、ここで東西どちらかの斜面に下れとの事だったのか、この先には一切付いていなかった。当初の決意通りに尾根上を行くのだが、この先の岩峰へは、白いロープが補助として流してあった。ロープは山頂部にもあり、その山頂には真鍮で出来た基準点が打ち込まれていた。この先はかなり急峻であり注意せねばならない。しかし先ほどのようなロープが無いのは、これもまた不思議であった。北側にあって南側に無いのはどういう事なのだろうか。この先にもう一つ岩峰があるのだが、これは越えられず、東側を巻いて行く。巻ききって振り向くと、一枚の大きな屏風岩であった。見た感じ西側からも巻けたようである。ここは新しい杉の伐採痕が有り、何のために伐採していたのだろうか。

林道に降り立ったところは、大岩がオーバーハングしている場所で、入山の目印としては判りやすい場所であった。少し川古温泉側に進むと、山手側斜面に踏み痕が上がっており、もしかしたらここが正式な入山場所になるのかもしれない。「国民の森林」と書かれた木のプレートが下がっていた。それを右に見ながら林道を行くと、川古温泉の駐車場にもなっているゲート前に到着。あとは車道を200mほど行きトイレの所まで戻る。

周回をして夏道の存在を目の当たりにしたのだが、雪が解けてそれを伝って何処まで行けるかは判らない。あと熊の存在も足跡から目の当たりにしている。付近は間違いなく生息域である。これを考えると動作する時期より、幾分行動が少なくなる積雪期の方が良いようにも思う。ここらへんは夏道を求める部分と相反する。それからスノーシューでも無理ではないが、持って上がるならワカンの方が良いだろう。核心部となるのは烏帽子岳を挟んだ南北の通過である。一切のマーキングは無いので自分の判断で進んでいかねばならない。

帰りに富士浅間神社に寄ろうと思ったのだが、全く人出は無く、神主らしい人が待機しているだけであった。もう少し賑やかな祭りを思っていたのだが、静かな村祭りだったようである。