ここは昨年末にMLQ氏が快走(走るほどに速い)している。その前の2006年暮れにはN氏も踏覇して“大久保山西斜面には林道があり、上手く使える”との連絡を受けていた。皆が踏み、のんびりしていたら行かず後家状態になってきた。ここは踏んでおかないと話が合わない。雪の様子がどうなのか判らぬが、おおよそは山に対して南面をゴソゴソやるわけであり、さほど問題にはならないだろうと予想した。

前日は仕事始めで出勤であった。新年会もあり、止めとけばいいものをアルコールを多量に摂取した。2時46分、少し体調調整不十分?の状態で出発となった。久しぶりに雁坂トンネルに潜り込む。今日は軽四なので560円。雁坂=710円と思い込んでいるので、そのまま出すと、徴収ブースのおじさんに“560円ですよ”などと窘められる。国道140号秩父往還を下り、牧丘トンネル手前から県道210号線に入る。一応、大久保峠から下って来た場合の出口付近も確認し、そのまま道なりに詰めて行く。そして鳥ノ口橋の所から杣口林道に入る。と言っても林道が本道のようであり、直進する道の方が狭い。今日は何処から降りてくるか判らないので、ゆっくりと山手側の様子を目に焼き付けつつ進む。そして先日MLQが降りて来た木の根沢の左岸に着いた。しかしあれから数ヶ月しか経過していないのに大烏山を示す道標が無くなっていた。この先にある登山口も確認しておこうと進むと、300mほど先に道標のかかった登山口があった5:10。どちらを登山口にしようか迷うが、周回予定は時計回りであり、必然的に下側の選択となる。下に戻るが適当な余地は路肩に2台分くらい。空を見ると全く星が無い。今日は晴れではないのか・・・。まだ体調不十分?で少し仮眠をとる。

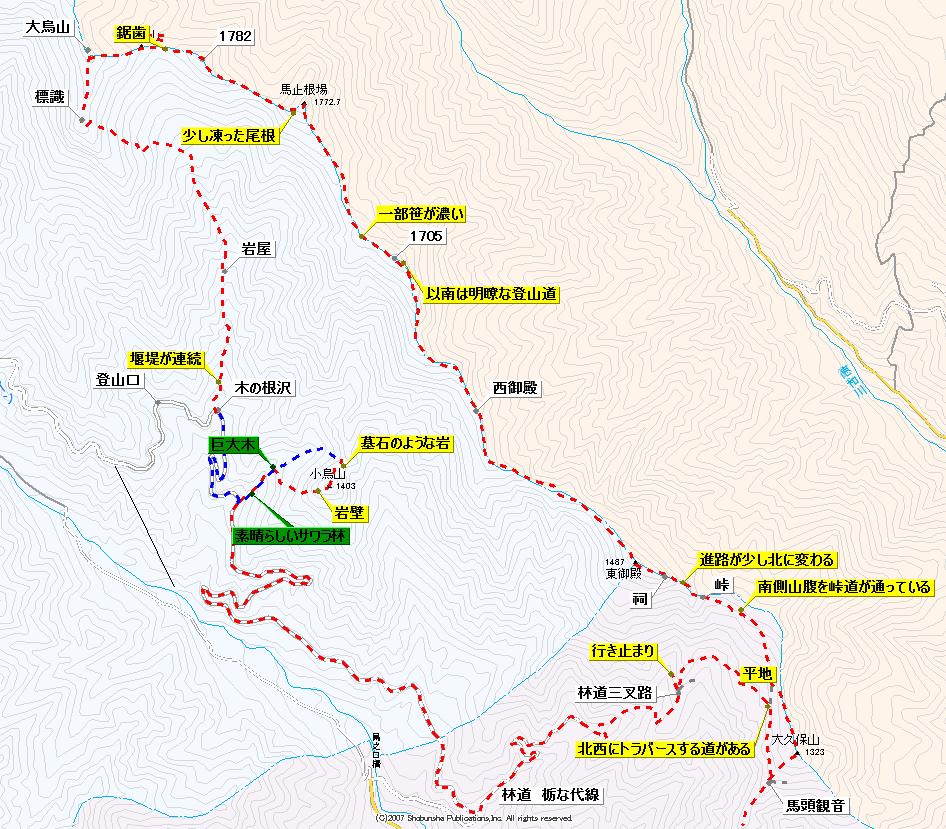

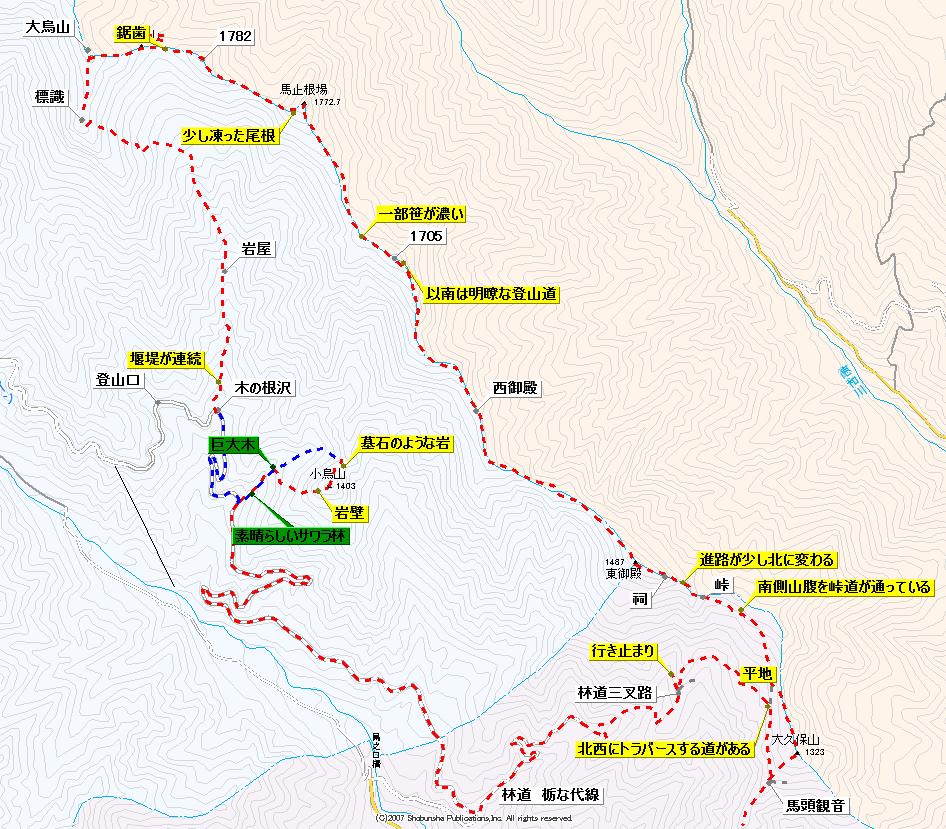

6:38歩き出す。廃林道のような場所で、50mほど進むとそこに大烏山を示す道標がかかっていた。それも道に対して背を向けるように。よって見えるのは無記名の裏側であった。二つ目の堰堤を過ぎたら木の根沢を渡渉して右岸に移る。そして3つ目の堰堤を過ぎたら左岸に。その前に左(西)の尾根側に取り付くようなリボンが下がっていたのだが、もしかしたら早めに取り付いていたほうが良かったのかもしれない。私はこの沢を詰めてみようと沢沿いの道を選択してみた。のらりくらりと沢に纏わり付くように渡渉を繰り返しながら踏み跡は続く。4つ目の堰堤を過ぎると、右岸側に作業小屋があったと思われる平地と残骸が残る。この先も明瞭な道は無いのだが、何処を歩いても同じのような歩き易いルートであった。しばらくして谷の正面に小尾根が現れ、小尾根を挟んでどちらの谷に入るのかと思ったら、正面の小尾根を九十九折に上って行くように踏み跡が続いていた。

標高1400m付近、この谷の基点となるような場所まで登りあげた。ここにはちょっとした岩屋がある。その先は広い地形で、間違えると馬止根場西のコルに向かう谷に入ってしまうので、軌道修正し進路を北西方向にとる。これまではほとんど雪は無かったが、この主尾根の東側斜面には結構に残っていた。特に登り難いと言う部分は無いが、道は無いところを行くのでそれなりである。登りあげると丁度道標の立っている場所で、杣口林道への下降点になっていた。尾根道に乗ると、さすがに歩き易い。今日の沢ルートはちと失敗だったか・・・。

歩き出しから90分ほどで大烏山山頂に着いた。辺りは完全に雪雲に覆われ展望はほとんど無い。小雪が降り出し雨具を着込む。晴れを思って来ているので、そんな思いの違いからも体感温度は低く感じる。ここでマイナス7度であった。行政の標識の他に新ハイキングの標柱が立つが、この形の標柱を初めて見たのは荒倉山であった。これももう設置されて14年ほど経つようであった。御料局の三角点もあり、少し苔むしており良い風合いを出していた。そして登って来た側1.5mほど下がった場所に達筆標識が付いていた。これは達筆の中でもトリコロールと呼ばれる貴重品種である。さて次であるが、次の山は全く見えない。こうなると地図と勘が頼りである。

登山道を少し戻ると東側の笹の中に雪の白い道が見えた。鹿の足跡があり、それを追うように行く。尾根上であることは明確で、道形も人間の物を示すように時折マーキングも点在していた。1782高点手前の最低鞍部には、朽ちた1mほどの立ち木に草刈機の鋸歯が2枚立てて打ち込んであった。そして南側の谷を見ると、マーキングが降りていた。恐らく私の先ほどの谷ルートも一番なだらかな場所を直進してくれば、ここに登りあげたので間違いないだろう。1782は南側にトラバースルートがある。山頂部を通るルートはやや北側を通っており、足を置く部分のほとんどが凍っていた。このピークを過ぎると気持ちよいなだらかな尾根が続く。だんだんと道形も明瞭になってきている。大烏山までも同じように道があり、今日はそれが雪に埋もれていたと言うことだろうか。

馬止根場の西側斜面は、凍っている所が多い。最後は北にルートを逸れて20mほど登る。山頂は狭く、生憎ここでも展望は無い。三角点もあり、色褪せたダンダラ棒も立っていた。ここにも新ハイキングの標柱が有るのだが、設置日は先ほどの大烏山の1年後であった。缶ビールを切った標識もあり、そこには「OMC」奥多摩山岳会と、その下に「山岳朋友会」の登行日も記されていた。この先に進むと一部笹を分けるところがあるが、ほんの2分くらいの辛抱であった。1705m高点を過ぎると格段に道形が良くなり、登山道と言っても良いほどに開いてあり刃物跡も多々残る。

西御殿に着くと、赤い絶縁テープにMLQの落書きがある。私はここを目的にしているので気が付くが、MLQが書かなければ、ただの通過点のような場所である。ここには新ハイの標柱は無い。西側の木に赤ペンキで大きく「一五○ホ一」と書かれている。先に進んだ所に「一四九」とあったので、頭三桁は続き番号で、後二文字は別の何かを意味しているようであった。この辺りから休猟区の黄色い看板が目立ち出す。獲り過ぎてしまい頭数が少なくなったのか、糞はあるものの付近から鳴き声などはしなかった。少し天候も回復してきたのか雪は収まったようで、甲府盆地側を見ると日差しが見えた。途中から振り返っての西御殿もそうだが、これから行く東御殿も、確かに御殿がそこにあるような、中世の山城があるようなシルエットであった。相変わらず良い道が続く。

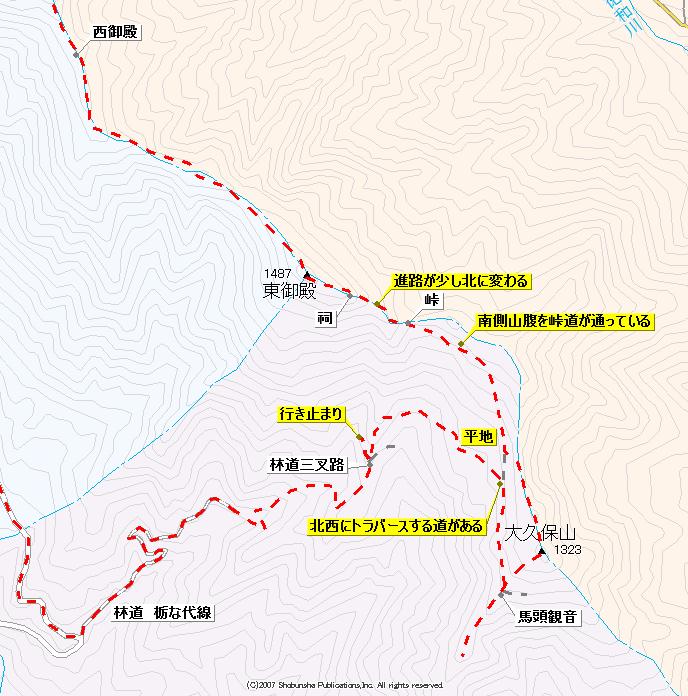

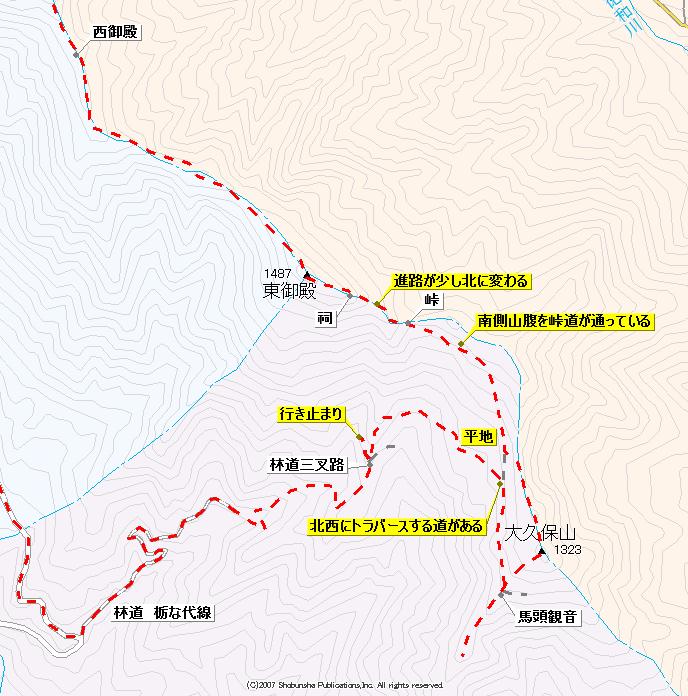

東御殿はこれまでのピークと比べると、やや広い山頂で居心地が良い。東側に見出し表を従えた赤い杭が降りて行っていた。大久保山まで行かぬなら、これに伝って降りても良いようであった。頭を赤く塗られた三角点もあり、ここにもその横に新ハイの標柱が有る。設置日を見るとこれまでの3本が全て3月の似通った日の設置になっている。小出しにしているところを見ると何か定例山行時に都度楽しみながら設置したようである。何度も出向いてちょっとづつとは、物事を長く楽しむ基本かもしれない。さてここから大久保山へ向かうのだが、少し尾根を下った場所にケルンのような石組みがあり、中に何かが祀られていた。平たい石を積層させて形成してあり、結構見事な形状であった。この先でルートが90度東に折れる。ここは伐採された杉の木があるので目印になる。真っ直ぐ行きそうになるが、下降点のところにピンクのリボンが下がる。

最低鞍部に降り立つと、そこは峠のようになっており、左右(南北)から道が上がってきていた。見るからに昔の峠道のようである。少し場所が離れるが、先ほどの祠と組み合わせると、そこら辺が裏付けられる。丁度ここには2枚の休猟区の看板がある。大久保山へは尾根通しで行けばよいのだが、進行方向の山腹を巻く南側の道に足を進めてみた。かなり良い道でよく踏まれている。大久保山への登路がどこかにあるかと思って伝ったが、尾根と並行するように高度を下げて行った。適当な場所から斜面を駆け上がり、再び稜線に乗る。稜線上も踏み跡がある。

大久保山は、最高点から南に少し下った場所に御料局の三角点があり、これまで通りに新ハイの標柱が立っていた。先ほどの東御殿と設置年月日は同じであり、こちらの2座は同時に設置したようであった。少し休憩とし、腰を下ろしヤキソバパンを齧る。セブンイレブンもあの手この手で消費アップを狙っているようで、ヤキソバパンの品名の前に「しょうが入り」などと加わっていた。確かに少しグレードアップしたような気分になり、その謳い文句にまんまとはまっている自分がいる。ちなみにこれだけヤキソバパンを食べているのに値段を見たことが無い。暢気なもんである。余談はさておき、ここからの下りをどうするかである。先ほどの峠道の存在がどうであるかである。うまく伝って下に行ければいいが、なんとなく大久保峠に向かっているような気がする。大久保峠は帰るべき方向とは180度反対なので、それは避けたい。

山頂から南西側に尾根を下ると、そこで道に乗った。しかしと言うかやっぱりと言うか、道はそのまま尾根を乗越して東側に進んでいた。尾根上には赤い杭が続き、少し偵察に降りる。北緯35度47分まで下るが、ここを下っては車の場所に戻りずらく、引き返すことにした。尾根と峠道が合流する所まで戻ると、そこには馬頭観音の石碑があった。先ほどは全く気がつかずに通過してしまったが、これでこの道が昔からの峠道であることが間違いなくなった。道に伝って東御殿の方へ進むと、2.5万図の大久保山の「保」の字の下辺りから左に道が降りていた。これをしばらく伝う。平坦地の気持ち良い杉林があり、付近には炭焼きの窯跡が点在していた。踏み跡を見失ってからは適当にトラバースをして行き、杉の樹林帯になると、下の方に林道が見えた。これがN氏の言っていた林道のようである。尾根を下ってゆくと3差路になり、北西に向かう道に伝ってみる。しかしこれは200mほど進んで行き止まりとなった。分岐まで戻り、あとは選択肢は下側の道しかなく、もう一方は大久保山の方へ入っていた。下に伝って行くと驚いたことにダートがすぐにコンクリート舗装路に変わった。途中山手側に白い注意看板があり「771m先で行き止まり」と書いてある。1m単位で書くとは凄い。くねくねと長い林道歩きであった。2回目の分岐が現れる。分岐の丁度叉の場所には、標柱に送電線鉄塔番号が書かれ、左が169、右が168で、後者の方へ進む。そして出た先は、杣口林道途中の場所で、歩いて来た林道名は「林道 栃な代線」と言う奇妙な名前の道であった。ここから舗装路を登ってゆく。思いのほか通行量が多いのだが、この先に柳平の集落がある為か。ガードレールに杣口林道基点からの距離表示がされているので自分の進度が一目瞭然であった。

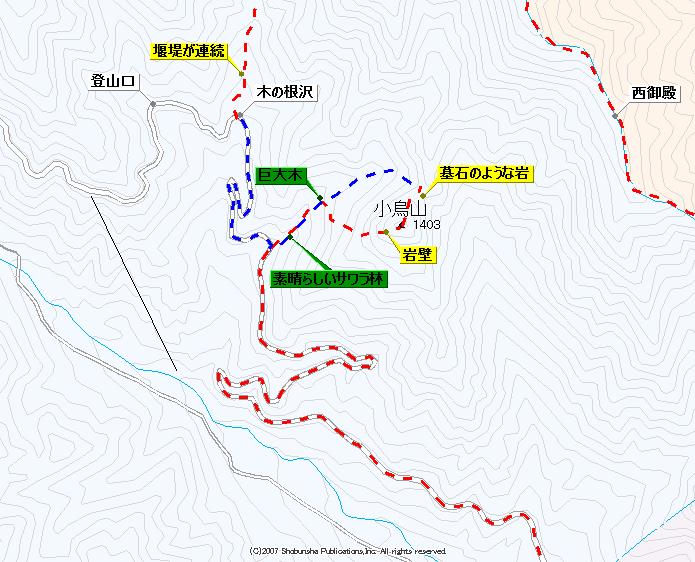

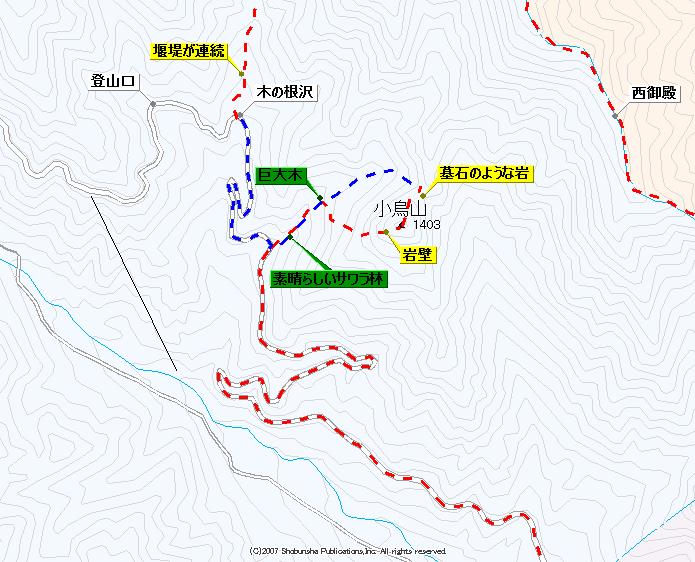

最後の仕上げは小烏山なのだが、南尾根、南西尾根などが使えそうであった。その南尾根の基部にある西沢橋のところには山の神があり、その横から谷筋に道が上がっていた。しかしここからでは山頂まで距離が長くパスを決めた。途中MLQが上がった場所もあるが、もっと短距離とし、林道に出てから3キロほど歩いたか山梨県の名木100選の標識があり、その先の谷の所に「杣口のサワラ林」と書かれた標識が立っている。よく見ると谷沿いに道があり、地図を見返して、谷登りから適当な所で尾根に這い上がろうと考えた。沢沿いには緑に苔むした岩がゴロゴロとし、細い水の流れが清々しい音とともに流れていた。そんな中に赤い肌のサワラが林立している。大木も多く、さすがに見事であった。朽ちた老木から若木が出ていたりして、自然の営みが伺える。時が止まったようにのんびり出来る場所であった。ここを目印に東側にずれて尾根を狙ってゆく。尾根に乗ると、上の方には大岩や岩壁があり、岩壁は両手両足を使い岩溝を狙うように這い上がる。少しここはスリルのある登りであった。付近は鹿のものか、意外に踏み跡は多い。

小烏山の山頂に着くと、正面に達筆標識があった。ここの達筆は小型で、文字色が茶色で90年代の物と判る。右肩にMLQのいたずら書き、左肩にIASのいたずら書き、そして私は左下の角を埋めた。残すは右下、次に続くのは誰か。これほど落書きが多い達筆は久しぶりであった。ましてやIASの落書きを見たのは志賀高原の御飯岳以来である。下山は往路は辿らず、北側に進み鞍部から谷を下る事にした。途中に大きな熊の糞があった。鞍部手前には墓石のような高さ2mほどの奇岩が目立つ。最低鞍部からは背の低い笹が距離10mほどあり、その先から九十九折に道形が降りていた。これなら最初から谷を詰めてきた方がはるかに楽であった。高度を下げると、この沢の源泉と言うべき水の湧き出しているところがあり、水分補給。そして往路に進路を変えた少し上になると思うが、この谷で一番の大木がある。幹周りは8mあろうかと言うような見事な大木であった。姿形に生命を感じる一本であった。この先で往路に合流し林道まで出る。そして700mほど車道を登り上げ車に到着。無事周回を終えた。

まだ時間的にも早いので水ヶ森林道の方へずれてみた。しかし焼山峠を経て乙女高原のロッジ前までは行けたが、ここから先は全ての道がゲートされていた。積雪量は深い所で30センチほど、表示を見るとゲートが開くのはゴールデンウィーク辺りのようだ。やむなくここで登山靴は脱いだ。ロッジの所にはラブラドルレトリーバーのイエローとチョコレートを連れたご夫妻が居られた。付近には車が無くトレッキングをして来たようなのだが、どこから歩いてきたのか。この辺りも雪が乗れば、スノーシューやスキーでのトレッキングは楽しいであろう。結局走れる道は杣口林道しかない事になり、往路を戻り秩父往還に出た。