好天の土曜日、恨めしいほどの青空を見上げながら仕事をしていた。遊びと仕事の両立が大事なのだが、こんな日は遊びに走りたくなる。しかしながら職場の年間の休日を決めた張本人が私である。就労カレンダーには従わねばならないのだった。ただ、働きながらも頭の中は既に山を駆け上がっている。こんな時は休んで山に入ったほうが職場の為なのかもしれない・・・。

急速に雪解けが進んでいる中で、週を開けると雨模様の日が続く。以前に金峰山小屋の主人に聞いた話では、春の雪解けは日によっては200mmほど解けてゆくと聞いた。とすると好天が続けば5日で1m減る事になる。実際は溶けた雪が夜に凍ったりするから単純な積算とはいかないだろうが、雨も加わればさらに加速するだろう。と言う事で、残雪期でないと踏めないであろう場所を優先して選ぶ。行きたいと思っていた上越国境付近から、少し上に図面をずらすと苗場エリアがある。その西側斜面には池塘を擁した天狗の庭と呼ばれる所があり、その南北に未踏の2座があった。栄村の栃川高原辺りから上手く一筆書きが出来そうであり、今回はここに出向いてみる事にした。

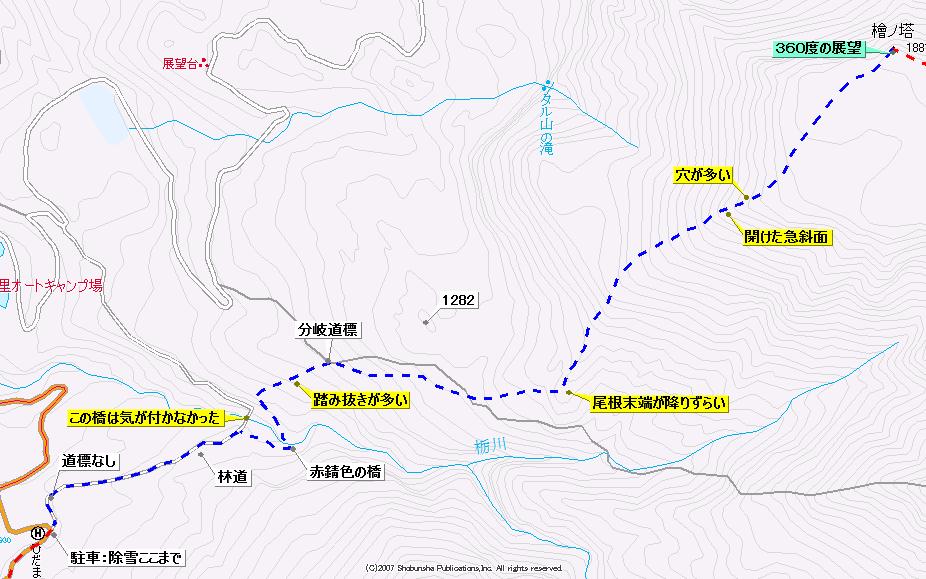

1:00出発。関越道を湯沢まで乗り、国道353で津南市に入る。秋山郷へは405号の一本道しかないので、これを突き進む。前日に切明温泉の雄川閣に道路状況を確認すると、雪は無く心配ないとのことであった。確かに現地でも夏用タイヤでも問題になるところはなかった。ただ、斜面からの雪崩箇所が多々見られた。地元の人は慣れているのであろうが、たまにしか通らない者にしてみると、少しドキドキしながら通過となる。あと一部凍結しており、ヒヤッとした場所はあった。栃川高原の「ヒュッテ ひだまり」の前まで行くと、そこで除雪は終わり、その先は5月16日まで通行止めと表示されていた。現在は、一本西側の道で切明まで通しているようであった。当初から歩き出しの基点を「ヒュッテ ひだまり」としていた為、不通部分は問題になる事は無かった。すぐに準備にかかる。雪が豊富な場所であるのでスキーで行きたいところだが、今回は板を持たぬ事とした。登りに選択した尾根の等高線が非常に狭く、もしや板が障害になるやもしれぬと思ったからであった。

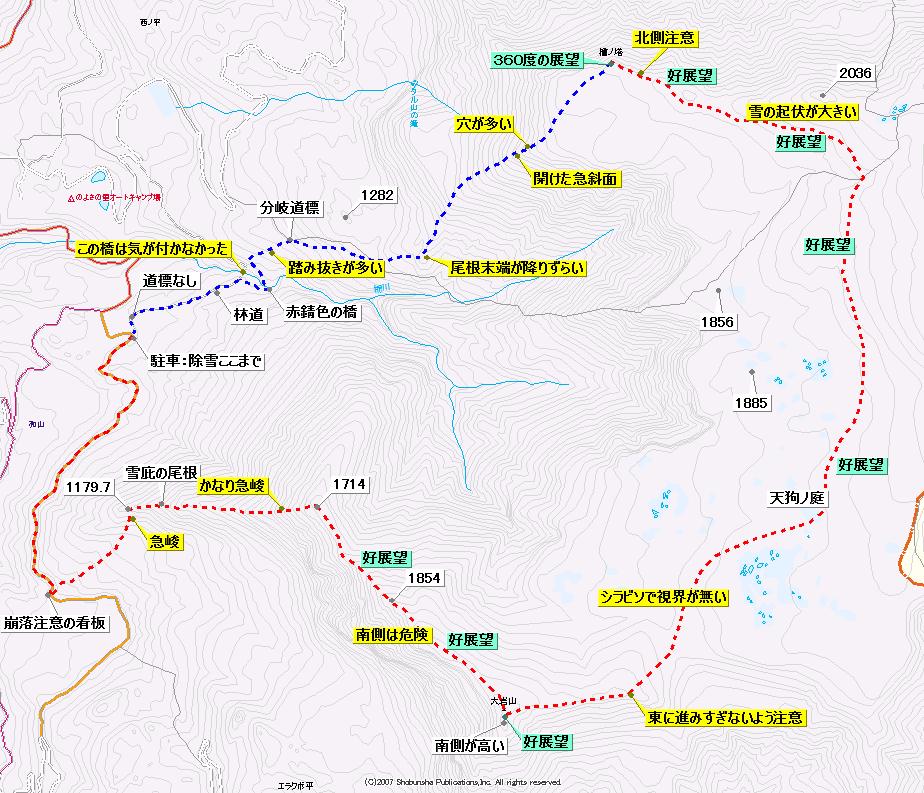

国道405をヒュッテの前から歩き出す。連日の好天からか踏み抜きが多く、5分ほど我慢したが、すぐにスノーシューを装着した。登りに使おうと決めたのは1179.7三角点のある尾根であり、しばらく車道を南に進んで行く。途中取り付けそうな場所があったが、我慢して緩斜面が出てくるまで待った。尾根を巻き込むように行くと、送電線にオレンジ色の蛍光テープが巻かれている所があり、そこには崩落注意の標識もある。ここから斜面を駆け上がる。しばらくはなだらかな地形であったが、1179.7m峰を前にして急斜面が待っていた。ここは木に掴まりながら上がってゆく。1200m付近までスノーシューで上がっていったが、登坂アイテムとして不適合で、アイゼンに切り替える。しかし今度は踏み抜きが多くなる。全てを満足させるのは難しいのだが、ここはワカンが良かったのかもしれない。夜が明け、背中を鳥甲山に見張られているような状況であった。その鳥甲山には、5時40分くらいから朝日が当り、荘厳な雰囲気であった。良い絵を撮りたくて急いで登るのだが、樹木を抜け出る場所まで行くにはしばらくかかった。1400m付近で、適当な撮影ポイントが有るのだが、既に日が上がってから時間が経過し、モルゲンロートの赤さが薄らいでしまっていた。

尾根には時折青いビニール紐が付けられていた。雪の乗っていない所などには踏み跡もあり、人の気配を感じさせる場所であった。もっとも大岩山を見た場合、この尾根しか登路は見出せない事もあり、狙う場合はここに集約されるであろう。1450m付近から厳しい登りが始まり、ほとんど崖登りのような斜面もあった。石楠花も蔓延り、ザックを引っ掛けること多々あり。スキーで来なかった判断を正解と思えた。この登りがややブレーキになり、1714高点まででほぼ3時間が経過していた。

1714高点に達してしまうと、この先はなだらかな斜面が続いていた。先ほどまでが嘘のようであり、ここに来るとスキーを持たなかった事を後悔したくなるような場所であった。ここで再びスノーシューに切り替え斜面を上がってゆく。西側を見るとストンと切れ落ちており凄い高度感であった。名前が付けられた岩峰が下にあるのだが、今にも足許が崩れ落ちるような気がして、覗き込む事は出来なかった。途中、風紋にしてはおかしな痕が雪の上に見られた。先の方に行くと、その二本のラインの脇にストックの跡も見られた。紛れも無くスキートレールである。かなり古いもので、その多くを雪が消してしまっていたが、残っているトレールから読み取れるのは、2~3人のパーティーのようであった。もしや1538高点側から登ってきたのか、そう思って見て地図をみると登りに使えそうな尾根がもう一本見出せた。1714高点に至るのにどちらが正解だったろうか。いずれにせよ苦労してスキーを持ち上げたのであろうから、付近の様子を良く知った猛者ハイカーだったのかもしれない。

この稜線に上がると、苗場山側のすばらしい展望が待っていた。苗場山自体は顕著な峰ではないのだが、広い高層湿原を擁した雄大な山様は、“苗場ここにあり”と言うような景色であった。北側を見ると、相変わらず荒々しい鳥甲山が見え、少し東側に目をずらすと、焼額山などの志賀高原の主峰群がいくつも見えていた。スキートレールは途中で無くなり、無垢の雪の上をスノーシューのトレースを残してゆく。1714高点から大岩山の間は、なるべく稜線の北側を歩いた方が良いだろう。南に寄るとほんのちょっと足を滑らせただけであの世に行ってしまいそうな場所であった。

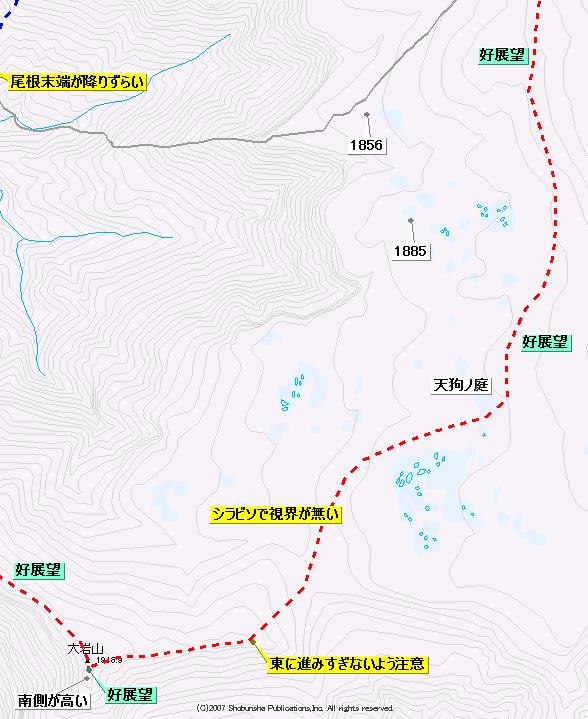

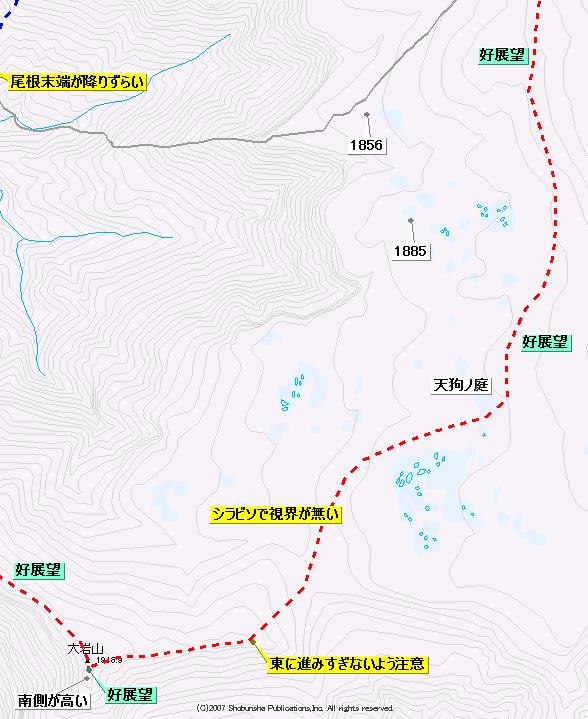

8:42大岩山に到着する。山頂部はいくつもの雪の高みが出来ていて、南に行くほど高さが高い。恐らく風のイタズラのせいなのだろうが、西風をまともに受ける南側の方が雪庇が発達し、雪が沢山溜まっている事となる。そして展望はこの南側からが素晴らしい。岩菅山へのゴツゴツトした稜線。真正面にデンとした佐武流山。眼下には檜俣川へ落ち込む斜面。全てにスケールが大きい。山頂部には何も標識が無かったので、最高点ではなく、三角点ポイントの方にリボンを縛っておいた。トランシーバーを握ると、東北方面が良く聞こえていた。

さて次だが、天狗ノ庭を通過して苗場山の西に位置する檜ノ塔を目指す。大岩山からは稜線伝いに東に進み、次の高点から進路を北東にとる。しばしシラビソの中の、視界の無い歩行となる。どこかで同じような景色を見たと思ったのだが、尾瀬の景鶴山から西進して大白沢山へ向かう辺りが、ちょうどそっくりであった。これだけ広く景色が同じだったら、ガスに巻かれたらコンパスだけでどれだけ歩けるだろうか。私には自信が無い。その代わり、晴れてさえ居れば最高に気持ちがいい。池塘のある辺りは、雪が少し黒ずんでいるので、それらがあるのが一目瞭然となる。雪が薄いと言うよりは、池塘の黒ずんだ水分を雪が吸い上げて黒くなっているような感じであった。今は雪があるのだが、目の奥には金色の無積雪期の風景が浮かんでくる。天狗ノ原を歩いてみたいと思ったのは龍ノ峰に上がった時なのだが、実際に歩けるなんぞとは思っておらず、雪の有難さと面白さを感じる。なるべく標高を落とさないよう気遣いながら歩いて行き、龍ノ峰の西側の平坦地まで行くと、前方遠くに檜ノ塔が見えてきた。でも実際に見えているのは、檜ノ塔と2036高点との間のピークであり、山頂部は見えていない。さらに申すと、先ほどの大岩山から檜ノ塔を見ようとすると、2036高点がそれに見える。と言うことで、南側から見る檜ノ塔は非常に影が薄いのであった。快適な雪上歩行が続く。

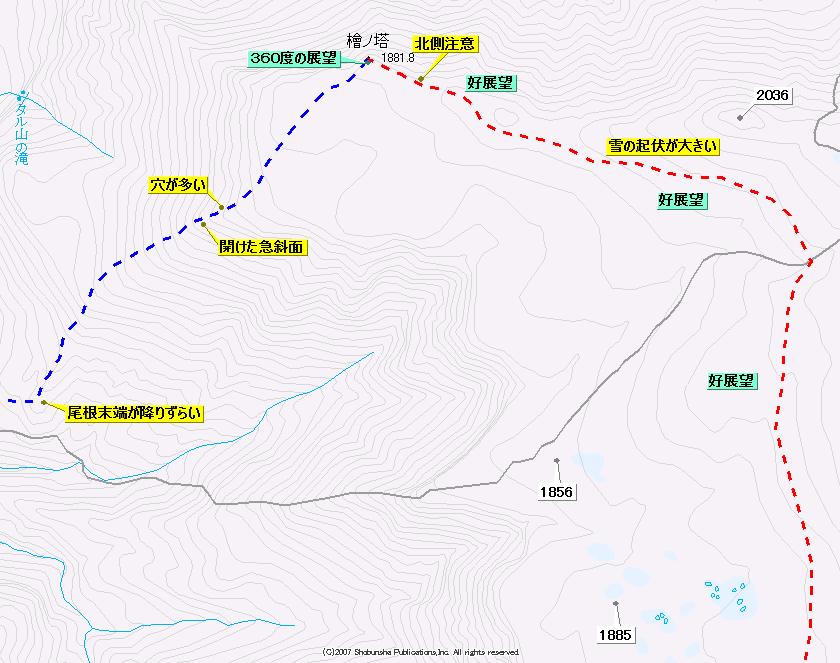

平太郎尾根に下りこむ登山道上を跨ぐが、流石にこの辺りは白一色で、道の様子も判らなければ道標のかけらも目に入らない。ここからは右手に2036高点を見ながらトラバースとなる。標高1930mの等高線に沿うようにずれて行ったのだが、起伏が大きく、少し高度を下げてトラバースした方が楽だったようだ。中間部の高点付近に来ると、ここで初めて檜ノ塔の存在が判った。それと同時に、北東側の霧ノ塔の稜線が初めて見えてくる。向こうからこちらを見たのは1年ほど前なのだが、当時こんなルートでここを踏もうとは思ってもみなかった。手前の猿面山から横山への斜面も良く見える。あそこも歩いたここも歩いたと言うことになる。緩やかに高度を下げて行くと、本当に大地の北端に高みが出来ていて、そこが三角点ポイントのある檜ノ塔であった。

雪の堆積した北側はストンと切れ落ちていて、かなりの高度感である。ここは360度の景色が楽しめる場所で、先ほど居た大岩山は遥か遠くに見える。苗場山を見ると、山頂の遊仙閣もしっかり見えている。昔はその苗場山への登山道がここを通っていたようだが、ここから上は良いとして、下側の小赤沢側への尾根はなかなか厳しそうな尾根に見える。廃道になった要因はこの下の部分からだろうと推測できる。腰を下ろしヤキソバパンで祝宴となる。ジリジリと暑く、長居をしては雪が腐り出す。地図を見ながら下山路を模索するのだが、当初は夏道のある平太郎尾根を下るつもりで計画してきていた。しかしその尾根は見るからに急峻であり、大岩山手前の1714高点への登りを経験すると、夏道があるから楽とは言い切れないと思えてきた。4合目から栃川へ降りる辺りも気になる部分である。では他に何処を下れば良いかとなるのだが、南西側に尾根が一本降りており、それを伝うことにした。ここもやや急峻であるが、他よりはましである。

十分に景色を目に焼きつけ、下山に入る。広い地形から尾根に乗るのだが、最初は軽快に下って行く。途中で当然だが、スノーシューからアイゼンに切り替える。アイゼン無くして、ここは下れないだろう。ここは自分のルートファインディング如何で歩き易い歩き難いが分かれる。尾根上は大きく口を開けた場所もあり、落ちないように慎重に下りたい。1750mから長い急下降があるが、ここはピッケルが欲しい斜面であった。再びなだらかな斜面になるとスキーがあればさぞ気持ちよいであろうと思えた。1400m付近まで忠実に尾根を伝ってきたのだが、1450m付近で早々に北側の尾根に入ってしまった方が良いようである。尾根の末端は厳しい崖形状の場所になっていた。降りられず、少し登り返して北側の谷を下って行った。

1282高点の南を巻くように進むと、先の方に杉林が見えた。そこに入るように行くと、なんとそこに分岐標識があった。こんなに広い場所で、ピンポイントに分岐標が見つかったことは嬉しかった。しかし道標としてあっただけで、その先のルートに関しては、全く情報が無かった。再び適当に斜面を降りて行く。そして堰堤のある川に降り立つ。これが栃川のようである。ここから見る鳥甲山も見事であった。橋が何処にあるのかと探すが目に入らず、濡れてもそれまでと渡渉しようと降りて行くと、上流側に赤錆色の橋が見えた。そこは堰堤から150mほど上流に位置する。冬用にしてあるのか、欄干は無く、なかなかスリルのある橋であった。右岸から左岸に移ると、そこには雪に埋もれた大岩に「熊に注意」と書かれていた。堰堤脇まで左岸を進み、そこから左手に駆け上がると、林道の終点部があり、ここから林道を下って行く。逆から来た場合、すぐに橋へ行ける人は一度歩いている人ぐらいで、初めての人はまず迷うであろう場所であった。緩やかな下り勾配で、針葉樹の中を下って行く。途中左(南)側に青い屋根のバンガロー風の建物が見えるとゴールも近い。林道の入口まで来ると、正面に鳥甲山が待ち構えていた。戸隠牧場から戸隠連山を見ているような絵であり、距離感であった。ここにも道標が無く、判りずらい場所に思えた。おそらくは雪解けすると何かしら道標が出てくるのだとは思うが・・・。

ヒュッテの前まで戻ると、家主の方がユンボで広い土地を除雪していた。秋山郷も春を向かえ集客の準備を始めたようだ。路上駐車をしてしまい、詫びを入れようかと思ったが、声を掛けて作業を邪魔してはと思いとどまる。着替えをしていると、数台車が上がってきて、道路が除雪されていない様子を見てはユーターンをして行った。こちらが国道405号線で本道であり、誰もがこちらが通行止めになっているとは思わないのだろう。そう言っている私も、ここで止まっているとは思わなかった。ヒュッテに対しての侘びとして、少し宣伝しておこう。ここ「ひだまり」では、珍しいシラカバジュースを飲ませてくれるそうだ(有償)。山行後には美味しい一杯になるであろう。

今回も好天に恵まれ楽しい山旅が出来た。100点満点を付けたいところだが、99点としておく。理由は、登下行した尾根に急峻箇所があり、ピッケルは持つべき場所であった。ストックだけだったので、かなり心もとない思いをした。なかなか100点を採るのは難しいのだが、自然と対峙しての遊びであり、全ては自分自身の判断や装備が結果に繋がるのであると思う。