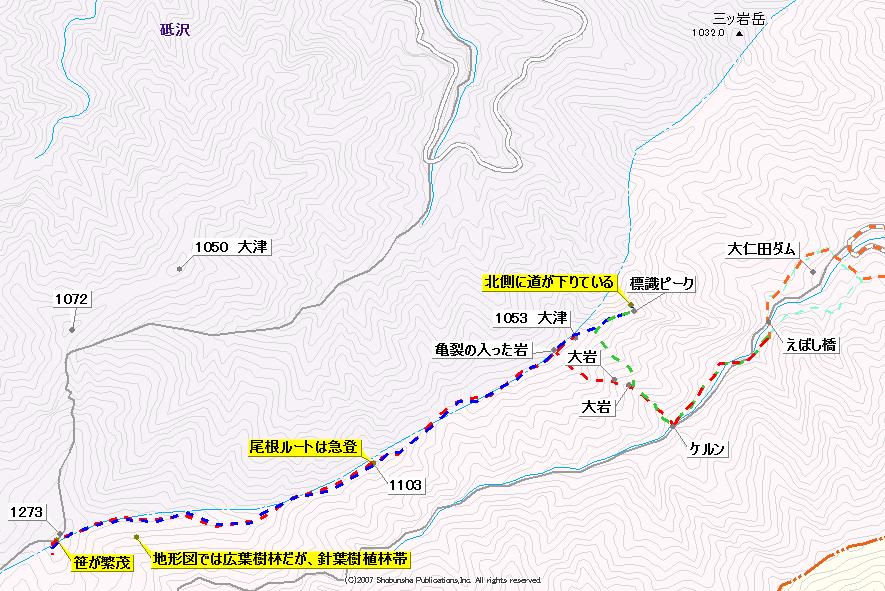

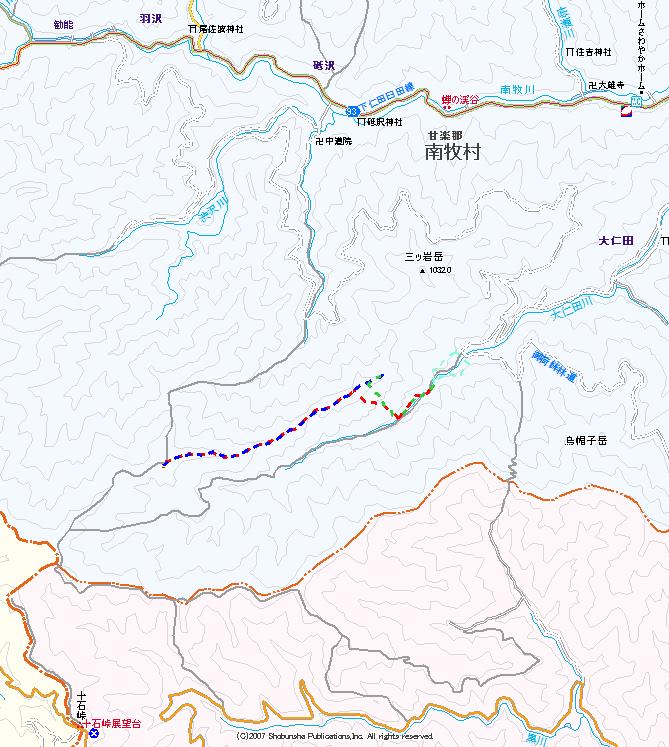

ここは以前から悩んでいた場所でもある。多くの人は1053高点の北東にある行政標識の岩峰を目指して登っている。一昔前の2.5万図には山名表示は無いが、最新版の地形図には「北緯36°08′03″ 東経138°40′32″」の1053高点を大津としている。ちなみに南牧村の標識ピークの座標は、「北緯36°08′05″ 東経138°40′40″」である。そして山名事典が示している座標は、砥山本谷を挟んだ西側の1050m峰の「北緯36°08′10″ 東経138°39′38″」となっている。座標が少々の誤差範囲ならいいのだが、完全に違うピークを指して大津としている。そんなこんなでどちらに登れば良いかずっと迷っていた。そこで考えたのは、両方いっぺんに踏んでしまう計画であった。地図を見ると三ッ岩岳を巻き込むように林道もあるし、1273高点を支点にして各ピークへの尾根が派生している。一日あればのんびりと周回出来る距離である。あとは車を何処に置くかであるが、これは現地に行って判断することにした。

連日の南牧入りである。上野村へ向かう檜沢大橋を左に見て、次の大きな交差点の雨沢から大仁田川に沿って車道を行く。山肌にへばりつく様に山村の風景が広がる。集落を抜け548高点の付近で車道は深く抉られた状態になっていた。辛うじて通れるようになっているが、恐らく昨年の9号台風の影響であろう。アスファルトの下を泥水が流れたようで、隆起した部分や陥没した部分があった。その先で道幅が半分落ちている所もある。ここのみが通行に支障のある場所で、注意して通過したい。右にターンしてその先でT字路になり、左に大仁田ダム、右に行くと砥山本谷へ行く道になる。車を何処に置こうか迷うところである。とりあえず大仁田ダムが出来てから初めての訪問であり、ダムを下見しておこうと思い左にハンドルを切る。三ッ岩岳の登山口を右に見てそのまま車道を登って行き、最初の分岐道標に従い右折する。するとダム湖堰堤の上に出た。ここには付近の地図が掲示してあり、見ると左岸側から大仁田越へのルートに繋がっているようであった。堰堤を渡り、東屋の前からのダートを行く。すると駐車スペースがあり、そこに7台の猟師の車が留まっていた。また気苦労が耐えないのだが、今日の猟師は何処に入っているのだろうか。同じ山域に居ないことを祈るばかりであった。見上げるとすぐそこに大津の岩峰があった。こうなると両山を最短距離でピストン登山でもいいだろうと、ここに車を置いてスタートすることにした。目の前にある「えぼし橋」の先にもまだ進めるようで、行けるところまで車で突っ込むことにした。しかし橋を渡って100mもしないうちに道は消滅し、そこの看板には「橋の岩国有林」と書かれていた。すぐに準備し出発となった。

小規模だが大仁田川の渓谷美を愛でながら歩けるルートで、割と歩く人が居るのか、道形もしっかりとしている。少し凍っている通過点もあり、慎重に足を出してゆく。よく見ると先に誰かが入っているようであった。危惧した部分であるが、どうやら同じ山域に猟師が居るようである。途中に橋があり、右岸から左岸に移る。移ると少し不明瞭な状態になるが、ここはピンクのリボンが誘導してくれる。しばらく行くと、岩に赤ペンキで大津を指し示したところに出る。岩の先には白い朽ちた標柱が立ち、「昭和37年植栽 3町9反4畝」と書かれていた。ここから枯れ沢を登って行く。沢の東側は針葉樹林であり、なんとなくその縁辺りに道形があるようであった。ただ不明瞭過ぎて、ほとんど沢の中央を突き進んで行った。途中ポカンと口を空けた大岩があり、良い目印となる。さらに先に百貫はあろうかという大岩もある。これは見栄えのする岩であった。ここから南側の尾根にずれて尾根歩きに切り替えた。尾根上には赤い絶縁テープが巻かれ、上に続いていた。途中すぐ近くで銃声が聞こえた。それと同時に数十頭の鹿が私の方に向かって走ってきた。打たれまいとして猟師の居ない方向に逃げたのであろうが、そこに私が居たことになる。咄嗟過ぎてこちらもどうなるものかと固まってしまい動けなかった。5mほどになり鹿も気付いてそれこそ怒涛のような勢いで数十頭が北方面へ走り去って行った。シカはこんな時でも縦列になり行動するのであった。猟師が何処からか出てくるかと思ったが、人間の姿は見ることは無かった。

大津に通じる主尾根に乗ると、丁度そこに中央に亀裂の入った白い2.5mほどの高さの岩があった。ここから東に足を進めると1053高点大津山頂があり、いくつか巻かれた絶縁テープに各々のいたずら書きがしてあった。あまりにもあっけなく登れてしまった。歩き出しから48分であった。これで降りてしまったのではつまらないので、当初の予定通り尾根伝いに1050m峰の大津へ行ってみることにした。ここから進路を西に取る。ワイヤーが残置してあるピークから下りこみ、次に1103高点がある。ここは岩峰になっていて、東からだと崖登りになる。雪が乗っていて少々スリルのある登りになる。最後は北側から巻き込むように岩の上に這い上がる。ここからの展望は360度あり、絶景であった。この先は特に危険箇所は無い。いつしかマーキングも無くなり、尾根の踏み跡を拾うように進んで行く。左側の大仁田川からはひっきりなしに銃声が聞こえる。最低でも車の台数分、銃を持っている人が居るわけで、流れ弾がこちらに来ないか冷や冷やしながら進んで行く。右手を見るとすぐそこに1050m峰が見えている。途中に急峻の下りも見え、ネックとなる部分はそこだけだろう。足元に背の低い笹が出てくると1273高点も近い。すると携帯が鳴った。事もあろうにこんな所で家から帰還命令が下された。命令に背いてもいいのだが、今後の山行計画を大きく揺るがす事に発展するので、ここは背かないほうにやぶさかでない。それでもここまで来て1273高点を踏まないのも勿体無いので、一応踏んでから引き返すことにした。

1273高点の北側には、赤い絶縁テープの上に緑色のテプラで「平成19年2月13日」と書かれ巻かれている木があった。南に進んでみると身の丈2mほどの笹薮になり南側の視界は皆無。地形図には破線ルートが入っているが、現地は鹿の道のようなものしか確認できなかった。1050峰へ向かう尾根を見るも、それらしい道形は判らなかった。残り1キロほどだがやむなくここで引き返す。

帰りは1103高点は南側を巻いて通過してみた。南斜面はふかふかの落ち葉の斜面で、そこを膝上くらいまで潜らせながら下りて行く。岩場を巻ききる辺りで、基部に岩屋があった。ここはやや狭いが十分に雨をしのげるスペースはある。そしてワイヤーピークを過ぎて往路に登り上げた亀裂の入った岩の所に戻る。ここからあとは下るだけ。しかしちょっと待った。大津の最高点は踏んだが、皆が踏むところの岩峰には上がっていない。ここから下るのも行ってから下るのも大して時間的に問題にならないだろうと、足を向ける事にした。後の微調整は車に乗ってからアクセルを強めに踏めば良いだけである。

1053ピークの先に緑色のマーキング紐が縛った小ピークがあり、そこから南を見ると一本細い尾根が降りており、そこに赤テープが下に続いていた。帰りはここを降りようと右に見つつ進む。次に太いワイヤーが蔓延る峰があり、この先からヤセ尾根に入る。渡してある2本の太いワイヤーは淫らではあるが、掴まっても振られる事が無く都合が良かった。ワイヤーのおかげでバランスが保て、さほど危険を感じず岩峰の直下に来る。ここから上もタイガーロープの補助があるが、特にロープを掴まずとも岩や木の根が適当な場所にあり、良い手がかり足がかりとなる。そして南牧村の標識のあるピークに立った。すこぶる展望が良い。少し北側に下りてみると、道形が下の方に続いていた。このまま行けば三ッ岩まで行けるようである。このように自由に山と山とを繋げて遊べるのも西上州の醍醐味でもあろう。適当に展望写真を収め、来た道を戻る。下りもタイガーロープに頼る事無く降りられ、ヤセ尾根を経て先ほどの緑色のマーキングのピークから尾根を下る。上の方は落ち葉が堆積し、ズルズルとしながら降りて行く。針葉樹の植林帯になると、途中で踏み跡が右(西)にずれた。伝ってみると往路に見た口を空けた大岩の所であった。見るとここに黄色い太いガムテープが巻かれていた。注意散漫で、往路では右に行く道形など全く目に入らなかった。

ケルンまで下ると、あとは沢沿いの道を行くだけである。道には血痕は見えないので、まだ猟師は上流に居るようである。逃げるように車まで戻り、家路に急ぐ。今回は1050高点を残してしまったが、また出直しである。