北アの穴毛谷に入ろうか上越国境に入ろうか悩んでいた。週中は好天が続き、週末を前にして金曜日は雨であった。そして土曜日は気温が上がる。雨は上層界では雪であろうから、雪崩のお膳立ては十分で、この時点でただでさえ危険な穴毛谷は消えた。次に苗場のライブカメラを覗くと、上の方は降雪しているように見えた。目的地は片道10キロほどあるので、新雪ではクリアーするのは厳しい。そこで西から天気が回復するなら、少し西に寄ろうと北アの山を狙うことにした。白沢天狗山がまだ踏めていないので照準を定める。

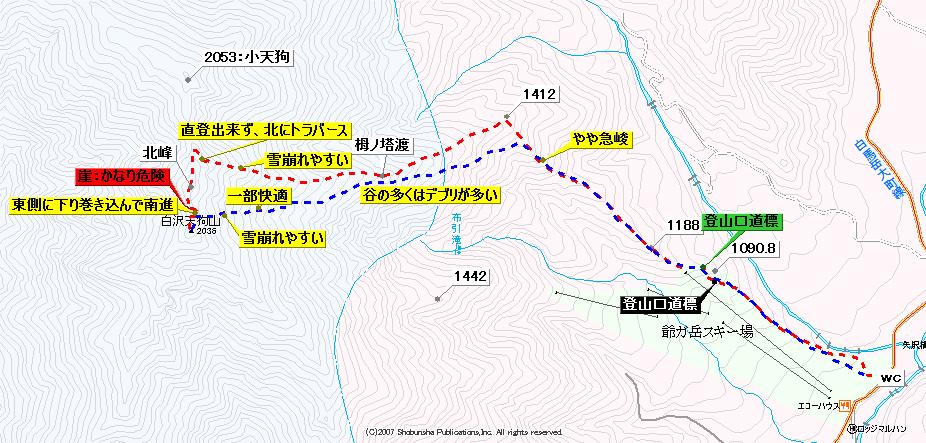

さてこの山だが、既にMLQが踏み南東尾根からの記述を残している。ただ少し時期が違うので、だいぶ雪の状況が違うであろう。検索をかけると、驚いたことに信州山岳クラブの猛者氏が、爺ヶ岳スキー場から「積雪期」と「無積雪期」のコースガイドをしている。夏道など無いと思っていたのだが、「登山口」などと書かれた標識までUPされている。こうなると一番ここが楽なような気がしてきた。ただ地形図を見ても東斜面。朝からまともに太陽を受けて、どうにも雪崩の巣のように見えた。あとは紹介地図上の2036m高点の場所が、三角点ピークの場所と違い北峰を指している。気になる点はいくつか有るのだが、調査を含めて出向いてみることにした。

1:15家を出る。仕事疲れで眠く、1時間おきに仮眠をとりながら大町を目指す。鹿教湯温泉のセブンイレブンは、どうも廃業したようであった。やはり、と言ったところである。254号、19号、51号と繋いで大町に入る。4:20爺ヶ岳スキー場のトイレ前に到着すると、白いヘルメットを被ったスキーハイカーが北に向けて車道をスタートしてゆく所であった。察する赤岩尾根を使い稜線に上がり、何処からかここに滑り降りてくる周回をするのであろう。そうでなければここに車を置くことは無いのだから・・・。白沢天狗尾根から矢沢辺りに下るのが妥当な所かも。この方の元気さにつられ、すぐに出発とも思ったが、眠くてしばし仮眠。やや微熱があり体調不良なのであった。

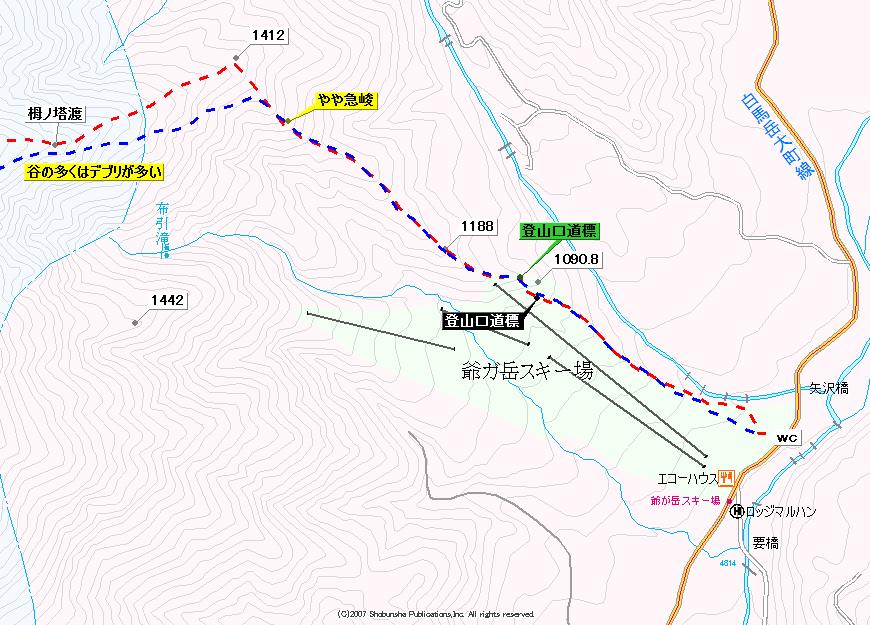

5:45 爺ヶ岳スキー場ゲレンデ内に入る。真正面にデンとした白沢天狗山がある。雪の付いた場所と岩肌とで、かなり荒々しい山に見える。はてさて届くのかどうか。ゲレンデ内は、始業に向けた雪面整地作業車が到着した時からずっと動き続けていた。スキーを履きゲレンデの一番北側を目立たぬように歩いてゆく。一番北側のリフト頂上駅を過ぎ、滑走コースは左に続くのだが、ここから場外に出て右手の高みを左巻きするように進んで行く。途中左側に「ブナ尾根登山口」と書かれた信州山岳クラブの標識が目に入る。右手の高みは1090.8三角点峰で、登り上げたところは、その西側の鞍部であった。そしてここにも「ブナ平尾根登山口」と書かれた標識がある。どうでもいいことなのだが、この短い距離間で「ブナ尾根」と「ぶな平尾根」とで表記が違っていた。

しばらくは登りやすい斜面で、振り向くとスキー場が一望できた。2度アップダウンを経てからは、その先は登り一辺倒になる。雪面には掘られたと言うより、雪面と同高さに黒く跡の残るスキートレールが見えた。3月初旬かもっと前に入った様子が伺える。それに導かれ高度を上げてゆく。尾根上はほとんどがブナを主とする広葉樹で、葉が落ち視界がある。少し急峻になりこまめにターンしながらジグザグと登って行く。1412高点で進路が西に変わる。ここは下山時に使用の場合は注意せねばならない。この先はブナの見事な植生であった。朝方まで晴れていたのが、ここでガスの中に入る。このまま悪天なのかと不安になりつつ足を出してゆく。危険箇所が多そうなので視界不良は命取りと判断していた。

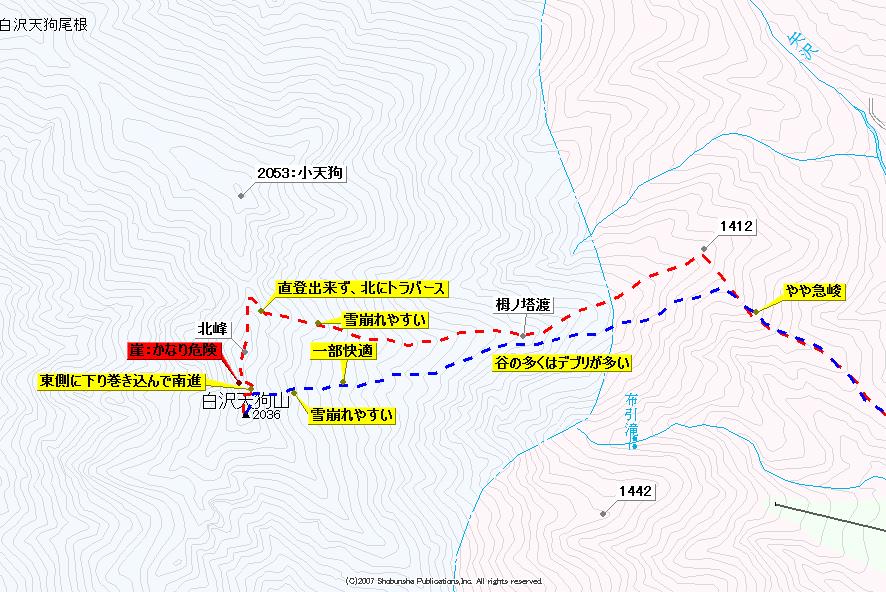

1650m付近の場所に「栂ノ塔渡」と書かれた標識があった。字の意味することは良く判り、結構なヤセ尾根で、尾根の最頂部はとても通過できず、南側をトラバースしてゆく。ここの危険箇所通過は10分ほどで、その先は再び気持ち良い尾根に変わる。左側に目指す白沢天狗山が見える。下から見ても荒々しかったのだが、近くなるとその様相は益々厳しく見えた。尾根を挟んで右側には小天狗(2053高点)も見えてくる。1900m付近は今にも雪崩れそうな雪の状態で、刺激を与えないように慎重に足を出してゆく。前日に降り積もった雪と、その下とで、全く別な層をなしていた。

稜線まで標高差30mほどになり、この先の尾根は垂直に近い場所になった。スキーは脱がないと上がれないのだが、脱いでも簡単に行ける場所では無かった。雪庇がオーバーハングしており、下手に切り崩すと、それが自分に落ちてきて、そのまま右側の谷へ真っ逆さまである。どうにも行けそうに無く、右手のすり鉢状の谷をトラバースする。ここも一旦滑り出せば谷へ真っ逆さま。ただ、尾根上を進むリスクより、こちらの方がやや安全であり、2者選択なのであった。後は引き返す選択もあったのだが・・・。

9:28稜線に乗る。意外や速いペースで登り上げられた。ただこの先スキーで進める状態でなく、ここでカンジキに切り替える。ここで注意せねばならないのは、雪庇の上に雪が乗り、その積み重ねでここの尾根雪形成されている。固い場所を選んで意気揚々と歩いていたが、いきなりストンと落ちた。そのまま崩れ落ちるのではないかと必死に西側に這い上がる。まるで天国と地獄が共存しているようであった。あと、稜線に上がり1箇所赤布の下がっている所があった。

北峰山頂。雲海を下にした素晴らしい展望である。南を見るとこれから目指す白沢天狗山の本峰が見える。冬季はこの北峰に上がっている方が多いようだが、やはりここは本峰を踏んでおかないとならない。しばし展望を楽しんだ後、南進してゆく。雪の下には石楠花があり、そのために踏み抜く場所もあった。スキーが履ければ楽であるが、それが出来ない地形であった。

問題発生。三角点峰まで70mと迫ったところで二進も三進も行かない状態になった。この先は崖で降りられないのであった。東西側も全く降りられそうに無く、万事休すの状態だった。まるで飴をぶら下げた状態で、これでは生殺しである。どうにか進めないものかと付近の地形を見ると少し北峰側に戻った所から、東側に降りられそうであった。しかし一旦滑れば下までは50mほどはある。ここでカンジキからアイゼンに切り替え、ストックからピッケルに替えた。稜線までは意外と早くに登れてしまったが、上がってからの短い距離でかなり時間がとられていた。スキーをザックにくくり、いざ踏み出してゆく。ピッケルを突き刺し、一歩二歩。その繰り返しで下まで何とか降りられた。もしこれが判っていればザイルを持ち上げたのだが、紹介として北峰までだけだったので致し方ない。下に降り危険地帯を巻き込むように這い上がり、再び稜線に乗る。ラッセルなので辛く、2~3歩進んでは息を整えるような状態であった。

11:11やっとのことで白沢天狗山三角点峰に到着。北峰同様にこんもりと雪が乗り、おわんのような形をした山頂になっていた。すると東側からズズッと音がした。ここも山頂の下は雪庇になっているようで、雪が崩れる音であった。あとは扇沢の除雪の音なのだろうが、引っ切り無しにブルドーザーのエンジン音がしていた。西側には爺ヶ岳を筆頭に後立山の主峰群がニョキニョキと見える。南には黒く餓鬼岳も見える。180度転じると遠見尾根の山々、そしてその奥の方にも峰々が見えていた。雲海が晴れ、麓側も見渡せるようになった。絶景かな絶景かな。日差しも強く、ジリジリと暑い。朝食と昼食を兼ねたヤキソバパンを齧りながら、今度は下山路を模索する。単眼鏡で東側を覗き込むと、各所で雪崩れてデブリになっている。理想なのは布引滝辺りに滑り落ちて行ければいいが、等高線の混み様から、我が力量では無理と判断した。南東尾根を下り1442高点を狙うように降りる方法もある。ただここも途中が急峻である。しばらく地図とにらめっこであった。結局東側を少し降りてみて雪の状態で判断することにした。トランシーバーを握ると、五竜のスキー場へ向かう知人が声を掛けてくれた。

シールを外し、他の登はん具はザックにくくり、いざ下降。上の方はパウダーなのだが、それもつかの間、次第に腐った重い雪になった。そして次にはデブリ群。腕があればこんなところは容易に通過される人も居るのだろうが、やっとやっと滑り降りてゆく。ノロノロしているといつ雪崩れるか判らない場所であり、それが一番気になった。現に大きな雪崩れ箇所があり、ドキドキしながらの通過であった。1900m付近で一部快適な斜面を楽しんだが、後はあまり滑りにならず、このまま谷を降りては危険と、往路の尾根に近付くように進んで行った。途中雪が流れて5mほど谷側にスライドした。自分の板の上に、湿った重い雪が乗り、それだけで全く身動きが出来なかった。これがもし体を覆う雪崩だったらと思うと、自分一人で抜け出すのは不可能と判断した。スキーも楽しいのだが、雪崩れでもし埋まった場合は、板を履いている事は不利に働くようである。履いていたら、その利を生かして雪崩より早く滑り降りねばならないのである。

あまりにも滑りずらいので、恥ずかしい話、途中で太ももが攣ってしまった。攣った時は、そのまま我慢して運動を続けるのが良い様だが、体がそれを拒み、休憩を入れながらしなしなと降りて行く。1412高点の下で往路の尾根に乗り、尾根上を細かいターンをしながら下って行く。登りのトレールを乱してしまうようで不本意なのだが・・・。スキー場に戻ると一番北側のリフトは動いておらず、そこのゲレンデは使われていなかった。利用者の少なさから利用できるゲレンデが集約されてしまったようであった。かえって私には好都合で、あまり人目に付かずゲレンデ内に入る事が出来た。下まで降りると、ファミリースキーヤーが日差しの下で楽しそうに家族団らんの時を過ごしていた。

振り返ると、スキーにワカンそしてアイゼンと、フルに使っての登頂であった。途中にザイルも必用であり、判っていれば凄い装備で狙う山(ルート)であった。紹介はあるものの、それなりの覚悟で行かないとならない場所であると感じた。あと、北峰のみを狙うならこのブナ尾根(ブナ平尾根)を使うので良いだろうが、行き先が三角点峰の場合は、北峰からの尾根通しだと岩場の崖が待っている。ここを安全に通過できるか否かで、三角点峰に辿り着けるかどうかが決まる。ブナ尾根上の1850m付近から三角点峰に向けてトラバースしてゆくルートが考えられるが、雪崩の巣のような場所の中を登る事になる。現実的に使えないであろう。こうなると、MLQのように南東尾根を辿って登った方が危険が少ないのかもしれない。