世の中は体育の日を含めた3連休。好天予報でもあり各地での賑わいが予想できた。そしてこの連休を最後に各アルプスの山小屋も閉じる所も多く、小屋(運営小屋)泊をしての長駆が可能な一年最後のタイミングとなる。紅葉シーズンでもあり、有名登山口はどこへ行っても駐車スペースを探すのが大変そうであった。そんな中、私は土日の一般的な連休。少し人気(ひとけ)の薄そうな木曽谷側から、空木岳周辺の登り残しを目指す事にした。

連休初日はいまひとつの天気であり、前線通過で稜線は風が強いと予想できた。空木岳周辺は公式なテン場が無いので、天候を加味して小屋泊とした。その泊まる場所だが、駒峰ヒュッテと摺鉢窪避難小屋と迷ったが、前者がまだ有人小屋であり、後者を塒と決めた。これは後から情報を得たのだが、駒峰ヒュッテは12日を最後に冬季小屋になり、最後の11日の泊り客には無料開放していたそうだ。

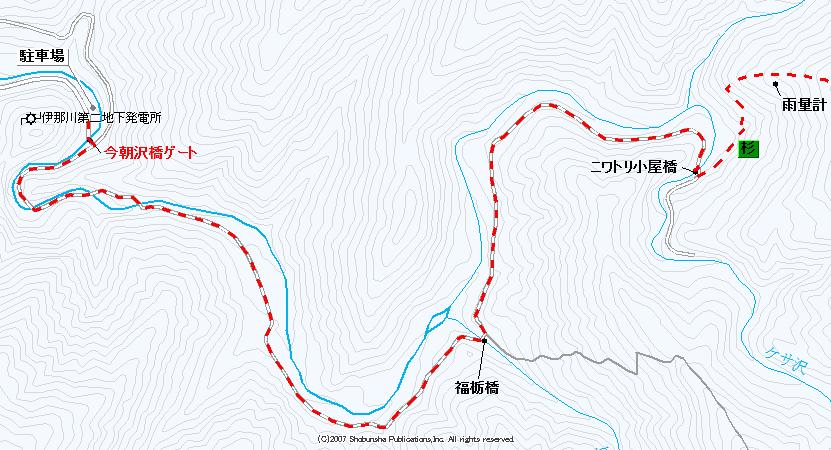

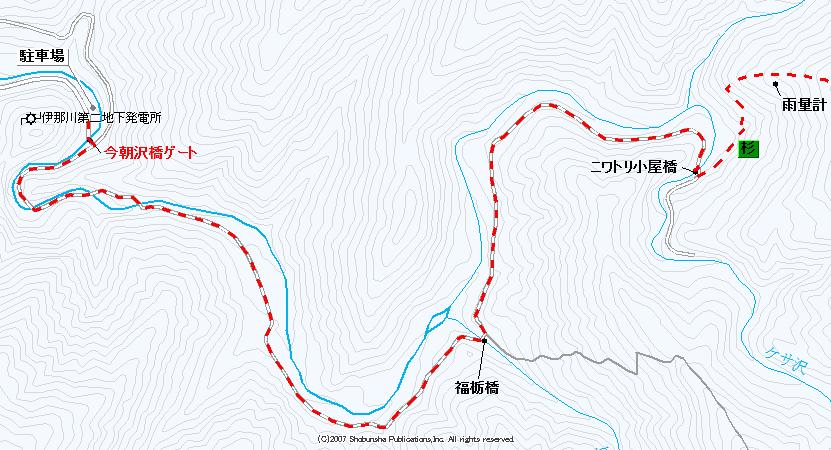

ザックにシュラフとシュラフカバーを突っ込み、簡易幕営装備で中央アルプスに出発する(1:15)。いつもの通り八ヶ岳の南面を通り茅野に出る。我が家からだと白樺湖のある大門峠経由の方が距離が短いのだが、走りやすさから清里経由で小淵沢に抜けて行くことが殆どとなる。杖突峠を越えて伊那に降り、権兵衛トンネルに潜って木曽谷に入る。この権兵衛トンネルだが、平日休日問わずネズミ捕りをやるようになったので、夜間以外の通過は気をつけたい(帰りもやっていた)。19号を南下するのだが、トラッカーの流れに乗って飛ばしていたら、気づくと道の駅大桑まで行ってしまい、慌ててユーターンして大桑中学校の西付近から19号を離れて山道に入る。伊那川ダムまでは、各分岐には行政の道標が立ち、迷う事はない。ただ道が狭いので、夜間はいいが日中は対向車に注意の場所となる。廃墟となったもみじ荘を右手に見、しばらくして急カーブしたトンネルを抜けると、そこが伊那川ダムであった。この先ダートになり、1.5キロ進むと左側に登山口駐車場がある。この先への道は、50mほど進むと観音開きのゲート(施錠)となっている。駐車場には9台の車が停まり、車中泊の方とマイカーの横に3張りのテントも見られた。殆どがこの3連休を楽しみにここを訪れ、今日ここから出立する方々のようであった。少し到着してから仮眠をと思っていたが、既に夜も明けて時計は5時45分。すぐに準備となった。

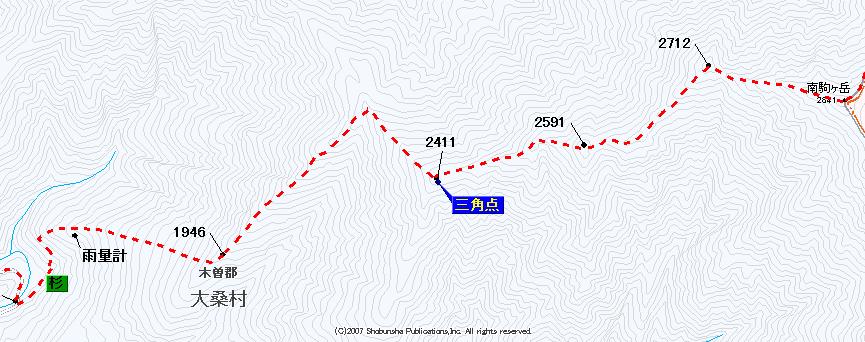

6:01歩き出す。ゲートを右側から通過し、今朝沢橋を渡りすぐに分岐となる。右が越百山側の遠見尾根に向かうルート、そして左が木曽殿越に向かう東金尾根へのルート。今回は北沢尾根を辿るつもりであり、越百へ向かうように右手に入ってゆく。20分ほど歩くと林道左側に「下ヤケン造林休憩所」と言うものがあり、中にはストーブがあり薪も大量に積まれていた。出がけから降っていた雨は次第に本降りとなり、ザックカバーをして雨具を着込む。次にある福栃橋を渡ると、東側に越百山への登山口がある。それを右手に見ながらさらに先への林道を伝って行く。眼下の今朝沢には大掛かりな取水堰堤も見えていた。道中には沢水の流れが多く、給水には事欠かない。淡々と林道を行くのだが、雨に打たれながら少し後悔していた。今日は10年物の雨具を持ってきていた。ゴアなのだが雨を弾くどころか、雨を吸いどんどん重くなるような状況であった。衣服の方の給水も・・・。役目を果たさないのならそろそろ見切りをつけねばならない。

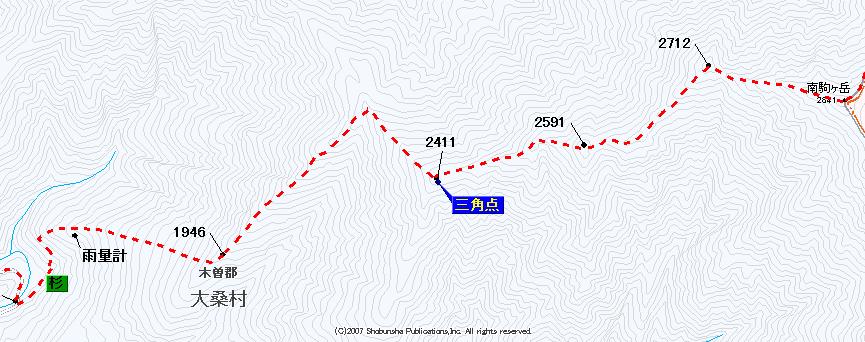

白い欄干のニワトリ小屋橋を渡るとすぐに登山口の階段が見えていた。ここで小休止として、ケサ沢に下りて1.5リッターの給水をする。稜線では水が得られないので、これが二日分の水となる。給水分重くなったザックを背負い、階段を登ってゆく。しばらくは沢沿いの暗い杉林の中を行く。登りが始まると、木の根を利用した階段状の場所になり、そんな中に工事用の足場部材で補修された場所が多い。登山口から30分ほど登ると、右側に逸れた場所に関西電力のロボット雨量計施設が設置してあった。これまでの道の良さは、この施設の為の巡視路だったようである。とは言えこの先も一級の道が続き、あまりの状態の良さに驚いていた。私の持つエアリアでは破線表示なのだった。

随時道標が立ち、残り距離を示していた。5合目の少し手前には、草刈機がデポしてあった。管理されている人に感謝である。五合目は標高1850mと表記されている。この辺りの樹林帯では全くナビが軌跡を拾っていなかった。途中で尾根に乗るが、展望が開けるわけではなかった。展望が開けたのはこの先にある見晴台の場所であった。ただ周辺の木々が繁茂しており、背伸びをして展望を楽しむような、そんな場所であった。この先にある六合目からは、この山中で始めて紅葉を間近に見ることが出来た。展望もまずまずあり、このコースで一番気持ちよい場所と感じた。針葉樹の中に入ると、たおやかな道が先に続いていた。

2411高点。ここには三等三角点がある。三等にしてはやや基石が大きいような感じがした。樹林で展望は殆ど無し。この三角点ポイントから十数分で、周辺を遮るものがなくなってくる。風がまともに当り、濡れた雨具が冷やされ寒い事限りなし。10時頃に雨は止むが、お日様が出てくるまではまだまだ時間がかかった。2591高点の下がちょうど風除けになり、そこで朝食とした。ブルブル震えながらヤキソバパンを齧る。いやはや今日の雨具選定は大失敗であった。そろそろ展望を楽しみたいと思っていると、今日は天気が味方をしてくれて、時折ガスが晴れ青空を覗かせるようになった。天気は急速に回復傾向になるようであり、このあとの天気に期待が出来た。しかしこの先に待っていたのは、よく濡れたハイマツであった。しっかり道があるので、道を覆っているわけではないのだが、道の左右は胸ほどあるハイマツが殆どで、それらが見事に濡れ鼠にしてくれた。どんどん濡れてゆく寒さと、吹き付ける風の寒さ、朝露や雨絡みだと嫌な通過点になる。そして2700mの標柱を過ぎ20分ほど進むと、ギャップへのクサリ場の下降となる。さして難しくないが、濡れていると危険度は増す。次第にこの先は大岩の連続となる。立山の大日岳の稜線と同じく、大岩の上をぴょんぴょんと伝って行く。ガスの中であり、どこに最高点があるのか判らず、偽ピークに登頂への期待を裏切られながら、いくつも小ピークを越えてゆく。そして岩場の中に錆びたスコップが見えたらそこが山頂となる。

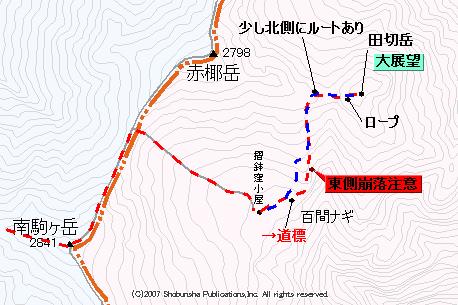

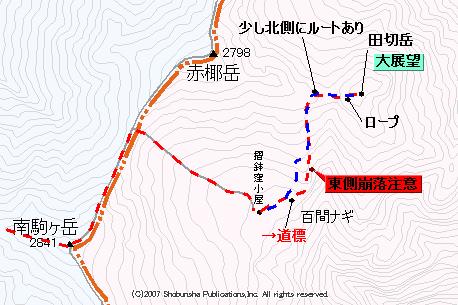

駐車場から歩き出してほぼ6時間、南駒ヶ岳到着。外気温4度。寒さのせいで筋肉が萎縮してしまっているのか、全く調子が出ない登りであった。吹きさらしが厳しく、すぐに北側に下降する。西側から吹いている風であり、稜線から摺鉢窪側へ降りてしまえば避けられると思ったからであった。露岩の中のザレた登山道をズリズリと下ってゆく。するとカメラを構えよとばかりに周囲のガスが一気に消え去った。右下の避難小屋周辺の紅葉、そして赤椰岳側が一気に視界に入ってきた。これだから山は辞められない。この展望があるから登っているようなものでもある。今まで撮れなかった分をまとめ撮り、そして摺鉢窪避難小屋への下降点から東に下る。とたんに周辺の空気が温かく感じられた。そう風がシャットアウトされたのだった。足元の登山道には霜柱が5センチほどに育っていた。それにより深夜の冷え込みようが判った。秋色の金色に変わった草地の中を行くと赤い屋根の避難小屋が待っていた。小屋の中に入ると、まだ誰も居らずとりあえず休憩。今日はここの利用者がどれほどになるだろうか。連休であり、私一人ということは考えられず、間違いなく誰かが来る。ザックから銀マットを解き、少しザックの中身をご開帳して場所確保とした。そして田切岳を目指す。

避難小屋から見る田切岳は、その殆どが岩肌で荒々しい山に見える。小屋跡の石組みの脇を通り北東側に進んでゆく。斜面を見るとなだらかそうだが、そのまま北に歩くには樹木が邪魔をしているようであり、東の百間ナギ側に行く。するとそこにプラスチックの道標があった。その道標の矢印の方へ進むと、その先は百間ナギの崖であり要注意。その崖と樹林との境に薄い踏み跡があり、上に登って行っていた。かなり不明瞭なのと、右(東)側は落ちれば助からない崖。足場になる場所はやわらかい地形もあり、充分注意しながら上がって行く。途中で崖の際より10mほど西側を伝うような踏み跡もあり、ダケカンバには刃物跡も見られた。途中で苔むした岩が散在する場所がある。ここで少し迷うが、北西側に九十九折に踏み跡が上がっているので、それを見定めたい。それを伝うと上部でハイマツの間を縫うように進む事ができた。この道は秋の今だから判るが、夏場に見つけるのはかなり困難であろう。まー道を気にせず直登でもいいが、何せ途中でハイマツがあるのでそれを避けねばならない。

赤椰岳と田切岳とを結んだ尾根上に乗る。周辺はハイマツが濃く、踏み入れるとけっこうに厄介な場所であった。しかしそこに一筋の踏み跡が中間のコルに向けて下りていた。尾根頂部よりやや北側を降りており、容易にコルに降りられる。しかしここのコルも崩落が進み、足を置く場所には細心の注意が必要となる。田切岳側を見上げると一筋の岩の露出した谷があり、そこを這い上がると、途中に長いクレモナロープが流してあった。それを少し利用させてもらい(あまりテンションはかけられない)、濡れた岩を越えてゆく。ここを越えるとハイマツの寝た植生の場所で、そこにも踏み跡らしきものが上がっていっていた。

田切岳の山頂には大きなケルンがあり、なかなかの見ごたえがあった。山頂部は細長く、東側の端まで移動して東側を覗き込むとなかなかの迫力であった。この頃になると天気も完全に回復して駒ヶ根の町も見えるようになっていた。すばらしい高度感である。360度の展望を楽しむ。先ほど居た避難小屋が小さく赤い屋根を見せていた。百間ナギが小屋のすぐ近くまで迫っているのだが、急な地震や自然災害により、いつかは飲み込まれてしまうのだろうと見えていた。この山頂には何も標識は無く、その人工物の無さが嬉しい場所であった。何も残さず山頂を後にする。

ハイマツを下り、先ほどのクレモナロープを伝ってみると、草つきの急尾根上に長く流してあった。ここは尾根登りが順当であったのか。しかし少し急過ぎるので、北側の岩場を伝った方が無難であろう。どちらも滑れば怪我ではすまないので注意したい。そしてコルからは、まともに突き上げるとハイマツ地獄になる。コル通過時に北側にある踏み跡を早めに見出したい。往路に少しマーキングをしていると無難であろう。赤椰岳側に上がり、草地の中をよく目を凝らして踏み跡を拾いながら下ってゆく。しかし往路より外してしまい、最後は適当に降りてゆく。ハイマツ帯を避けて行けばどこでも良い訳なのだが、足元は枯れ草に覆われ段差が見えない中の下降となる。そろそろ疲れも出だし、躓きながら降りてゆく。平坦地になればもう安全地帯。正面から風を受けながら小屋へと歩いて行く。そうこの摺鉢窪は南側の吹き降ろしの風が吹いていた。よって少しでも温かい方と、小屋内では北側の板の間に陣取った。まあどの位違うかは判らぬが、意識的な部分で温かく居たかった。避難小屋到着。

本当はこの日に西山もやってしまおうと考えていたが、どうにも体が重い。明日は好天予報でもあり、楽しみは後回しとして早々に小屋の中に引き篭もる。南駒までは衣服が乾く暇が無く、おかげさまで靴の中までずぶ濡れ。全身の着替えをして温かくなったところで、早々にウヰスキーをちびちびとはじめる。そうこうしていると3人のパーティーがやってきて賑やかになった。話を聞くと稜線を南下して東沢林道に抜けるそうな。少しルート情報をアドバイスして会話は終わる。さらに19時近くになり、4名のパーティーがヘッドライトで到着した。伊那川ダム側から私と同じルートで上がってきた様子であるが、何時に出たのだろうか。先に到着した3名のパーティーは板の間にテントを張って寝ていた。テントを張るのはよくあることであり特に問題視しないが、何度もされるジッパーの開け閉め音に・・・。

明り取りの窓から見える夜空は星が輝いていた。寒いと思って起きると、銀マットから完全に外れた場所で寝ていた。4時半に起き出し、朝食を作り温まる。小屋内でもマイナス5度であった。静かにパッキングをして、濡れた靴に気合を入れて足を突っ込む。静かにドアを開けて二日目のスタート(5:00)。西山のページに続く・・・。