前週、前々週と狙った場所が踏めなかった。体力と根性不足が否めないのだが、高望みしている嫌いもある。ここらで少し地に足をつけた登行をしておかないと、登りたい欲求と、それに対して結果が出ない事とでのジレンマに陥ってしまう。今回は少し高度を下げて着実に踏める所を計画してみた。それから、今期上越国境の山々を踏もうと思っているので、その偵察としての意味合いもある。ここに登れば、県境側は一目瞭然で、雪の付き方も良く判るだろうと思ったのだった。

天気は快晴。この天気にしては少し勿体無いような短距離であるが、他を計画し直すのも面倒で予定通り現地に向かう。大戸の関所を経由して中之条町に入る。四万(しま)温泉側に入るのは何年ぶりだろうか。以前は小さな道標で高田山を示していたのだが、現在は登山者で無くとも目に入ってしまうほどに大きな表示になっている。国道353から旧道に入り、駒岩集落内に到着。登山者用の駐車場の道標があり、公民館の方へ導いていた。しかしこの公民館前は狭く、4台ほどしか置けないような場所であった。公的な場所がここにしかないとなると、先客が居た場合は駐車に苦労することになる。南北の旧道入口路肩が適当か。

準備をしていると、公民館の中で作業している声が聞こえた。ここは地域の土地であり、一言駐車する事を断わろうと中に入り声を掛ける。するとにこやかに“いいですよ”と返ってきた。相手が朗らかだと話が弾むもので、何か作業をしているのでそれを問うてみると、“これから秋葉山にお神酒を供えに行く”と言う。恐らくこの地域の山の神が祭ってある高みなのだろう。斜面を指して方向を示してくれたが、全く何処だか見当がつかなかった。“今ならヒルがいないから山もいいな~”などと言われる。ヒルは4月中旬から11月下旬まで発生するそうだ。このエリアに入る場合は、この期間を避けた方がいいらしいが、まともにそれを実行すると一般者が登れる期間が無くなってしまう。

お供えに行くのは3人で、昔のキスリングを背負い、各々の手に笹を持って出発して行った。少し遅れて後を追うように集落の中を行く。集落内は道標がこまめにあるので間違うことはない。集落を抜けると林道上にフェンスが張られ、そこに門扉が作られていた。高田山への道は、ここから林道を逸れて左に進み、小さな橋を渡り進んで行く。こちらにも門扉があり、それを越えて山中に入ってゆく。門扉の延長線上のフェンスは獣避けとすぐに判るのだが、上部に電線が通してあり、高圧電流も流してあるようであった。ちなみにAM波を受信してみると、ノイズが一定間隔で入感してきたので、通電しているのは間違いないようであった。

雪の上には、あまり見慣れない霊長類の足跡がある。フェンスはどうも猿避けのようであった。杉と竹のミックスした林のような場所を抜け、登山道が90度曲がる所に道標があるのだが、熊に齧られたようで無残にも割れていた。道は九十九折に変わり、やや柔らかい地形を登ってゆく。ここはしっかりした道と言うよりは、やや不明瞭な道である。土が流れやすいのと広葉樹が多く、落ち葉が多いせいもあるだろう。

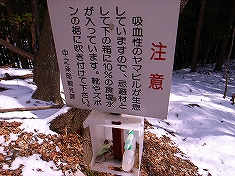

九十九折が終わると目の前に石で出来た鳥居が現れた。鳥居の山手側にはヒル避けの食塩水が箱の中に置かれていた。この先のルートは赤と黄色の絶縁テープが導いてくれていた。鳥居から20分ほどで獅子井戸の水場という所に出た。水場とあるので、当然のように水の流れを探すのだが、標識の辺りからの雪解け水がほんの少しちょろちょろと流れている程度であり、水場とは過去の物のようであった。ここからは北に長くトラバースしてゆく。そして東西に伸びる尾根に乗った所で、鋭角に左(西)に進む。ここには尾根の東側に進まぬように、赤ペンキでの「×」マークが多々見られる。少し広い地形を壷足で登ってゆく。1030m付近になると、少し雪庇の出来た場所もある。ここには大岩が有るのだが、淫らに落書きがされていて残念な状態であった。直下で一部崩落している場所があり、2mほど岩を伝う場所がある。ここは岩に雪が溶けて凍り付いており、ここだけアイゼンが必用に思えた。

石尊山到着。遮る物は何も無く、360度の大展望であった。目指す高田山、上越国境、本白根、榛名山等々が見事に見えていた。あと麓の中之条町を見下ろすと、各地から野焼きらしい煙が見える。風が無いので真っ直ぐと立ち昇り、それがいくつも見えるので、なんとも絵になる風景であった。山頂には祠がありその前に浄財が供えられていた。呼吸を整え高田山に向かう。

石尊山まではさほど苦労は無くハイキングに毛の生えた程度であったが、この先は本格的な冬山登山となった。アイゼンを持ってこなかったことを悔やんでもしょうがないのだが、必用な通過点が多々出てくる。最初のくだりは補助ロープがあるから良いものの、雪の下がアイスバーンになっている所もあり、緊張するくだりであった。降りきると赤い絶縁テープが巻かれ、高田山から進んできた場合の注意書きがある。トラバースする石尊山側の南を巻くルートは危険と記されていた。かなり新しい絶縁テープであり、最近の登行者が付けたもののようであった。この先3つほどの大きなアップダウンがある。随所にアイゼンが欲しい通過点があり、慎重に足を出してゆく。

高田山直前で雪が緩くなり、しばし膝上の壷足状態であった。もしや山頂部全てがこの状態かとも思ったが、日の当たる場所の雪はしっかり締まっていた。山頂に立っての展望は、先ほどの石尊山に比べると見劣りするが、そこそこの展望である。何より風が無いのがありがたく、ぽかぽか陽気とはこの事であった。山名板が掲げられている柱に、先ほど石尊山直下で見たのと同じ絶縁テープがあり、そこには「20年2月19日」と書いてあった。19日は火曜日なので、一般的なサラリーマンハイカーでは無いようである。そしてここには一等点補点が有るのだが、残念ながら雪の下になり拝むことは出来なかった。トランシーバーを握りしばし交信を楽しむ。どうも今日は下界の方が風があるらしかった。

帰りも石尊山までは慎重に戻る。この間はトレースがあるのが有利に働くとか、その辺は関係が無かった。掴める物はしっかり掴み、足場を確認しながら進むような場所であった。石尊山で再びトランシーバーを握ると、珍しくKUMO氏と繋がり山談義に花が咲く。話の中で、この石尊山の同定において頭を悩ませたらしいのだが、確かにこの尾根上にはポコポコとピークがあり、一番高い場所とするとここではない。一番の決定打となっている部分は祠の有る無しなのだろう。この先は直下の岩部の場所だけ注意すれば、あとは気持ちよくストライドを伸ばしてゆく。

集落まで戻ると、民家うえの山中から時折発砲音が聞こえ出した。山中を歩いている時に聞こえたらビビッてしまったが、下山後で助かった。猟期は終わったので、サルに対しての空砲なのだろう。どんなタイミングで鳴らしているのか判らぬが、かなり大きな音であった。そう言えば集落内で犬を飼っている家が多く、かなりの猿害があるように見て取れた。公民館で水道を借り、汚れ物を洗い帰路につく。

さて本日の高田山。各方面に紹介があるので、ルート説明はほとんど要らないだろう。そんな中、冬季の登行に関してのおさらい。石尊山までならアイゼン無しでも何とか行けるが、その先の高田山を目指すなら必携のようである。過剰かもしれないが20mほどのザイルもあれば通過には鬼に金棒だろう。全ては雪の様子と氷の付き方によるのだが、装備して出向くに越したことは無いだろう。