崅憅嶳丂丂侾俁俀侽倣丂丂丂丂丂丂

丂俀侽侽俉丏俋丏俀俈乮搚乯丂丂丂

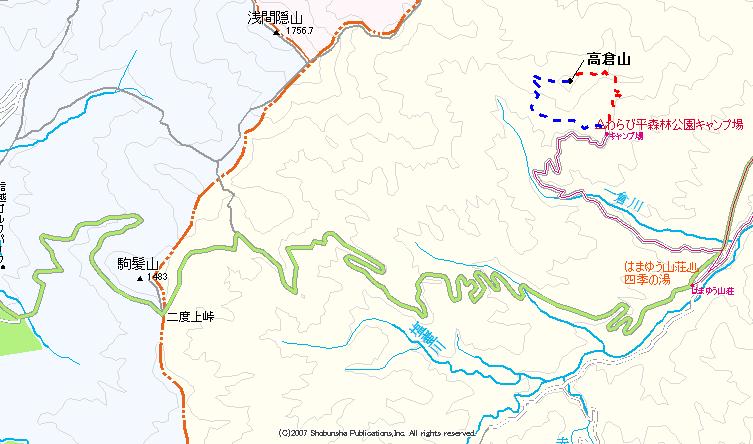

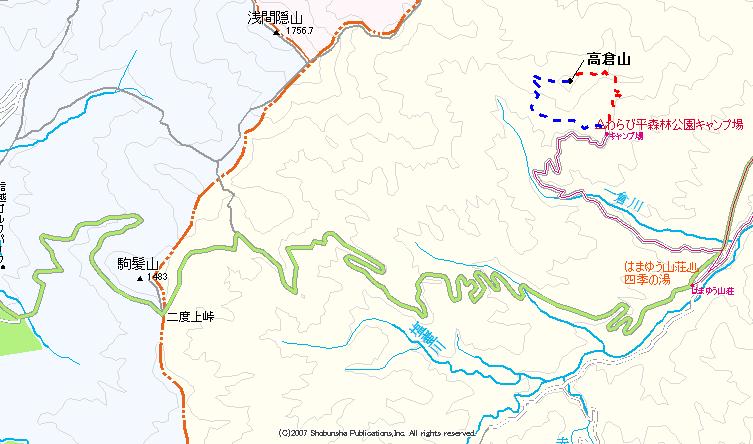

丂惏傟丂丂丂丂丂扨撈丂丂丂丂傢傜傃暯怷椦岞墍傛傝丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峴摦帪娫俆俆俵

嘆傢傜傃暯挀幵応侾侽丗俀俇仺乮侾侾俵乯仺嘇搶懁偺摶侾侽丗俁俈仺乮侾係俵乯仺嘊崅憅嶳侾侽丗俆侾乣侾侾丗侽係仺乮係俵 乯仺嘋惣懁偺摶侾侾丗侽俉仺乮俇俵乯仺嘍椦摴弌崌侾侾丗侾係仺乮俈俵乯仺嘐傢傜傃暯侾侾丗俀侾

丂 丂 |

丂 丂 |

丂 丂 |

丂 丂 |

| 嘆傢傜傃暯怷椦岞墍偺挀幵応偐傜尒傞搶懁搊楬曽柺丅塃偺摴傪峴偔丅 |

挀幵応偐傜侾暘傎偳偱暘婒偑偁傝丄偙偙偱弶傔偰崅憅嶳偺暥帤傪尒傞丅塃愜丅 |

搑拞偺椦摴崌棳揰丅偙偙偼嶳捀傪帵偡摴昗偼柍偟丅塃愜丅 |

傛偔摜傑傟偨曕偒傗偡偄摴丅 |

丂 丂 |

丂 丂 |

丂 丂 |

丂 丂 |

| 嘇搶懁偺摶偵搊傝偁偘傞丅 |

傛偔惍旛偝傟偨奒抜忬偺摴丅 |

嘊崅憅嶳嶳捀偐傜愺娫塀嶳丅儀儞僠偑俀媟偁偭偨丅 |

嘊嶳捀偐傜妏棊嶳乮塃乯偲塉朧庡乮嵍乯丅 |

丂 丂 |

丂 丂 |

丂 丂 |

丂 丂 |

| 嘊嶳捀偐傜怸柤嶳曽柺丅 |

嘊搶懁偺搊楬丅 |

嘊惣懁偺搊楬乮拞墰傗傗塃乯 |

彮偟峳傟偨応強偵偼儘乕僾偑棳偟偰偁傞丅 |

丂 丂 |

丂 丂 |

丂 丂 |

丂 丂 |

| 惣懁偺摶丅偙偺愭偺旜崻忋偵傕敄偭偡傜偲摜傒愓偑懕偔丅丂 |

椦摴偑壓偵尒偊弌偡偲丄偦偺搶懁偵彫戧偑偁傞丅丂 |

嘍椦摴弌崌丅丂 |

嘍傢傜傃暯懁偐傜尒傞搊楬擖岥丅丂 |

丂 丂 |

丂 丂 |

丂 丂 |

丂 |

| 椦摴搑拞偵偼愺娫塀嶳傪婰偡摴昗傕偁偭偨丅丂 |

僥儞僩僒僀僩榚偵崀傝棫偮丅丂 |

嘐傢傜傃暯偵栠傞丅丂 |

丂 |

丂

丂廡拞偐傜嵞傃嵍攛偑婥嫻偵側偭偨丅偙傟傎偳昿敪偡傞側傜庤弍偡傟偽偄偄偩傠偆偲尵傢傟傞偑丄壗搙傕庤弍傪偟偰偍傝丄彮偟峫偊曽傪曄偊偰晅偒崌偭偰偄偙偆偲尵偆僗僞儞僗偵側偭偰偄傞丅崱夞偼崱婫嵟崅偵昦忬偑埆偔丄屇媧偡傞偵傕偐側傝晧扴偵側偭偰偄偨丅僾僋僾僋偲怱憻曈傝偐傜僄傾偑楻傟偰偄傞偺偑敾傝丄偄偮傕偺傛偆偵尐傗攚拞偑捝傒弌偡丅怮偰婲偒傞偵傕丄攛偑暿暔偺傛偆偵懱撪偱摦偒丄榏枌偲攛偺娫偵嬻婥偑棴傑偭偰偟傑偭偰偄傞偺偑敾傞丅棳愇偵岲揤梊曬偩偑丄捝傒偵抧恾傪尒傞堄梸傕暒偐側偐偭偨丅偝傜偵偼慜栭偼怑応偐傜偺婣戭偑俀俁帪傪夞偭偰偄偨丅偙傟偱偼慡偔嶳偳偙傠偱偼側偔丄杦偳掹傔儌乕僪偱梻挬傪寎偊偨丅

丂廐惏傟偺搚梛擔偩偭偨丅懱挷偼憡曄傢傜偢偱丄彮偟偺懅嬯偟偝偲偗偭偙偆側捝傒丄偦偟偰悈晽慏傪懱偺拞偵帩偭偰偄傞傛偆側忬嫷偱偁偭偨丅偄偮傕側傜愨懳偵埨惷偵偡傞昦忬儗儀儖偱偁偭偨丅俉帪丄俋帪偲帪娫偑宱夁偟丄僀儔僀儔偑曞傞丅慡偰偵岲揤偑偦偆巚傢偣偰偄偨丅懱傪楯傢傞帠偺戝帠偝偲丄惛恄揑側僼儔僗僩儗乕僔儑儞偲偺嫹娫偵嫃傞傢偗側偺偩偑丄堄傪寛偟偰嬤応偺嶳偵岦偐偆偙偲偵偟偨丅摉慠丄搑拞儕僞僀儎傕偁傝摼傞偺偱丄偦傫側拞偱傕摜傔偦偆側嫍棧偺抁偄応強傪慖戰偡傞丅

丂崅憅嶳偼傢傜傃暯怷椦岞墍偐傜搊楬偑偁傞嶳偱偁傞丅傛偭偰傢傜傃暯偵擖傟傞婜娫偟偐妝偵摜傓偙偲偼弌棃側偄丅傢傜傃暯傊偺摴偑晄捠偵側傟偽丄傾僾儘乕僠偵侾帪娫埲忋偼梋寁偵傒側偄偲側傜側偄嶳偱傕偁傞丅幵偺僔乕僩偑攚拞傪埑敆偟捝傒偑憹偡丅変側偑傜攏幁偐偲帺栤帺摎偟偰偄傞偺偱偁傞偑丄偙偺嵺丄乽攏幁乿偱傕乽墝乿偱傕偳偭偪偱傕椙偐偭偨丅擇搙忋摶傪栚巜偟丄偼傑備偆嶳憫庤慜偱傢傜傃暯偺摴傊擖傞丅椦摴偵擖傞偲偡偖偵嵍偵尒偊傞曈傝偑偼傑備偆嶳憫偺晽楥応偱偁傞丅抔偐偄搾偵怹偐傝偺傫傃傝偲偟偰偄傞曽乆傪巚偄晜偐傋偨傝偟偨丅崱擔偼偙偺偁偨傝偱奜婥壏偑侾俆搙偱偁偭偨丅傗傗敡姦偄丄壏偐偄搾偑楒偟偄擔偱偁偭偨丅

丂傢傜傃暯偺挀幵応偵摓拝丅弨旛傪偟偰僗僞乕僩偲側傞偑丄偳偙偵搊楬偑偁傞偺偐敾傜側偄丅杒傪尒傞偲恀惓柺偵崅憅嶳偑偁傝丄偦偙偐傜搶偵攈惗偡傞旜崻偵彮偟掅偔側偭偨埰晹偑尒偊偨丅偍偦傜偔偁偦偙偵搊傝偁偘傞偺偩傠偆偲梊應傪棫偰丄搶懁偵怢傃傞椦摴傪曕偄偰峴偔丅偡傞偲侾暘傕宱偨側偄応強偵乽崅憅嶳乿偲彂偐傟偨摴昗偑偁傝丄暘婒偡傞曽岦傪帵偟偰偄偨丅偙傟偱堦埨怱丅偑偟偐偟丄懱挷偼桪傟偢丄傑偝偵擡傃懌偱攛傪梙傜偝側偄傛偆偵備偭偔傝偲曕偄偰峴偔丅偦偟偰攛偺摦嶌傕惂尷偣偹偽側傜側偄偺偱丄姰慡偵昦恖偑嶳傪曕偄偰偄傞偦偺傕偺偱偁偭偨丅摴偼戝偒側嬨廫嬨愜傪偟側偑傜崅搙傪忋偘偰備偔丅師偵嵍偐傜偺摴偲崌棳偡傞応強偑偁傞偑丄偙偙偼摴昗偑柍偄偑塃懁偵恑傓丅偙偺愭傕嬨廫嬨愜偱丄搊傝偒傞偲摶偵側偭偰偍傝丄旜崻懕偒偱搶懁偵傕摴偑偮偄偰偄偨丅

丂摶傪惣偵恑傓偲丄傗傗峳傟偨応強傕偁傞偑丄傎傫偺嬐偐側嫍棧偱偦偺愭偼椙偔娗棟偝傟偨摴偲側偭偰偄偨丅堦晹媽摴偲側偭偰偄傞応強偑偁傝丄偦偙偼僞僀僈乕儘乕僾偱嵡偑傟偰偄偨丅娵懢傪巊偭偨奒抜忬偺摴偑偁傝丄栘偺晠怘搙偐傜偟偰丄嵟嬤偺惍旛偺暔偺傛偆偱偁偭偨丅杒懁偐傜偟偒傝偵寈夲壒偑暦偙偊偰偄偨丅傑偢僒儖偱娫堘偄側偄偩傠偆丅備偭偔傝偲娵懢傪摜傒偮偗傞傛偆偵搊偭偰備偔偲丄墌悕宍偺捀晹偑嬤偔側偭偰備偔丅

丂崅憅嶳嶳捀摓拝丅挿堉巕宍忬偺儀儞僠偑擇偮偁傝丄撿懁偺揥朷偼偄偄丅扟傪嫴傫偩岦偙偆偵妏棊嶳傗塉朧庡偑摿堎側宍偱尒偊偰偄偨丅搶偵栚傪岦偗傞偲丄怸柤嶳夠偑偄偔偮傕嶳偱宍惉偝傟偰偄傞偺偑傛偔敾傞丅崱擔偼屇媧傪惍偊傞偺傕帄嬌嬯楯偡傞丅懅偑惍偭偨偺傪懸偭偰僩儔儞僔乕僶乕傪埇傞丅偦傟偼偦偆偲偙傫側偵棫攈側摴偑偁傞偲偼巚傢側偐偭偨丅傑偟偰傗搊偭偰偒偨搶懁偺摴偵壛偊丄惣懁偵傕摴偑壓傝偰偄偨丅愜妏側偺偱壓嶳楬偼惣懁偵庢傞丅

丂彮偟壓傞偲摴偑峳傟偰偍傝丄偦偙偼儘乕僾偑棳偟偰偁偭偨丅偦偟偰搶懁摨條偵摶偑偁傝丄偦偙偐傜塻妏偵撿搶懁偵摴偑崀傝偰峴偭偰偄偨丅旜崻忋偼偝傜偵愭偵敄偭偡傜偲摜傒愓偼懕偄偰偄偨丅摶偐傜偺壓崀偡傞摴傕搶懁偺摴摨條偵嬨廫嬨愜傪孞傝曉偟偰偄偨丅偙偪傜偼娵懢偙偦巊偭偰偄側偄偑丄妸傝傗偡偄晹暘偵偼奒抜忬偵搚偑孈傜傟丄曕偒傗偡偄傛偆偵庤偐壛偊傜傟偰偄偨丅偦偟偰壓偵椦摴偑尒偊弌偡崰丄偦偺搶懁偵悈偺棳傟偑尒偊丄彫戧傕偦偙偵偁偭偨丅椦摴偵崀傝棫偮偑丄偳偪傜偵恑傔偽傛偄偺偐敾傜側偄丅偲傝偁偊偢搶偵傢傜傃暯偑偁傞偼偢偱丄偦偪傜偵岦偆丅偡傞偲椦摴搑拞偵崅憅嶳偲書偒崌傢偣偱愺娫塀嶳傪帵偡摴昗傕偁偭偨丅傢傜傃暯偐傜愺娫塀嶳偵傾僾儘乕僠弌棃傞偲偼抦傜側偐偭偨丅摴偺忬懺偼偳偙傑偱椙偄偺偩傠偆偐丅偍偦傜偔偱偼偁傞偑丄怴奐抧嬫偐傜偺愺娫塀嶳傊偺搊楬偲搑拞偱崌棳偡傞偲巚傢傟傞丅

丂塃壓偵僉儍儞僾応偑尒偊弌偡偲丄偦偙偱摴偼暘婒偡傞丅偦偺傑傑恀偭捈偖恑傫偱傕椙偄傛偆偩偟丄偙偙偱巹偼塃愜偟偰撿懁偵壓傞丅偡傞偲偦偙偼傢傜傃暯僉儍儞僾応偺惣抂偺応強偱丄崀傝棫偭偨応強偵偼乽愺娫塀嶳乿偺昞帵偑偁偭偨丅僉儍儞僾応撪偵擖傞偲丄崱擔柧擔偱僉儍儞僾傪偟偵棃偨僉儍儞僷乕偺弨旛傪偡傞巔偑偁偭偨丅崱擔偼婥壏偑掅偄偺偱丄栭偼偝偧姦偄偱偁傠偆丅壏搙寁偼侾俆搙偺傑傑偱偁偭偨丅掁杧偺抮傪塃偵尒偰挀幵応偵栠傞丅

丂傢傜傃暯挀幵応偵偼崅憅嶳傪帵偡摴昗偑偳偙偵傕柍偐偭偨丅偦傫側拞偱搊楬偑偁傟傎偳偵娗棟偝傟偰偄傞偲偙傠傪尒傞偲丄僉儍儞僾応偵娙扨側抧恾偑梡堄偝傟偰偄傞偐傕偟傟側偄丅抧宍恾偵偼慡偔摴偼彂偐傟偰偄側偄偺偱丄搊傞慜偵埬撪強偱暦偄偰傒偨曽偑柍擄偐傕丅僉儍儞僾応撪偼偄偔偮傕偺嶶嶔楬偑偁傝丄偦偺堊偵偳偺摴傪揱偊偽傛偄偐柪偭偰偟傑偆姶偠偱偁偭偨丅

丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂栠傞

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂