あの小屋番に遭わなければ・・・。2006年8月12日。高山裏避難小屋テントサイトで、今の今から高山を狙うべく地図を見ながらルート選択を考えていたら、そこに小屋番がやって来た。そして頭ごなしに“行くな”と言う。非常に高圧的な方であり、その時のやり取りで高山へ行く気が失せ端折ってしまった。嫌な場所を残してしまったのだが、いつまでも残しておくわけにはいかない。ここは国内の「高山」と公式に命名される山の中で、最高所となる。そんな意味合いからも狙ってみたい場所なのであった。

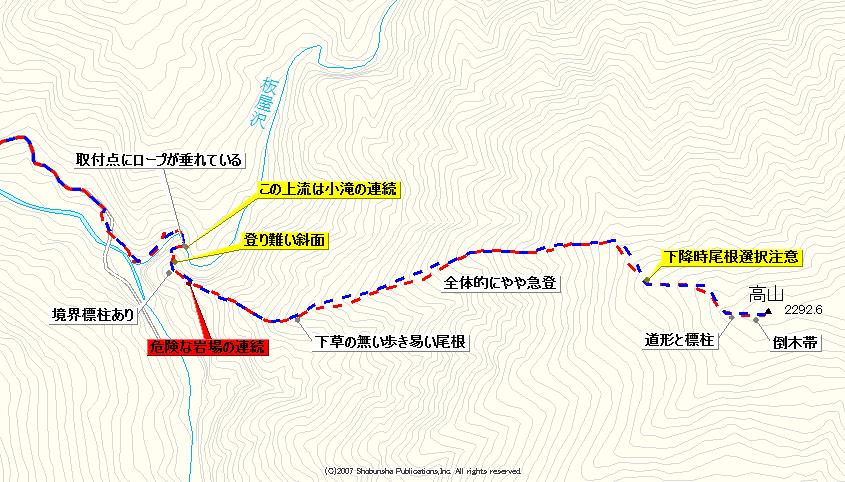

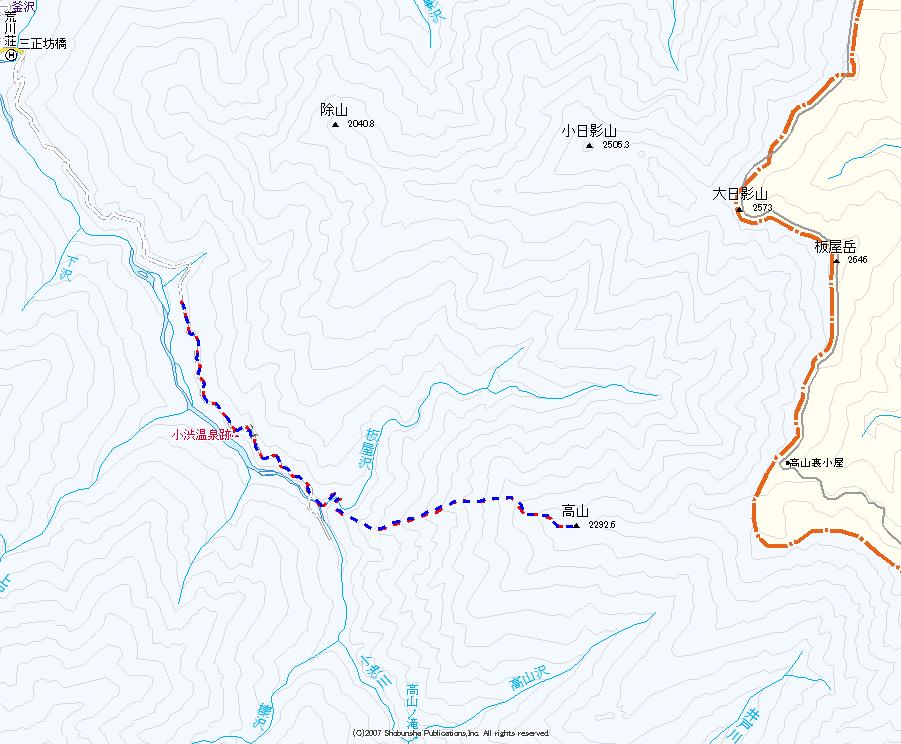

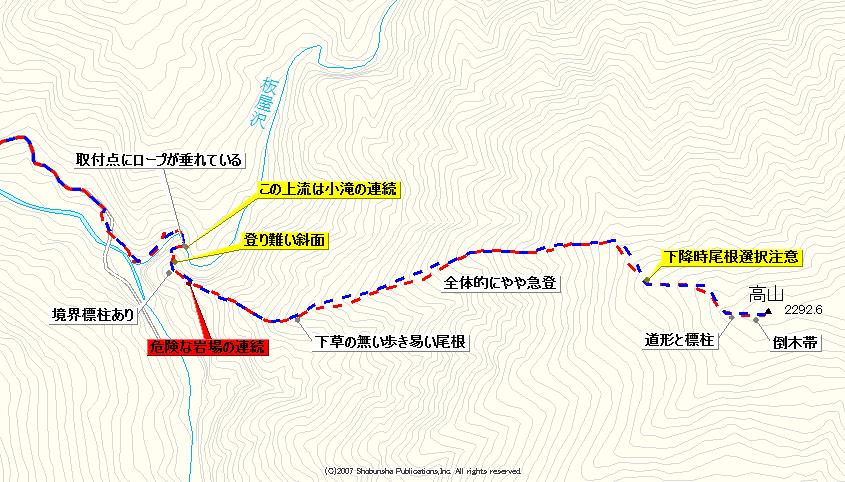

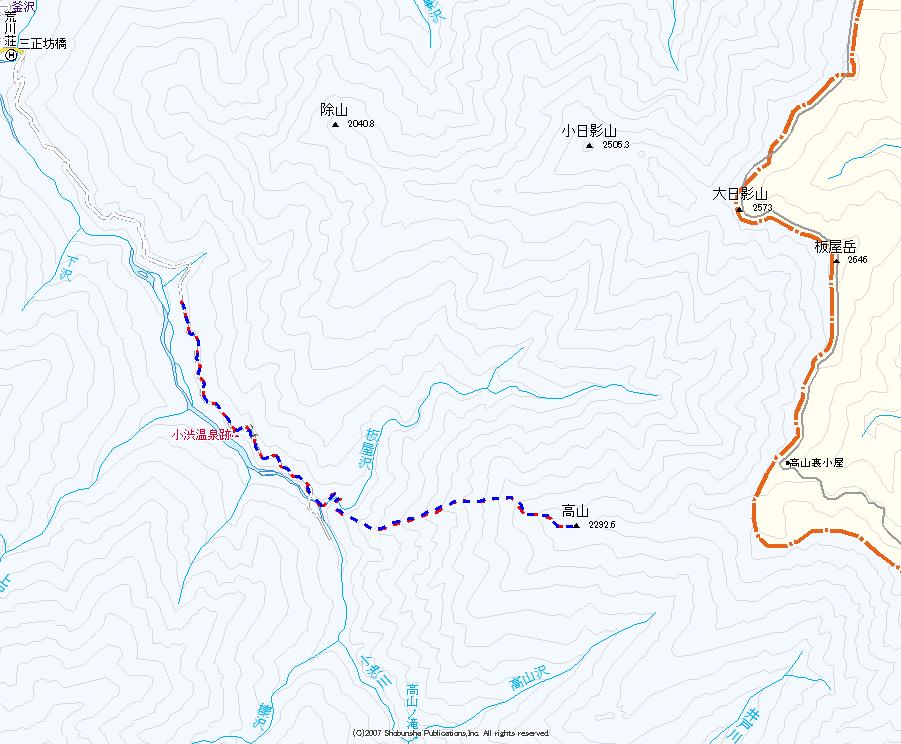

狙う方の誰もが思うように県境稜線側からアプローチするのが一番楽である。ただその場合、日帰りは無理となる。JCA・MLQ両氏共に稜線側から登頂しているが、両名ともに稜線側の山と抱き合わせで登っているので、当然の判断である。そんな中、日帰りでこの山1座だけとなると、やはり小渋川側からのアプローチしかないだろう。顕著な尾根ではないのだが、西側に派生する尾根が使えるのではないかと地形図を見ていた。南川さんは、しばらく小渋川ルートを遡り南西に派生する尾根を使っている。おそらくは地形図に見られる川岸のゲジゲジマークを嫌って取付きやすい場所から入ったのであろう。西尾根の方がコース手前となっており、もし現地で取付けなければ南川ルートに切り替えることとし、とりあえず西尾根で高山を狙ってみる事にした。

1:15家を出て、杖突峠と分杭峠を経て大鹿村に入る。小渋川沿いの林道は、釜沢温泉手前でよう壁の工事がされており、注意看板には平日は通行止めにしてあると書いてあった。鵜呑みにすると工事中だと通過できるのは土日のみとなる。林道は相変わらず落石が多く、谷側が崩落している場所もあり、安心して通過できる道ではなかった。ゲート前に到着するが、流石に梅雨時期に小渋川コースを渡渉する選択はないのか、車は一台もなく閑散としていた。すぐに準備をする。間違いなく岩場が有る様であり、安全通過の為のザイル30m、そして渡渉点用に長靴とストックを持つことにした。

5:19長靴を履いてゲートを越えて行く。相変わらず小渋川は轟音を響かせている。しばらくして右下に赤い旧小渋の湯の建物が見えると、その先で林道脇にブロック小屋の廃屋が在る。そしてその先左側のよう壁の切れた場所に階段状の登路が在る。これが小日影山への取り付き箇所となる。ここから進度が渋るのだが、この先には暗いトンネルが待ち構えている。前回見た時には、ジメジメした魑魅魍魎でも現れそうなイメージであったのだった。それが頭にあるので、登る前にこのトンネルが非常に気になっていた。ごつごつとした手掘りの岩壁からひたひたと水が落ちてくるようなトンネルを思っていた。がしかし、入ってみると綺麗にコンクリートコーティングされた施工で、中間部には明り取りと言えよう明るい場所も設けられ、ヘッドライトも無ければ無いで通過できるトンネルであった。そこを出ると、「七釜砂防ダム」と書かれた石碑の在る広みがあり、そこに登山届けBOXが置かれていた。先の方を見ると赤い鉄橋が見える。これが七釜橋である。ゆっくりと林道を下って行く。

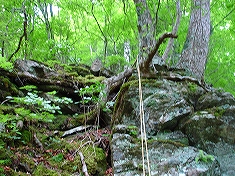

林道から川へ降りて行く分岐には、特に道標が無く自分で判断せねばならない。橋の下へは右岸を伝うのだが、水の流れでだいぶ削られており、いつ崩れてもおかしくない状態であった。橋の下を潜る所で小さな流れを一つ跨ぐ。そしてその先で板屋沢の出合となる。ここから板屋沢に入って行く。板屋沢の流れは地形図とは違い南側に出来ており、右岸側を遡上してゆく。東側には西尾根の末端が有るのだが、見える全てが岩壁であった。ひたすら右岸を伝って行くと、大きく巻き込む手前でナメ岩の通過があり、ここは慎重に足を出してゆく。この他には危険箇所は無い。そして大きく巻き込んだ先は、板屋沢は渓谷のようになっており、沢屋の世界となる。この先は水没せずに遡上することは出来ない。それも全身首まで浸かるような場所が続く。もしかしたら沢屋の方もここは高巻きしないと通過できないのかもしれない。見ると連続した滝のようになっていた。このある意味通行止めのような場所から、対岸の南側を見ると登れそうな斜面がある。よく目を凝らすと、ロープまで下がっていた。もしやルートがあるのか・・・。ここが地形図で見られるゲジゲジマークが唯一無い場所となる。

対岸に渡るには渡渉をせねばならないのだが、渓谷の入口(上流)側に何とか石伝いに渡れる場所があり、そこを伝って対岸に渡る。ただここはコンパスが広くないと水没するのと、ジャンプ(瞬発)力も必要とする。足を置く岩の全ては濡れておりバランス感覚も必要となる。対岸に渡ってからは、15mほど下流に進み、ザレた斜面を4m上がるとロープの末端に辿り着く。しかしこのロープ、びっしりとコケが着いていて、怖くて使い物にはならない。慎重に足場と手がかりを探しながら上がって行く。ロープがあるほどなので、それなりの場所であり、緊張が続く。足場のほとんどは柔らかく、苔むしていてすぐに崩れてしまう場所が多い。最初のロープから10mほど上がると、さらにもう一本ロープが垂れていた。これも先ほど同様に苔むしていて使えない。目の前には4mほどの岩壁があり、伝わらないと上がるのは無理。ここはしょうがないので、左(東)側に巻いて行く。ただ、危険箇所の連続で、滑れば板屋沢の岩の渓谷に真っ逆さまである。崩れやすい地形を、雪の上をトラバースするかのように足場を確認しながら進んで行く。腕力も使う場所が多く、全神経が両手両足に注がれる。

そしてなんとか最初の高点に到達する。地形図でみる広葉樹のマークのあるピークである。ここにはなぜかプラスチックの境界標柱が埋め込まれていた。さてここまで来て、この先どんなものかと思ってしまう。危険箇所はここまでであり、この先は土の尾根を歩けるのならいいのだが、地形図からはまだ先にも続きそうである。既にここからの下降でも、ザイル(30m)を3回は出さないと下れない。南川ルートに切り替えるのなら今なのだが・・・。長靴から登山靴に履き替えながら進退を考えていたが、いつもの通り、行けなくなるまで行ってみる事とした。

この先は、痩せ尾根は岩で形成され、それこそリッジの上を行くような場所の連続であった。ソロであり確保者が居ないので、慎重にルートを選んで進むことになる。往路は写真や記録をしている余裕が無く、少し大まかになるが書き出しておく。休憩した高点から痩せ尾根を行くと、最初に3mほどの岩場が立ちはだかる。ここは直上か南を巻くしかない。岩は苔むしており、さらには非常に崩れやすい。取付いてはみたが、70キロほどの岩が崩れ落ちた。ここは南を巻いて行くと安全に通過できる。付近にはツバメが飛んでいた。イワツバメなのだろうが、それが居るという事は、それ相応の険しい場所のようであった。

次に4mほどの岩が立ちはだかる。ここを登ることは不可能で、岩の南側はスラブ状で苔むしている。最初は北側を巻けるかと思って行ってみたが、非常に崩れやすい地形と岩場で、10mほど進んで引き返した。次に南側に下るように20mほど進み、その先にあるルンゼを登ったのだが、ここは非常に滑りやすい地形で、細い潅木を頼りに時間を掛けて通過した。往路の場合、何処を通過すれば一番安全なのか見出せない場所であった。ここの帰りはスラブを肩がらみで下る。

次にまた4mほどの直立した岩が立ちはだかり、ここは北側を慎重に上がって行く。滑れば一巻の終わり、時間を十分掛けて体を上げてゆく。ここを通過するとこの先に大きな岩峰があり、直上せず南を巻いて行く。巻く途中も足場が不安定で滑落には十分注意が必要となる。往路はノーザイルで通過したが、帰路はザイルを出し通過した。この時、見事に足場の土が崩れてザイルで助かったのだった。この先で岩場は減ってくるが、2~3箇所の危険箇所を通過し、一連の危険箇所が終わる。おおよそ1320m付近までは危険箇所の連続であり注意が必要となる。言葉を変えると、この尾根は岩をやる方でもそこそこ楽しめる場所となる。ここの通過でこの日の大半の体力を使い果たしてしまった。通過したはいいが帰路に使うかどうかはかなり迷ってしまった。ザイルを出したい場所は十数回ある。

標高1400mほどになると安心して歩ける斜面となる。付近は下草が無く歩き易い。しかし地形図以上に急な感じがする。恐らく先ほどの岩場の通過での疲れがそう思わせているのだろう。あと地形図では広葉樹マークが多いのだが、尾根上は針葉樹が多い。時折明瞭な踏み痕が有るのだが、シカの糞が見られるので彼らのものと思いたい。しかし取付き場所にあったロープを見ていると、人の物とも思えてしまうのだった。

地形図からは広い尾根のようではあるが、現地は痩せ尾根も多く、地図では読みきれない場所も多い。ダラットしているならそれはそれで修正しやすいのであるが、もし同じルートを帰る場合はマーキングをしていたほうが無難であろう。あと2050m付近も進路が変わる場所であり、ここはこまめに付けたほうがいい。付近の様子はどの方角を見ても同じように見える場所が多い。そして山頂を手前にして、間違いなく人為的な道と言える幅があった。そこには手彫りの境界線の標柱もあり、山頂までに計2本確認出来た。山頂直前は少し倒木帯があり、その先に明るい大地が待っていた。

スタートから5時間12分、高山の山頂に到着する。2006年のJCAのテーピングと、MLQの赤い絶縁テープも見られた。他には空き缶が一つ転がっていた。木々の間から辛うじて展望があるが、ここは展望が無いと表記した方がいいだろう。三等三角点が綺麗な状態で残っており、教科書通りに四方を石で囲われていた。辺りはシラビソが多いのだが、幹の細いものが多く、その為に日差しが入り明るい山頂であった。居心地も良く昼寝でもしたいところであったが、流石にこの時期になると虫も多い。寝られるような状態ではなく、虫除けスプレーの香りを嗅ぎながらヤキソバパンを齧るのであった。帰りは南西尾根を下ろうかとも思いながら地図を見ていたが、もし岩場があったら、下から見ていないだけに様子が判らない。どちらがどうリスクが大きいか比較できないが、「判らない」より「判っている」事を優先して、往路を戻ることにした。

下山開始。倒木帯を抜けると先ほどの道幅のある場所になる。折角なので伝ってみようと足を乗せてゆくが、やはり発見できた境界標柱は2本で、道幅は途中で消滅していた。気になったのは途中から尾根を逸れて南に下っているような道形も見られ、もしかしたら消滅ではなく、それが正解だったのか。しかし境界標柱を付けるなら尾根であろうから、斜面に続くのは在り得ないと思ってしまったのだった。往路を辿るように下ってゆくのだが、全く記憶に無い景色になっていた。さほど往路のルートを逸れていないのだが、やはりここはマーキングが必要と言うことであろう。下りは重力に任せてどんどん下って行く。渡渉の為のストックであったが、下りで大活躍であった。ただ、だんだん下が近づくに連れ、ストックはザックに縛りつけ、木々を掴みながら慎重に降りて行く。

そして1350m付近から最後の危険地帯に入る。もうここを通らずして他の道の選択はなく。そう思うと諦めも早い。安全第一に、危険と思える場所は躊躇せずザイルを出して下降して行く。今日は30mのザイルなので、そこそこハンドリングも良い。束ねる事無く連続して垂らす場所もあった。岩場のほとんどは肩がらみの懸垂下降でクリアーしてゆく。これほどにザイルを出す行程は珍しいのだが、ザイル一本の有り難さを痛感する場所でもあった。

7回目にザイルを出して岩場を通過している時に、その事は起こった。こんなことは初めてなのだが、懐からカメラが飛び出した。それほどに変な格好をして岩場を通過して居たとも言えるのだが、赤いカメラケースがクルクルと回りながら谷底に落ちて行った。昔なら“別にいいや”などと判断できたのだが、昨今は、写真データはとても重要で、すぐさま諦めるわけにはいかなかった。見える下の方は10mほど緩斜面があるが、その先は濡れた急峻の谷があり、かなり迷った。ザイルがあり下れはするが、登り返しは・・・。あまり下ると北緯35度30分あたりにはコップ状の岩場があるようであり、それ以前までの探索としてザイル下降をして行く。非常に滑りやすいナメ岩状の場所を下り、深いルンゼの中に入った。尾根から50mほど下った場所になるが、危険過ぎてそれ以上降りられなくなった。諦めかけてザレた石の所に手をついたところ、なんとその脇に赤い目的物があった。残念ながら電池ボックスの蓋が開き、中身は空であった。カメラを取り出し易くするために常にジッパーは開けている。その為に衝撃を受けて開いてしまったようなのだが、本体が見つかっただけでもツイている。メモリーも無く、ツキを味方に付け付近を捜す。すると3mほど登り返したルンゼ内にメモリーがあり、そこから15mほど登った崖に、引っかかるようにリチウム電池が見つかった。こんな事も有るのかとつくづく運の良さを感じる。あのまま諦めてもそれまでであり、こうやって努力して結果が出ることは、何よりも嬉しい。慎重に登り返し、水分や泥を拭い去りカメラにセットする。起動ランプが点灯。動作にも異常なく、今回は完全にカメラケースに助けられた。たぶんケースに入れてなかったら、岩場で粉砕されていたことであろう。

だいぶ話が逸れたが、この先の危険箇所を行く。相変わらず危ない所はどんどんザイル下降をして行く。境界標柱の有る高点まで戻ると、最後の苔むした斜面の下降となる。往路はだいぶ東側にずれたが、真っ直ぐに尾根上を南に下って行ってみる。ほとんどがザイル下降であるが、降りて行く途中には往路で見たロープの場所もある。とすると昔はここを登ったのだろうか。踏み跡は判らないので、想像までとなる。

板屋沢左岸に降り立ち、ここで長靴に履き替える。登山靴でも長靴でも、あまりグリップは変わらないのが通常だが、私の長靴は渓流用であり底面に鋲が打ってある。濡れた岩場に強いのであった。おかげで滑らずに対岸に移る事が出来た。ここは飛び石があるものの、滑って水没でもしたら、股ぐらいまで沈んでしまう場所であった。右岸を伝って出合に戻る。

七釜橋を潜り林道との分岐まで来ると、一人の男性が居た。話を聞くと、本遡行の下見として、これから小渋川ルートを遡るようであった。“左岸を行けばいいのですね”と言うので“流れはその年々で違うでしょうから現地で判断しないと・・・”と言って別れた。時計を見ると既に14:30。日没まで5時間ほどはあるが何処まで行けた事か。トンネルを潜り、途中の流れで喉を潤しながら下って行く。そしてゲートに到着すると、私の車の他に尾張ナンバーの四駆があった。これが先ほどの方の物であろう。無事下山。危険度の多い分、かなり充実した山行となった。

考察。高山が登山対象とされていないのには、それなりに理由が有るのであろうが、アプローチからしても通常なら今回の西尾根が使えれば道を開くのは間違いないであろう。がしかし、現状は今回書いたとおりである。尾根末端の取付き箇所にロープがあることから、一度は「開いた」「道があった」のかもしれない。一連の岩場さえクリアーできれば、残りはさして問題にならないが、なにせその岩場がネックとなる。柔らかい地形、崩れやすい岩などを体験すると、以前はもう少し状態の良い中で歩けたのかもしれないとも思える。現地は岩に掴まりながら指一本、足先1センチに命を懸けねばならない。もっともこれには私のコース取りが悪いとも言えるのだが、だからと言って最良のコース取りをしてもそれらのリスクが無くなる事は無く、常に付きまとう通過点であると思う。下りはアブザイレンで下れるが、なにせ登りである。腕力、脚力、バランス感覚を必要とする箇所を通過せねば頂上は無い。ザイルがあったので今回は登頂に至ったが、無ければ最初の高点で引き返さねばならなかった。下り利用の際は、ザイル必携のコースとなる。