週中からCSA規格の認証試験が連日続いていた。予定では土曜日もこの試験のために潰れるわけであったが、遅くはなったが金曜日に終了して土曜日の出勤は回避できた。帰宅が21時になり、全くもって山に行く気力なし。体は立ち作業ばかりで疲れ果てていた。しかし日曜日は婚礼行事が入っており、土曜日に出かけないと山無しの週末になってしまう。天気も雨模様でもあり、たまには里山歩きもいいだろうと、体の状態に見合った楽な計画を練ってみた。

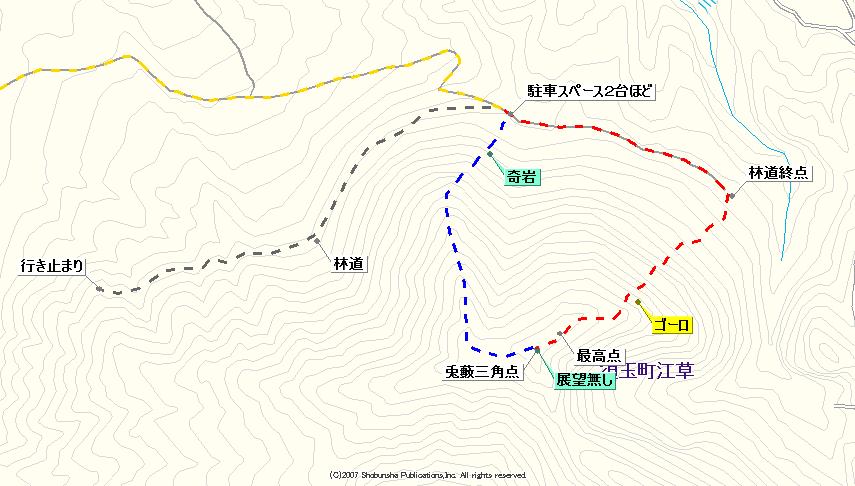

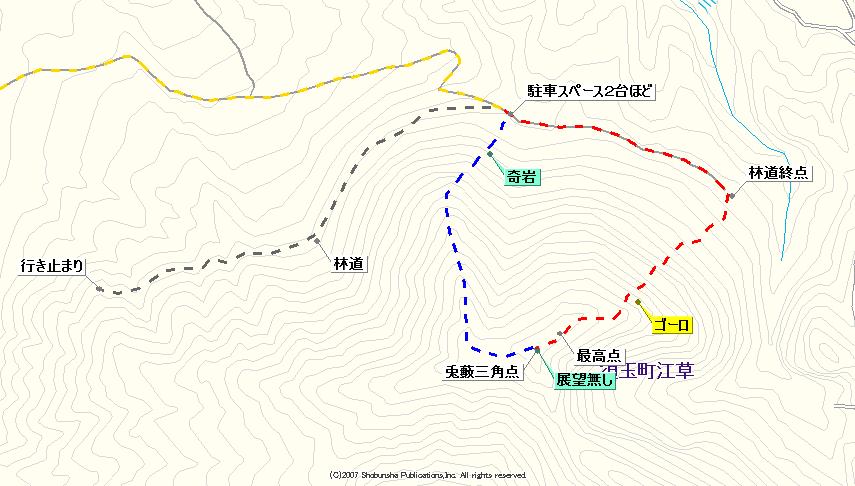

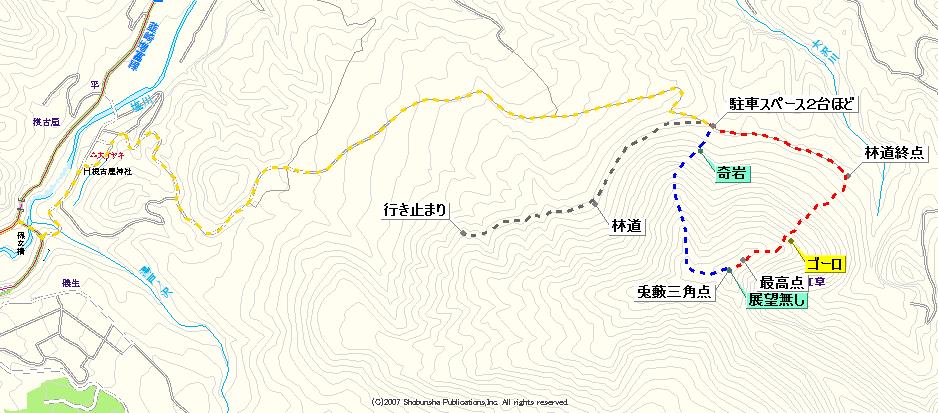

141号線を伝い、清里から高根町に下りる。旧道に入り箕輪交差点を左折して道なりに進み、途中左に遠照寺が見えるとその先で須玉川を越える。そして県道601号に乗り、増富温泉の方へ北進してゆく。根古屋地区に入ったら塩川を跨ぎ左岸に移る。根古屋城址に向かうように林道を進むのだが、新しい林道と古い林道が入り乱れており、ここはなるべく新しい道を辿った方がいい。古い道も辿れるのだが、状態が悪い。結局上に進むと集約されて一本道となる。途中「やまびこの里」への道標があるのだが、ここの分岐は左側に入る。しばらく進むと左側にゴルフ場のプレハブ小屋があり、この辺りもゴルフ場建設の予定地だったようである。分岐が途中にあるがそのまま本道を行くと右側にやや小ぶりの送電線鉄塔が建っている。この先で林道はダートに変わる。ダートなのだが泥濘のマッドに近い道で、小さいタイヤだと苦労するであろう場所もあった。林道は何処まで続くのか、登山とは別に調査しようと進んでみることとした。すると兎藪の真北辺りで分岐があり、右折する道を伝うと、東経138度29分の線を跨ぎ、その先で止まっていた。おそらくは金ヶ岳の麓を巻いている林道と合流させるのであろう。周辺には鹿が多く、白い尻を向けて飛び跳ねていた。ここから取り付いても良かったが、先ほどの分岐から左へ進む道も気になり戻ってゆく。三叉路分岐から東に行くと先ほどの道に相対してこちらの道の状態は悪い、分岐から150mほど進んだところで木が道を覆っていて進めず、狭い道を難儀しながらバック走行。結局分岐付近の余地に車は停めた。

ここは北側の尾根が上がってきている所なのだが、尾根上にははっきりと踏み跡があった。そして林道と尾根が合わさる所には、山火事注意の標識がある。多くの人は西から上がっているようであり、へそ曲がりな私は北斜面で上がってみる事にした。何処から取り付いても同じのようであり、先ほどの続きで林道をもう少し伝ってみることにした。車で突っ込んだ最終地からほどなくして山側からの土砂の押し出しが林道を埋めていた。やはり無理して突っ込んでもここまでであった。その先もしっかりとした林道の道形が進み、右側に赤ペンキで数字の書かれた杉が見えたらここで林道終点となる。ここまでに途中に一切のユーターン場所は無く、先ほどの押し出しもジムニーなら越えられるが、入ったはいいが戻るのに苦労することになる。

さて山側に這い上がって行く。鹿の多さからか、鹿道が多い。下の方は柔らかい地層で、少し高度が上がるとゴーロ帯になる。斜面一帯には下草は無く、その点は歩き易いのだが、ゴーロを踏むとほとんどが動き不安定な足場であった。斜度はきついが付近は落葉樹であり、明るく気持ちの良い斜面であった。

稜線に上がるとそこは山頂の東側で、西に進むと高点があり、ここは高度計が1455mを示した。どうも兎藪の最高点はこちらのようである。しかし標高点を取っている三角点はここではなく、さらに西に下って行くと三角点が出迎えてくれた。先ほどの場所と6mの標高差があるが、かなり近いだけに微妙な心境である。ただ居心地はこちらの三角点峰の方がいい。長野でよく見るミッキーマウス(熊か?)型の標識があり、恐らく山梨山の会の物であろう大きな標識も掲げられていた。標識の文字は判読不能であったが、裏に書かれた登山日が会の行動と合致する。木々の間からガスに巻かれた金ヶ岳が見える。そして付近には無数にマーキングがあるのだが、多すぎてかなり淫らであった。ちょっと付け過ぎのような・・・。

下山は、西側にそのまま進み北に派生する尾根を下る事にした。尾根を下るのだが、上の方は踏み跡のような道形があったが、斜面がきつくなると次第に薄れていった。いつしか広い斜面になり、適当に下って行くと1150m付近に直立の見栄えのする大岩があった。ここから少し下ると、珍しい2連の炭焼き釜跡があった。付近は特に踏み跡は無く、人はほとんど入らない場所になってしまったようである。さらに高度を落とすと杉の植林帯になり、幼木を掻き分け進むと、車を置いた分岐付近に降り立った。ちょうど韮崎林務事務所の看板のあるところであった。

兎藪。どうしても「藪」の文字が斜面の様子を連想させてしまうのだが、現地は全くそんな様子は無く、下草に関し無毛と言って良いだろう場所であった。沢山の鹿を見ているので、もしかしたら食害に遭っているのかもしれないが、元々無い場所のようにも思えた。