2004年、鋸岳を狙った時に踏む予定であったのだが、当日三角点ピークからは濃いガスに巻かれ、方向を失い残してしまった場所となる。そこで再び狙うなら同じルートの横岳峠を経てと思っていたのだが、釜無川沿いの林道工事がなかなか終わる兆しが見えず、頭を切り替えて戸台から入山する事にした。思考をプラス方向に持ってゆくと、釜無川林道は登山者と工事関係者とのトラブルが多いようであり、完全にこれで回避できた事になった。

山は週中の寒波でだいぶ降雪が増えたようであった。再びこのタイミングで関東は好天の週末を迎える。白き峰々を拝むお膳立ては出来ているのだが、平地は大雨だった事もあり、戸台川の流れのみ気になっていた。この時期に濡れての渡渉はけっこう厳しい。自然の事なので、全ての運は天任せとして出かける事にした。それから天気図を見ると完全に冬型の気圧配置であった。今回は2600mまで上がるので、装備は冬山のフル装備とした。

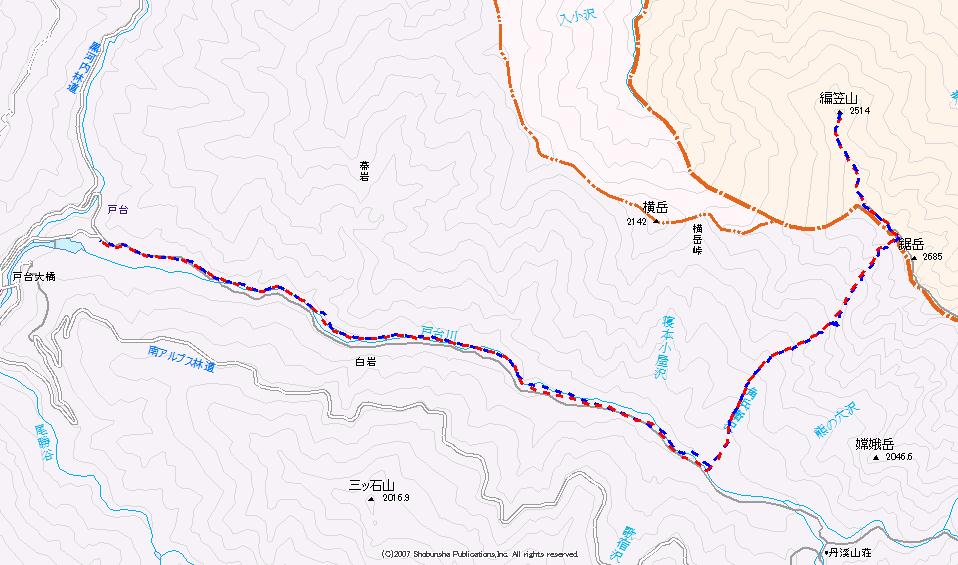

0:35家を出る。空を見上げると星空が広がっていた。野辺山を越え、八ヶ岳の南面道路(旧有料)を小淵沢に下って行くところで、またもやハイカーが歩いていた(2:40)。またもやとは、前週もほぼ同じ時刻にここを通過しているのだが、その時も歩き上げている人が居たのだった。観音平から八ヶ岳の編笠山を目指すのであろうが、どこからスタートしているのか。時間的に前日の小淵沢着の最終時刻からだとつじつまが合うが、駅からならタクシーがあるし、などと頭を巡らす。いつものように杖突峠を越えて高遠に降り、南進して三峰川橋から戸台を目指す。いつもは賑わっている仙流荘前も、シーズンを終え一台の車も置いてなかった。さらに進むと橋本山荘はまだ住まいされているようで、中からの明かりが漏れていた。それを左に見ながら通過し、落ち葉で覆われた道を慎重に下って行く。マイナス気温であったが路面の凍結箇所は無く、何とか戸台の駐車場に到着した(4:05)。そこには沼津ナンバーの車がポツンとあるのみで、閑散とした駐車場となっていた。川岸に居るので川の流れの音がするのだが、それ以上に風きり音が強くしていた。それにより稜線の風の強さを予測できる。渡渉をネックと見ていたので、夜明けをその辺りになるよう時間調整。後に移動し30分ほど仮眠とした。

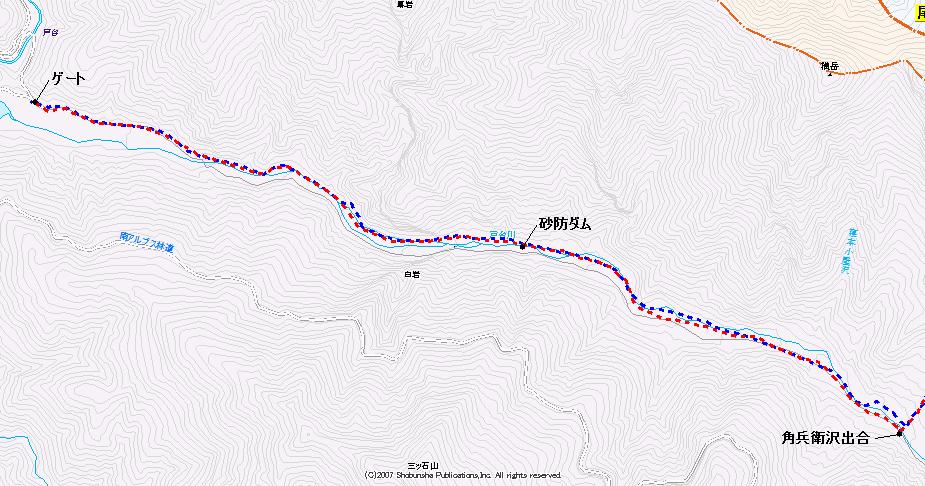

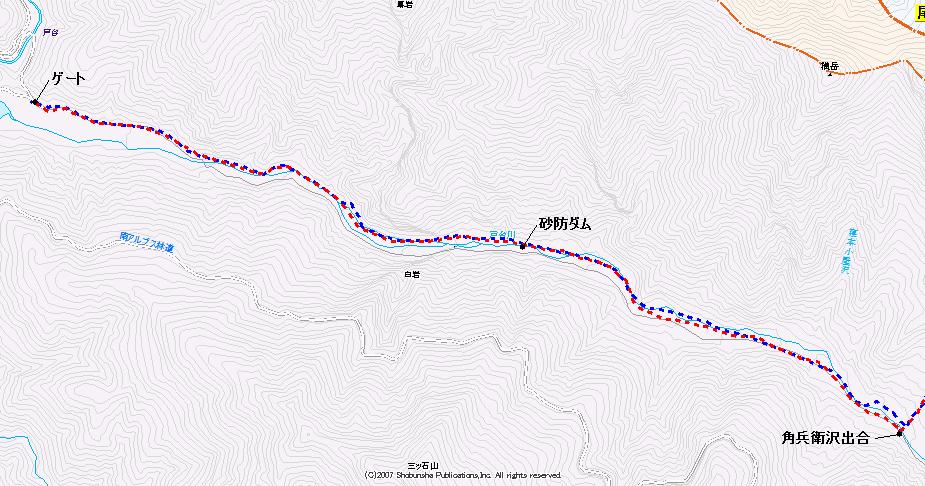

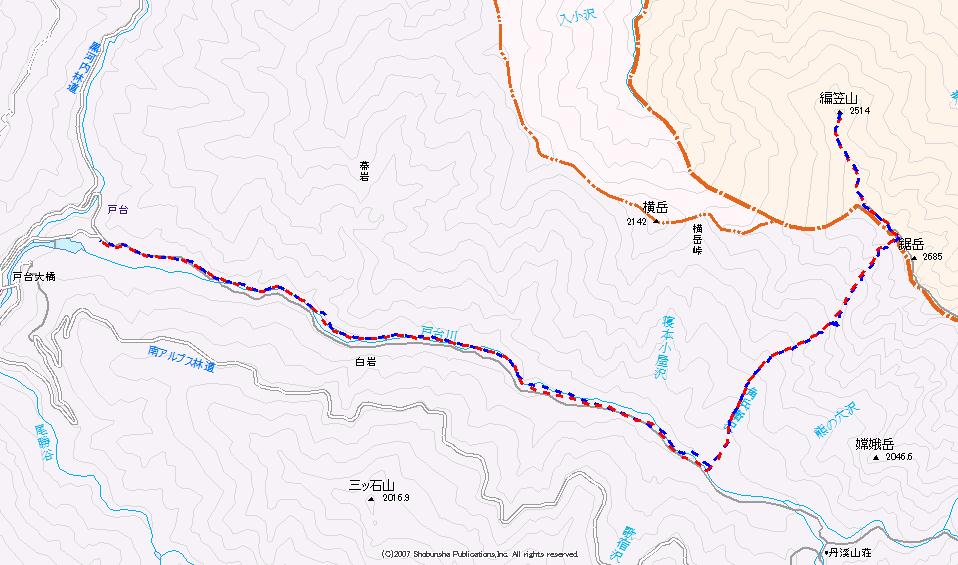

12本爪をザックに放り込み、ワカンとピッケルを括り付け、ゲート脇をスタートする。ゲートと言っても現在は鉄格子のゲートではなく、チェーンでのゲートとなっている。前回はここから先に車で入れてしまった(大雨の後、一時期ゲートが無かった)が、今日はまじめに徒歩で行く。背中から押されるように西風を受けるが、ヘッドライトの範囲しか動けないので、スピードは上がらない。驚いた事にまたまた河川の状況が荒れた状態に変わっていた。現状では車での通過は厳しいだろう。2007年の9号台風以降、日々刻々と姿を変える場所となってしまっていた。堰堤までにも小さな渡渉を4ヶ所ほどある。白岩堰堤を右に見て、その先で砂防ダムを越え、最初の大きなポイントの渡渉地点となる。しかし行けども行けども水の流れがない。今回でここの通過は6回目となるが、それまでに流れの無かった事は一度も無く、かなり構えていただけに拍子抜けであった。深い通過だったらと、ここの為に大きなビニール袋も用意したのに・・・。

水の流れで出来た道筋を辿ってゆくのだが、ここは獣にも歩きやすいらしく、鹿の足跡がそこを伝っていた。途中にあった大きなケルンもそこにはなく、目標物が無い事で自由に歩ける。しかし転がっている岩の多くは凍っており、滑る事限りなし。ゆっくりと見定めながら足を置いてゆく。次にある石と鉄骨構造の堰堤は、下流側の石の堆積が多くなり、簡単に乗り越してゆけるほどになっていた。ここにも水の流れが一切ない。週中はあれほど降ったのにと不思議でならなかった。そしてだいぶ角兵衛沢の出合が近くなった頃に、やっと水の流れが見え出した。左岸側を詰めてゆくと立ち木の高い位置に「角兵衛沢出合」の白いプレートが見えた。そこから川中目指してゆくと、やや大きなケルンにピンクのリボンが縛られていた。川を挟んで右岸にも同じようなケルンが見え、しっかりとしたルート案内の役割を果たしていた。渡渉は石伝いに無事通過。二つ目の懸案ポイントも難なくこなした。

右岸に移り、リボンに従い山手に入ってゆく。入るとすぐに旧長谷村のエンジ色の標識がある。その先もピンクのリボンが導いてくれ、道を外す事はない。リボンが無ければ、踏み跡が多く少し右往左往としてしまうような場所となっていた。山道に入ってから15分ほど経過した場所で、流れのない小沢を跨ぐ。ここも対岸側にリボンが見え導いてくれる。そして再び樹林の中を行くとその先に横岳峠への道との分岐となる。その横岳峠側にもこまめに赤い絶縁テープが続いていた。面白そうなので帰路に使ってみようかと思ったりもした。角兵衛沢は初めての通過となるが、石のゴロゴロとした明るい沢との印象があり、これほど長く樹林帯が続くとは思っていなかった。すぐ東側の熊の穴沢も下の方は同じ状態であり、このくらいを予測出来ない自分を恥じる。違うのは唯一つ、こちらは非常にマーキングが多い。そして角兵衛沢の樹林帯から抜け出たのは、取付いてからちょうど1時間ほどしてからであった。雪の乗った石の上を慎重に足を上げて行く。ケルンが時折見え、それを繋げるように進んでゆく。雪が全てを覆い、どこに踏み跡が濃いのかは判らなかった。

今日はザックの中にヤキソバパンが入っている。これまでは野辺山のセブンで手に入れていたのだが、ここ何回か買えない事があり、今日は小淵沢のセブンに寄りゲットした。その昔は山頂でのビールが楽しみであったが、昨今はこのヤキソバパンがそれに換わる。天候もさることながら、このような些細な楽しみがあるだけでも歩く調子が変わってくるものである。雪の上にトレースを残しながら進んでゆくと、途中からトレースが現れた。そこは岩小屋から水平にずれた場所。どうやら岩小屋での前泊者が先を行っているようだ。とすると戸台にあった沼津ナンバーの方の可能性が高い。アイゼンを着けた二人分のトレースが先を登って行っていた。靴の大きさから男性のようであり、手にはピッケルを持っているようで、そのトレースの周囲に深く痕が残されていた。通常ならトレースがあると登りが楽なものだが、この角兵衛沢はそれが無かった。積雪よりもその下の石(岩)の方に注意を払わねばならなく、あまりトレースの恩恵を受けられず、ガラガラとずれる斜面を這い上がってゆく。もう少し積雪量があればいいのだが、やや中途半端な状態とも言えよう。それから、ここを滑走した方をあまり知らないのだが、雪がもう10センチ余計にあれば板を持ち上げて滑走も可能な斜面であった。

目指すコルを見上げると、角兵衛沢ノ頭が黄金色に朝日に染まる。雪を纏った高所ならではの景色であった。その景色に早く到達したく、休憩を入れずにワンピッチを決め込む。途中雪の上に青緑のシュリンゲが落ちていた。間違いなく先を行く二人のパーティーの物であろう。シュリンゲがあるという事は第一高点を越えて鹿窓を通過して行く事が読み取れる。持っているのはこれ一本では無いだろうが、場合によってはこれが有る無しで通過の可否が出てくる可能性もある。姿は見えないが追いつく可能性もあり、それを手に持って登って行く。それにしてもコル付近が見え出してから長いこと、雪が邪魔しているのもあるが、歩いても歩いてもコルに到達しない感じであった。

渡渉から3時間45分を要して角兵衛沢を登り上げた。目の前に大岩山が見下ろせ、その奥には八ヶ岳の頂が見えていた。気を緩めるとそれらがある北側に私を落とさんとしている西風があり、雨具を着込んで身を屈めて休憩とする。案の定踏み跡は第一高点の斜面に取付いており、12本の刃跡が斜面を登って行っていた。残念ながらシュリンゲは手渡せず・・・。時計はもう11時に近い。日没まであと6時間で、それまでになんとか戸台川には降りていたい。編笠山を踏んで、ここに戻ってくるのがいいのか、横岳峠経由がいいのかと悩むところだが、全ては稜線の雪の状態にも寄る。靴紐を締め直し、10分ほどの休憩の後三角点ピークを目指す。

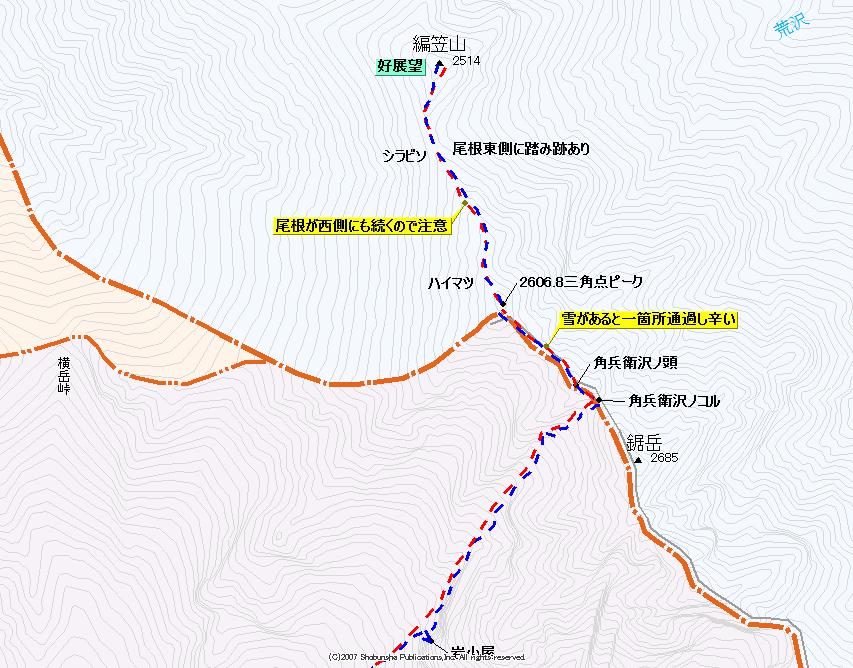

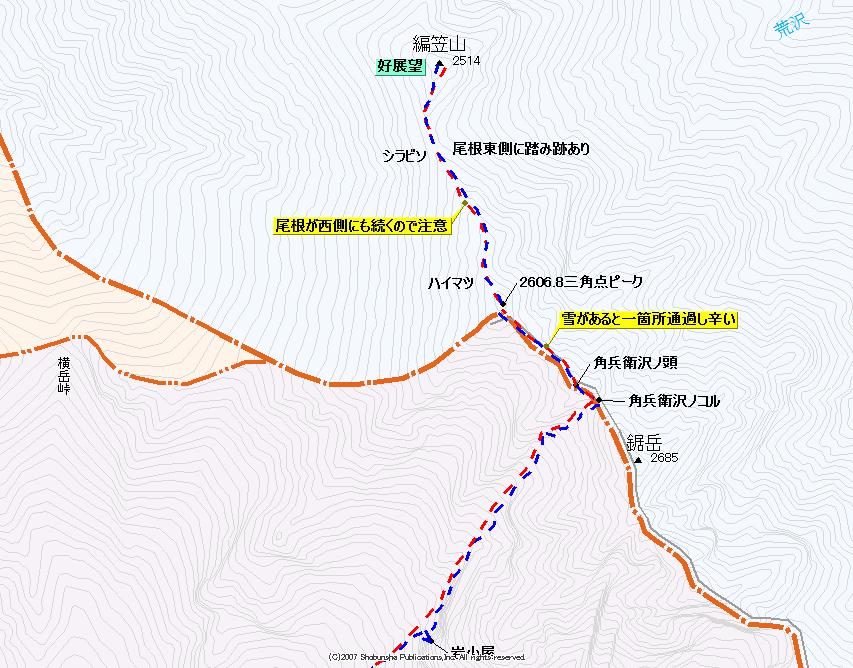

角兵衛沢ノ頭の東側は、少し凍っている場所もあり、岩の上の通過は要注意。それが雪に隠されているので、予測をしながら足を置いてゆく。稜線の雪は30~40センチほどある。フカフカなのでさほど負担にはならないが、角兵衛沢ノ頭からはやや痩せ尾根形状を成している為、慎重に行かねばならない。前回通過した時の記憶を呼び戻しながら足を進めてゆく。次にあるピークからの下降は、途中に高低差が2mほどあり、帰りには登り返しが辛い場所となる。下りも雪で手がかり足がかりが見えず、左右の岩に手を突っ張るようにして体を下ろしてゆく。最低鞍部からはやや西側を通過し、登り上げて三角点ピークとなる。三角点があると思しき場所には四角い角材が立っているが、雪を掘り返している余裕が無く、地図と見えている地形を見比べながら先のルートを探る。

道形は雪の下となっており、三角点の場所からは雪の乗ったシャクナゲやハイマツを踏みながら宇宙遊泳のようにフワフワと下って行く。ここは少し西側を通過した方が、植生が薄いようなのだが少し下ってその事が判った。見ると尾根東側に赤い絶縁テープのマーキングが続いている。往路はマーキングを無視して堅実に尾根頂部を拾ってゆく。北に少し進むと三角点ピークの肩のような場所になり、ここは少し植生が薄く、地に足が着いている感じで進んで行ける。ここを過ぎると再びハイマツの上を踏みながら進む。何度も踏み抜き、1mほどストンと落ちる。間違えても股下が1mあるわけではない。ワカンを履こうかと考えながら足を進めているうちに樹林に入った。するとそこに林班の「70 69」と書かれた赤錆色の標識が現れた。これを見ると4年前に見ている薄っすらとした道形の存在が理解できた。この日も殆ど予測に過ぎないが、雪の下に道形があるように見える場所もあった。

先ほどの肩の場所も展望がいいのだが、この先もう一箇所展望が開ける場所がある。その先から尾根が少し右側に方向を変えるので、視界の無い時は注意したい(2540m付近)。次第にハイマツからシラビソの密生する稜線になり、歩き易い場所を選ぶと尾根東側となり、赤い絶縁テープのルートに乗る。テープは低い位置に付けられているので雪の無い時に通過した物のようである。そしてその足許には間違いなく道形があるのが判る。明瞭ではないが・・・。編笠山を手前にして最低暗部から少し登ると、山頂側に向かって再び林班の標識が付いていた。これは先ほどの逆で「69 70」とあった。三角点ピークから見ると、山頂付近は西側斜面に植生が無く、少し西を気にして上がろうとしたが、それを遮るようにシラビソの幼木があり、自ずと東にズレながら上がって行く。最後は少し密生した植生となり、東から巻き込んでやや北から登り上げる格好で山頂に到達した。

編笠山山頂は、南側に植生があり、北側は岩がゴロゴロとし開けた所となっていた。最高所には絶縁テープが三つ付けられていた。三角点ピーク側を見ると、鋸岳と甲斐駒とで何とか三山と名前を付けたいほどに良い姿で3つ並んでいた。入笠山から釜無山を経て連なる稜線も手に取るようによく見える。もう少し鬱蒼とした山頂を思っていたのだが、意外や居心地の良い場所となっていた。その反面、展望がいいと言う事は吹きさらしでもあり、西風をモロに受けて寒い事。持ち上げたお湯を片手にヤキソバパンを齧る。氷点下気温での長時間行動。おにぎりなら完全に凍っているであろうが、パンは柔らかく食べられる。既に時計は13時に近い。あまり長居は出来ずトランシーバを手短に握って山頂を後にする。

三角点ピークからの往路は、ハイマツを踏みつけて降りてきたからいいものの、これから登り返しとなると辛そうに思えていた。帰路は忠実に赤い絶縁テープに従ってみた。大半が尾根の東側を通過している場所が多く、尾根上を歩くより遥かに楽に感じた。東側斜面を歩けない場所は時折尾根に上がるが、2550m付近まではおおよそ東側に居たように思う。吹き溜まりは、時折腰くらいのラッセルの場所もあるが、そんな場所も数メートルの我慢で通過して行けた。そして再び稜線に上がり、風を右から受けながらトレースを追ってゆく。やはり三角点ピーク直下が一番歩き辛い感じで、そこを登り上げると三角点ピークとなる。前回の記憶から場所に見当をつけて雪を掘ってゆく。すると四角い石柱が現れた。三等三角点発掘。時計は既に14時を回ってしまっていた。日没まであと3時間。横岳峠経由が早いのか、角兵衛沢が早いのか。面白そうな方を優先させ峠方面へ行く事にし足を向けたのだが、このピークからの最初の西斜面が凍てついていて危険度が高かった。意固地に突き進む方法もあったが、すぐに計画変更をして往路を戻ってゆく。

戻る途中、角兵衛沢ノコルまで行かずに左俣を下ってしまおうかと見下ろすが、どうにも雪の乗り方がいまひとつ。ギャンブルはせず我慢して戻ってゆく。中間峰北側斜面の2mほどの岩場は、上の手がかりまでどうにも届かず、体を持ち上げるのに難儀する。なかなか上れず泣きべそをかきながら岩に付いた雪を払い落とし通過して行く。最後のコルへの下降も気を抜けない。往路の圧雪した足跡の場所が既に凍っていた。角兵衛沢ノコルに到着するが、今日のここへの入山者は、私を含めた3名だったようであった。持ち上げたみかんをほうばりビタミン補給。吹き上げの風を真正面に受けながら、寒さに身を屈めて下降してゆく。

沢の上部の方は雪に物を言わせて大きなストライドで降りてゆくが、その雪の量が減ってくると足許の石を気にしてズリズリとずり落ちるように降りてゆく。あまり時計を見たくはないが、既に15時を回っている。お日様のあるうちに戸台川に降り立ちたいとの思いがあるので焦るのだが、雪の乗ったガラ場は思うように足を進めさせてくれなかった。ここで日没ならちときついが、最悪樹林帯まで下ってしまえば安全地帯となる。臨機応変の対応をし、次々に目標を定め切り替えてゆく。単独行のなせる特権である。往路では判らなかったが、岩小屋への分岐の場所には赤ペンキで立ち木に「水」とあった。そこから岩屋にずれて行くと、その岩屋の南端からポトリポトリと水が落ちていた。これが水場か、100ml溜めるのに30分以上、いやもっとかかりそうな水量であった。冬場は凍てついているのでこんなものなのかもしれない。この岩屋には幾多の猛者が幕営したスペースがちょこんとあった。適地はひと張り分、もうひと張り可能だが、地面が起伏していて寝心地が悪そうな地形であった。

さてこんな所で道草を食っている時間はない。でも興味が行動に移させてしまい、見ずに下ったらもっと後悔が残る。この岩屋からは道形がしっかりしており、本ルートと合わさる所にはケルンがあった。道標は無いので、下からだと知っている人のみが岩小屋の方へ行くのだろう。樹林の中に続くピンクのマーキングを追いながら下って行く。凍っている場所が多く、早く足元の雪が無くなるよう祈るような気持ちでもあった。登っても長いし下っても長い。それが角兵衛沢のようである。飽き飽きした頃、流れの無い小沢を横ぎり最後の樹林帯の下り。そして戸台川のケルンが見えたときはホッとした。少し休憩を入れたいが、少しでも明るいうちに距離を伸ばしておきたい。

ここからはすぐに左岸に移らずに、少し右岸を下ってから適当な場所を見つけて渡渉とした。川に降りて30分ほどで辺りは闇の中に入っていった。今日2回目のヘッドライト歩行。往路のように石が凍っていないからスイスイと足が運べるが、往路は追い風だったが復路は向かい風、そう楽に歩かせてはもらえなかった。砂防ダムを越える頃になると、ポツリポツリと雨も降り出してきた。戸台川がこの水量ならもう1時間早くに出たかったが、ここまで来ては後の祭り。木の葉と土埃に顔を叩かれながら歩いてゆく。

戸台の駐車場に到着すると、そこは15mほどの風が吹き荒れていた。遮るものが何も無く、「寒ぃ~」と言いながら車体を楯に着替えを済ます。そしてヒーターの効いた車内に入り一路家路に・・・。

懸案だった編笠山を踏む事ができ大満足。展望の良い山なので登る価値はあるが、何せアプローチが長い。通常は主目的地は鋸岳であろうから前日は岩小屋もしくは横岳峠で幕営をし、早朝に三角点ピークから編笠山をピストンして、その後主稜線を抜けて行くのが順当な計画かもしれない。