珍しく平日に時間が空いた。天気も良く、山が呼んでいる?様な気がして地図を眺めだす。このような急な思い立ちの時、西上州には手ごろな山がゴロゴロとしており重宝する。昼も近い時間なのであまり高いところは狙えず、谷急山の南にある大黒山に目をつけた。妙義山系の場合はいつもそうなのだが、10回入ったら10回ともワクワクさせてくれる。今回の大黒岩は、殆ど登頂した記録が無い為に、そのワクワク度も最高潮となる。ここは大黒岩と言われるように岩山である。以前大烏帽子・小烏帽子に登った時にその容姿をしっかり目に焼きつけている。まず登れないという事が前提なのだが、もし登れてもおそらくザイル無しでは下れない。岩装備をザックに突っ込み現地に向かう。

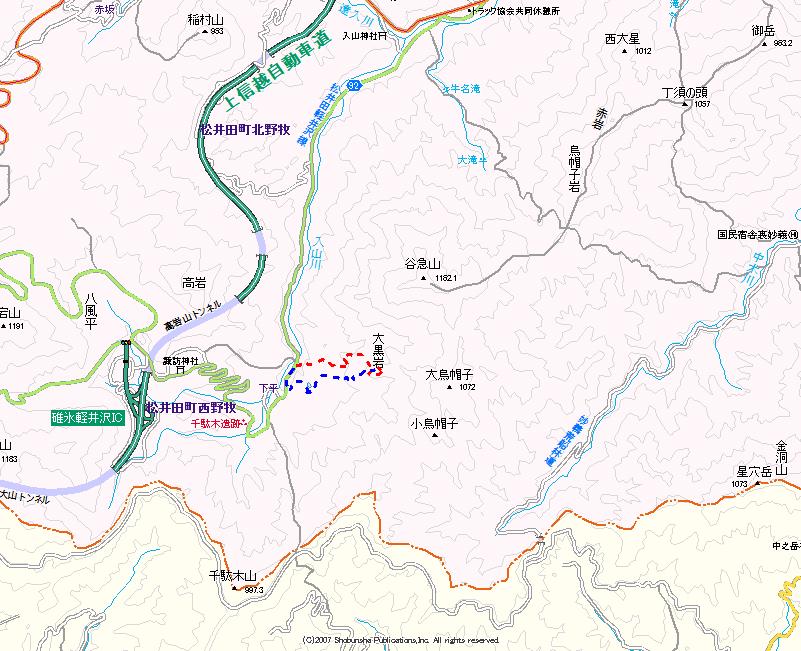

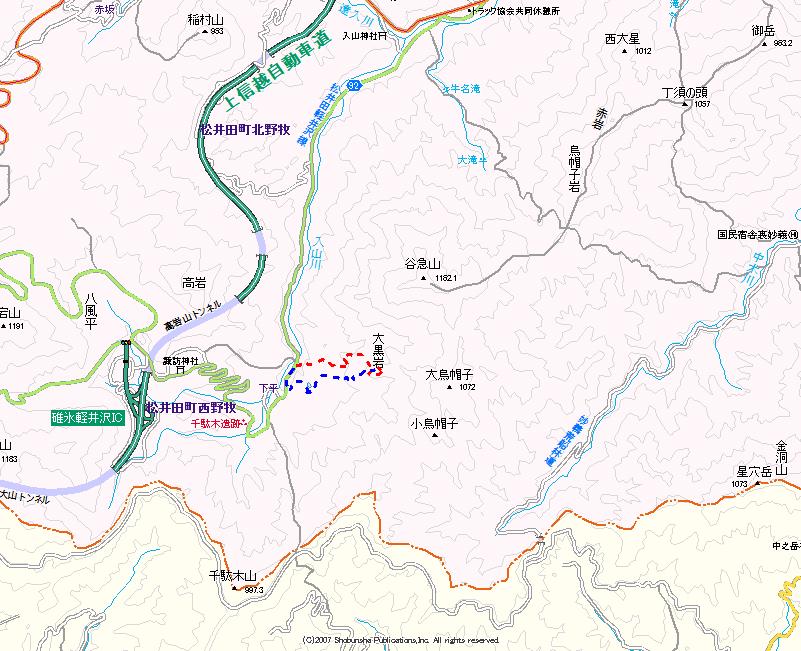

国道18号を入山橋の所で離れ、赤浜地区、名賀地区と過ぎ、下平地区手前の八幡神社前に駐車をする。前回の大烏帽子の時もここに停めた。色々場所を悩むより判っている場所を優先させた。この神社から大黒岩を結ぶと、その間にはなだらかな斜面があり、狙うにあたってもここは適当な場所であった。

鳥居を潜るとすぐに橋があり、ここを渡ると右側に道が向かっていた。神社本殿がどこにあったのかは未確認。さらに左側の尾根にも道が上がっており、少しでも高度を稼ごうと左を選択する。なにか巡視路のような道で、黄色い標柱も途中に立っていた。その標柱を左に見て右側にある流れのある沢に入る。いきなりチョックストーンがあり、這い上がるとその先で広い谷の中に入る。そこには大きな大きな岩があり、それが東西の並んで二つもあった。適当に歩き易いところを進むと、明瞭な道形に乗った。もしやこれが神社からの道なのかと思ったが、帰りにここを降りなかったので結局詳細は判らない。

道を伝ってゆくと、途中流れで寸断された場所があるが、広い道幅で大黒山の西北西に派生する尾根側に乗り上げる。ここで尾根ルートになるのかと思ったら、尾根を乗越して北側をトラバースして行く。驚いた事に途中の沢には土管が設置してある場所も見られた。こんな場所に何のためにと思ってしまった。歩きながらも右側に大黒岩がしっかりと見えており、途中のなだらかそうな場所から道形を逸れて斜面に取付く。地形図に現れないやせ尾根に乗り、上がって行くとそこにピンクのリボンが下がっていた。高度を上げてゆくに従い目の前に岩壁が近づいてくる。どこが正解か判らないので、野生の勘で東寄りに上がって行く。麓から見る限りでは南北と西側は登れず、残すは東で、東から登れなければ万事休すでしょうがないとみていた。

岩壁の下は脆い岩と乾いた土で、ズリズリと足を取られながら上がって行く。そして東側の大烏帽子側から来る尾根に乗る。そこから大黒岩側を見ると、軽くオーバーハングした壁があり、その高低差からも登れるような場所ではなかった。少し南側を巻いて南斜面になると、岩壁にホールドが沢山あり、無理をすれば這い上がれる場所だが、ここも見送り180度回り込んで西側に行ってみた。すると痩せた尾根を容易に上る事ができ、大黒岩の直下に辿り着いた。見上げると1.5mほどはオーバーハングしている。到底登れそうに無いのだが少しここから東側にずれると、先ほどとは別のリボンが下がり、先人もここを登っている事が伺えた。

大黒岩の基部付近はザレていて登りずらく、木々を掴みながら体を上げてゆく。そして完全に大黒岩の直下(東側)に来た。最高点へは当然のように目の前の岩を登らねばならないのだが、国内のトップクラスを連れてこないとここの攻略は無理であろう。上を見ても登った形跡のシュリンゲなどは全く見えない。とりあえず出来る限りの最高点を踏もうと、東側に進んでみる。するとどんどん高度を上げて、目線では大黒岩と同じほどの高みが東側にあった。何人も訪れているのか、その山頂部には踏まれた跡があり、なかなか居心地の良い場所であった。展望もいい場所で周囲がよく見渡せる。現状だと暫定的にここを山頂とせざるを得ない。あの岩の上が最高点だとは判っているが、到底踏める場所ではない。ただ諦めたわけでなく、再び大黒岩の基部まで戻り、まだ通過していない北側基部を回ってみた。岩の周りを結局360度見たのだが、どの場所をとっても上を目指すには岩がオーバーハングしており、登れそうにない。登るにはハーケンやボルトを入れたいが、岩肌は非常に脆い。くまなく調査し、岩に登るには無理な事が判った。従い一応先ほどの最高所が踏めた事で、ここを攻略とした。

下山は西側の尾根を伝ってみたが、暫く快調に伝えるものの、途中で切り立って降りられなくなった。南東側に逃げたのだが、こちらも岩壁の上になり、下にある植林帯まで垂直に20mほどあった。ザイル下降と思ったが、それでもと歩けるルートを探り、そのまま戻るように東にずれてゆく。途中土が軟らかく怖い場所もあったが、先に進むと獣道のような踏み跡が出てきて、なんとか岩壁の下に降り立った。岩壁の下には大きな岩屋があり、西側にある岩屋は内部が八畳ほどある広いもので、中央には燈台のような岩があり、まるで植物のザゼンソウのように見えた。内部の土を見ると小動物の足跡があり、時折利用しているようだった。幸いにも大きな足跡を見ることは無く、それによりこの岩屋の怖さが和らいだ。今日は登頂云々よりこの岩屋が発見できた事が一番嬉しいかもしれない。

ここからは適当に尾根を広いながら高度を下げてゆく。スギの中に孟宗竹が生えている尾根もあり、どんどん下るとまたまたしっかりとした道形に乗った。そしてそれに伝うと途中になんとも立派な橋が架かっていた。橋の広さから見て、この道形は車を通す為の道である事が見て取れた。そしてこの道が出た先は、大烏帽子を登る時に見た特異な別荘の下だった。別荘側はステンレスのチェーンがされており入れないようになっている。ここまで出れば以前の記憶があるので安心して降りてゆく。92号線に出て下平の山村を見ながら舗装路を下って行く。和美峠側から赤いハンターカブが追い越してゆく。なんとものどかな山村であった。このあたり畑は、藁を畑一面に敷き詰めている光景が多い。何か霜対策なのか、もしくは春の耕作に対しての準備なのか・・・。

登って来た大黒岩を見上げると、石仏がこちらを見下ろしているようにも見えていた。鳥居前に到着。