池ヶ峰と聞くと、スキーをする人なら妙高の池ノ峰を思う人も居るだろう。しかしここはそことはだいぶ離れ、乗鞍岳の南側に位置し、県境尾根から派生した尾根上にある池ヶ峰となる。ここはエアリアには載っているが、地形図には三角点が示されているのみ。よってあまり目立たないマイナーピークである。でも日本山名事典にはしっかり記載されており、登っておかねばならない場所であった。

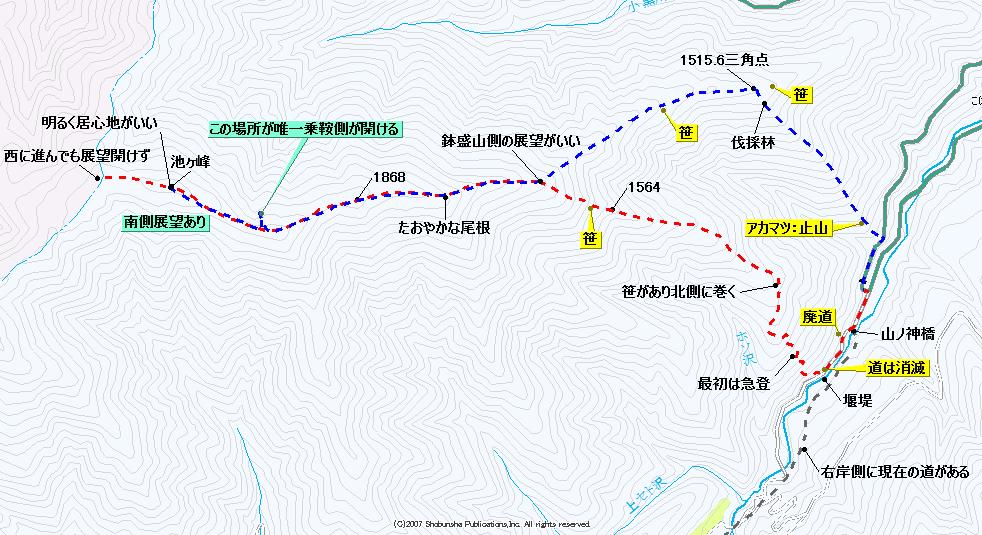

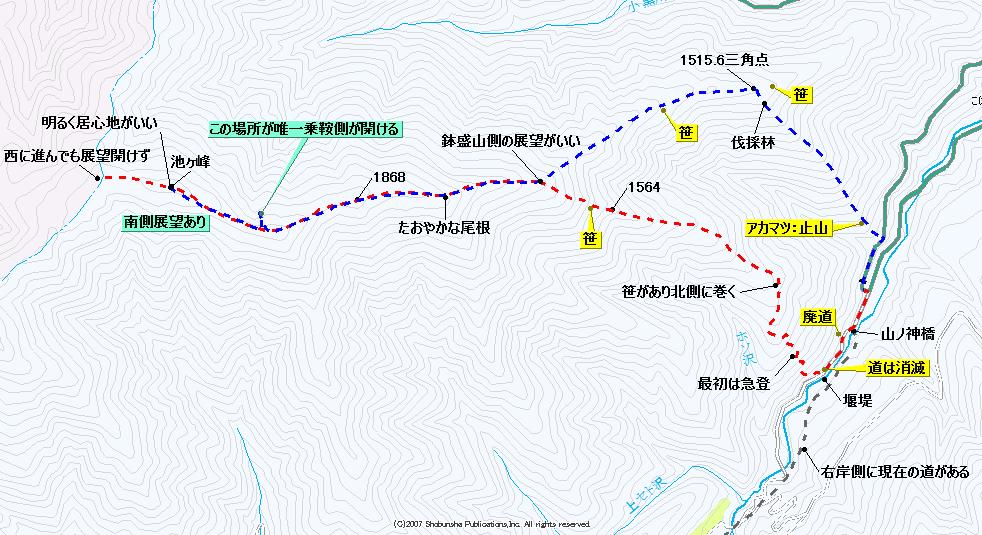

実は2004年2月、戸蔵(山の名前)を踏んで、その先で間違えて池ヶ峰に続く尾根に入り込んでしまった。今思うと、その時に踏んでおけばよかったと思うのだが、当時は全く気にしていなかった為に、ほんの傍まで到達していたのに勿体無い事をした。結果、嫌な場所に1座ある事になった。「嫌な」という言葉の裏には「笹」の問題がある。この山塊はまかり間違うと笹地獄が待っている。周辺の尾根は勾配が緩いので、尚更そのように思えていた。したがって雪が乗るのを待っていたのであった。狙う場合は乗鞍上高地スーパー林道が通る尾根末端あたりが順当だが、前記のように笹の状態が判らないので、どのルート取りが正解か判らない。車でのアプローチはゲートがある黒川料金所あたりまでだろうから、山頂までの距離は3.5キロ~4キロくらい。一見距離は短いが、笹を想定すると山頂まで6時間ほどみていても大袈裟ではない。今シーズン初となるが、スキー板を持って現地を目指す。

1:20家を出る。この日はちょうど満月。すばらしい大きな月であった。辺りは白夜(白夜を体験した事はないのだが)のように明るく、遠くの山々がはっきりとよく見えていた。この日は月が地球に一番近くなる日らしい。道理で月が大きい事。主要道路は師走でどこも工事が多い。昨今はそれでも年末に集中しないように分散化しているようであるが、信号で停められたりすると、“あ~暮れか”などと思ったりする。三才山トンネルと松本トンネルを潜って松本に出る。そして久しぶりに158号に乗って梓湖を目指す。快調に飛ばしていたが、「道の駅 風穴の里」のところで「全面通行止め」と表示され車は止められた。係員が走ってきて行き先を尋ねるので、「奈川」と伝えると「行ってください」と通してくれた。どうも車体の大きさや、行き先により、ここでコントロールしているようであった。そして梓湖の所から野麦峠側に26号を進んでゆく。驚いた事に、細かいトンネル群は一つに集約されとても走りやすい道に変わっていた。新道を左に見て旧道を村内中心部に向けて走ってゆく。そして上高地乗鞍スカイラインの道標に従い、JAのスタンドの先で右折する。道の状態は良く、マイナス気温であるが特に凍った箇所はなかった。奈川温泉を左に見てどんどん進むと、左側にマス池があり、その先を右にターンすると黒川ゲートであった。

ゲートはしっかり閉ざされ、その先に進む事はできない。さてどこから取付くかであるが、ホソ沢左岸の尾根も気になり、事前調査のためにダート林道に入ってみる。すると林道に入ってすぐに山ノ神橋があり、ここで地形図のルートとは離れ右岸側に道が作られていた。暫く伝うのだが、ここは雪が残り凍てついた路面で、ブレーキなど掛ければ自重で滑ってゆくほどにツルツルであった。牧場の一角まで達したが、この場所だと上セト沢までも越してしまっており、ホソ沢側に移るのが難しそうなので、再びゲートまで戻り、そこで夜明けを待つことにした。ゲートに行くには登り返しが待っており、「無事登りますように」と祈るような気持ちで突入。タイヤを空転させながら何とか氷箇所を登り上げた。ゲート前の余地に車を入れて、しばし仮眠。「笹」の夢が出てきそうなほどに、笹が気になりつつウトウトとする。

夜が白み始め準備をする。スキー板を持ってきたが、周辺にはあまり雪が見られず、板は車に残して出発とした。出発と言っても、最初はどこから取付こうかと斥候に出たと言うのが正解。本命は東に伸びる尾根末端の、ゲートから1.2キロ進んだ所だが、やはりここからだと大回りになる感じであり、ホソ沢脇の尾根を狙う事にした。先ほど伝っているので凡そは把握できている。山ノ神橋の所から林道を離れて廃林道に入ってゆく。雑草が茂り、使われなくなってだいぶ経つ様だ。それにしては地形図の改訂の追従性が悪い。暫く行くと大きな堰堤が見え、そこでこの道も消滅していた。するとどんな人が伝っているのか、踏み跡が先に進み、それを伝うが、堰堤脇を乗り越えるあたりでそれも消滅していた。この場所から伝おうとしているホソ沢出合まではまだ距離があり、そこまで行くよりは、尾根に乗ってしまおうと、ここで方向を変えて北西側に斜面を登りだす。やや急峻で、いきなり喘ぎながら上がって行く。獣道も多く、それを利用させてもらいながら高度を稼ぐ。クマ棚も途中にあり、野生動物の存在も身近に感じる。それからハリギリが多く、気を抜いて周囲の木を掴むと大変な痛手を負う。一度で学習せず、何度も掴んでしまった。

尾根に乗ると地形図通りの緩やかな尾根で、歩き易い場所が待っていた。このままの状態が続けば楽に踏んで来られる。などと思えたのは数分で、1320m付近から尾根上に笹がお出ましになった。とうとう来たかと腹をくくり突入する。すると良く見ると尾根の北側斜面には笹が全くない。当然のように笹を避けるべく北を巻きながら上がって行く。1400mほどで雪に乗って伝ってゆく。雪に乗ってしまうと板を持ち上げれば良かったかもと思ってしまうが、この先滑れるような地形かどうかも行ってみなければ判らない。笹があるものの、それらの殆どは低い笹で、かき分けるにしてもさほど負担にならなかった。これなら無積雪期でもこの尾根は利用できるだろう。ただ1600m付近からは深い場所もあり、積雪期での推測だから実際に歩いてみなければ判らない。

1720m肩の場所で、東からの尾根と合流する。休憩するには適当な場所で、今回のルートでこの場所が一番展望の良い場所となる。開けているのは東側で、ここから鉢盛山のアンテナ施設も肉眼で見えていた。そしてこの肩の場所には、木に見出標も付いていた。主尾根に乗ると、この先は至極なだらかな尾根歩きであった。硬く締まった雪の上を歩ける所もあったが、殆どはつぼ足になり、途中でカンジキを装着し、大きなトレースを残しながら進んでゆく。シラビソの大木が林立する尾根で、左右の視界は殆どない。

1868高点はだだっ広い場所で、そこから15分ほど進んだ場所に、同じ木に2つの見出し標が打ち付けられていた。時折乗鞍側が見えるのだが、殆どが木々の間からで、目の前にすばらしい白い頂があるのが判っているだけにもどかしい状況であった。乗鞍ばかりでなく、左には中央アルプス側も白い頂が木々の間から見えていた。山頂が展望の良い場所である事を祈りつつ、足を上げてゆく。

スタートからほぼ3時間。あっけなく池ヶ峰山頂に到達した。雪が乗っているおかげもあるが、これほどに簡単に踏めるとは思っていなかった。南側が開け、そこから中央アルプスの山々が見える。少し西側に目を向けると、木々の間から真っ白に輝く御嶽山も見えていた。そしてここには三角点があるのだが、少し雪掻きしてがんばってはみたが、基石を掘り出すには至らなかった。休憩を入れながら、ストックのバスケットを利用して掘り返す。山頂部は笹が蔓延っているようで、雪を掘り返して下に出てくるのは、殆ど笹であった。残念ながらここに来ても乗鞍は見えない。少し空が明るい西側に行ってみるが、250mほど進んだが乗鞍側の視界は無かった。山頂に戻り大休止。日差しはあるのだが吹き上げの風が冷たく、防寒具を着込み少し遅い朝食とした。山頂には山名を記したものは皆無で、久しぶりにリボンを縛っておいた。

下山。今日は展望写真が乏しく、かなり不完全燃焼だった。どこかで展望写真を撮りたいのだが、その欲求を駆り立てるように木々の間からは北アルプスや乗鞍岳も見えている。キョロキョロと開けた場所が無いか探しながら降りてゆく。しかし周囲ばかり見ていると足許は疎かになる。お約束のように反対側のカンジキを踏んでしまい、雪の上に顔からドテッと転ぶ。自業自得なのだが、もしここに笹でも生えていたら笑えない事にもなるので要注意。そして標高1900mの場所から唯一乗鞍側の展望が開ける場所があり、少し北側に斜面を下り、白い勇士をカメラに収める。地図を見ながら山座同定をするのだが、情けないがどれがどれなのか判らず・・・。家でカシミールで見た方が判りやすいと、すぐに諦めてしまう自分が情けなかった。

1720mの肩の場所からは、往路に伝った東尾根は降りずに北東に下って行く。同じ道ではつまらないとの思いと、見出標があった事で、この尾根に道があるのではないかと思ったのだった。しかし現地は殆どの場所で笹が蔓延り、道形は見当たらなかった。途中残置されたワイヤーがあり、それにより人の気配があったが、林業関係の残置品はこれのみであった。この先も見出標も殆ど見当たらず、杣道でさえも無いような尾根であった。歩いた感じでは、この尾根を伝うなら、往路に辿ったホソ沢脇の尾根を辿った方が賢明であると感じた。

歩きながら懸念が一つ。この先、1515.6mの高点には三角点がある。それも尾根上ではあるが、地形図を見る限り斜面に設置してあると思える。雪が乗っていれば探さないでもいい理由付けになるが、雪が無かったら、探さないとならないような使命感がある。難しそうな場所であり、雪が有る事を願いつつ進むが、残念ながらその場所周辺には雪が無かった。笹の蔓延る中を地面に集中して探してゆく。すると南側の木にピンクのリボンが縛られ、そこには「引落し、中いきない界」と書かれていた。何か山師の暗号なのだろうが、全く判読できずにいた。そしてそこから少し北側に目を落してゆくと、赤いリボンが目に入り、その下にちょこんと三角点が顔を出していた。笹に埋もれているような場所で、リボンが無かったら、かなり時間がかかったか、もしくは見つからなかっただろう。笹をどかして石を見ると、四等と書かれていた。これが見つかった事で、先ほどの池ヶ峰で見つからなかったのが帳消しとなる(殆ど自己満足)。

さてここから目を尾根上の東に向ける。先に行くに従い深い笹尾根となって行くのが見えた。一方南に目を向けると、伐採痕があり、さほど下草も無い。そして尾根上を赤いリボンが降りて行っており、東に下る尾根との差はそれこそ雲泥の差であった。ここは東に進むのは止めて南に下って行く。少し下ると笹を分けるような場所になるが。そこにはしっかり赤いリボンが下がり、安心して通過して行ける。そしてその先になると急峻ではあるが、下草の無い地形となり一気に高度を下げてゆく。快調に道形が一切無い中を下って行くと、1200m付近から急に道形が現れだし、よく見ると刃物跡もある。周囲には赤松が生え、なんとなくその存在理由が判った。一本二本どころでなく、斜面には無数に歩いた痕があった。そして林道を目の前にした平坦な場所まで降りると、案の定そこには止山の注意書きがされていた。要するにマツタケ山だったわけである。その看板までは林道から車が通れる道があったようで、その道形を追って行くと、「66ラ 382」「温泉分16右分14」と符号の入った電柱(CP)の前に出た。少し下ると山手側に朽ちた判読不明の標柱が立っていた。ゲートまではほんの僅かで、距離の関係を見ても、この下山路の選択は正解であった。ゲートは正規の締結構造が壊れ、簡易的にチェーンが巻かれ四桁のダイアル鍵でロックされていた。このスーパー林道は、2008年の夏期の短い間、試験的に無料開放したようだが、期間中の夜の通過はどうしていたのだろうか。そんな事を思いながらブースの脇を通り、管理小屋横の車に到着した。

下山後の考察。良い展望は期待できないが、山頂は居心地の良い場所であり十分登山対象になり得る山だと思う。歩いた場所は無積雪期でもそんなに酷い薮ではないようだが、歩きやすそうな東尾根の末端から取付くと、笹を漕ぐ時間が長くなりそうであり避けた方が良いかもしれない。それと帰りに利用した尾根は止山であった。夏から秋にかけての利用は、特に注意しなければならないだろう。それからこれからの冬季のスキーだが、あまり楽しめる地形では無いようであった。樹林帯が殆どであり、持ち込むなら短い板が適当であろう。登山用のマーキングは一切無いエリアであった。自然のままの姿が残り、静山山行派には好まれる場所かもしれない。

帰りに奈川温泉の富貴の湯に寄るが、またもや掃除中であった。公式ページを見ると11時から15時まで入れるとなっている。中座時間があるならそれも謳っていないと・・・。泊り客が出発した後に掃除するようなのだが、日帰り利用者はいつ入れるのか・・・。