10月25日妙高で行われた強化合宿の際に、山談義の中でO氏からこの山の名前が出された。私も踏めずに気になっていただけに、眠っていたものを呼び起こす事となった。ここは人数さえ揃えば車を登山口と下山口に配車し、岩菅山と結んだ縦走形態を取るのが最良の計画であろう。しかし既に烏帽子岳までは踏んでおり、常々は単独行であるから、残される作業は切明温泉からのピストンのみとなる。ちょうど志賀高原から伸びる秋山林道も次週明けから冬の通行止めになり、信州側から入れる今年最後のチャンスでもあった。なお強化合宿とは「お酒」の方である。

少し情報を集めると、切明からの道は発電所施設の先の登山道はけっこうに薮状態らしい。天候もすぐれない事もあり、濡れ鼠対策として前夜は雨具に2重3重に撥水剤をスプレーして準備をした。0:35家を出る。上信越道に乗って信州中野まで走り志賀高原を目指す。途中の注意表示には「渋峠は雪により登れません」などと書いてある。ノーマルタイヤだから登れないのか、スノータイヤでも登れないのか、この先の路面状況にドキドキしながら高度を上げてゆく。外気温はマイナス2度。時折見える流水はテカテカとし凍っているようにも見えた。ソロリソロリと上がって行く。しかし発哺温泉付近で凍っているような場所があったのみで志賀高原エリアは特に問題なく通過。奥志賀公園栄線に入り、切明が近くなると殆どの路面が濡れていた。凍っていなかったから良かったが、もう数度気温が下がれば怖いものがあった。一応チェーンは携行しているものの、まだノーマルタイヤのままであった。

3:35切明温泉の雄川閣に到着し、駐車場に突っ込み後ろに移動し仮眠を取る。今日は薮を意識して夜が明けてからの行動とした。1時間ほど熟睡でき、屋根を叩く雨音で目を覚ます。予報は曇りだが山岳地帯は雨だと言うことか、と言うより上層は雪だろう。日本有数の豪雪地帯に居る訳であり、ここらへんは腹をくくる。

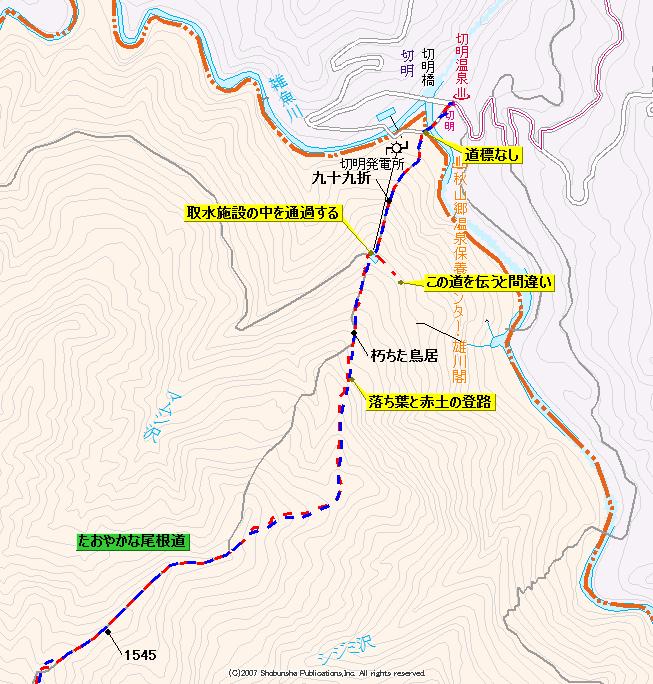

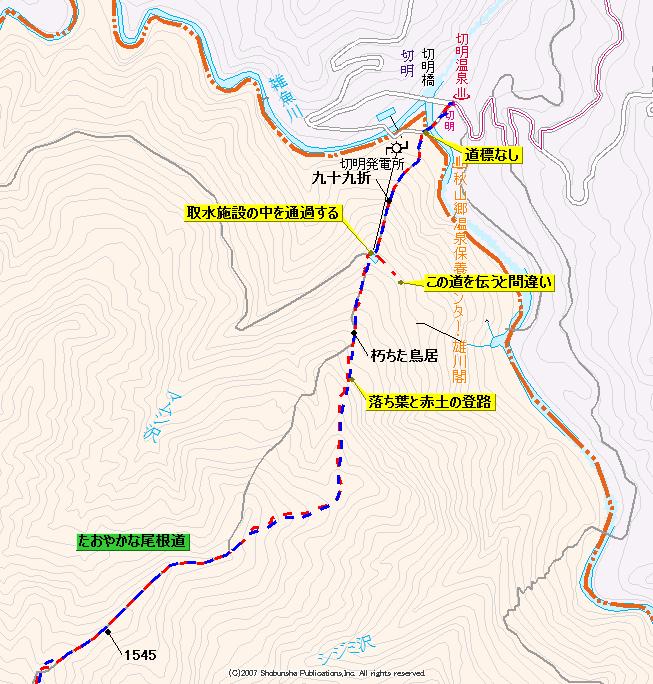

6:00スタート。雄川閣を出発し、つり橋を渡る。特に道標がないので適当に進むのだが、取り付き箇所までくらいは何か道標が欲しい場所であった。雑魚川取入れ口まで通行止めの表示の場所から左に上がり、一段上の大地にあがる。さらに山手側に進むと「殉職者の碑」があり、その南側に進んでゆくとなんとなく尾根に取り付いた。ヘッドライトで見える範囲内で探すのだが、殉職者の碑が見えたときはドキッとした。斜面に付けられた道は九十九折をしながらブナの大木を縫って行く。ただ、何も道標がないので登山道としてこれが正しいのか不安でならなかった。暫く上がると目の前に発電所の導水管が現れ、これにより地図と照らし合わせ正規ルートと確信した。しかし上の発電所上部施設に着くが、ここで少し迷ってしまった。地形図からは尾根に取り付く破線があるが、斜面を見てもそれらしい登路はない。あるのは東側に向かう道で、少し伝ってみたが暫くすると下降しだした。そこで地図を見直すと、この道は中津川側の発電施設へ通じる道である事が判った。施設まで戻り少し足踏みとなった。判らないまま少し下ると発電所施設内に通じる道がありそこを行く。途中で柵があり塞がれると思ったが、なんとこれが正規ルートで、施設内を横切って西側に出ると、そこから階段状に尾根道が付いていた。発電所施設内を通過時は足許に多量の水を見下ろす橋の通過があり、ここはなんともむず痒い場所であった。

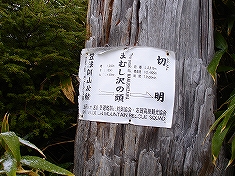

階段を登ってゆくと、その先も立派な道が先に続き、途中で西側に廃道のような道形もあり、あれが取水口へ向かう道の入口だったのか・・・(不確か)。発電所施設は先ほどの場所で最上部かと思ったが、この先にクリーム色の小屋があり、その前のCPにはトランスが乗っていた。その小屋手前20mほどの場所から山手側に登路があり上に続いている。スタート時から雨具を着込んで準備しているので、この先どこから薮状態になるのか、“いつでも来い”と言う心境で足を上げてゆく。先ほどの小屋の場所から15分ほど進んだ場所に、朽ちた鳥居が二つ重なった状態で残っていた。山の神でもここにあったのだろうか。だんだんと勾配がきつくなると足許が滑り出す。地面は赤土の上に落ち葉が乗っている場所が多いのだった。それにしても道標がない。なんと最初の道標を目にしたのは1545高点の西側の場所で、入山から1時間45分も経過してからであった。この最初の道標が目に入ると、この先には等間隔に続いていた。ただその殆どは文字が消え、真っ白いプレートでしかないものであった。さらには落下して登山道上に落ちているものも数枚見られた。

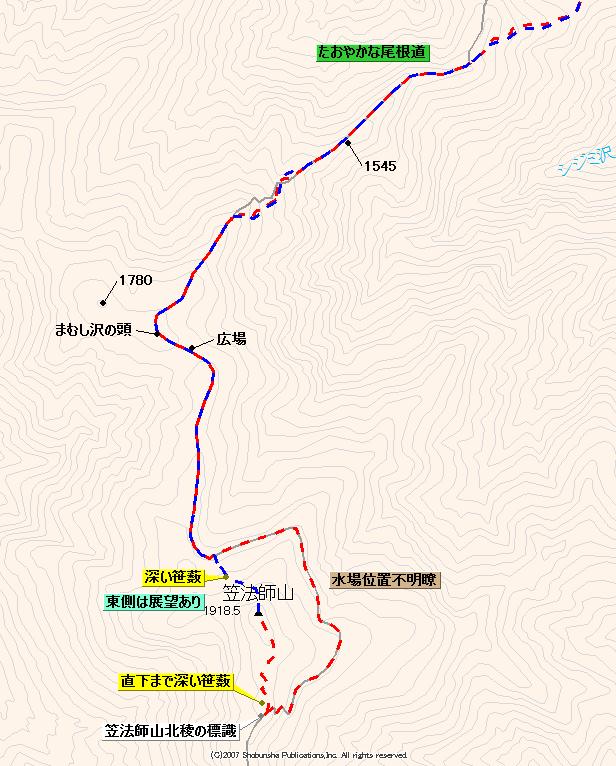

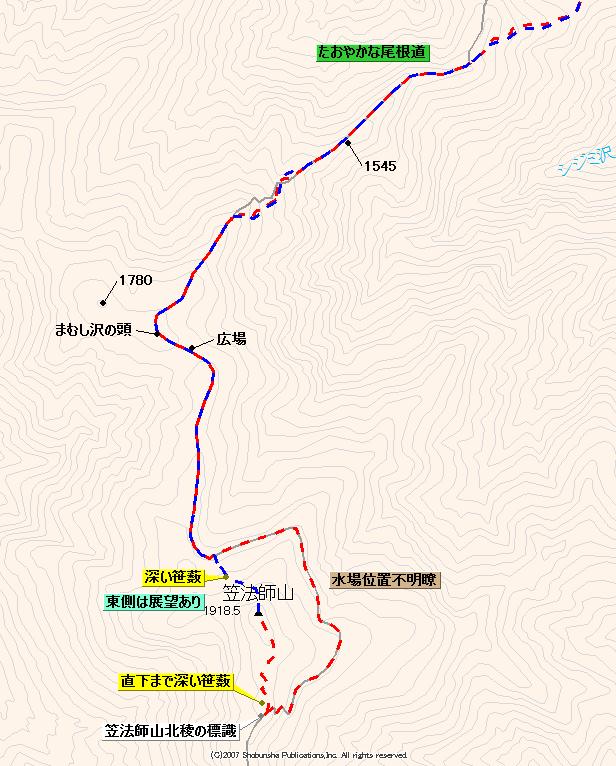

笹の中に綺麗に刈り込まれた道を歩いて行く。どうやら近年に刈り払い作業がされたようで、危惧していた薮は全く無い状態であった。でもどこからかこの綺麗な道が途切れるだろうとは思って進んでゆく。「まむし沢の頭」からは進行方向の展望が開けるのだが、その方向は殆どガスに覆われていた。ここから1分ほど下った場所は広い幕営適地となっており、その中央部には焚き火をした跡が残っていた。ちなみにもう一つ焚き火の跡があったのだが、1545高点の場所であった。

この先は笠法師の東側斜面を巻いて南側の肩まで上がり、そこから一番なだらかなルートでアプローチしようと考えた。当然現地で北や東側斜面が登れそうなら取り付くのだが、この辺りは臨機応変に現地での判断とした。だんだんと高度を稼いでゆくと足元の雪だまりも多くなり、そこに大きな足跡が着いている。彼(彼女)のものと思いたくないのだが、どう見ても彼のものである。先導している新しい足跡でない事が救いだが、居るのは間違いない。少し鈴を振り存在をアピールする。しかし、風が強く笹の擦れる音の方が大きく、気休めにしかなっていなかった。雪も強く降りだし、グローブをしている手も悴んでくる。笠法師の北側と東側斜面では3度ほどスリップして尻餅をついた。笹の切り株で滑るのと、そこに雪が乗っていて滑るのとで踏ん張る足にかなりの力が必要であった。途中に「水場」への道標があったが、登山道を伝ったのではその場所はよく判らず、沢云々と書かれていたので少し登山道から逸れた場所だったのか。そしてその先に進むと「志賀高原救助隊」とか書かれた横長の標識が見えた。付近にある横長の標識は、この救助隊の方々が設置されたもののようであった。

スタートから3時間10分。笠法師山の南側の肩に到着。だがしかし、そこにある標識には「笠法師山北稜」とある。これはどう判読すればよかったのか。さらに670m先を指して「笠法師山南稜」としている。現地は山に対して南なので「南」は判るが「北」が判らない。私が無知なだけなのか・・・。向かう笠法師山側には、1~2センチほどの笹の密生帯で、中には太いのは2.5センチオーバーのものもある。殆どが高さ2.5~3mほどあり、その笹原の中に時折ダケカンバやツガが生えている。歩き易いと思えるところは無く、意を決して突っ込んでゆく。笹の遠泳である。少しでも歩き易い場所は無いだろうかと左右に振りながら歩いてみたが、どこも同じであった。時折ある倒木に乗る時ぐらいが楽なだけで、両腕両足で分け入ってゆく。雪を触る頻度が増え、体を動かしているわりには指先が悴んでゆく。山頂まではほんの短い距離と楽に思っていたが、なかなか厳しい場所であった。途中で思ったのだが、少し東側寄りか西側寄りに歩いた方が楽だったかもしれない。尾根中央部を後生大事に拾って行ったのだが、笹から開放されるまでになんと1時間もかかってしまった。そして足が地面に着いて歩けるようになると、格段に進度が上がる。

笹から抜け出て5分ほどで笠法師山頂に到着。この山頂部は大岩が積み重なって居る山頂で、北側に行くとそれが如実に判る。三角点は地表から6センチほど顔を出した状態で見えていた。山頂部の殆どがツガの木で、そこに雪が着き全くの雪景色であった。その木々の間から烏帽子岳側を望むと、ガスが取れ綺麗な姿で遠望が出来た。三角点の南側には平らな岩があり、その上にふかふかとしたコケが乗っている。そこに腰を下ろして朝食とした。この日は西風が強く尾根上は吹きさらしだが、この岩に腰掛けると上手い具合に風は遮られていた。温度計を見ると外気温はマイナス3度。風は10mほど吹いていた。三角点の場所に無記名のリボンを残す(登山道上にあるリボンは私とは一切関係ありません)。トランシーバーを握ると長崎は五島市の福江島からの声も聞こえていた。

下山は北側に下ってみる。最初は大岩の間を隙間に落ちないように慎重に下り、その先は少し無毛のなだらかな斜面になり、そして再び笹薮に突入。南側斜面と比較するのだが、同じほど濃い場所があり、どちらがどうと判断できる場所でもなかった。ただ、下の方に行くと、掘れた筋のような場所が続き、ここの通過は歩きやすかった。急登の北側を取るか、なだらかな南側を取るかであるが、両者を比較して少し笹薮が少ないのは北側のようであった。登山道に出た場所は大小の標識が打ち付けられた場所であり、往路に登れそうな場所として掘れた筋が気になった場所であった。登山道に乗れば、あとは足許だけに注意して戻ってゆく。先ほどまでの雪が降り止み、少し展望も開けるようになってきていた。各通過点から振り返ると見えるべき本来の展望を見る事が出来た。広場からは笠法師と烏帽子の両山が綺麗に見えるのだった。

まむし沢の頭の登りあげると、右(北東)側には大岩山手前にある丸岩の特徴のある山容が見え、山岳同定の苦手な私も、それにより周囲の山の同定がどんどんと広がってゆく。歩く中では嫌な雪だが、遠望するには雪を纏った山々はこんな綺麗なものは無い。往路に撮れなかった分を取り返すように周囲の景色をカメラに収めてゆく。1545高点を過ぎ、暫く進むと滑りやすい地形が待っている。一箇所タイガーロープが残る場所もあるが、流してなく纏めて置かれていた。ここももう冬支度がされたのか。鳥居を見て10数分で発電所最上部施設に到着。ここまで来ればもう殆ど下りたも同然で、広い登山道(巡視路)を闊歩して降りてゆく。そして階段を下り、導水管の取水施設の場所に降り立つ。再び水面を見ながら施設内を通過し、導水管の東側に出て九十九折を下って行く。下の方に行くと、朝には色が見えなかったがブナが綺麗な黄色に色づいていた。そしてその木々の間から、川の露天風呂を楽しむ方々も見下ろせた。子連れの方やバイカーの方々がおられ、賑やかに歓声も聞こえていた。

吊橋まで降り立ち山手の取り付き地点側を振り返る。やはりここから100分以上歩かなければ道標が無いのはちと寂しい。ここには「岩菅山」か「烏帽子岳」の標識は欲しい所である。破線ルートという位置づけから無いのかもしれないが・・・。つり橋を渡り車に戻り、雄川閣の湯壷に沈没。歩いてきた紅葉の山肌を眺めながら極楽極楽。