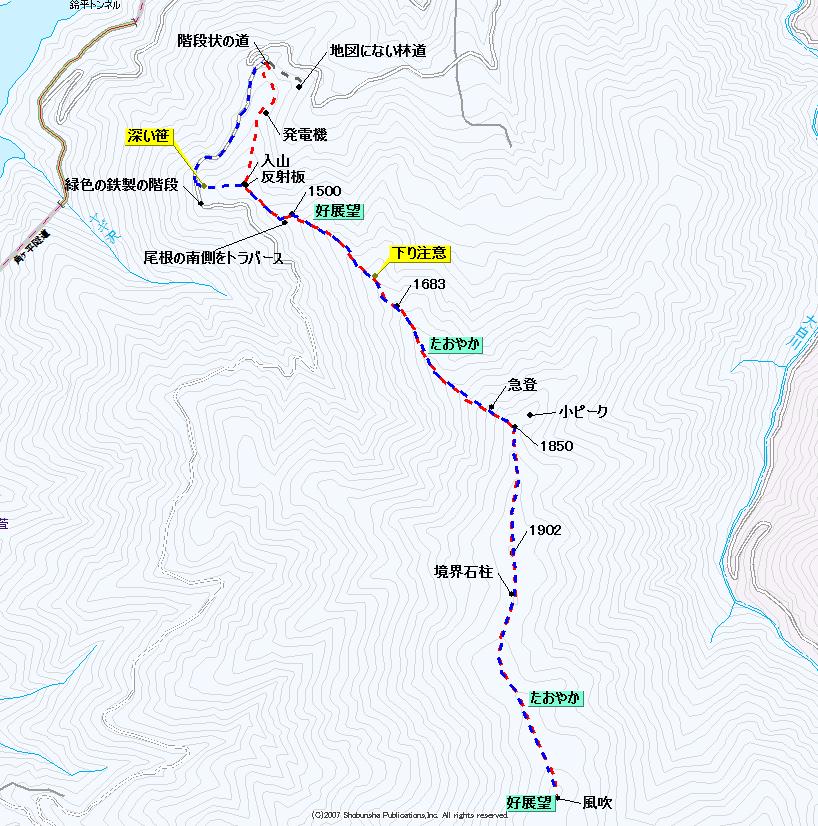

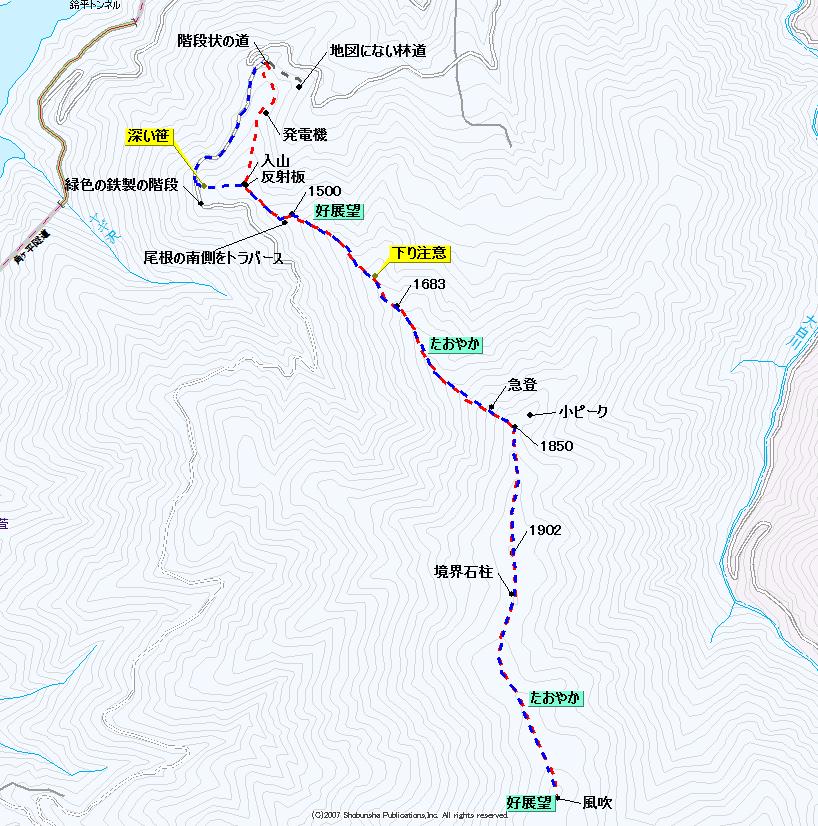

2週連続で梓湖を目指す。梓湖の真南には風吹(かざふき)と言う登山意欲をそそるような名前のピークがある。しかし道は無いようなので雪が降るのを待っていた場所となる。ルート取りはいくつも考えられ、東の大白川沿いの林道を詰めても良さそうだし、西の高ソメキャンプ場からの林道を伝っても近い。さらには北側の尾根末端から取り付いてもいいだろう。しかし北西に入山(1478.6m)がある事で、1座より2座の欲張りルートを選択する。

0:50出発。前回同様に「道の駅 風穴の里」で赤色の警棒を振られるが、今回は止めずにスローダウンさせただけで通してくれた。先に進むとトンネル内のアスファルトを剥がす工事をしていた。入山トンネルに入り、分岐を奈川村(左)側に進む。そして梓湖の湖岸を200mほど進むと、入山地区へ向かう道が右側にある。以前は奈川へ行くにもここを入ったのだが、東側に新しいトンネルが出来た為に、右に折れる格好になった。入ってゆくと入口の塞がれた旧トンネルが目の前に見える。細い九十九折の道をぐんぐんと上がって行くと、山肌に張り付くような入山地区の山村が現れる。こんな深夜に訪れる人は稀だろう、静まり返った村内の道をガラガラとディーゼル音を響かせながら南に進んでゆく。

途中、「小灯の里(ことぼしのさと)←」の標識があり、それに従い左に入って行く。道路上は雪が乗りかなり凍った場所もあった。途中に前記の施設への道が右へ降りており、この施設は別名「クラインガルテン」とも言うらしい。どんどん林道詰めてゆくと、珍しい白い百葉箱が路肩にあった。実は雪でこの林道は使えないだろうと予測してきていた。車が上げられるのは生活圏がある入山地区までで、その先は歩き上げるつもりで居た。しかし今年は雪が遅いのか、嬉しい事に予測が外れてどんどん伝えてしまっていた。

北緯36度6分の線と林道が接した先でヘヤピンカーブになっている。そのヘヤピンの出口から地形図に無い道が尾根の北側を沿うように始まっていた。さらに驚いた事に、尾根への取り付きの道がしっかり出来ている。雪が乗ってどんな状況か判らないが、階段状になっていた。この場所は取付き候補地にしていた為に、階段状の道があることはありがたい。さらに調査の為に林道を伝ってみる。ここから先はダート林道になり、雪の上には落石もちらほらとある。猟師が伝っているのか、狭い轍が奥に続いていた。そして入山(1478.6m)の真西には、なんと鉄の階段も設置してあった。この事から、どうやら先ほどの道とこの階段を加味して考えると、上には何かの施設がある事が推測できる。階段の上は笹が繁茂しており、どちらから取付こうか迷うところであった。林道はさらに伝ってゆけるが、この階段の場所から暫く進むと下り勾配になり引き返す。狭い林道内で無理やり切り返すのだが、路肩側が柔らかくドキッとする。切り替えしながら考え、取付きは駐車しやすい最初の分岐点とする事にした。ゆっくりと凍った雪の上を戻ってゆく。途中で小水の為に外に出て路面を確認するが、よくも車はこんな滑る上を走ってくれるものと感心する。そして広い余地に突っ込みしばし仮眠。入山地区からなら4時頃に出発と思っていたが、ここまで入れたのでその分仮眠が出来る事となった。

まだ薄暗い中に出発する。階段状の道の下には砂利が敷かれているようで、踏みこむとそれらが擦れた音がしていた。等間隔に刻まれた階段を行くと、登り上げた場所になんとベンチや発電機、キャンプなどをした囲炉裏跡のような場所があった。なぜにこんな場所にと思ってしまったのだが、この場所でキャンプをする為に道を切ったと純粋に思った。ここから先はなんとなく道形があり、拾うように進んでゆく。すると目の前に大きな人工物が見えてきた。それは反射板であった。周囲をフェンスで囲まれた強固な造りで、北側を向いて立っていた。これで道と鉄の階段の理由が判った。それとともにこの先は道は当てに出来ないという事にもなる。山頂部にはプラスチックの三角点補助標柱があるのだが、雪の下になっている三角点はなかなか見つからなかった。まだ先が長いので、探索は帰りの楽しみとして先を急ぐ。少し下りこむと、なぜかそこだけ新しい伐採痕があった。後にも先にもここだけでありよく判らない作業跡であった。下を見ると白く林道が見え、さらに下の方には先ほどの小灯の里のコテージが見えていた。この伐採跡付近から少し笹が繁茂して歩き辛い。北側斜面に少し逃げて進んでゆく。この繁茂はそう長くは続かず、僅かな我慢であった。

再び道形がなんとなくあり、それに伝ってゆくと1500m手前辺りから尾根を直登せず南側斜面をトラバースして行く。すばらしく展望のある場所で乗鞍岳や御嶽山、そして穂高の山々が遠望できていた。トラバースして乗り上げた所は小さな公園ほどの広さのある大地で、木の端材が沢山転がっていた。さらにはこの先に続く尾根の南側には廃林道のような幅も見えていた。この大地からの展望はすこぶるいい。尾根へはなんとなく踏み跡があり伝ってゆく。雑木林の中を行くと1580m辺りから、腰までの笹原となる。ここも大して負担にはならない。

1683高点にはピンクのリボンが結ばれ、二つ目のリボンの下にはクイも打ち込まれていた。明るい気持ちの良い尾根だが、この先の勾配がグッと厳しくなり、登り上げる高みが目の前に聳える。斜面は膝で雪をどかしながら足を上げてゆく。ここまでは快適に進んできたが、ここで完全にスローダウン。淡々と急登を登る。今日は自分への試練の為に往路はワカン無しのつぼ足を決め込んでいた。どこまで我慢できるか自分との我慢比べでもあった。1850m肩に上るとここで主尾根に乗った格好になる。そこにはピンクの幅広のリボンがあり、赤い見出標も打ち込まれていた。再びなだらかな道が続く。尾根上には色褪せた赤布がマーキングとして残っている。その他にも沢山のマーキングがされており、これはちと予想外であった。登山者が付けたのなら、少し回収して欲しいほどに並んでいた。一応林業関係者が付けた物と思い込みたい。膝までのつぼ足でだんだんと股関節が疲れてくる。背中にはカンジキがあり、すぐにでもつけられるのだが、まだまだがんばる。

1902高点には、1本の木に6つのリボンが縛られていた。そして同じものが西側斜面にも続き、設置者はどうもここから西に派生する尾根を登りあげてきたようだ。南に10分ほど足を進めると雪の中から標柱が顔を出している場所があった。入山で三角点を見ていないので、人工の石柱を見たのはここが初めてであった。暫くカラマツの中の尾根であったが、山頂が近くなるとシラビソの林と変わる。気持ちよい尾根歩きで、なだらかなので幕営するにはどこでも良いだろう。場所によってはパウダースノーの場所もあり、高所は少し降ったような感じであった。

最後の最後でちょっとした登りがあり、それを登りきると広い展望の良い大地が待っていた。歩き出しから2時間40分ほど経過し風吹まで到達した。乗鞍はもちろんの事、御嶽山も見事。踵を返すと木々の間から鉢盛山も見え山頂の反射板もしっかり見えていた。ここにも三角点があるのだが、広さと雪の量から、早々に探索は諦めた。この山頂にもテープのマーキングが散見でき、中央の木には見出標が打たれていた。名前の通り風の通りがいい。西からの吹き上げの風がきつく、雨具を着込み朝食とする。これほどに展望がいいと景色が味付けとなり食事が美味い。これが苦労して登ったご褒美である。このまま南進して行けば小鉢盛山に行く。この先にもなだらかな斜面が先に続いていた。トランシーバーを握るとどこも不況の話ばかり、一番盛り上がるネタなのだろうが、この年の瀬に暗い話ばかりでウンザリ・・・。

登りは我慢したので、ここでワカンを装着し往路を戻る。あからさまに浮力が違い道具のありがたさを感じる。往路のつぼ足の脇を踏みつけるように、新しいワカンの跡が増えてゆく。1850mの肩の場所は、気をつけていないと主尾根をそのまま下ってしまう。ただここは北に下ってしまうと登り返しが待っているので、それで間違いに気づくだろう。急峻を滑るように降りてゆく。1683高点を過ぎ、1605mくらいの場所で尾根が北側に一本下りている。付近はやや広く、下りでの利用の場合は注意箇所となる。下って行くとどんどんと展望が良くなる。通常なら高度を稼ぐと良くなるものだが、このコースでの最高の展望があるのは1500m付近であり、端材が散乱している大地が展望台的場所となっている。ここからは往路のルートは南斜面を伝ってきたが、真っ直ぐ尾根上を降りられないものかと突っ込んでみた。しかし植生が濃くて進めず、再び南斜面を伝って降りてゆく。

笹が沢山出だすと入山も近い。伐採地の鞍部を過ぎて僅かに登り上げて入山に到着する。ザックを降ろし必死に雪を分けて三角点を探す。補助標柱から雪掻きをする半径を広げてゆくとその半径が80センチほどになった時にやっと三等三角点が出てきた。補助標柱から南側80センチの場所に埋められていた。だいぶ時間がかかったが、見つかるのと見つからないのでは充実感が違う。これで思い残す事は無く下山となる。この先は往路を伝えば早いのだが、鉄の階段を下りてみようと西側の尾根を降りてみた。少し足を進めると黒いおもちゃのピストル(かんしゃく玉仕様)が落ちていた。こんな場所に子供が来たようだ。もしかしたら獣避けに大人が使ったのかも。この尾根は最初は問題ないが、途中で濃い笹薮となり、どこへ進めばよいか判らなくなる。意を決して入ってゆくと笹に埋もれた道形があった。これはかなり難しく上からでは判らないし、逆に下からでも判らなかった。もう少しで林道と言う所で、最後の最後で濃い薮漕ぎとなり、林道と高低差4mほどの崖の上に出た。どこかに階段へ続く道があったようだ。もしかしたら笹にぶち当たったら左(南)にずれるのが正解だったかもしれない。

林道の降り立てばあとはなだらかに下るだけ。ただ林道の轍は凍っていて滑りやすく、林道中央の雪の上を闊歩して降りてゆく。分岐点に到着し時計を見ると、まだ昼前。これほどに早くに踏んでこれるとは思わなかった。残雪期で雪が締まればさらに早くに行ってこられるだろう。しかし林道通過の可否もあるから、自然を前にしてタイミングを計るのは難しいかもしれない。

着替えを済ませ、温かい日差しを浴びながら次の山を模索する。静かで温かくて、今日はここでのんびりしたいような場所であった。舗装林道を下って行くと、御殿桜付近で非常に凍っている場所があった。カーブの場所で、そこは集落の飲料水用に取水しているようなコンクリートの枡があった。日中も殆ど日蔭のようであり、特に下りの通過時には注意したい。横滑りすれば谷に・・・。