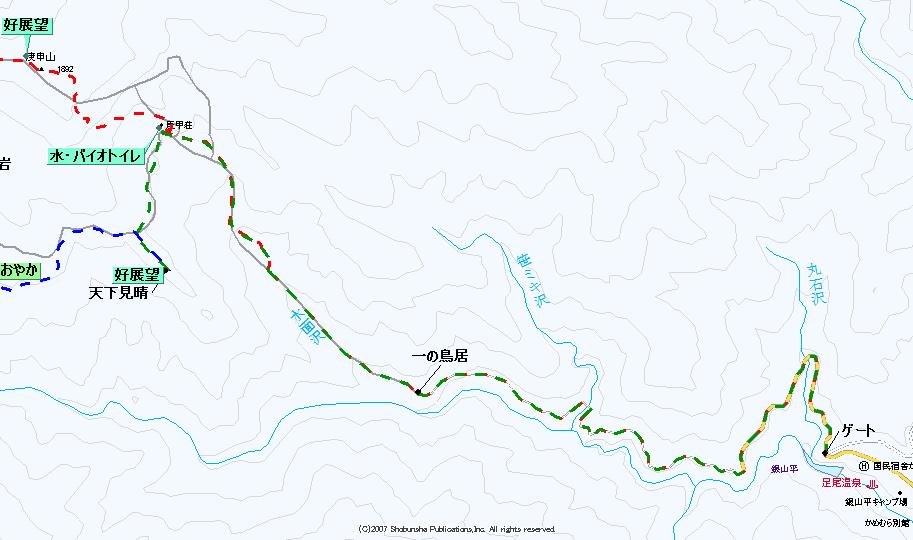

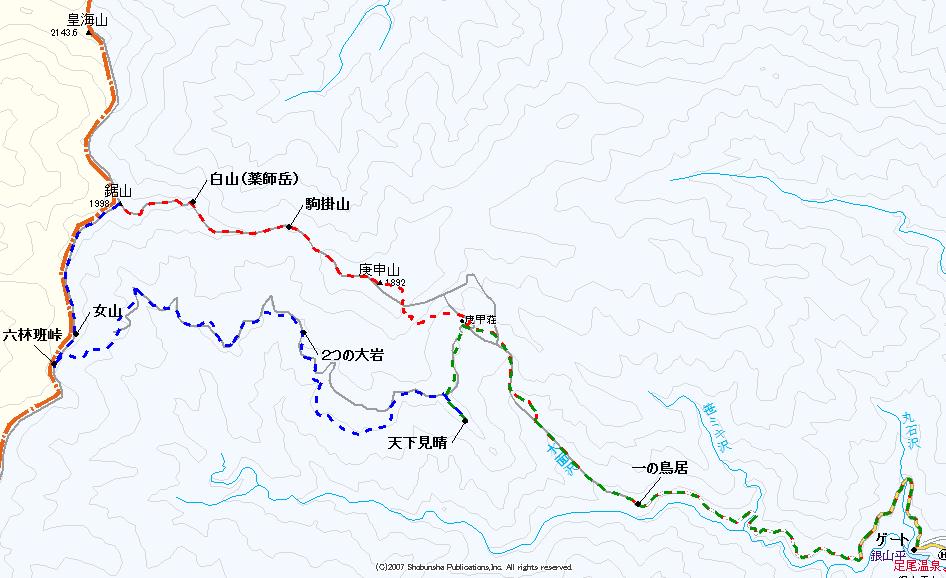

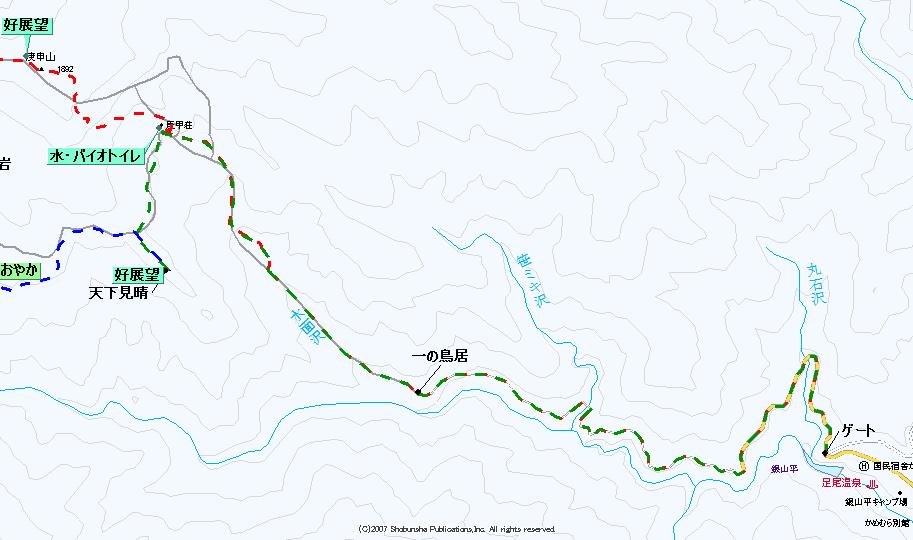

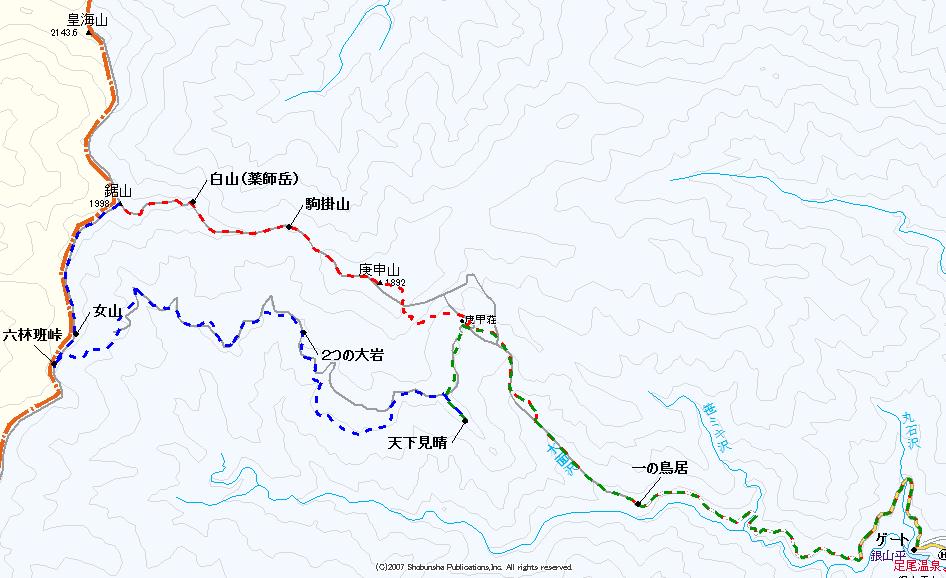

10月度は全ての山行に薮山を盛り込んだ薮山月間であった。少しインターバルをとろうと、今回は道のあるコースの計画をした。今回の庚申山から鋸山に抜ける周回コースは2007年の3月に一度実行しているのだが、雪により時間がかかり過ぎてしまい庚申山までをほうほうのていで辿り着いた。この時、雪の無い時に来ようと悟ったのだが、また雪の降り出すようなこんな時期に計画する事になった。

北アルプスや白山では30センチほど積もったようだ。下界は紅葉シーズンだが、高所は既に冬である。目指す稜線も2000mに近く、紅葉を楽しむよりは冬山に備えて行かねばならない場所となる。防寒具一式をザックに詰め、アンダーシャツを一枚余計に着込んで準備をする。

0:50出発。車の外気温計は5度であった。今日はどのくらいまで気温が上がるのか。昨日は最高気温が15度であり、急に寒くなった感じがしていた。桐生から日光へ向かう122号線は、流石に年末でありいたるところで工事をしていた。何度も停められながら現地に向かう。足尾地区に入り、122号を離れ登山口となる銀山平に向かう。行楽を含めかれこれ5度目の訪問である。周辺にめぼしい温泉は無いので、帰りに一軒宿の「かじか荘」に入るのは順当の流れとなる。そのかじか荘の前を通り、ゲート前に達する。この三連休は好天予報であり、前泊者(車)があるかと思ったが皆無で、私の車のみであった。まー庚申山だけならあまり気合を入れて訪れる場所ではないと言う事だろう。ここから皇海山を目指す方が居ると思ったのだが・・・。到着は2:45。しばし後に移動し仮眠を取る。リアガラスから空を見ると、ちょうど上にカシオペア座が瞬いていた。

3:40に起き出し準備をする。庚申山への岩場が凍っている事も考えて六本爪もザックに放り込んだ。4:07ゲートを越えてゆく。外気温は3度。呼気がヘッドライトに反射し、視覚からも寒さを感じる。見慣れた林道歩きのはずだが、少し異変を感じた。山手側からの崩落が場所によって舗装路を埋めているのだった。これでは車の通行は無理であり、ゲートから先は完全に車はシャットアウトされた感じとなっていた。前回は林道工事中であり轍(雪の上)も多く、前々回は一の鳥居まで裏技で入っている車もあったほどであった。林道利用用途が登山者と滝見の散策者だけならこの状態でいいのだろう。50分ほどで一の鳥居に到着し、山道に入ってゆく。

沢の流れの音が耳心地よく、そこをヘッドライトを頼りに上がって行く。時折ドキッとするのだが、闇夜に青色LEDライトのようにシカの目が反射する。5〜6頭居る時などは、本当にそこにライトがあるように映るのだった。5:15に雨が降り出してきた。雨と言うより霙なのだが、やはり予想していた範疇であり、高度を上げれば雪であろう。ゆっくりと登山道を辿ってゆく。猿もお出迎えをしてくれ、すぐ傍で甲高い警戒音を出していた。

一の鳥居からちょうど1時間で庚申山荘に到着。小屋の中には誰もおらず静かな空間となっていた。驚いた事に汚かった(失礼)トイレは、綺麗なバイオトイレに生まれ変わっていた。少し呼吸を整え庚申山を目指すのだが、5分ほどの休憩でも汗が冷えてしまい、急いでスタートを切る。岩壁の下にはタイガーロープが途切れ途切れになっているルートもあり、この辺りのコースは刻々と変化しているようであった。無理をせず一番なだらかな踏み跡を追ってゆく。来光を迎えたあたりから雪が強く舞いだし、視覚的な寒さが増してくる。初の門付近から急登が始まり、鉄製の階段を慎重に這い上がってゆく。どこかルートが変わったように思うのだが、前回に雪の中を這い上がった時に、ルートを逸れて歩いた感じでもあり、それがある為だろう。山頂大地に上がるとレリーフが取れたケルンが最初に目に入り、笹原の中の登山道を伝って行く。

スタートから3時間。庚申山に到着。歯槽膿漏状態の標柱は、益々症状が悪化しているようであり、露な姿で立っていた。日差しはあるのだが季節風に乗った風雪が強く、目出帽を被りたいほどの状況であった。山部3D標をよく見ると、吊るしているワイヤーを圧着端子でかしめて留めてあった。と言う事は圧着器も持ち上げていると考えられ、そこまでする努力に頭が下がる。30秒ほどの滞在で、先に進む。展望場に立ち展望を楽しみたいのだが、向かう稜線と見たい皇海山は完全に雪雲の中となっていた。展望台から先は、最初は岩交じりの尾根で10分ほど我慢すると歩き易い斜面に変わる。ルート上にはこまめに黄色と赤のマーキングが続き、乱打的に取り付けられていた。場所によっては缶詰などを利用したマーキング材もあり、所によっては6つほど設置してある場所も見られた。庚申山からは大きく下りこみ、御岳山を経てさらに下る。最低鞍部から駒掛山目指して駆け上がるのだが、この斜面に付けられた切り開きは、笹が15センチほどに生長し、太さもそこそこあり足を上げてゆくのにやや障害となる。この先は根のはびこる斜面となり、そこを駆け上がると、ほどなくして駒掛山に到着する。到着と言っても何も標識が見えず(以前はあったようだが)、気にしていなければ通過点となる場所であった。

駒掛山から4分ほど足を進めると、木に打ちつけられた標識に「皇海山」とあった。不思議の思ったのは皇海山を示す標識はこれのみであり、群馬側の栗原川林道コースほどに標識が無い。昔の表ルートは、現在は裏ルートになってしまったと言う事なのだろうか。おそらくこの先の危険箇所がある事が要因なのではないだろうかと思う。途中から目指す白山の高みがこんもりと見えている。これまで通りに赤と黄色のマーキングを追う様に明瞭な登山道を伝って行く。北からの風雪は横殴りとなり、目を開けているのが痛いほどに雪が目に飛び込んできていた。

山名事典で示す白山の山頂に到達すると、「薬師岳」と書かれた立派な標識が掲げられていた。エアリアを見ると確かにこの峰は薬師岳で表記されており、エアリアハイカーの場合はすんなり受け入れられるピークとなるだろうが、山名事典ハイカーにとってはちと気になるピークとなった。この山には北側にルートが降りて行っていたが、松木川からの沢ルートだったのか。本道はこのピークから南西に方向を変えてゆく。途中に足許が切り立った通過点もあるので注意したい。登山道の傍らには新しい刃物跡も残り、最近手が加えられた部分もあるようであった。もっともこれまで目にしていた赤と黄色のマーキング材が非常に新しい。設置しながら管理したように推察する。

霧氷の育った木々を見ながら足を進めると西側にクサリの垂れる峰に着く。ここがエアリアに記されている「白山」の場所であろう。山頂部に小さな木の櫓が残っていた。流してあるクサリに掴まりながら下るのだが、かなり切り立っている通過点となる。見た感じ西側の尾根上のほうが緩やかであり、冬季の場合はザイルを引っ掛けてクサリ場西側の尾根を下った方が足場が楽なようにも見えた。さてここを初めとして核心部の通過となる。クサリ場、タイガーロープ、ハシゴ場と連続する。蔵王岳は南にトラバースするように進むとアルミ梯子があり、その先からロープなどが垂れたルートとなる。どの場所にも足場に雪が乗り、特にアルミハシゴのステップは注意が必要だった。少し同定があやふやなのだが、剣ノ峰付近は直上コースが正式ルートのようだが、危険箇所に対し南側を通過する巻き道の踏み跡もあった。視界があまり無いのと風雪により、この辺りの通過は楽しむと言うより足早に通過してしまい、ちと名残惜しい通過点であった。鋸山十一峰と言われる各峰を同定しながら進めばよかったと思ったのは鋸山に着いてからだった。

鋸山の山頂には、山名の書かれた標識は皆無で、なにか拍子抜けな感じであった。標識が無いとなんともマイナーピークに思えるのだが、8年前に訪問した時は、確か標柱があったと記憶しているのだが・・・。以前と変わらないのは栃木のカモシカ保護地域の青い看板であった。ここに来ても皇海山は雲の中であり、姿を見せてくれなかった。庚申山側を見ると日差しも見える。ここに至るまでにトランシーバーを聞きながら来ているのだが、仲間の猛者氏は谷川岳に居るようであった。あちらも雪であろう。さらには東海から3連休を利用して関東の山に来ている猛者氏の声もしていた。本日の最高峰でもあり、声を出すとKUMO氏がタイミングよく応答してくれた。さてこの先は県境稜線を南下してゆく。依然細かい雪が雨具を叩いていた。

鋸山からの南側は、最初はたおやかだが次第に登山道は笹に覆われてゆく。その中にかなりの頻度で倒木もあり、乗り越えたり潜ったり、時に躓いたりしながら下って行く。ここでまたまた濡れ鼠。冒頭の計画のように薮漕ぎを回避したルートを思ったのだが、思っている以上に笹が繁茂している場所であった。密生地帯は急峻の斜面で、なだらかになると腰ほどの高さとなる。どこに女山があるのかと目で追いながら歩いてゆくのだが、なだらかな道はどんどんと高度を下げる一方で、そんな中で顕著な峰を見出す事は無く、女山と判ったのはルート脇にポツンとある三角点からであった。

女山にも特に山名板は無く、北側のシラビソに黄色いリボンが結ばれているのみであった。それと三角点から30mほど北側に六林班峠を示す黄色い道標が付けられていた。ガスに覆われ視界も無く、なぜか待っていたように雪が強く降り出してきた。ここが今日最後のピークであり、ザックを降ろし少し長居をする。雪が降っていなければ朝食をとも思ったが、行動には移せなかった。

女山から六林班峠まではなだらかな道が続く。庚申山荘への分岐は六林班峠の少し北側から分岐しており、少し足を進めて峠を見に行く。高い位置に標識が架かり、袈裟丸山の文字もあった。大きな峠であることから、なにかお地蔵さんでもあるかと思い周辺を少し探してみるが、それらしいものは目に入らなかった。戻るようにして庚申山荘に向けてトラバースしてゆく。

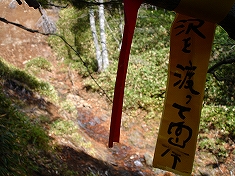

峠からの最初の5分間は、かなり笹が繁茂している中の道となる。再び濡れ鼠となり、かき分けながら進むとスパッと目の前が明るくなり、明瞭な登山道に変わる。最初の沢には、右岸側に黄色いテープが下がっており、そこにルート案内の文言が書かれていた。2回目の沢を越えるとその先で少し崩落地があり、足許が流れやすい場所がある。ここはしっかりターガーロープが渡されており、それに伝いながら通過する。予想以上に現れる沢に都度立ち止まっては自然の造形美を楽しみながら通過して行く。問題なく飲める沢だとは思うのだが、付近のシカの多さを目の当たりにしているので、ハングリーな私も流石に飲むのには少々勇気が要る。沢は小滝を含めて7つほど渡ったろうか、トラバース道が庚申山の南斜面になると、たおやかな地形が広がる。ただ、庚申山荘までの距離が短くなるに連れて、アップダウンが増してくる。見通しが良いので鈴は仕舞いこみ、獣が観察できないかと周囲を探すが、こちらが見つけるより早く彼らが私を見つけているようで、全く遭遇する事はなかった。

事前には全く知らなかったのだが、庚申山荘500m手前に分岐があり、そこは天下見晴という場所への分岐であった。たぶん今日は山荘の前は賑やかであろうから、この見晴台で朝飯にしようと足を向けてみた。歩き易い尾根道を伝うと、途中階段が整備されており、その先に大きな黒い露岩がある。その上にあがると360度の展望であった。鋸山の方はまだガスが垂れ込めているが、他方面は殆ど秋晴れの下となっていた。先客はおらず岩の上を独り占め。ヤキソバパンを齧りながら仙人にでもなった気分で遠望をする。するとチリチリという鈴の音と共に中高年のご夫妻が上がってきた。私が岩の上を占領していた為に登ってくるのを躊躇されていたようだが、岩の上で食べ物をご開帳しており、咄嗟に動けなかった。拙い事をしてしまった。見ていると岩の下にレジャーシートを広げて食事をしだした。私も急いで食事を切り上げ、「上へどうぞ」と挨拶して展望場を後にした。

分岐まで戻り、あとは庚申山荘までの道程。小屋まで200mほど手前になると、女性の談笑する声が聞こえだした。ちょうど地形が庚申山の岩壁が反射板のようになり谷あいに声が良く響く。“先ほどの展望場で休んでよかった”とすぐに思った。小屋前に到着すると、微笑ましい談笑ではなく五月蝿いと思えるほどの賑やかさで、そのまま素通りとした。難しいのだが、「楽しむ」とは、賑やかに楽しむのもそうであり、静かに楽しむのも楽しむである。私は後者寄りなので、賑やかなのは・・・。

一の鳥居に向けて下って行く。完全に秋晴れの日となり、朝の様子がウソのようであった。紅葉した葉の間から日が入り気持ちがいい。紅葉がこれからの葉を見ると、少し薄緑になり新緑を思わせる色合いもしていた。歩いてゆくと山頂を目的としない、カメラを構えた散策者も多々見られた。私はカメラには疎いので、そんな方々の撮影する構図を横目で見ながら、「こんな時はこうに撮るのか」とフムフムと学習しながら降りてゆく。一の鳥居を過ぎて林道歩きになると、益々すれ違いの登山者が増えてきた。もう13時を回っている時間なのでみな庚申山荘泊なのだろうが、今日は小屋は大賑わいの様子であった。時折きのこ採りの方々が林道上に座って休んでいた。ビールを飲みながら皆おいしそうにおにぎりを食べている。声をかけると赤ら顔でにこやかに話しかけてきた。不思議と会う方会う方にこやかに声をかけてくれる。こんな時は気分よく闊歩できる。静かな山を好んでいるものの、見知らぬ人との出会いも山行のアクセントになっているのは事実である。

ゲートに到着。ゲート前には私の車を含めて7台の駐車。すぐ下の駐車場には20台近く入っていた。流石に3連休、入山者はけっこう多かったようであった。