今日は大晦日。のんびりと初日の出山行の計画でもしようかと思っていたが、誘い出すかのような快晴の青空。流石にじっとしていられず外に飛び出す。北部山間部は雪の降りが多いようであり、好天の西上州を目指す。各地で山の事故が多発しており、このタイミングで事故でも起こそうものなら、輪をかけて批難されてしまう。ましてや明日からお正月というタイミングでもあり、無理なく登れる所と栗木立(ククリ岩)を選んだ。栗木立は三段の滝からの紹介が多いが、渋沢川からの紹介が無く、ちょっと調査してみようとの思いもあった。

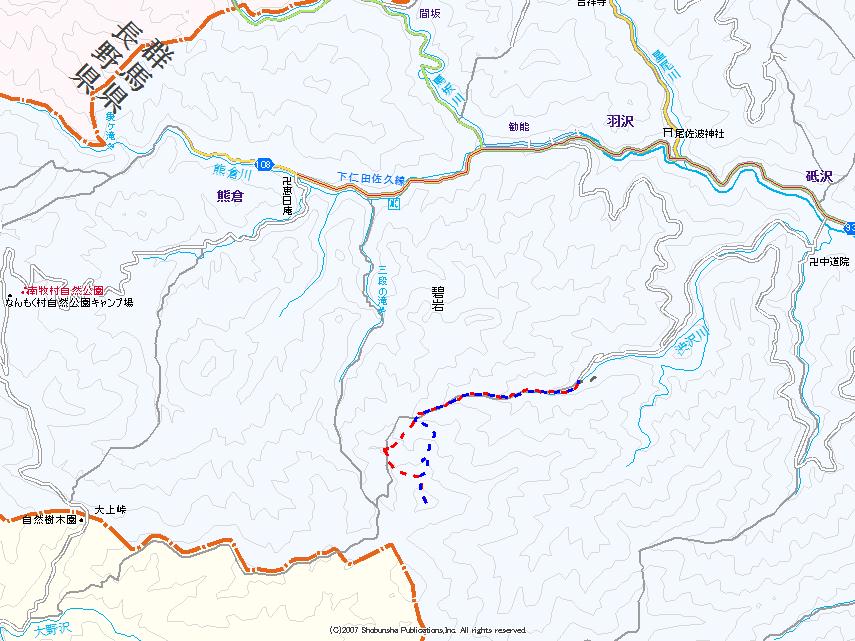

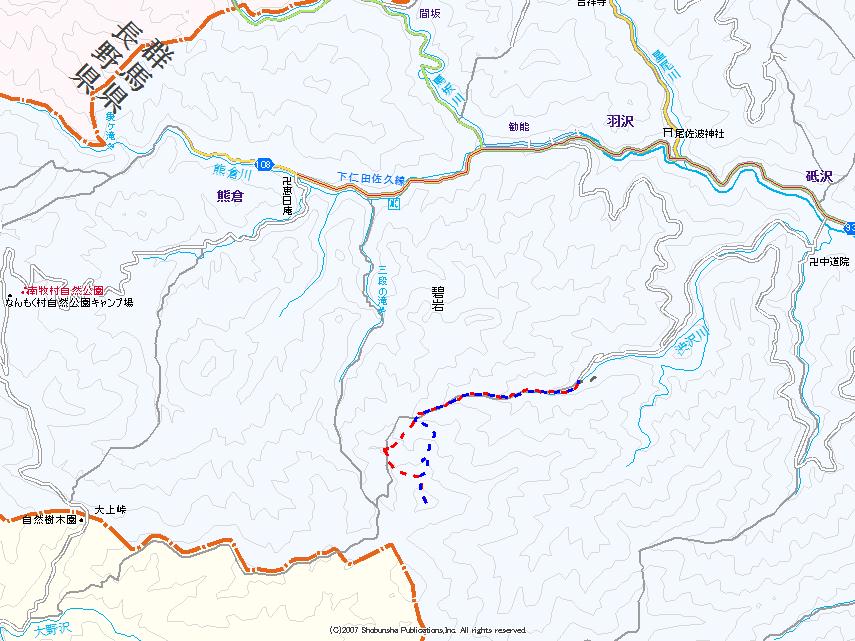

下仁田町で国道254と別れ南牧村に向かって行く。跡倉(青倉)の所は新しい橋が架かり、右折するように新道が出来ていた。進んでゆくと正月の準備なのか、やけに車を洗っているお宅が多い。なにか連鎖反応的な行動なのか。雨沢地区を過ぎると路面が真っ白になった。慎重にハンドルを握りアクセルを浅めに踏む。六車地区を過ぎ、狭い砥沢の村内に入ると、そろそろ林道に入る分岐点である。そして左を気にしていると日影地区へ向かう道がある。左折するとすぐに橋なのだが、橋の左岸側にはこの先の地図が詳細に書いてあり、見慣れない山名の山もそこに書かれていた。この地図はとてもありがたく、地形図と照らし合わす事が出来る。本道から左折して260mほど行くと広見になっていて、そこにたくさんの車が駐車されていた。いつのもなのか、正月だからなのか。道を真っ直ぐ進むと中道院に登り上げる道で、ここで右の川沿いの道を行く。暫く進むと舗装路面が陥没している箇所が3箇所ある。大きな口を開けているので落ちぬように進んでゆく。すると途中で三ッ岩岳側からの道と合わさる。ここはその三ッ岩岳側の道の方が太い為、帰りには注意したい。実際帰りに間違えて入ってしまった。この辺りから舗装路からダートになる。

今ほどの分岐から900mほど進むと、今度は右側に道が上がっていた。これは片瀬入口からの道であろう。この先はやや荒れた感じの道で、水平でなく山側に傾斜している場所もある。軽四ならいいが、普通車には酷な道であった。谷側に落ちそうな場所もあるし、山手側に反転しそうな掘れた場所もあった。全てに雪があり、横ズレも注意しながらアクセルワークでコントロールしてゆく。そして地形図に示される林道終点に辿り着いた。しかし現地にはゲート(開放)があり、碧石橋という橋で渋沢川を渡り865高点のある東側に向かって登って行っていた。猟師なのか、雪の上にはタイヤの轍が見られる。橋(ゲート)の手前には広い余地があり、そこに突っ込む。少し傾斜があるので安全の為に石を挟んで車止めとした。

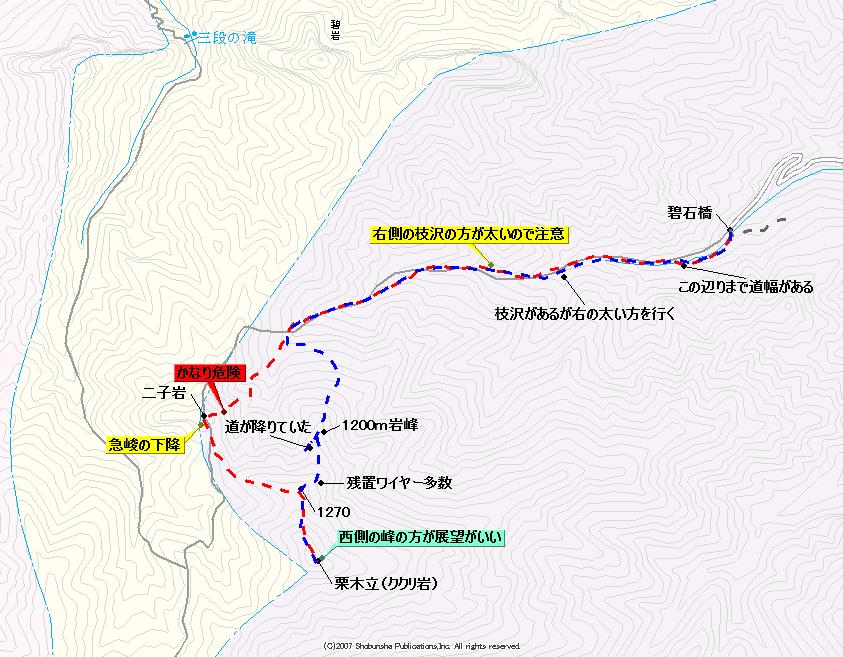

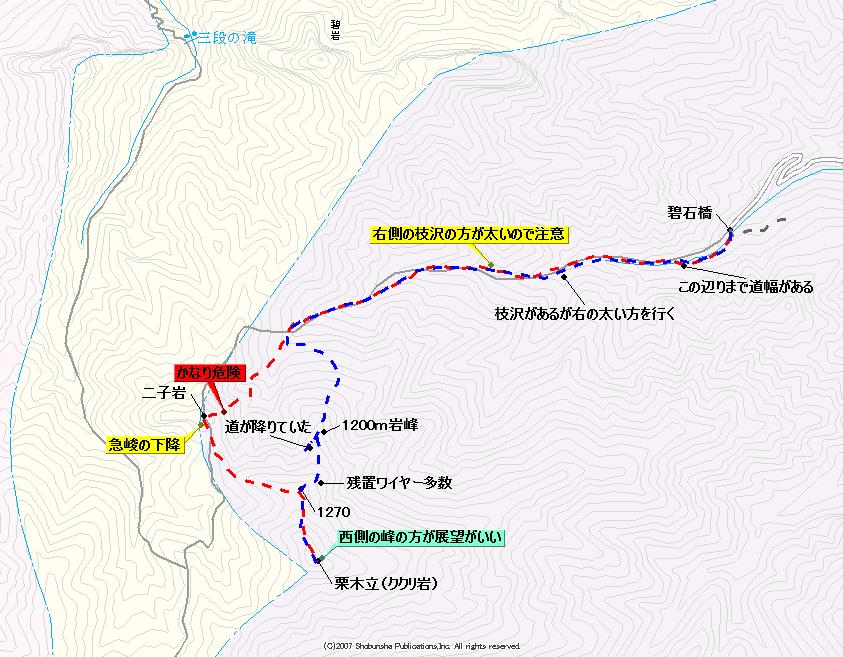

さて出発。碧石橋を渡ると右岸側に道幅があり伝ってゆける。しかし3分ほど進むとその道幅は無くなり、状況は怪しくなる。途中で川中央に大岩がある場所で沢の中に入り、今度は左岸側に移る。ゴツゴツとした岩の上に雪が乗り、その上を伝ってゆく。標高750m付近で左側に枝沢が入るが、ここは太い方を選んで真っ直ぐ進んでゆく。次に来る810m付近の枝沢が紛らわしい。右に見える方が本筋のように広くなだらかなのである。スッと入り込んでしまう場所で、実際に少し入ってしまった。ただコンパスさえ見ていれば進む方向が違うので間違えに気が付く。やや暗い狭い方の沢(左側)に入ってゆく。大きな岩がゴロゴロとしており、沢の中を左右に振りながら詰めて行く。終始流れがあるわけでなく、場所に寄っては水の流れが全くない時間帯もあった。一応地形図の破線がある場所なので、その事を頭に入れて道形を探るが、道の様子は全く判らなかった。西側の斜面に取付く場所も判らず、そのまま谷を詰めて行く。

1020m付近で再び沢が別れるのだが、ここは右側の沢に入る。ここはもしかしたら左に入った方が良かったかもしれない。と言うのは山頂を踏んだ帰りに、この沢へ降りてゆくような道が発見できたからであった。右の沢に入ってゆくと暫くして凍てついたツララが何本も下がる岩壁となった。ここから南に進路を変えて登り上げると、顕著な尾根の上に乗った。どうやら二子岩の東稜に乗ってしまったようだ。地形図を見ると、この先はかなり等高線が詰まっている。情けない事に楽に構えていたためにザイルも持っていない。一か八かで登ってもいいが、大晦日にこんな所で事故にあったら目も当てられない。進退を考えるのだが、修正するにも左右に大きな谷があり、かなり面倒に思えた。やはり一か八かとなった。

急斜面には雪があり、滑れば止まるような場所ではない。絶対に滑らない登り方で行かねばならなかった。ただ相手は自然。上手く木がある場所とそうでない場所があり、慎重を極めた登りとなった。指一本を根っ子に引っ掛けて登る場所もあったり、崩れやすい岩を掴む場面もあった。珍しく死を身近に感じ、それにより生きて帰りたい強い欲求が沸いてきた。なぜにここまでして・・・。予定ではここまでの行動は予期しておらず、本来なら戻るべきだったのかもしれない。やっとの事で上がりきり、二子岩の上に立つ。今回のこのルートは深く反省材料となる。二子岩の上には西上州でよく見るところのテプラの標識が付いていた。さらにその南側には「MHC FUKUDA」と書かれた絶縁テープもあった。確か橋の台(山の名前)を登った時もこの方のサインを見ている。急斜面を潅木を掴みながら南側に下って行く。鞍部からは今度は広い斜面の登りとなり、その先で、笹の中を分けてゆく道となる。テプラの作者が付けたと思われる青い荷紐が連続して付いていた。

1270mは地形図からは肩のように読み取れるが、現地はしっかりとしたピークになっており、ここで直角にルートが変わり南進して行く。斜面を登ってゆくと、途中にワイヤーが流されていた。かなり足許が滑りやすい斜面で、雪が凍っている場所もあった。登り上げると、そこが山頂ではなく、少し東にずれると三角点が待っていた。ただ、展望としては西峰の方がよく、八ヶ岳や奥秩父の白い頂も見えていた。三角点峰は南北に細長く、地形図の形と違うような気もしていた。ここにもテプラ標識とMHCの標識がかけられていた。外気温はマイナス5度。かなり冷たい西風があり、体感温度はさらに低かった。地図を見ながら下山方法を考える。二子岩の場所からの往路は絶対に辿れないし、破線が描かれている北側斜面もかなり急峻である。顕著な尾根は東側にあるが、高度を下げるとかなり複雑地形になる。となると残すは北側の尾根。ダメなら登り返す事にして、行ける場所まで調査してみる事とした。

下りはかなり滑る。潅木がブレーキとなり、殆ど両腕で降りてゆく。1270ピークから北に進むと、最初は笹の中に切り開きがあった。少し行くと木に赤ペンキも付けられていたり、さらには先ほど栗木立の北斜面で見たワイヤーが、こちらの尾根の木にピンと張られた状態で縛られていた。50~60mほど張られている事になる。残置されているワイヤーも多く、尾根上は林業関係者の杣道のようであった。しかし、1200mの場所に岩峰があり、ここでその踏み跡も途絶えた。どこかに道があるはずと探すと、左(西)側に鋭角に道が降りて行っていた。40mほど伝ったが、谷形状の中に入っていってしまい、かなり滑りやすい場所で再び尾根上に逃げ帰る。ここが先に話した部分で、今は雪で道が見えないが、もしかしたら1020m付近から上ってくる谷ルートがあったのかもしれない。伝った40mほどは、かなりしっかりした道であった。

さて困った。下山側には見上げるほどの岩峰。他に逃げられるような道は無い。登り返して戻ろうかと思い、折角なので目の前の岩峰に登っておこうと、岩肌を駆け上がる。見えるほどに厳しく無く楽に登れたのと、この山頂部からの展望が良い事。これはこれでここに来て良かった。山頂には大きな松が生え、なかなか見栄えのする場所なのであった。北側には碧岩と大岩が見え。西側には先ほど苦労して登った二子岩の東稜が見える。そしてここから北側の足許を覗き込むと、やや急ではあるが、潅木を掴みながら降りて行けそうな斜面であった。これは助かった。ここさえ降りられればこの先の等高線は広い。再び両腕を多用しながら高度を下げてゆく。足許はゴツゴツとしたやや大ぶりの石があり、捻挫しないように注意してゆく。途中西側には熊の棲家のような岩穴も二つ見えていた。気にしつつ高度を下げてゆく。

沢に降り立ち往路のトレースに乗ると、やっとここでホッとできた。一時はどうなるかと思ったが、何とか踏んで降りてくる事が出来た。自然を甘く見ると、と言う部分であるが、ちょっと今回はかなり危なかった。反省。沢には途中1本だけ赤いマーキングがあったが、あったのはそれだけであった。この沢を利用する方はたまには居るのだろうか。温かい日差しを浴びながら緩やかな沢の中を降りて行く。

もうすぐ碧石橋という所で、3発の銃声が轟いた。西上州の猟期の登山は要注意なのであった。