池の平の宿を出る時、宿のおばちゃんから「山に行くならもう少し早くにご飯を食べれば良いのに・・・」と言われたが、確かに山に行くならもう少し気合を入れて出向くのが通常だろう。しかしA氏O氏の大ベテラン猛者の場合は、スタート時間など意に介さない。薮に入ったら水を得た龍と言われる両名であり、それこそ水龍の如く縦横斜めとスルスルと分け入って行く。それがあるので、下手をすると私が置いていかれる場合もあり、早出好きな私ものんびりと同調をとる。

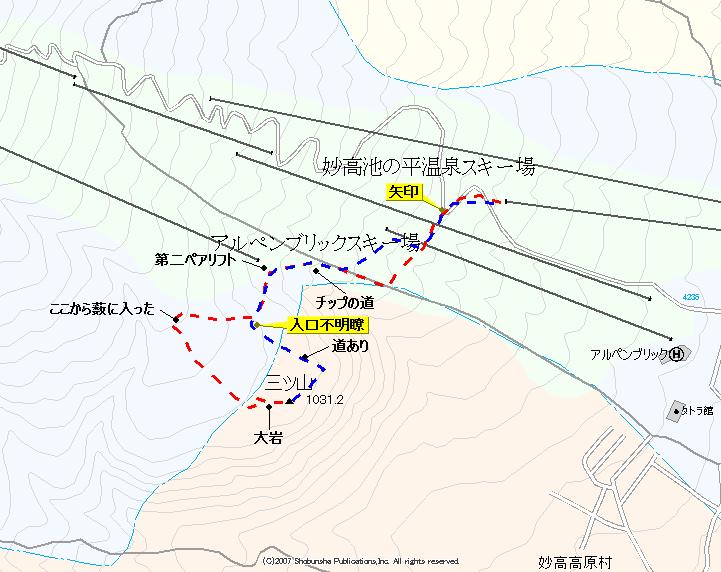

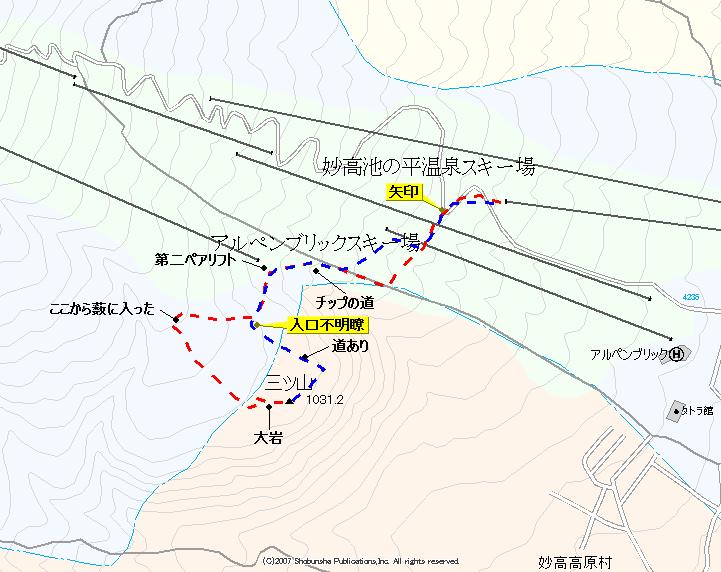

宿が池の平であったので、一番近い三ッ山を目指す事にする。登路は無いので薮漕ぎ覚悟だが、そこはスキー場であり、ある程度はゲレンデが使えると踏んでの計画となる。地図を見るとイモリ池から妙高山頂に向けての登山道があり、これが利用できると見ていた。あとは妙高池の平温泉スキー場内の管理用林道があり、これがどれだけ伝えるかも現地に行ってからの判断材料であった。

エビスヤ前停留所の交差点から真西に車道を詰めてゆくとスキー場内に入る。林道入口には特に封鎖しているものや通行禁止の表示は無く、そのままダート林道を登ってゆく。普通乗用車にはやや酷な道だが、今回のメンバーは皆四駆であり、一気に駆け上がる。途中で下からのリフトの頂上駅があり、その場所に広い棚が出来ており、駐車するには適当な場所となっていた。さらに先にも進めたが、道が荒れているのと、目指す山に対して少し方向がずれるのとで、独断でここを起点とさせてもらった。両猛者は動き出したら行動は早く、私がもたもたしていると、すぐにザックを背負って歩き出せる体勢になって周辺の景色をカメラに収めている。

林道を伝って歩き出す。スタート地点から二つ目のターンの場所に矢印の看板があり、矢印の方向に散策路のような道が入っていた。苔むした板張りの橋を通過し、リフトの下を通過して行くと再び矢印があり、ここでは麓側を指していた。そのまま突っ切り南に向かうと、そこには「山野草遊歩道」と書かれた少し大きな看板があった。どうやら先ほどまで見ていた矢印は、この遊歩道の案内だったようだ。ここから西側にゲレンデ内の道を伝って行く。今伝っているのが地形図に書かれている破線上で、公の登路のようであった。目指す山は方向が違うので南側を気にしていると、ちゃんとその方向に道があり、その道はチップを敷き詰めたような道で、ここも散策路のようであった。ただ表面に乗ったチップの様子からして、だいぶ時が経過した道のようでもあった。それを行くと第二ペアリフトの前に出る。ここからもまだ道は上に続き、南に進み途中で90度方角を変えて西に進んでゆく。この方角の変わるところが重要ポイントで、往路で踏み跡が入っているのが見え、少し伝おうとしたが、雑草が多く躊躇した所であった。先に話してしまうが、復路はここに出てきた。往路はそのまま西に進み、適当な取り付きやすい場所から薮の中に入る。

最初はさほど密生はしていないが次第に笹原となり、笹には針葉樹の落ち葉が溜まり、漕ぐたびにそれらのシャワーを浴びながら進むような感じであった。それこそ全身枯葉まみれの様相であり、背中に入った枯葉がチクチクとくすぐる。途中でA氏が「こっちだ」と指で指示をしてくれる。山での勘は私の数十倍上であり、平坦な薮山の中では水龍の指針は安心この上ない。

途中目の前に2つの大岩が現れた。その大きさから目に入ったのもあるのだが、そこには赤ペンキで数字や記号が記されている事も目立った要因となる。どうも林班の記号のようであるが、周辺が平坦過ぎてここを山頂として欲しいような心境であった。A氏の姿が見えなくなり急いで後を追うと、先の方でザックを下ろして既にカメラの準備をしていた。そこはこれまで続いていたなだらかな斜面の一部で、山頂と言えるような場所ではない。すぐに三角点探しに入るが、この広い地形で見つかる事はないだろうと、半ば諦めムードで探していた。すると30mほど離れた場所のO氏から「おーい」と声が掛かる。すぐに見つかった合図と判った。そこは大きな倒木がある場所で、倒木の倒れ方があと30センチ違っていれば完全に三角点は木の下になっている。それにしても良くぞO氏はこの点を見つけたものと感心する。この発見は宝くじを当てるほどに匹敵するだろう。到着時から用意されていたA氏のカメラで、皆で記念撮影。O氏のおかげで登頂した満足度が倍増となる。ここは展望は全く無いが、樹林間の距離がある場所であり、日が入り明るい場所となっていた。

登りは少し大回りして登頂しているので、下山はなるべく直線的に車に戻ろうと、最初は北東に進んでみる。適当に植生の薄い場所を行くのだが、どうしても途中で笹が待ち構えている。意を決して入ってゆくと、その中に赤ペンキの矢印が見えた。少しそれに伝って赤ペンキを追ってゆく。しかしそれは帰るべき方向と違い、谷部に向かって下って行っていた。これを行っては戻れないので、少し方向を変え西進しようとすると、その方向にも道形があり、楽に伝ってゆける道幅が付いていた。前橋営林局の林班の標識もあり、時折リボンも結ばれていた。これほどの道なら往路に辿りたかったものだが、それが出た先が往路に入るのを躊躇したカーブの場所であった。少しお節介となるが、ススキに小さなリボンを結わえておいた。ただ、これを伝って入ったとしても向かう山頂とは少し方向を違えて進んでしまう。やはり薮漕ぎ無しでの登頂は無理のようである。

第二ペアリフトに向かい下って行き、ゲレンデ内の道を適当に繋げながら降りてゆく。今にも泣き出しそうな天気だが、何とか持ちこたえている。この後数座予定しているのだが、どこまで天気が持ってくれるか。車に戻り、林道を降りてゆくと自然観察らしいグループが散策していた。その横を申し訳なさそうにゆっくりと通過して行く。

戻る