山梨と埼玉県境の登り残しは、三ッ山のみとなっていた。3年前のちょうどこの時季、一ノ瀬から将監峠を経由して狙ったのだが、力虚しく届かなかった。嫌な所を残してしまい、その後どう登ろうか考えていた。地図から見れば三条ノ湯側から登ればスマートなのだが、我が家からだとこの1座の為に、入山口まで4〜5時間走らねばならない。必然的に後回しになり3年も経過してしまった。そんな中、11月中旬の奥多摩周回山行を企てている時に、バラクチ尾根の存在を知った。途中には山ノ神もあり、昔の峠越えの道があったとの事であった。これならアプローチがしやすいし、昔の道を辿る面白みもある。いそいそと出向いてみる事にした。

週末を前にして、金曜日はまた雨。高いところは雪になり、ここ数週はこのパターンが多い。スキーヤーには嬉しい週末が続いている事だろう。0:25家を出て、雨に濡れる舗装路を秩父に向かってひた走る。そして秩父で140号に乗って旧荒川村、旧大滝村と経て、宮平交差点を左折して秩父街道に入る。長い待ち時間で駒ヶ滝トンネルに入り、トンネル内で左折し三峰観光道路へ進んでゆく。ダム湖の堰堤の上を照明灯に導かれ右岸に移り、男女の滝、見返りの滝と見えたら、その次にあるヘヤピンカーブの場所が「雲取林道」の入口となる。ただこの名称はエアリアに書かれている名称であり、地元の何処にもそれを示すものは無かった。

この林道は綺麗な舗装林道で、暫くは快適に進んで行ける。途中に廃作業小屋が見え出すと、道全体を落ち葉が覆うようになり、少しづつ状態が荒れた感じになってくる。そしてその先で幹直径20cmほどの倒木が林道を塞いでいた。“スワッ ここまでか”と思ったが、外に出て動かしてみると枯れ木であり、なんとか動かす事が出来た。まだ運は味方しているようだ。その先には土砂の押し出しの上を通過する場所や、車道脇には崩落した大岩がある場所もあった。それでもしっかり管理され、車両通過可能最終地点の大洞橋のゲート前までは、普通車でも問題なく到達できる。がしかし問題あり。林道途中には「一般車両の通行を禁止します」との旧大滝村の看板が目立っていた(2:50)。林道を走る事は自己責任となる。

ゲート前には波板を張られた小屋があり、ブルドーザーが中に入っているのか、小屋の横には駐車禁止の文言にその言葉が添えられていた。今日は不思議にもよく狸を見る日で、出発から数えて8匹の狸を目撃していた。雨上がりの状況下、狸の行動を活発にされるのはなんなのか。今日は一応薮尾根との認識であり、夜明けを待っての出発とした。後に移り仮眠を取る。しかしなかなか寝付けず、リヤガラスから星空を楽しみながら横になっていた。堰堤の横でもあり、水の流れの音が大きかったせいもある。夜で見えなかったのだが、ゲート寄りよりは小屋寄りに駐車した方が静かだったようだ。

夜が白みだし車内で靴紐を縛る。最近は横着でこの作業は暖かい車内でしてしまう。山が迫った場所なのでなかなか時間になっても明るくならず、やや暗い中に出発とした。ゲートを抜け大洞橋を渡り、橋の脇から尾根に取り付く。杉林の急斜面を這い上がり、尾根に乗るが、そこもまた急である。歩きながら周辺の山を見渡すと、どうも様子がおかしい。コンパスを当てると目的地に対して明後日の方角に進んでいる。恥ずかしながら仁田小屋ノ頭への尾根に取り付いていた。今日は三ッ山と仁田小屋ノ頭を抱き合わせで予定しており、早朝で頭がボケていたようだ。少し登ってしまったのでそのまま行こうかと思ったが、こちらは主従関係では従の方であり、一旦車まで戻り出直し。

小屋(ブルドーザー)の裏手から斜面に取り付いて尾根に乗る。尾根に乗るとやや広い地形がある。昔の道を見つけるように舐めまわすように見渡すが、それらしい道形はない。しかし林道作業がされていた名残としてのワイヤーがいくつも散見できていた。尾根が急登になると、そこに杣道と言うには薄い道形が時々見え隠れしていた。最初は大きな九十九折を繰り返し、その先でやや痩せた尾根に変わる。少し露岩の混じった尾根だが危険箇所はない。ここを過ぎると足許も良くなり、東には白岩山や芋ノ木ドッケが木々の間から望めていた。

落ち葉の急峻を左右の景色を愛でながら上って行くと、大きな倒木の先に山の神を発見する。祠の刻印を読み取ると、両神村と大滝村、そして白川村と言う村名も彫られていた。建立は「昭和9年 10月17日」とあり、さほど古いものではなく、昭和初期までこのような信仰が受け継がれてきたことが読み取れた。ふと南側の落ち葉の中に白いものがあるのを発見し、手に取ると五円玉が結ばれた「爺」と書いたリボンであった。この「爺」さんは秩父エリアを歩き、克明に記録を残している仙人のような釣師の事である。文面からも人柄が伺えるが、ここで五円玉をお供えしている部分を見ると、山を一遊び場でなく、敬虔な場所として楽しんでいる風が感じられる。

山の神から暫くは歩き易い斜面が続く。祠から20分ほど登った場所に、尾根から外れて西側にトラバースしている道形があった。歩きやすそうなので伝ってみると、途中直径3cmほどの古いワイヤーがその道を塞ぐように斜面に流されていた。この道は結局そのまま西に進み、どうやら惣小屋への尾根に進んでいるようであった。適当な場所から斜面を駆け上がり、バラクチ尾根の主尾根にルートを修正する。

標高1250m付近からちらほらとスズタケが現れだす。全て枯れてしまっているのだが、穂先がちょうど目線のあたりにあり、目に刺さらぬよう注意しながら分けてゆく。振り返ると和名倉山が綺麗な円錐形で見下ろしていた。笹枯れの中には細い道形があり、鹿道なのか杣道なのか・・・。やや密生した場所が暫く続き、それら開けるのが1363高点の少し北側となる。ここには切り株が苔むした状態で残り、日差しも入り休憩には適当な場所となる。そこからほんの少しで1363高点だが、一転して狭い場所で日差しも乏しい。ここから暫く痩せ尾根を伝ってゆく。付近の植生としてはアセビが多い。

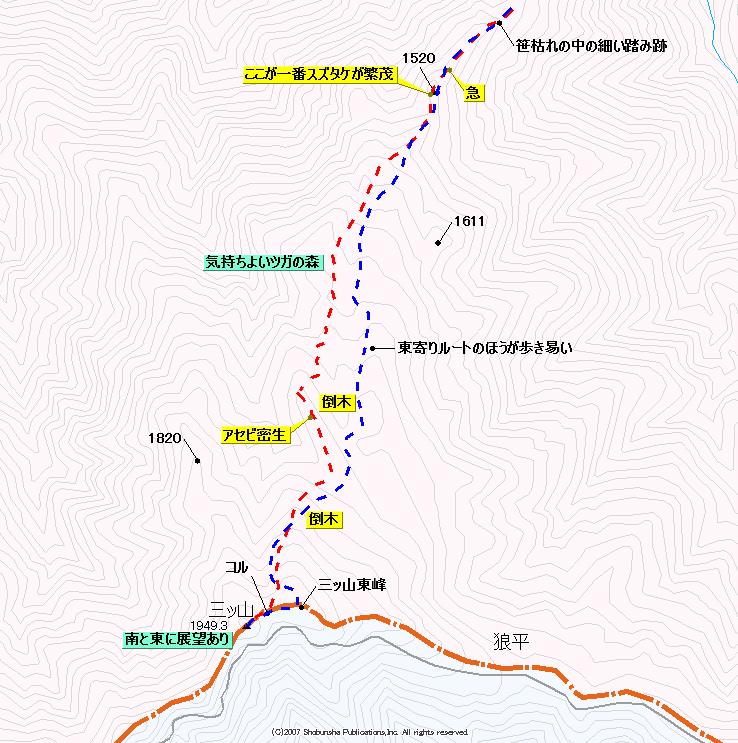

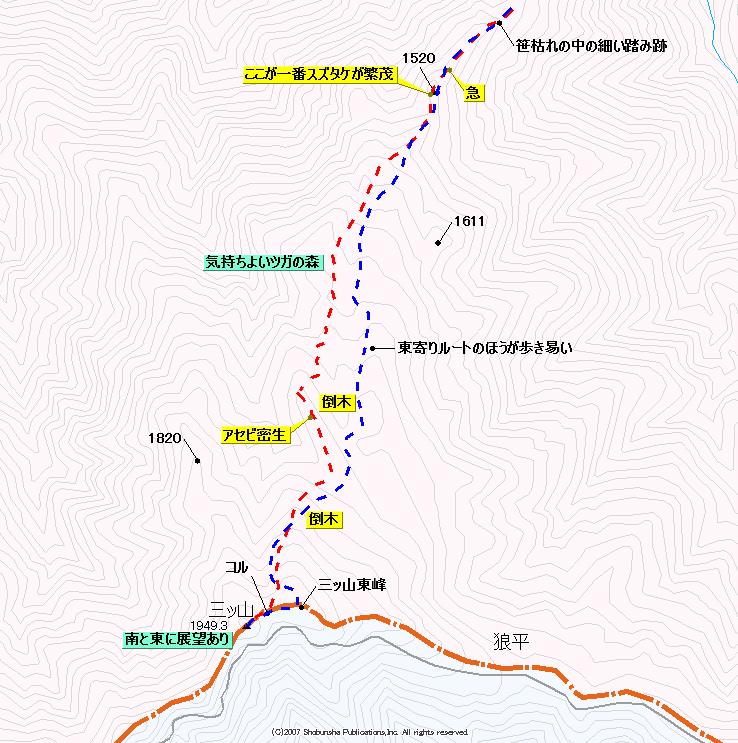

1520m高点を手前にして、笹枯れの中の急登が待っている。その途中にこの尾根に入って初めて見るマーキングがあった。赤い絶縁テープなのだが、ここを最初に点々と繋がっていた。1520m高点が尾根上で一番濃い笹枯れの場所で、ここを過ぎると開放される。その出口には長めの色褪せた赤布が垂れていた。ここから谷側に下っている踏み跡もあるが、シカのものかもしれない。下草の少ないダケカンバの斜面を暫く伝うと、これまでと一変してなだらかな広大な斜面となる。目に映るのは、下草の緑と倒木の多さ。ツガの大木が林立するのだが、立っている木より倒れている木の方が多い場所もある。シカの踏み跡を伝って高度を上げて行くのだが、踏み跡の殆どは雪が氷に変わっており、アイゼンを着けたい斜面となっていた。

どこでも歩けるのはこれまた困ったもので、どうルートどりして行けば良いか迷ってしまう。現地はなだらかではあるが起伏は大きく、そこに倒木があるので、まずはその倒木を避けながら歩き易い場所を狙ってゆく。三ッ山の北側に派生する尾根に1820高点があるが、ここから谷を挟んで東側に顕著な尾根があり、ここを狙うように進んでみた。しかし途中までは良かったが、いざ尾根の乗ってみると、アセビの繁茂したジャングルのような場所となり、かなり進みずらい。そんな中にも、ワイヤーが残置されていたり、ペール缶の錆びたものや一升瓶も落ちていた。

積雪量は15センチほど。殆どモナカ雪でグサッと踏み抜きながら上って行く。すると私の鈴の音に反応したのか、目の前をやや小ぶりの鹿が一頭駆け抜けた。するとその後を30頭ほどのすさまじい集団が横切って行った。おそらくここは鹿の楽園なのだろう。それほどに足跡は散見できていた。向こうは鹿だがこちらは牛、ゆっくりと牛歩を決め込んで雪の上にトレースを付けて行く。首を上げるとだんだんと目指す先に青空が広がってゆく。そして三ッ山とその東にある峰との間のコルに到着。そこはここまでの苦労を吹き飛ばしてくれるほどの気持ち良い場所となっていた。南側の木々の間からは富士山も見えている。西側の目指す三ッ山を見上げると、かなりの急登が準備されていた。その斜面をジグザグとトレースを刻んで行く。

リスタートから4時間5分。やっと三ッ山山頂に到着した。三角点が深く鎮座し、等級も見えないほどに埋もれていた。ある人工物は、かなり薄れた赤布が一枚下がるのみで山名を示すものは何も無かった。ここは登山道が南側をトラバースしており、距離こそ近いが登る人は稀であろう。円錐形の頂点が山頂に居ても良く判る地形で、三角点を基点にして360度方向に斜面が下って行っていた。南側を見ると、遮る物は無く富士山の白い頂が見える。カメラでは撮りきれないが、肉眼ではその富士の斜面の雪煙が見え、寒さが伝わってきていた。ここでの外気温はマイナス5度。南西からの吹き上げの風が冷たく雨具を着込む。手が悴まないうちにとトランシーバーを握ると、すぐに大宮の才媛が声をかけてくれる。後からKUMO氏からも声がかかり、この後の行動を伝える。もう少し楽に登れれば、大常木山の南にある「モリ頭」を狙おうかとも思っていたが、今日は急登とつぼ足に疲れてしまった。当然仁田小屋尾根も次回持越し。富士を見ながら、白湯を片手にヤキソバパンを齧る。ここは顕著な山頂であり、マーキングの役割を三角点がしている為、何も残さず下山とした。

コルまで下り、東峰にも立ち寄ってみる。ツガの大木に赤ペンキがスプレーしてある場所も見られ、県境稜線としてのマーキングが続いているようであった。この東峰も気持ちよい場所で、山頂部は広く、先ほどの鹿達はここに居たことを示すように多量の足跡が雪の上に残っていた。さて下山。倒木を避けながら足を下ろしてゆく。1800m付近からは東寄りに足を進めてみる。どうやら西寄りに歩くより東寄りに歩いた方が楽なようであり、こちらだとアセビの密生地帯もなければ、全体に起伏も少ない。途中には鹿のヌタ場があり、雪が乗った場所の中央に踏み痕が集中しグチャグチャとした場所となっていた。のんびりと森林浴をしているかのような気持ち良さの中、木漏れ日を浴びながらゆっくりと高度を下げてゆく。そしてこの気持ちよい斜面も1520高点手前までで、ここから再びスズタケの笹枯れの中を行く。1520高点には赤布が下がった場所からと、尾根続きで進むルートとの二通りがあり、帰りは後者を伝ってみた。しかし太い道形を追うと、1520高点手前で東側の斜面を下って行くようになった。どうも鹿道のようであり、尾根を確認するように1520高点に再び登り上げ、そこから続く細い道形を北東に降りてゆく。下りはスズタケの穂先が目線よりかなり下に位置し、登りに比べはるかに歩き易かった。

帰りは下が見下ろせるせいか、登り以上に赤い絶縁テープが目に入ってきていた。痩せ尾根の1363高点を過ぎ、その先でやや尾根が広がる。本当は1290m付近から真北に下るのが正しいようだが、ここは往路に北西から巻き込んで登り上げてきた場所であり、同じようにそこを降りて行ってしまった。途中で北東に向かう道形があり、それが往路の道と判ったが、このまま下っては面白くない。ここは惣小屋谷に下ってみようと、そこから北西に尾根を伝って行った。この分岐箇所付近にはキハダがあり、シカが皮を削り取り、遠くから見ても黄色い木肌が目立っていた。もしかしたら鹿も判っていて胃腸の治癒に使ったのかも・・・。この尾根も下りやすい尾根で、緩やかに高度を下げながら伝ってゆく。しかし帰るべき方向と180度違えて進んでおり、途中1132高点の西から急斜面を真北に下ってみた。ザレた滑りやすい砂礫の斜面で、そこをズリズリと木に掴まりながら降りて行く。すると惣小屋谷に降り立つ手前で、斜面から谷を挟んで対岸へワイヤーが渡されていた。どんな用途か判らぬが、こんな場所にも林業作業の手が入っていた事になる。降り立つと右岸の広い淵となっていた。

さてここから迷った。このまま大洞川を下って行った方がいいか、雲取林道側に上がってしまった方がいいか。川の流れは幅5mほどあり、浅い所を選んでも水深は30cmほどある。上流と下流を行き来したが、付近に飛び石で渡れる所はなかった。石はあるのだが、足を置くとその全てが滑り、試してはみたが怖くて足が置けない石が殆どであった。林道に上るにも、上までの高低差は100mほど。かなりの急登で見上げるにも首が痛いほどである。とりあえず渡渉してみようと、靴を脱いで左岸に放り投げる。これでもう渡らずには帰れない。僅かな距離だが一瞬にして冷やされ、ジンジンとすぐに痺れてくる。幸いにも先週戸台川の渡渉用に入れておいたタオルがありだいぶ助かった。そして少し下流に行ってみるが、見える範囲だけでも2回ほど渡渉しないと先に進めなかった。ジャブジャブと進む選択もあるのだが、先ほどの一回の渡渉だけで充分満足であり、流石にこの時季は・・・。ちょうどそこに水の流れの無い沢が林道から下りて来ており、そこを伝って駆け上がる。流れやすい足許に注意しながらズルズルと登って行く。下から見上げると時間がかかると思ったが、伝ってみると意外や楽に登れ、無事林道に乗る。

あとは林道を伝って行くのだが、崩落や押し出しが非常に多く、やはり車で通れるのはゲートまでであった。下って行く途中には大滝村が整備した「ふれあいの森林」と言う場所もあったが、取り付きの木のハシゴも朽ちてしまい、利用される事もないまま推移しているようであった。さらに足を進めると、ボロボロになったウエダーがケルンの場所に置いてあり、スタッドボルトを突き刺した意味不明な白いプレートが乗せられていた。大洞橋を渡るとゴールなのだが、橋の上の泥濘部分には、私の付けた早朝の足跡の他に二人分の足跡が林道を登って行っていた。沢屋かもしくは仁田小屋尾根を登る方のものだろう。ゲートを越えると、その足跡の主の車が私の車の横に置かれていた。無事、車に到着。

登り終えての考察。バラクチ尾根のポイントは二つあり、山の神の先の標高1200m〜1300m間と、1520mから稜線コルまでの間となるだろう。往路と復路を同じにする場合は、この間にマーキングを付けながら登ったほうが無難であろう。特に1520mから先でガスに巻かれたら、かなり難儀するかもしれない。広い上に予期せぬ起伏があるので、方向を見誤りやすいと感じた。でもそこは天気さえ良ければ、すばらしく気持ちの良い場所となる。景色の良い場所は往々に風が強いのと同じように、ここも天気次第で状況が180度変わる場所となる。私は幸いにも好天の下で歩かせてもらい、最高の景色の中を歩かせていただいた。さらに今回は、久しぶりの靴を脱いでの渡渉もあり、バラクチ尾根にアクセントを加えて楽しむ事が出来た。