王滝村からのアプローチ(2月9日)では簡単には踏ませてもらえなかった。要因としては精神力の弱さからなのだが、日帰りで狙うにあたってちと距離が長過ぎた。少し時期的に早すぎた事もあるのだが、踏めないと気になるもので、無性に踏みたくなる。残すは継母岳経由と上俵山経由であるが、この時期となると必然的に上俵山経由が早い。上俵山までは既に頭にインプットしてあり、その先もしっかりとしたルート紹介をMLQがしているので、そのMLQルートで行くことにした。上手く単語が当て込めるのだが、「Miurayama Lionhearted Quality」Route とでも命名しようか。あと引っかかるのは、御嶽山朝日線のゲート開閉時間である。ゲート開門時間内に戻って来られるか判らぬが、戻って来るつもりでがんばることにした。最悪の場合は、下呂か高山経由で戻ろうと腹を括っての出発となった。

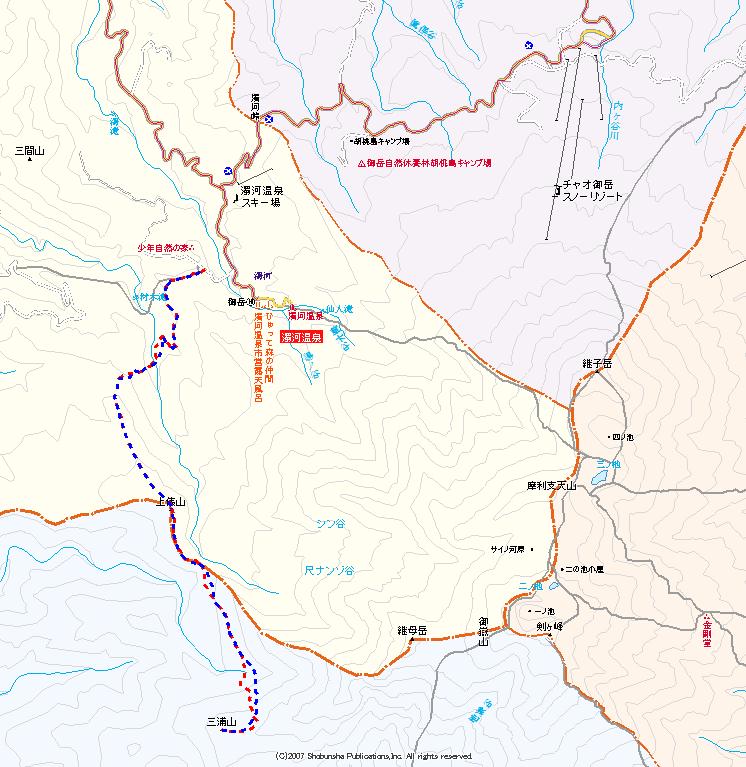

1:20家を出る。凄い星空である。八ヶ岳の旧有料道路は一部雪があるものの、ほとんど快適に通過できた。いつもの定番ルートとなるが、杖突峠を越えて高遠に降り、伊那から権兵衛トンネルに潜って木曽に出る。そしてこれもお約束のヤキソバパンとコロッケパンを各1個仕入れる。昔は琥珀色の泡ジュース(アルコール入り)なぞを持ち上げたものだが、我ながら健全になったと言うか・・・。アルコールを摂取した時の筋肉疲労を如実に感じるようになったので、「我慢して」飲まないようにしているのが本当のところである。木曽大橋交差点を右折して国道361号線に入る。中京ナンバーのスキーヤーを乗せた車がどんどん先を行く。開田高原に入り、池の沢から土橋の間の4.2キロは、現在は工事封鎖されており、九蔵峠は通らずに県道20号で南側を巻くルートとなっていた。長峰峠を越えてその先で361号線と別れ463号に入る。こちらまで来ると道路上に雪が乗っている所が出だし、慎重にハンドルを握る。そして5:45、チャオスキー場ゲート前に到着。昨年と比べると雪の量はやや多いように感じた。開門まではまだ時間があるので、後ろに移動しシュラフに潜り込む。

朝日が当たりなんとも心地よい。このまま山行が無ければどんなに気持ちよく過ごせる事か、などと後ろ向きな思考も生まれてくる。昨年は寝ているうちにゲートを開けられたので、今回はこの目で確認しようと、7時に起きて朝食用のコロッケパンを齧りながら待っていた。すると予想外の時間に係員はやって来た。なんと7:30だった。これは市役所の公式発表より1時間も早い。今回は制約のある中での山行なので、この1時間はとてもありがたい予想外であった。青色のパトライトを光らせながらやって来たピックアップトラックからは、スキー場のスタッフらしい方が降りてきて開門をし、濁河の方へ走って行った。すぐに後を追うように付いて行く。やはり雪は多い。昨年アイスバーンで怖かった所も柔らかい雪が乗っていた。そして濁河スキー場のゲートに着くと、ゲート向こう側には4台の車が待っていた。昨年は途中で対向車にすれ違ったのだが、どうも開門のシステムが変わったようであった。

ゲートから濁河温泉の方へ向かい1.1キロほど走り、途中の道標に従い少年自然の家の方へ右折する。「少年自然の家」の正門の場所には、堆く雪が残されていた。林道入口もそうだが、全く駐車スペースが無いのであった。こうなると「少年自然の家」内の駐車スペースを借りるしかないのだが、利用者外進入禁止の表示もある。やむなく林道入口の雪かきを始める。車道がしっかり通れるまでに路肩側を削り取る。そしてその仮設駐車場に突っ込んだと同時くらいに、自然の家で働く人らしい車が脇を通り抜けて行った。滑り込みセーフであった。すぐに準備にかかる。付近の雪の様子から今日の板はカルフのメタとした。雪が柔らかく、浮力を重視したのである。あとは細かいアップダウンが多いから、バインディングの切り替えのし易いものを選んだのだった。この板にはエボリューションライトが取り付けられており、無理を言って富山のマンゾクスポーツさんで作ってもらったものであった。

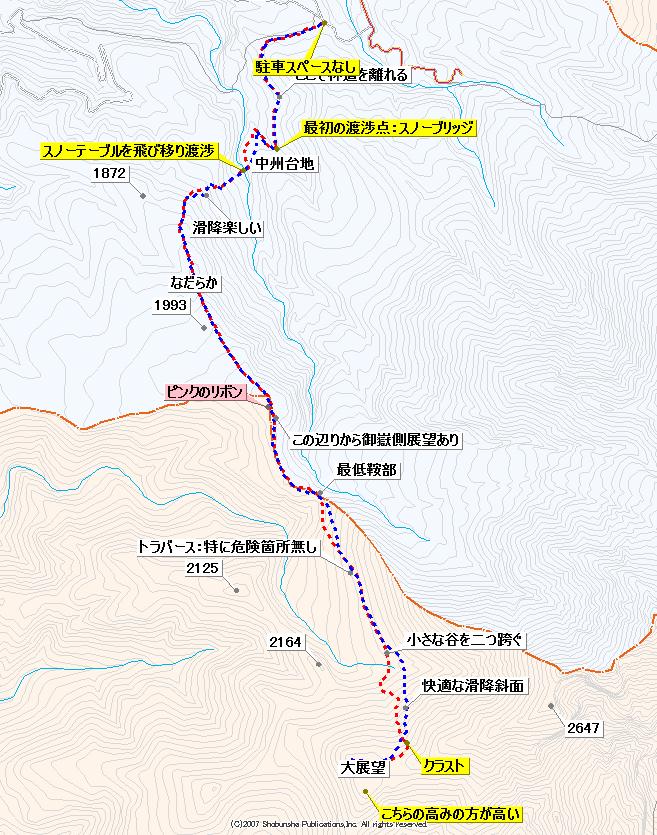

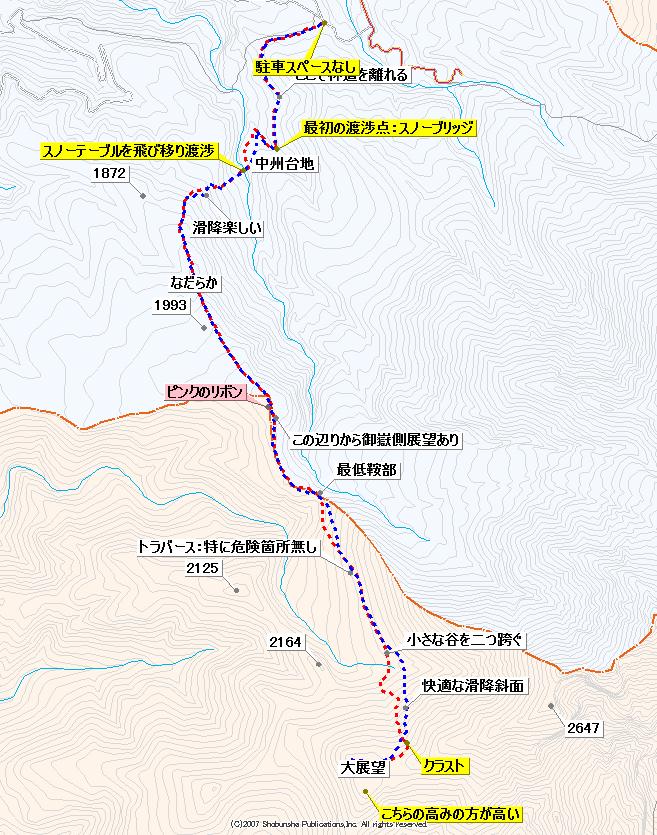

8:14林道を歩き出す。フカフカの雪である。なにか前途多難な雰囲気である。何か嫌な雰囲気の時は絶対に何かあるもので、左腕が軽いと思ったら時計を忘れていた。70mほど進んだ所から再び取りに戻り再出発。携帯電話があるので時計は無くてもいいのだが、精神的な安心材料でもある。いつもあるものが無いとなると、こんな事だけでも気になってしまう。MLQが辿った遊歩道入口には道標があったが、ルートは完全に雪に埋もれ、何処を通っているのか判らなかった。恐らく右下の斜面の中に切り開かれているのであろう。林道の最高点を越え下って行くと、車道の中央に「この先行き止まり」と言う看板が雪面から30センチほど顔を出していた。真っ直ぐに下りこみ、丁度カーブする所から左側にある大木の切り株を目指して入ってゆく。ここは昨年見出したので、兵衛谷への冬季正規ルートと認識している。やや不明瞭だがなんとなく杣道があるような幅で先の方へ歩いてゆける。昨年同様にマーキングも多々残っている。そして兵衛谷前の小さな渡渉箇所である。昨年のスノーブリッジ箇所は通過できず、他の箇所を探し何とか対岸へ行く。次に中州台地への急な登りである。高度差10mほどなのだが、何処の見ても急な場所ばかりで、最初にトライした斜面では、途中で雪が崩れ雪だるまのように滑落。下流に30mほど進み、何とか台地に登り上げる。この台地はこれで3度目の通過になるが、何度通っても気持ちの良い場所である。ピンクのリボンも時折見え、昨年のままの状態で残っていた。

そして最大の難関の兵衛谷の渡渉になる。台地から7mほど下り渡れる場所を探すのだが、昨年復路に通過した場所は川に降りる時点で水没してしまいそうで、再びテーブルスノーを跳んで行くしかなかった。しかし昨年の箇所は使えず、別の場所で八双飛びになる。2度目であるので体が覚えているのか、案外楽に通過できた。スキー板とザックを渡る先のスノーテーブルに投げ込み、2・3歩助走をつけて飛び移って行く。落ちればその岩の下は腰くらいまでの水量がある。3度繰り返し対岸へ着く。今回は我ながら10点満点の出来で、しっかりY字ポーズをとっての着地とした。スキーを履いていればテレマーク姿勢だったのだが・・・。余談はさておき、スキーを履いてキックターンをしながら斜面をあがって行く。メタは浮力がありなかなか好調な登りであった。一つだけ欠点があり、エボリューションライトのヒールサポートが1段階しかない。もう1段欲しい斜面であった。

1870m付近まで登りあげると、波打った緩斜面になる。日差しを求めるように明るい場所を拾いながら歩いてゆく。ここでも雪がフカフカである。前夜に降ったものなのか、以前からのものなのか・・・。黙々とこの先の上俵山からのコース取りを考えながら歩いてゆく。何せ気になるのは2060高点から先のトラバース箇所で、雪がフカフカでも硬くても障害になる。あまり尾根側に高度を上げると急峻になり、ほどほどの高度を保って行かねばならない。次に王滝川支流は雪に埋まっているとして、その先の登りや上に行ってからのクラスト状況。そう簡単には踏ませてもらえないだろうから、色んな予想を立てながら足を出してゆく。

10:41上俵山到着。昨年に比べだいぶ積雪量が違う。自分で結んだリボンを拝むのだが、昨年は胸くらいで結んだのだが、今回は膝辺りの場所にあった。ここほどに何も無いと、こんなゴミみたいなリボンでさえ嬉しい残置物となる。ちゃんとMLQの落書きも追加され、箔が付いた感じにもなった。ほとんど疲れは無く、ノンストップでこの先に向けて歩いて行く。少し南に行くと御嶽側の展望の良い場所がある。何か岩があるのか高みのようになって居て、そこに上がるとなかなかの眺望がある。さてここまでは昨年も来ている。この先が未踏地になり、現地状況に合わせて臨機応変に進まねばならない。2060高点に行く途中には、雪面上に赤い絶縁テープが見えた。MLQのものだろうか。2060mから下り、最低鞍部のところで地図の確認のために5分ほど休憩とした。まだはるか遠くに三浦山は見えている。果たして届くのかどうか。

トラバースに入る。少しづつ高度を上げるように登って行く。2100mほどまで上がり、あとはほぼ同高度をずれてゆく。明るい所もあれば、シラビソの幼木が邪魔をするところもある。雪が締まっていてくれれば、上下に好きな所を行くのだが、フカフカの中ではそう簡単には動けない。助かったのは、樹林帯であり、雪崩の心配は無い。トラバースなのでそこが一番の心配部分であった。小さな谷を二つほど越えると、幅20mほどの王滝川の支流を跨ぐ。ここは真っ白な雪の帯が2164高点と2647高点を結ぶように繋がっていた。ここを上から滑れれば最高に気持ちが良いだろう。

最後の登りに入る。適当に谷に沿ってあがって行くのだが、気付くとやや継母岳側にずれていた。尾根を一つ跨ぎ一つ西側の谷に入る。地形図には出ない微細な尾根が入っているので、三浦山を気にしつつ詰めてい行かねばならない。2300mを越えると、森林限界から飛び出した感じになり、これまでのフカフカの雪質からクラストした状態に変わった。シールのみでは危険過ぎて上がれない。板は背負いキックステップで上がってゆく。時折そのキックも入らない場所もあり、アイゼンを着けようかと思うところもあった。ただもうすぐ稜線。こんな時はどうにも端折ってしまうのである。事故を起こす一番危険な部分である。

継母岳からの稜線に上がると、風の強さを示すように荒々しい風紋が着いていた。なだらかな場所であるのに、かなり波打った雪面であった。ここで一つ困ったことが起きた。目指す三浦山は西側の高みなのだが、山を形成する南側の高みの方が高いのである。距離は250mほど開いており、行こうかどうか迷う部分であった。もう一度地形図を見ると、やはり三角点峰の方に山名があり、ここは西側の高みでヨシとした。凄く心残りでは有るのだが、ここでの往復の500mはしんどいのであった。あとは南側の高みに上がらないと、2月16日に歩いた大滝側の様子が見えない事もある。自分の歩いた所を上から眺めたいと思う気持ちは誰もあると思うのだが、もうここに来ると帰りの時間を気にせねばならなくなった。三角点峰に足を向ける。

三角点峰に登頂。三角点は西側の少し下った場所に設置され、周辺の石と同化しているように目立たない基石になっていた。あらためて周囲を見渡す。まずなんと言っても継母岳の白い頂が素晴らしい。そして遠く白山、加賀から越中に連なる山々、継母岳越しに乗鞍の猫岳。その斜面の向こうには顕著な笠ヶ岳も見える。90度右に回転すると今度は中央アルプスの峰々。ゆっくりと大展望パノラマを楽しむ。先ほど居た上俵山は遥か下に見える。一通り見終わると、腰を下ろし継母岳を見上げながらヤキソバパンをほうばる。至福の時であった。トランシーバーを握ると、鈴鹿の方がお相手をしてくれた。あとは17時半までにゲートまで戻らねばならない。はてさてどうなるか。すべては自分自身と戦いであった。

シールを外しスキー靴もしっかりバックルをロックする。クラストした斜面を避けるように、最初の下りはダケカンバの樹林帯を下って行く。斜め東に滑り降りるようにして2300m付近から登ってきた谷に入る。素晴らしいパウダー斜面で、なんとも気持ちがいい。滑りが下手なのでいつもは辛いスキーなのだが、ここはスキーが楽しいと思える場所であった。下手糞なシュプールを残しながら高度を下げてゆく。まーここを訪れる人は稀だろうから、ミミズのような地上絵を見られる事は無いだろう。王滝側支流からは少し登り上げねばならないので、往路よりやや高い場所で支流を跨ぎ往路に繋がる。トレールがあるとすべりは滑らかで、スケーティングをしながらトラバースをしてゆく。往路はやや登り勾配で進んできたので、少し滑り降りる格好で鞍部を目指せた。そんなには滑らないのだが・・・。

鞍部まで戻り時計を見る。15時20分。ゲート閉門まであと2時間10分。ここから兵衛谷側を見下ろすと尺ナンゾ谷からのなだらかな斜面が見える。事前に調べると、ここを滑る人も居られるようで、北に下ってしまおうかと野望も出てきた。しかし兵衛谷の流れがいくつもの黒く口を空けた場所を作り、降りて上手く右岸へ移れるか判断できなかった。ここは堅実に往路を戻ることにした。靴のバックルを緩め上俵山へ登り返す。鞍部から上俵山までの登り返しを避けたい為に、先ほどは兵衛谷に下ろうかと思ったのだが、さほど苦も無く上俵山に到着した。今回のメタはシール内蔵タイプなので、シールを貼ったり剥がしたりする時間が省け、大変長方であった。さてなだらかな下りを行く。昨年は長い板でもここはほとんど滑りにはならなかった。それが記憶にあるので、同じような事を思い描いて足を出してゆく。しかしその予想に反してよく滑る。シールが着いているので、それが抵抗になっているはずだが、気持ちよいほどに滑ってくれた。要するにその時の雪質が滑りを左右するようである。俄か山スキーヤーである私も、経験を積んで雪を知り、徐々にスキルアップして行くのであった。

1870m付近まで戻り、兵衛谷への滑降に入る。パウダースノーの上を自由に滑り降りてゆく。今日の板の選択は、地形にも雪質にもベストマッチングだったようである。シュプールこそ淫らであるが大満足の滑りであった。さて兵衛谷の渡渉である。目印になる岩屋のすぐ下から渡渉しようと思い、石に伝って渡って行くのだが、ツルッと滑って両足沈没。すぐに浸水となる。もうすぐゴールなのでこのあたりはヨシとしたが、これが往路だったらここで計画断念だろう。次に対岸へ乗り上げるのに2mほどの雪壁を登らねばならなかった。両足を水に浸かりながらストックで雪を切り崩し、腕力で這い上がる。2度3度雪が崩れ失敗。でもそれ以外の方法は無く4度目で右岸に乗る。そして中洲台地への7mほどの斜面。ここもなかなか辛い登りであった。時計を見ると残り50分。何とか滑り込めるか・・・。

中洲台地からのもう一つの渡渉は無事通過。トレールを拾うように林道まで登りあげてゆく。すると左足のヒールの辺りがバインディングに引っかかる感じが出てきた。見てみると2箇所のボルトが抜けて無くなりグラグラになっていた。万事休すかと思いながらダメ元でそのまま林道を登りあげてゆく。願いが通じたのか何とかもってくれている様であった。林道の峠付近からは下りになり、緩やかな勾配の中をストックで漕ぎながら滑り降りてゆく。そして林道入口に到着。残り5分。ザックも板も車に放り込み、スキー靴だけ履き替え、ゲートに急ぐ。

17:30ゲートに入る。幸いにもゲート閉門前に滑り込めた。意気揚々とハンドルを握り、チャオ側のゲートを越えたら着替えをしようなどと思いながら走っていた。そして3キロほど進んだ時、黄色の回転灯を点けたセダンが不機嫌そうな運転手を乗せて現れた。すれ違いに“もう向こうのゲートは閉めたよ”とぶっきらぼうに言う。“役所は17:30まで通れると言い、現に濁河のゲートが開いてたじゃないですか”と言うと、運転手は“17:30までに通過しなければいけないんだ”と言い、益々不機嫌そうになってゆくのが判った。これ以上押し問答をしても自分のためにならず、引き返すことにした。運転手の顔を立てるためにも、“木曽に戻りたい場合、何処を通ればいいですか”と聞くと鈴蘭高原から高根村に抜け木曽に戻る道を紹介してくれた。下呂まで出ねばならないか、高山経由平湯トンネルまでも想定していたのだが、大回りにはなるものの何とか明るさが見えてきた。結局のところゲート開門時間内での三浦山往復は失敗だった。あと15分早ければ無事通過だっただろう。振り返ってみても休憩時間が長いわけでもなく、まーちと無理な計画だったと・・・。

結局、御嶽山朝日線を通るより1.5時間も余計にかかり開田高原に戻った。時間的なギャンブルには失敗したが、念願の三浦山は無事登頂出来たので大満足である。眠い目をこすりながら、家に着いたのは午前様であった。