勤労感謝の日を含めた2008年の最後の三連休がやってきた。週中の木曜金曜には寒波がやってきて、おそらくアルプス級の山々は殆ど白い衣を纏っただろう。このタイミングに土日は好天予報。景色の部分では文句なしだが、雪がどれほど乗ったかで行き先を考えねばならなかった。金曜日は昼飯を食べる暇も無いほどの会議漬けの一日であった。疲れ果てて家に戻り、行き先を模索する。この時点で二日間の予定など組めるモチベーションに無く、「雪」「短い日照時間」などを頭に置いて日帰りの場所を探し始める。

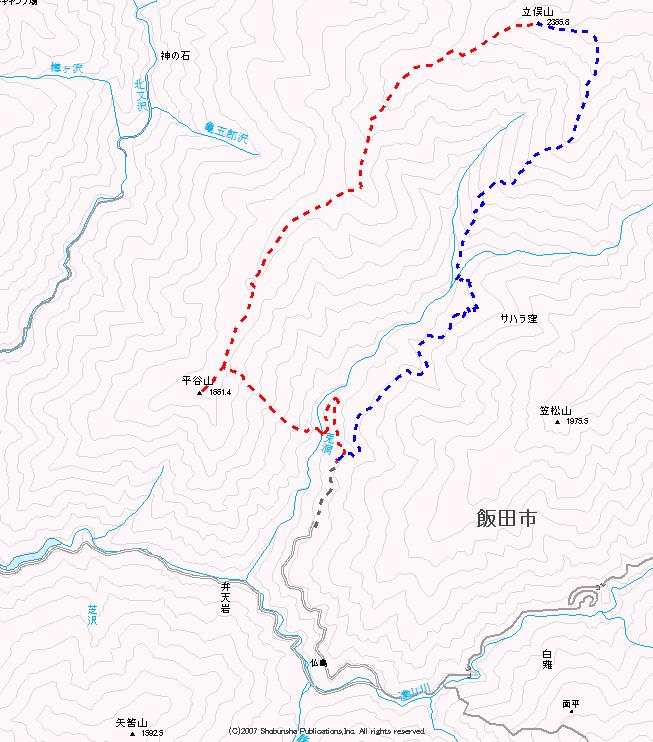

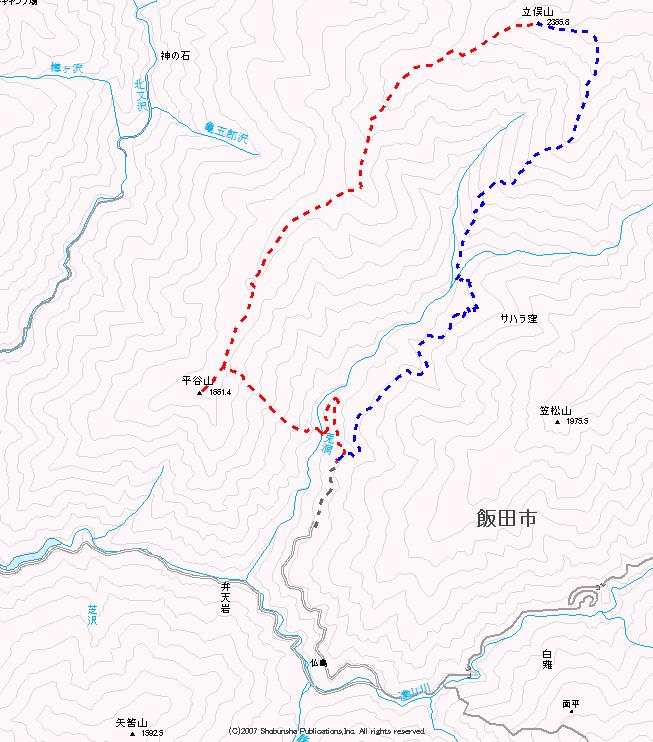

そんな中、前週金曜日にMLQが立俣山(南ア)の二度目の登頂をした報告が目に留まった。95年の一回目は、丸山と抱き合わせた「しらびそ峠」からアプローチするものであった。これは3日間の山行であるのだが、立俣山だけ見ても1.5日ほど費やしているように見て取れた。遠い山だな~と見ていたのだが、驚いた事に先日の山行は半日で勝負をつけて車に戻っている。今度は南の易老渡からの林道を使ってアプローチしているのだが、この林道は通行可なのだそうだ。南アルプスの林道の多くは車が不通な所が多く、地形図に載っていても当てにしない事が多いのだが、ここは違うらしい。報告文を読み進めてゆくと、その中に私へのルート調査依頼を匂わせた文言もある。「おいおい勝手言うなよ」と言いたいところだが、頼まれるとすぐに結果を出したい性質であり、出向いてみる事にした。行き先を決めあぐねていた事もあり、手っ取り早く「その話に乗った」と言うのが正解。

野辺山はマイナス気温であったが、道路は乾いており八ヶ岳の南面ルートも快調に飛ばしてゆく。MLQの報告の冒頭に、R152が地蔵峠の南側で崩落の為に不通だと紹介されていた。これによりルートは既に飯田経由しかなく、小淵沢で中央道に乗ってしまい、松川で降りて現地に向かった。県道18号を南下し、喬木村役場の所から251号線に入る。暫く伝い矢筈ダムが近くなると路面が凍りだした。前日にスタッドレスに替えているから少しはましだが、3度4度、いや5度6度スリップして肝を冷やした。ノーマルタイヤでは深夜はまず走れなかっただろう。時速30~40Kmほどでソロリソロリと上がって行く。

矢筈トンネルを越え旧上村に入ると凍った場所は無くなり、上島地区から易老渡までの林道を快調に詰めてゆく。そして易老渡手前700mほどの場所が分岐点となり、兎洞に向かう林道が始まっている。この方向は分岐道標からすると「笠松山」を目指すものなのだが、立派な道標があるものの登山口らしき物は目に入らなかった。その分岐から3.3キロほど進んだ場所に左下に下って行く道があり、ここがMLQの起点とした場所であった。さらに林道を少し進んでみると、しっかりと雪が乗り氷点下気温では滑ってリスキーな場所となった。林道は緩やかだが上に向かっており、進めば進むほど雪がある事が予想でき、車は先ほどの下降点分岐の余地に停める事にした。流石に夜の5時間の運転は疲れ、少し仮眠とし後に移る。

6時、夜が白み始める。薄っすらと見える山肌のほとんどは白い。雪は当然想定して来ているのだが、間違いなく上の方はつぼ足になる事が確信できた。こうなるとMLQのコースタイムは参考ぐらいに思ったほうが良い。現地を見るまで「半日コース」などと思っていた気持ちを戒める。それと共にコース取りを練り直す。調査依頼のコースは兎洞の北尾根であるが、現在は全く未知のルートで、「状況が判らない事」と「雪」との2つのリスクがある。ここはとりあえず往路は安全策をとり、調査より登頂を優先させ、MLQルートを伝う事とした。

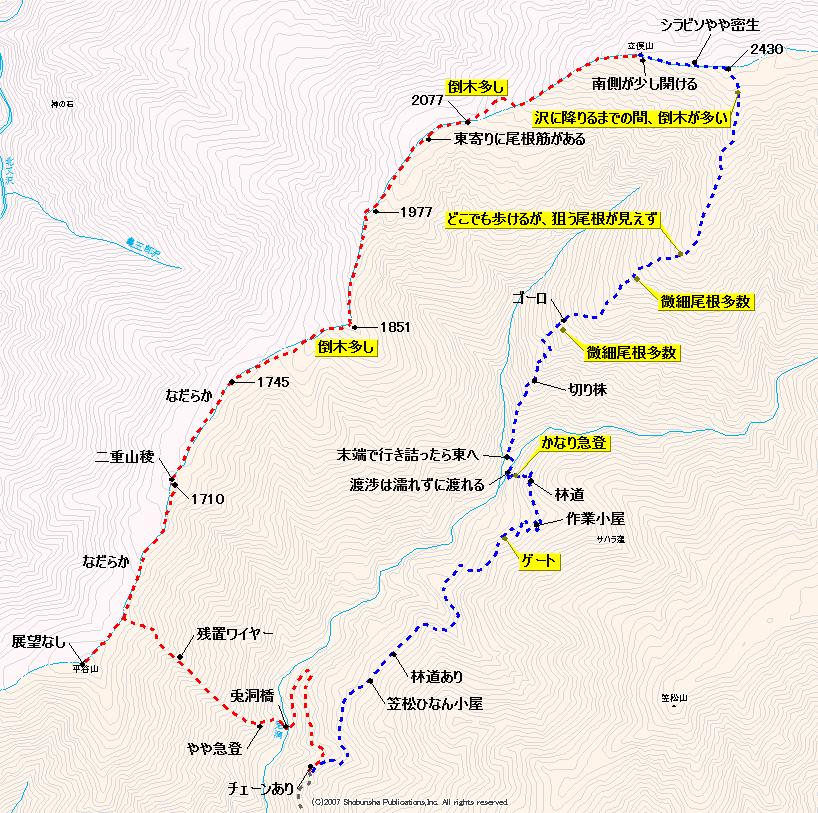

6:14チェーンの脇を通り舗装路を下りて行く。路面を覆う水分の殆どが凍っており、非常に滑りやすい。一度登り返し車に戻りストックを手に持った。上の方は落ち葉の堆積を伝い、それらが無い場合はガードレールを掴みながら下って行く。のっけからの試練でしばし緊張の時間となった。アイゼンを着けるほどではないが、安全の為には着けてもおかしくない場所となっていた。下の方に行くと雪がだいぶ堆積しており、それをブレーキに使いながら高度を下げてゆく。目の前に白い欄干の兎洞橋が見える。欄干の先の右岸側を見上げると小さな尾根がある。ここをMLQは登ったようだ。しかし橋を渡り尾根直下に立っても表記されている祠が無い。あるのは蜂の巣箱なのである。正確無比のMLQの事なので、どこか場所が違うのかと少し下流側に足を進めるが、やはり取付く適当な場所は橋を渡ってすぐの場所である。

巣箱に向かって登っているような薄い痕があり、急峻を駆け上がると上には基準点のような人工物があり、その先に蜂の巣箱が置かれていた。尾根を登り始めるとMLQが写真を撮った角度と同じ風景が見られた。尾根はこれで間違いないようだ。等高線の通りやや急な登りであるが、なんとなく踏み跡も見られ下の方はそれに伝う。基準点から10分ほど進むと次第に雪が覆い、適当にルートを選んで高度を上げてゆく。時折振り向くとピンクのガムテープが付いている。それも非常に新しい。ここに最近入ったのはMLQであるが、御仁の物と仮定するには復路をここにとって居ないので、帰路側にマーキングしているのはおかしい。でも下の方から数個見て行くと、一定の地上高、そして一定の切幅、やはりこのマーキングにはMLQの匂いがする。1200m付近から完全に雪の上となり、雪の乗った落ち葉はよく滑り何度もズルッと足を滑らせながら登ってゆく。1500m付近には雪の上にワイヤーが飛び出しており、林業作業がされていた事が伺える。しかしこの尾根を見ると色んな木が混ざった雑木林の尾根である。造林と言うには、用途の多い針葉樹の姿があまり見られないのであった。つぼ足で歩けるほどだと楽なのだが、滑るのでキックステップで蹴りこみながら進んでゆく。でも足許に雪があるもののこの日は快晴。時間になると背中の光岳側から朝日が差して来ていた。

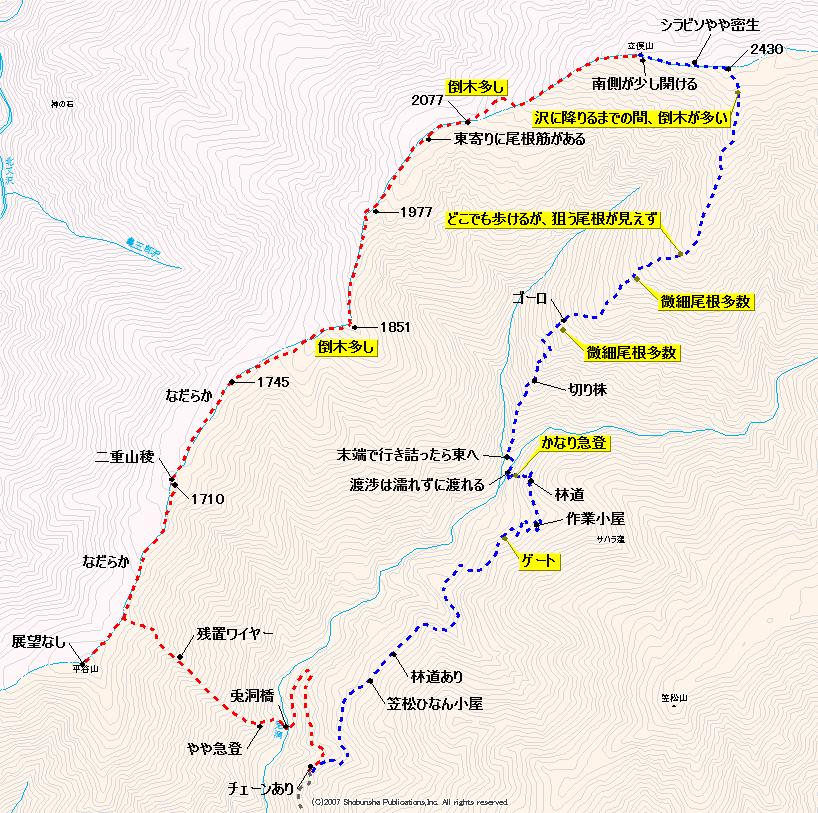

取付きから1時間40分ほど使い尾根を登り上げた。登って来た尾根の頭と言うべき場所には、やや幅の広いピンクのガムテープが巻かれ、平谷山と林道方向を記していた。筆跡を見ると間違いなくMLQのものと確信でき、これまでのマーキングが頭の中でも完全に繋がった。ここまでがやや急登であったので、そのために周囲が尚更平坦に見えていた。最初に北西に足を進める。すぐに二重山稜があり、そこの東側の尾根を伝っていくと途中に「GAC」と書かれた赤布が垂れていた。非常に歩き易い下草の無い尾根で、積雪量は10センチほど。あっという間に平谷山に到着する。

しかし最高点と思しき場所にはあるべき標識と三角点が無い。少し探すように西にずれるとMLQが掲載していた立派な標識が目に入った。時計の高度計読みでは先ほどの場所との高低差は1mあった。三角点は完全に雪に埋もれ、掘り出すと三等の刻みも見られた。この場所から西に30mほど下った場所には赤いマーキングが3つ纏って付いていた。ダム湖側からのルートもあるのだろうか。この尾根のたおやかな様子ならあり得る事である。三角点に戻り赤いリボンにいたずら書きを残す。わりと日差しの入る山頂で、シラビソが密生しているが居心地はいい。トレースを伝うように北進を始める。時折ブルーの荷造り紐も見られ、意外や人気のあるルートとなっていた。

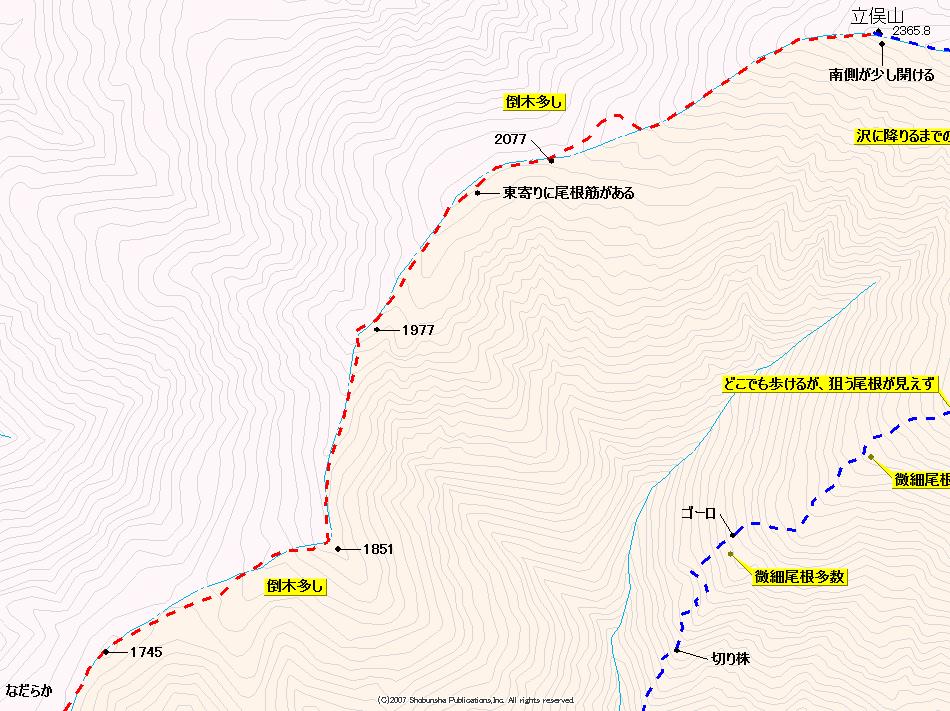

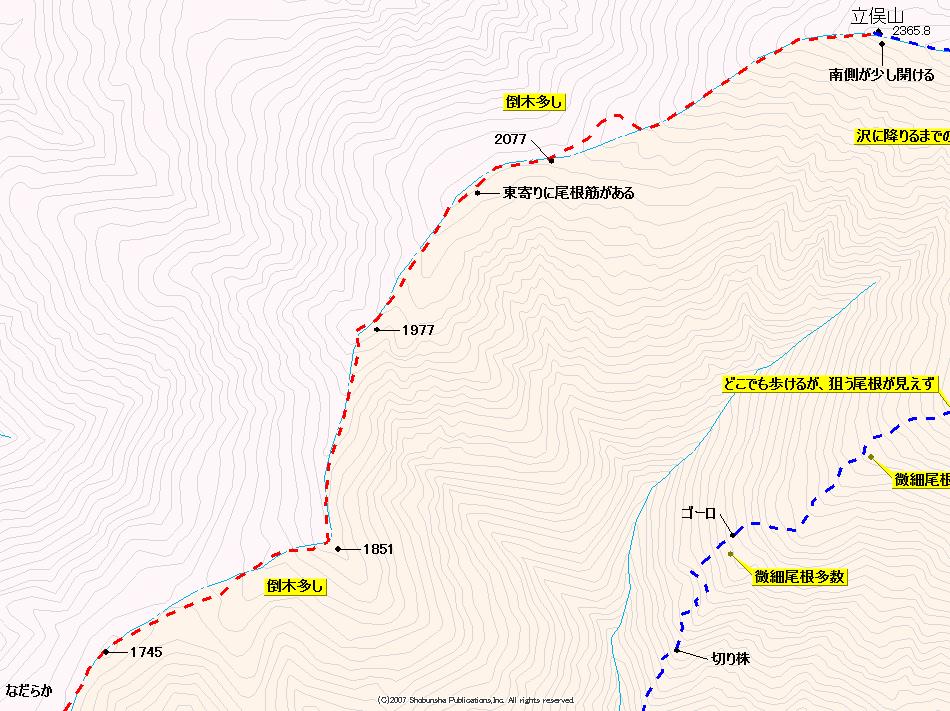

MLQの分岐テープからは、まっさらな雪の上を立俣山目指して登って行く。至極なだらかな斜面で、軽く下って再び登り勾配となる。1710m高点付近は二重山稜となっており、付近全体はどこを歩いてもいいような気持ちの良い森の中と言った感じであった。こちらにも時折MLQのテープが続き、南進する場合は良い導きとなっていた。1745高点も広い場所で、そこから少し進むと東寄りの尾根には雪の中から標柱も顔を出していた。そしてこの辺りから軽い倒木帯が始まる。倒れた木に雪が乗っている分、足を高く上げねばならなく、次々と現れるハードルを越すように倒木を跨いでゆく。1851高点に向けて、かなり広い斜面が待っており、最後は少し急峻になり1851高点の大地に乗り上げた。ここにはピンクのリボンが2本結わえてあり、良い目印となっていた。

1851高点からも倒木の数は減らず、一定量を保ちながら地面に転がっていた。吹き溜まりは20センチほどのつぼ足になり、倒木との足の上げ下げが、だんだんとボディーブローのように効いてくる。少し悶々としてしまうのは、展望が殆どない事である。見えるのは白い雪と周囲のシラビソ。なにかアクセントがあれば気も紛れるのだが、ここはそれが無かった。1977高点の西側の肩直下は少し急峻になり、登り上げると再びなだらかな大地が待っていた。次にある2077高点手前は、尾根の東(南)に寄って進んだ方がいい。西(北)に寄っていると、一度大きく下ることになり、登り返しが辛い。地形図ではだだっ広いようにしか書いていないが、現地は起伏に富んでいた。

2000mを越えるとシラビソの幼木が雪に覆われ、小さなモンスターが出来上がっていた。小人のようなモンスターだが、これも自然の造形美。時折樹林の間から東側の展望があり、光岳側を望む事もできた。樹林が無ければ真っ青な空に周囲の主峰がうっとりするほど綺麗に見えることであろう。針葉樹に乗った雪が、不用意に周囲の木に触れると落ちてきていた。それがポケットに入り込みカメラも雪まみれ。すぐにビニール袋に入れて避難させる。ただでさえ手袋をしているので撮影枚数が少ないのに、ビニールに入れてしまってはさらに出す機会が少なくなっていった。

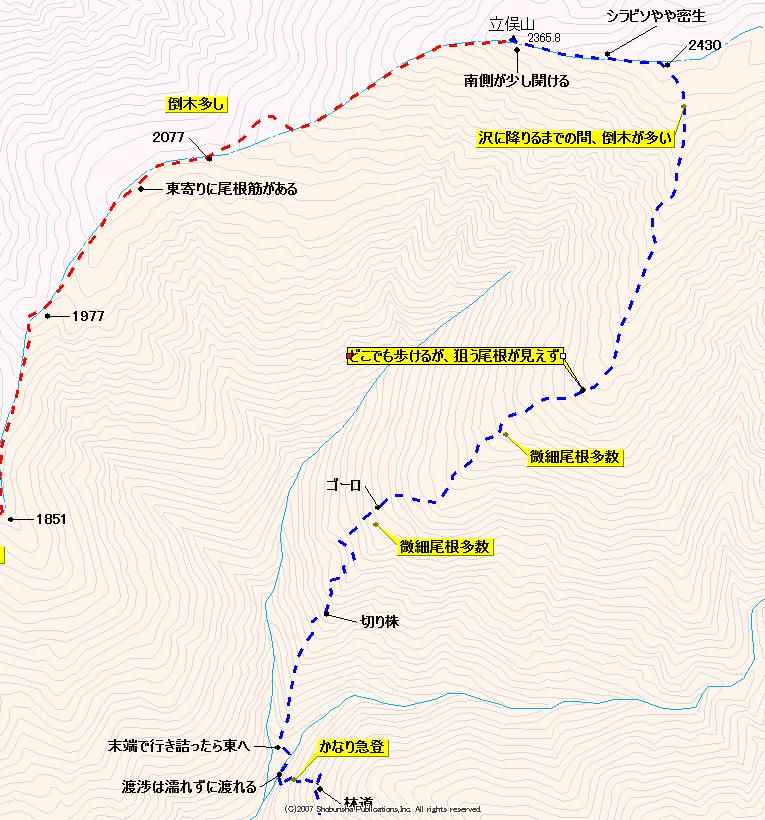

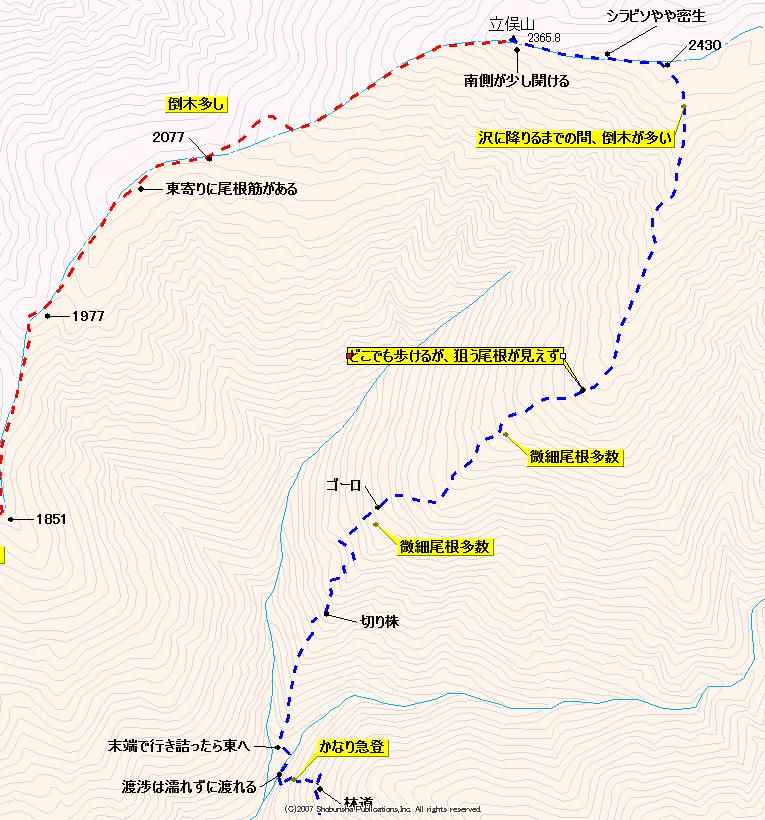

立俣山山頂には、いきなり登り上げた感じで登頂となった。三峰川から登った黒檜岳に登頂した時のような感じで、目の前に三角点が現れた。MLQが持ち上げた標識があり、裏で二ひねりほどして木に結わえてあった。なにか弱そうなので、もう二ひねりねじりを加えておいた。さてMLQの絶縁テープにいたずら書きをしようとポーチの中を探すがペンが無い。どうやら先ほどの平谷山に忘れてきたようだ。立派な標識もある事だし、これ以上の人工物はこの山には不要であろうと判断した。トランシーバーを握ると浜松市と新城市の境にある金山に居る方と繋がった。パンを齧りながら下山路を考える。MLQのリクエストは、ここから兎岳の方へ70mほど登ったピークから南に下っている尾根の調査であった。しかしこの雪がどう作用するか。下手に南に下ると兎洞のゲジゲジマークに捕まってしまい、西側に寄りすぎても谷への急峻が待っている。尾根周辺はかなり等高線が詰まっており急峻地形、そこの尾根であるからそれ相応の尾根であると判断できる。往路を戻るのが今日は無難なところだが、唯一の救いは天気であった。雪もある事で、トレースが出来上がり、最悪は登り返してもいいだろうと判断し、調査の決行を決めた。

山頂から西に進むとどんどんと雪の量は増し、シラビソを分けて進むと大量の雪が落ちてくるようになった。背中に雪が入り冷たくてしょうがないので、やむなく雨具を着込み分けて行く。こちらもこれまでと同じほどの倒木があり、跨いだり南北に逃げながら高度を上げてゆく。等高線読み2430mピークには、大きなシラビソとダケカンバが林立し、それをベースに大きなモンスターが出来つつあった。最高点から南に下りだす。やや密生した中の下りで、この南斜面にも倒木が多い。下りだから腿上げが楽だが、進むに連れ、その多量さに登り返しも有り得る事を思うと、ちとゾッとしていた。

下りのちょうど中間点になるか、尾根形状が消滅し広い斜面になる辺りからは、地図と周囲を見定めて進む必要がある。北西に進むのだが、微細な尾根もあり、ちょっとした事で進むべき方向からだいぶずれてしまう。1800m付近でその広い斜面から再び絞られて尾根形状を成してくる。付近は倒木が非常に多い。密生樹林の先に見える明るさを見ながら進むべき方向を見定める。そして再び尾根が広がりだすと、ここでは全く進むべき方向が判らなくなった。少し急峻でもあり、そこに微細尾根がいくつもあり、正しいと思って伝っていると、いきなり崖形状になり二進も三進も行かなくなる場面も出てきた。どうも西側に寄り過ぎていたようなのだが、これは帰ってから軌跡を見て判った事であり、現地で主尾根に乗ったのは、だいぶ下に下ってからであった。途中にはゴーロ帯もあり、その上に雪が乗り、歩き辛い事限りなし。それでもホッとさせるのは、斜面には時々大きな切り株が残り、人の手が加わった痕が見られた。しかし杣道は全く見られず、終始自分のルートファインディングが頼りであった。降りる場所からして左右(東西)平均して沢の音が聞こえねばならないのだが、西側の流れの音が強くしていた。尾根を下って行くと末端手前にして降りられなくなる場所が出てくる。ここは東側に進むと鹿道があり、少し足許が崩れやすいトラバースを経て下に九十九折の踏み痕が下りていた。

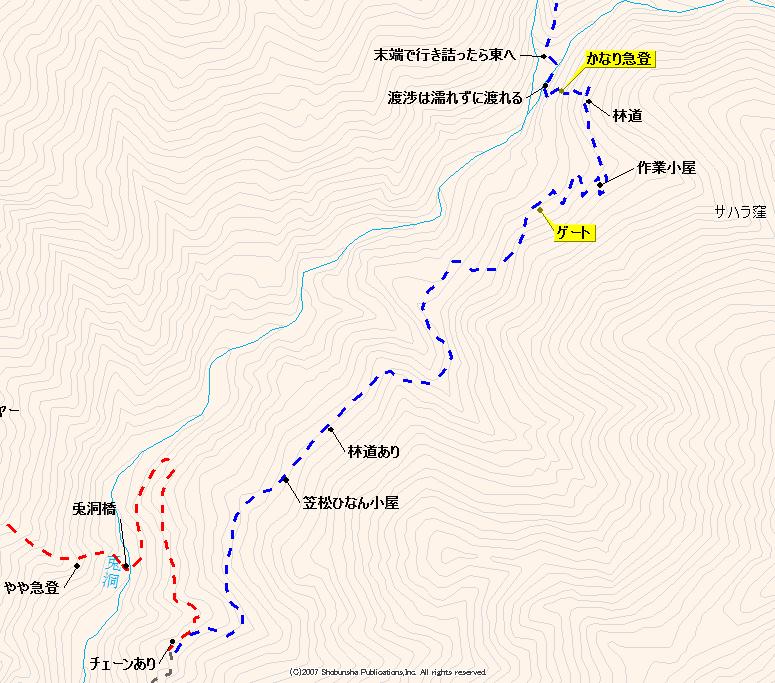

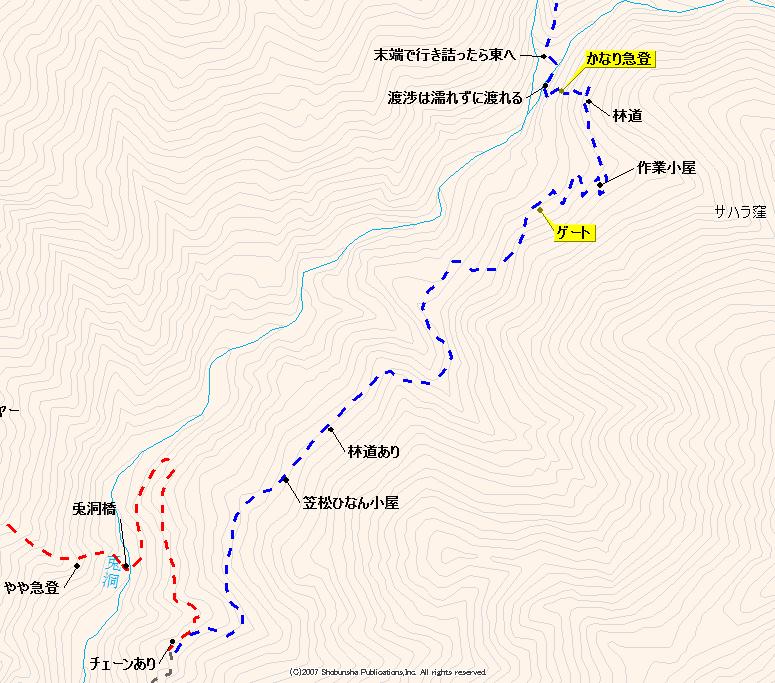

無事沢に降り立ち、次は渡渉して林道に駆け上がる。ここは濡れずに渡れるが、岩の上は凍っていて、こんな恐ろしいものは無かった。凍っていない所はコケが生え、その上に落ち葉があり、飛び石の見定めは非常に重要であった。沢を縫うように3度ほど渡渉を繰り返し、やっと適当な斜面を見つけて登り返す。ザレタ斜面、次に露岩の斜面、最後に雑草の蔓延る所を駆け上がり林道に登り上げた。そこにはちょうど黄色い看板があり、「路肩注意」と書かれていた。林道の状態は非常に良く、少し足を進めると作業小屋があった。軒先は使えるが入口には鍵がされており、中の使用は不可となっていた。さらにここから5分ほど進むとゲートがあり、雪の障害がなければここまでマイカーは入れたようだ。でもマイカーをここまで入れるメリットはなんなのだろうか。もしやこの林道の先に笠松山への登山口があるのか・・・。

ゲートの先で谷側にMLQのピンクのテープが見えた。「立俣山取付き」と書かれ、木の太さを考慮してその方向が矢印で示されていた。MLQは沢から7分でここに登り上げて来た様だが、私は21分もかかって林道に出た。林道に出てからの距離を考えても、兎洞で少し下流に下ってから登り上げた方が良いようであった。しかし現地は凍っている場所が多く、この時期に長い時間沢の中に居るのは酷であった。よって今回はしょうがないと判断した。

雪の乗った林道を闊歩して下って行く。原付バイクの入った笠松ひなん小屋を左に見るとゴールも近い。しかし既に日没迫る時間になってしまった。寒さが増してくると、深夜のスリップが脳裏に甦る。気持ち足早に進み、出発点とした下降点分岐に到着した。凍っている意外はさほど危険を感じなかったが、立俣山東側の2430標高ピークからの兎洞への下りは、ルートファインディング能力が試される場所であった。晴れていればいいが、ガスでもかかったらさらに難しくなるだろう。登りに使うとどうだろうか。上手く尾根が拾えて上に行けるのだろうか。マーキング類の一切無い尾根で、人気もそうだが獣の存在もあまり感じられないルートであった。獣も使わないのだから、それ相応の場所なのかも。

MLQが報告したので、「山頂渉猟を追って」フリークが誰か入っていると思ったが、それは無かった。唯一の敬虔なフリークは私だけだったようだ。昔、NIFTYの山のフォーラムが盛んだった頃、どなたかが報告をアップすると、次週その山が賑わう事があった。同じように思ったのだが、場所が場所か・・・。難しく書くとハードルが高いように見えてしまうし、簡単に書いてそれが事故に繋がる事も有り得る。写真が現地の様子を語るのだが、それに添える文章もけっこうに難しいものである。

帰路、旧南信濃村の「かぐらの湯」に立ち寄ったら、なんとそこにKUMO氏が居た。御互いに驚いたのは言うまでもない。