前夜は薄川の河川敷で凍えながらの忘年会が執り行われた。翌朝メンバーが寝静まる中、一人車を発進させ日向大谷を目指す。外気温はマイナス4度。この時期にしては温かい方だろう。路面の凍結している所が多々あり、ゆっくりと車を持ち上げてゆく。そして両神山荘下駐車場に突っ込む。昨晩だいぶ飲んだわりには頭がすっきりしており、至極快調であった。補助用に20mザイルをザックに放り込み準備完了。

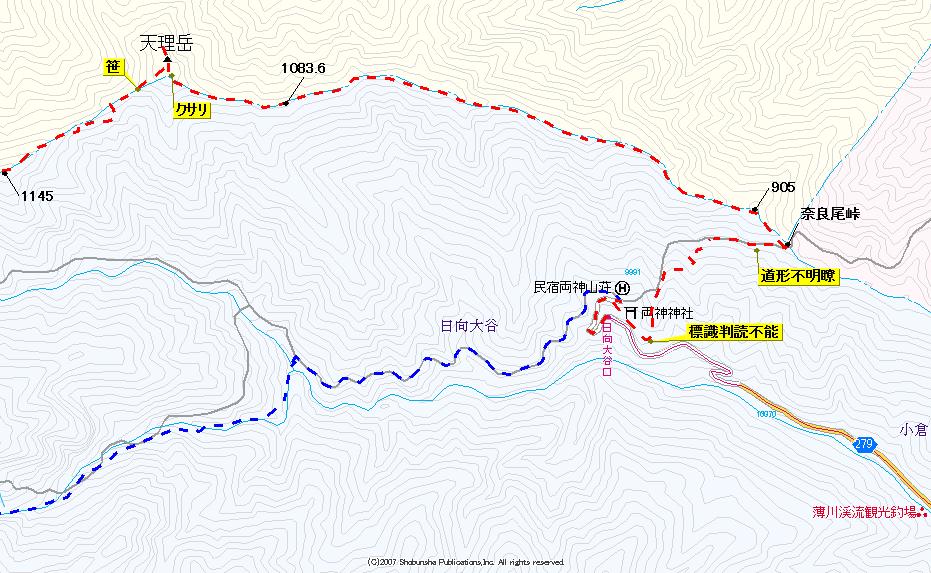

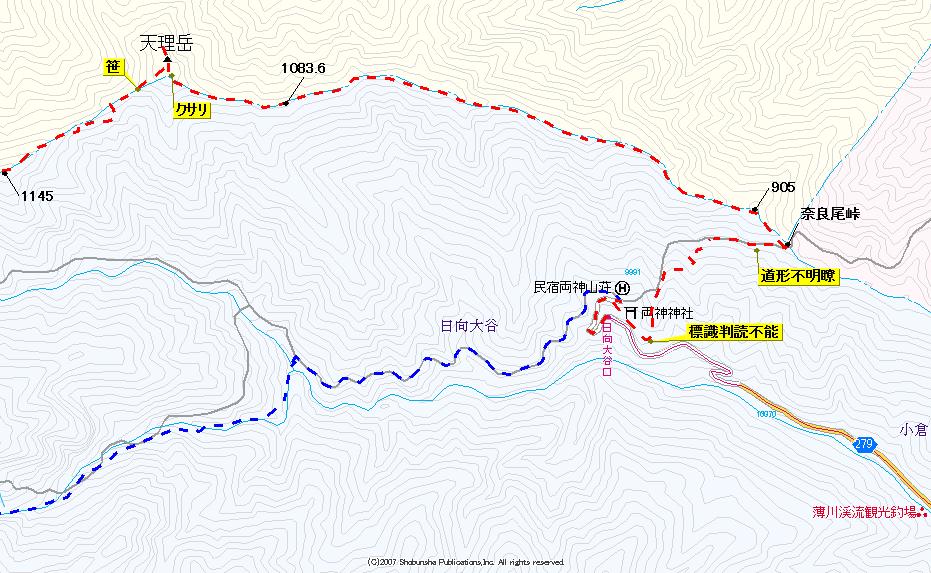

舗装路を両神山荘に向け歩いてゆく。両神の登山口として八丁峠と白井差は利用したが、ここの利用は初めてであった。山荘前には道標があり、それが両神山頂と納宮の方向を示しているのだが、後者側はどうにも山荘の敷地内の方角を示している。犬に吠え立てられながら家の前を通り過ぎ、裏の納屋の方へ行き着く。しかしそこで道はなし。踵を返し戻ると、犬が鳴くので家主が出てきてしまった。優しい家主で詳しく進むべき方向を教えてくれた。しかし家主は、私が奈良尾峠へ行く事に対してあまり面白くないようであった。その意味は最後まで判らなかった。家主に教えられた通りに山荘下の通路を進むと、その途中に分岐があり、下からの道との合流点になっていた。そのすぐ先で左側に神社があり、さらに先を注意していると朽ちた道標が現れる。全くもって判読不能の木片で、ここから山手側に道が登っており、これが正規の奈良尾峠への取付き点らしい。前夜のアルコールが汗となって噴出してくる。尾根上には面白いほどに小動物が居た。イタチやリスが冬を控えてふっくらとした姿を見せたり、雪の上には野鼠の足跡が無数にあった。鈴を鳴らさずに歩いてゆくと野生動物も無警戒で、かなり近くになるまで逃げずに居る。

905高点の南斜面で、だいぶ不明瞭な場所となる。地形が柔らかい為か、道を切っても流れてしまっているのだろう。ここは黄色とピンクの古いテープが導いてくれる。しかしながら、これから登って行く方向に対して正反対に進む為に、東進する進路はかなり勿体無い感じがした。奈良尾峠に立つと、ここで初めて「天理岳」の文字も出てくる。下草の無い広葉樹林の尾根を登って行く。905高点に上ると次にある960m肩の高みが先に聳えている。地形図を見てもこの先の天武将尾根には、いくつものアップダウンが待っている。地図では読み取れない登下行もあるだろうから、それなりの覚悟で挑んでゆかねばならない。岩の通過部分で、どれだけ雪が邪魔をするかで時間が大きく変わってしまうだろう。その雪も硬いのと緩いのとでは違うし、ここらへんは先へ行ってみなければ判らなかった。途中南を望むと、二子山を筆頭にゴツゴツとした尾根が見えている。今日の行動の中で、余裕があれば辿って行こうと思っているが、全ては雪次第であった。

1083.6三角点は、気がつかずに通過してしまった。天理岳手前で小ぶりな二重山稜がある。ここはどちらの尾根を伝っても問題ない。最低鞍部まで下り込み、そこから30分ほどの登りで天理岳に登頂する。鎖を伝って登り上げると、真正面に木の祠が鎮座していた。山名を記すものは何も無く、埼玉県の鳥獣保護区の赤い標識だけが目立っていた。天理岳の山頂は双耳峰のようになっており、北に進むと石の祠が鎮座するピークがあった。この両ピークの間から西側に道が降りているのだが、あまり明瞭な道形ではない。少し笹の繫茂した中の道もあり、周囲を良く見てルートファインディングをしたい場所となる。天理岳から30分ほど進んだ場所に岩場の下降があるのだが、やや足場が悪い。どこかにエスケープルートがあったのかもしれないが、ここの3mほどの登下行がちと嫌な場所であった。だんだんと雪の量も増してきて、露岩のある所は慎重に進んでゆく。

1306高点が山名事典で言うスズノ頭となる。白い薄れたリボンが下がるのみで、やや鬱蒼とした山頂であった。木々の間から両神の主稜線側が見えるが、上まではまだ暫くある。ここまで来ておおよそ予定がつくが、この進度では三笠山の尾根に入るのは、時間的に厳しいと判断できた。予想とおり、この先の稜線までがきつかった。滑りやすい急峻を這い上がってゆくのだが、岩の上に雪が乗った場所が多く、両腕を多用する場合が多い。雪の下になり足場の様子が判らず、足をかけてはズリッと滑る事数度。やっとの事で稜線に乗った。その場所はメインルートが西側をトラバースしている場所で、下降点の場所には埼玉県の木の標識が立ち、鉄製の赤錆色になった分岐標柱が横たわっていた。驚いた事に稜線にはトレースは皆無。誰か入っているかと思ったが、この日の八丁峠からの入山者はゼロであった。東岳は一度踏んでいるものの、新たに事典に載った為に再登に向かう。稜線に出ると強い西風が頬を叩く。雪の上に一人分のトレースを刻んで行く。

東岳到着。来て良かったと思える展望が待っていた。関東平野一円が見え、西側には八ヶ岳までの西上州の山々が見えていた。こちらの稜線に負けじと、ゴツゴツとした赤岩尾根も間近に見える。トランシーバーを握ると瞬時に大宮の才媛から声が掛かる。風があるものの日差しが温かく、久しぶりにのんびりとした山頂を過ごした。40分ほど滞在して自分のトレースを拾って南に進んでゆく。前回ここを訪れたのは1998年の12月31日の大晦日である。よってほぼ10年前。当時の記憶が呼び戻されるかのように登山道を辿ってゆく。あの時はこの鎖をこう登ったとか、懐かしい限りであった。

両神山最高点に到着すると、一人の男性が居られた。その先を見ると雪の上にしっかりとトレールが出来ていた。白井差が閉ざされた状況下であり、殆どの方が日向大谷から入ったようであった。既に13:30に近く、三笠山側に踏み入れるには遅すぎであり、はっきりと諦める。遠く富士山を眺め、南アルプスを眺め、大展望を満喫。100名山に登るなど、いつ以来だろうか・・・。目の前の男性は燃焼系のカップラーメンを啜っている。雪山でラーメン、かなりおいしそうなのであった。さらには新設された祠の前にはバナナが3本。これも日に映えておいしそうに見えた。男性に別れを告げ、山頂を後にする。

途中3人ほどとすれ違うが、全ての方がアイゼンを装着していた。私はナマケモノで、着けずに降りてゆく。緩やかに九十九折をしながら高度を下げてゆく。天武将尾根に比べると、こちらの方が日陰が多いのか雪が多い。そこを時折グリセードを楽しみながら下って行く。両神神社では下山の無事を祈って一礼して通り過ぎる。このすぐ先から分岐する白井差側のルート入口にはロープが張られていた。一位ガタワの分岐までは通行させても良い様に思うが、根元から絶つと言ったところか。

清滝小屋まで下ると、休憩している方がちらほらと居た。今年7月に閉じられてしまったこの小屋だが、立派な造りなのでちと勿体無い感じでもある。100名山の小屋であり、利用者は居なくなる事は無いだろうが、実際の経営は大変なのかもしれない。三笠山の尾根を残してしまったので、次回はここから一位ガタワ側へ這い上がる事になる。斜面を目に焼き付けつつ降りてゆく。弘法井戸を左に見てどんどん下るのだが、このルートは各種石仏が多い。私は石仏や人形系がとても苦手で、これが夜中だったら何度もドキッとしながら通過したことであろう。昼間でよかった。3度ほど渡渉をして七滝沢コースと合流する。そして少し登り上げるようなルートでトラバースしてゆく。

里宮の鳥居が見えたらその先が両神山荘となる。谷(薄川)では猟をしているようで、それまで静かだったのだが、急に銃声が聞こえ出した。二子山まで薄川から突き上げるコースも思っていたのだが、猟期には避けたほうがいいらしい。山荘までに辿り着き舗装路を降りてゆくと、朝会話をした家主が車で上って来た。にこやかに会釈をしてくれ、それに答える。駐車場に降り立つと私を含め6台の車があった。今日は6人+アルファの入山者だったようである。

天武将尾根は楽しいルートであった。踏み跡がトラバースしている場所も、あえて尾根通しで岩場をクリアーしてみた。少しスリルが加わり楽しさが増したのだった。