薬師岳。火打・雨飾エリアにありながら、殆ど目を向けられない山と言えようか。しかし県境稜線上にある事とすぐ南には峠もあり、周辺のメジャーな山に対しての昔の道があるはずと考えられる。前年度に乙見山峠から南側に稜線を歩いてみたが、おおよその植生はその時に掴めた。間違いなく薮も出て来るだろうが、何とか分け入る事ができるだろうと判断出来ていた。

前週の日曜日は、秋祭りの為に山車を押したり引いたりしていた。その時に前に居た方に向こう脛を蹴られ、腫れと痛みが治まらないまま週末を迎えてしまった。最初の予定では戸隠の岩場にチャレンジをとも思っていたが、前日も雨、そしてこの足の症状に少し安全策をとりこの山と決めた。

0:50家を出る。三才山トンネルで松本に出て、大町白馬と通って小谷村に入る。雨飾荘まで上がると、駐車場はだいぶ埋まっている状態で、日が上がってからの雨飾山の賑わいが見えるようでもあった。露天風呂の先で右折して笹ヶ峰小谷線に入る。とすぐに「この林道は笹ヶ峰まで通れます」との看板があった。これは小谷村の親切な配慮でありがたかった。ここでそれが判らず進むのと、判って進むのとではハンドルを握りながら紅葉を愛でる気分にもかなりの影響があるはずである。乙見山トンネル(正式名称知らず)に到着し、しばし後に移り仮眠を取る(4:30)。よくここを乙見山峠と言うが、峠はトンネルの上にあるのである。

1時間ほど熟睡し5:30に目を覚ます。少し風が出だし雲の流れも速くなっていた。地形図を再度見て経路の地形を頭に叩き込む。屈曲する場所が多い時は、より一層この下準備が大事であった。前日は雨であり、すぐに濡れ鼠になるであろうから、スタート時から雨具を着込む。そしてトンネル西側の峠への道から入山する。九十九折途中にある流れ(水場)は、この日は無く涸れていた。すぐに峠に到着。ちょうど一年ぶりにお地蔵さんとの再会となり、安全祈願の挨拶をする。そのお地蔵さんの下にはJACの標識が裏になって落ちていた。表を向けると新潟県境縦走の記念看板で、かなり年月が経過した古いものであった。この県境縦走の看板により、少なからず歩いている人の足跡が判り、ルートに対しての不安要素を揉み解してくれた感じとなった。

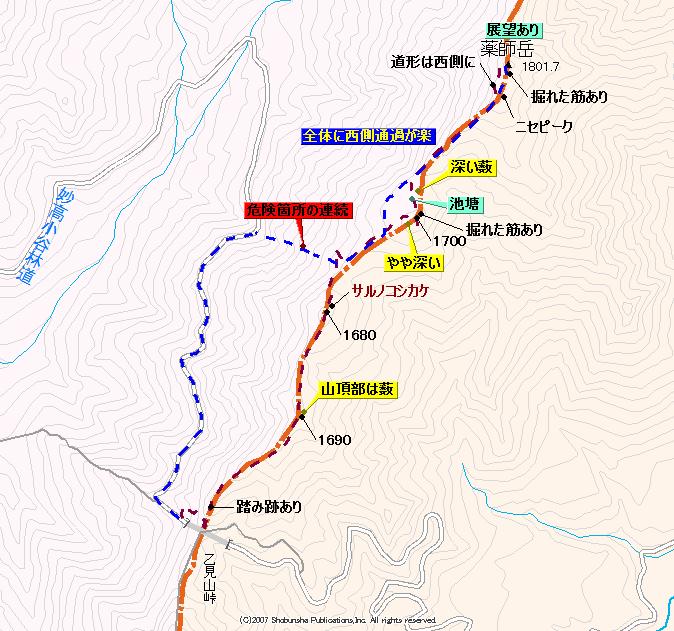

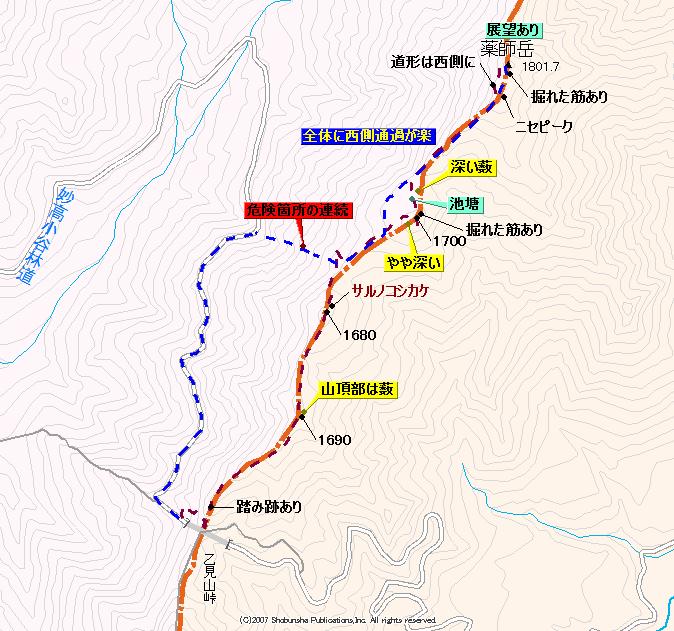

峠から北進して行く。しっかりと道形もあり、予想通りの状況であった。ただいきなりの急登となり、下草は無いが落ち葉が積もり滑り易い。ローギヤで小刻みにガリガリと駆け上がって行く。最初のピークの手前にはダケカンバの根が蔓延る場所がある。ここはちょうど尾根の土が崩落しており、その根を利用して通過してゆく。時折ピンクのリボンも見える。もう少し藪で苦労する場所を想定したのだが、最初の20分程は非常に歩きやすい尾根であった。

最初のピークを過ぎるとしばらくは平坦ななだらかな尾根が続く。そこに断続的に藪が出てくるので、尾根上を左右に振りながら笹や樹木を縫うように進んで行く。既にこのあたりでぬれ鼠で、早朝行動の場合は雨具必携のルートとなる。1690高点の通過はだいぶ濃い藪で、道形はほとんど消滅している。進行方向をコンパスなどで定めて進みたい。距離にしたら少し我慢の通過箇所となる。すぐ先に薬師岳は見えているのだが、この先を歩いてゆくにはまだまだ長い。1690高点を抜けると再び道形が現れ、その先の鞍部に差し掛かると再び深い藪が待っている。このあたりは西側を通過するよう進んだ方が無難であった。

1690高点の北側には1680標高ピークがあり、ここは少し踏み跡が辿れる。北側の尾根には大きなサルノコシカケも見られた。下りきるとやや広い鞍部があり、西側には急峻な谷が降りていた。地形図を見るとここから下ると下の林道まで最短で降りられる。下に見えている谷はナメ沢であり、下降には適していない。しかし登る人がいるのか、谷の中の小さな尾根に向かって薄い踏み跡も見られた。この鞍部も西側の植生が弱く東側が濃い。この付近も峠から続くピンクのマーキングが見られた。ふと足許を見ると熊の糞もあり、彼らもここを通り道として利用しているようであった。

鞍部から登りは途中までは下草を気にする程度だが、次第に背丈以上の笹を漕ぎながら進まねばならなかった。1700mピークから県境沿いに北に進むと鞍部に小さな池塘も見られた。周辺は相変わらず濃い薮で、どうしたら逃げられるのかと進路を探りつつ進むと、ここも西側が通過しやすく、どうも1700ピークに登り上げずに、トラバースするように北側に進んだ方が無難のようであった。ここの薮を過ぎると、再び踏み跡が現れ、やや痩せた歩き易い尾根となる。ここに至るまでにちらほらと見えていたが、伐採した刃物跡も多々あった。

最後の登りと思って駆け上がるが、手前にニセピークのように高みがあり、本峰はその奥であった。なぜが踏み跡は山頂を通過せず西側をトラバースして北に進んでいた。と言う事は昔からこのピークはあまり意識されないピークだったと言う事なのか。トラバース途中から東側に進路をとり、薮を漕いで行く。殆ど訪れる人はいないのか、分け入った形跡は殆ど無かった。笹の中にツタ類があり、それが足に纏わり付く。三角点があるはずであり、笹原の中に空間があるところを求めて漕いでゆく。

8:23。スタートから2.5時間近くかかって山頂に到着。一面の笹原であるが、少し北側に寄っているので東側や北側の展望はいい。天狗原山を初め、取り巻いている主峰群がしっかり見えていた。経路に予想以上に道形が多かったが、このまま天狗原山までも続いている事だろう。ここから先は尾根が少し複雑に湾曲するので、天狗原山までは3時間ほどはみたいところである。一人寂しく薮を漕いで来たが、パーティー行動で薮を漕ぐには適当な場所と思えた。と言うのは薮一辺倒の場所でなく、時折道形もあり楽しく薮を漕げる場所と感じたのだった。東側を見下ろすと乙見湖側の水の流れがきらきらと光っていた。何も人工物が無く。三角点の北側にリボンを残す。

帰りは山頂からそのまま南に進んでみた。すると笹の中に広い掘れた筋があった。もしかしたらこれが山頂を通る道形なのかと思った。暫く笹の中を腰をかがめて潜ってゆくが、この掘れた跡も斜面になると判らなくなってしまった。往路で学習したので、なるべく西寄りにルートを修正して進んでゆく。明瞭な尾根を経て、再び笹が出てくる。1700mピーク周辺は、歩き易い場所を選ぶと1700mピークのだいぶ西側を通過することになった。このピークを西から巻き込むように進み、中間点鞍部までの下りだが、この辺りが植生が濃く見通しが利かない。尾根斜面が広いので進行方向には注意したい場所である。

そして薬師岳と乙見山峠との中間点鞍部に到着。とりあえずここまで戻る事ができた。まだこの先にも薮漕ぎ箇所が多々あり、負担に思っていた。ここでかなりギャンブルだが谷下りをする事に決めた。林道まで近い事で、下の方で危ないと感じたら登り返すのも容易だろうと判断したのであった。谷に向かって降りるのだが、その谷の中に小さな尾根があり、そこに向かってかなり薄い踏み跡が見られそこを伝って下って行く。おそらく獣の跡のようだが、人間のものの可能性も無きにしもあらずで、最初は九十九折をして暫く下降して行っていた。

全体の3分の1ほど下った所で、ナメ岩のそれも濡れた沢の中に居た。二進も三進もいかずザイル無しでは下れない場所となった。谷全体として上部は2本の流れがあり、私の使ったのは北側寄りの流れの方である。少し右岸寄りに草つきをずれたが、手がかりになる草は、掴むもの全てがサッと抜けてしまい、足許はずり落ちてしまい2歩ほど進んで引き返す。この状態だと登り返すことしか出来ず進退窮まる。谷中央側を見ると枯れ木の立つ小尾根があり、ここなら少し下れる可能性があり、10mほど登り返して南側にずれる。ここもほんの数歩が非常に危険で冷や冷やしながら下る。そして枯れ木に掴まりながら下降するのだが、3歩目でスリップし、片手一本で全体重を支えるような場面もあった。まだまだ我が握力も捨てたもんではなかった。だんだんと下の林道が近くなるのは判るのだが、下に進むに連れて水量も増して行き、岩の出ている所も多くなっていた。全神経を両手両足に注ぎ、五感をフル動員させて慎重に降りてゆく。登り返して往路の尾根を辿ろうかと何度も考えたが、下に見えている林道はニンジンか飴にしか見えず、出来るなら下りたいという欲求が強かった。

中盤から下は、殆どの草が掴むと抜け落ちた。浅間山にあるような小粒の石が斜面を覆っていて、足を踏み入れるごとに下にずれる。下に位置移動させたい事と、重力に逆らいたい部分で、この手がかりの無い場所での下りは慎重を極めた。途中で僅かな潅木の残る場所があり、直径1センチに満たないような枝を命綱に繋げながら下って行く。そして3分の2ほど下った辺りからは、流れの中しか歩けるところはなく、滑りやすい中をドロドロになりながらナメ岩内の岩を掴みながら降りてゆく。少しづつ降りられているものの、後悔この上なかった。落ちたら大怪我すること間違いなし。ここは下ってはいけない場所であった。ザイルがあればかなり楽だが、支点にする適当な木が無い場所もある。持つ場合は40m以上は必要に思った。

何とか下の林道に降り立った時は、本当にホッとした。それと同時に大きな達成感で満ち溢れた。林道を登り返してゆく。行楽の車がたくさん追い越して行く。殆どの人が通り過ぎては振り返るように私の顔を見てゆく。その理由はただ一つ、ザックから何から泥だらけで、どこを歩いてきたかと思われるような容姿だったのだった。あまりにも周りの紅葉が美しいので、その反動で汚く見えたことだろう。途中の沢でそれらの泥を綺麗に洗い落とし、それらが乾かぬ状態で峠に到着。無事山行を終えた。

今回は薬師岳に登頂した喜びより、あの谷をフリーハンドで降りられた喜びのほうが大きい。谷は薬師岳への登りにも使えそうだが、下りは上記に述べたような様子であった。ここを登って峠経由で降りてくるルート取りなら良いとして、往復の場合はザイル必携となる。ただ危険度がある分、ルートファインディング(危険回避)の面白さはあった。しかしながら無難なのは間違いなく乙見山峠からの往復であろう。コースタイムを見ると、中間点鞍部と乙見山トンネル間の往路(稜線)も復路(谷+林道)もほぼ同じほどであり、この事からも稜線の往復で良い事になる。

戻る