2008年も押しせまり平地では忘年会が開かれる時季となった。山屋にとっても場所こそ違うが山中で企画される事が多い。あまり仲間が居ない私にも、ありがたい事に声が掛かり計画する事になった。声をかけられたものの、いつしか幹事っぽくなり、場所を選定せねばならなかった。賛同者のA氏はまだ夏タイヤのままであり、あまり雪深い場所は避けねばならない。ここは秩父山系が適当かと、秩父槍ヶ岳を忘年山行の場所とした。

4:00に家を出て、秩父経由で雁坂峠に向かって国道140号を進む。中津川大橋手前で右折して210号に入る。暫く進むと、「まだやってるの・・・」と思わず口にしてしまった。中双里手前では昨年訪れた時も工事をしていたのだが、この日もまだ工事がされていたのだった。そして6:20に相原橋の駐車場に到着。ポツンと1台置かれているのが奥多摩ナンバーのA氏の車であった。A氏は前日から行動しており、あまり早くから起こしてはと、登山口のまん前に駐車し仮眠とした。出発時間は8:00としていた為に、のんびりと横になりながら白む空を眺めていた。7:30を回り、そろそろ良いかと駐車場に行くとA氏は登山の準備を始めているところであった。氏の前日は諏訪山と蓬莱山を登ったとの事。雪の状態からアイゼンが必要だったと言う。氏の足許を見ると、既に4本爪が取り付けられていた。そうこうしているとO氏が登場する。前夜の忘年会の疲れか、だいぶ顔色が白い。聞くと、高速を飛ばして花園から下道で来たと言う。O氏は人気者であり、各方面から声が掛かる。人気者の師走は忙しいようであった。

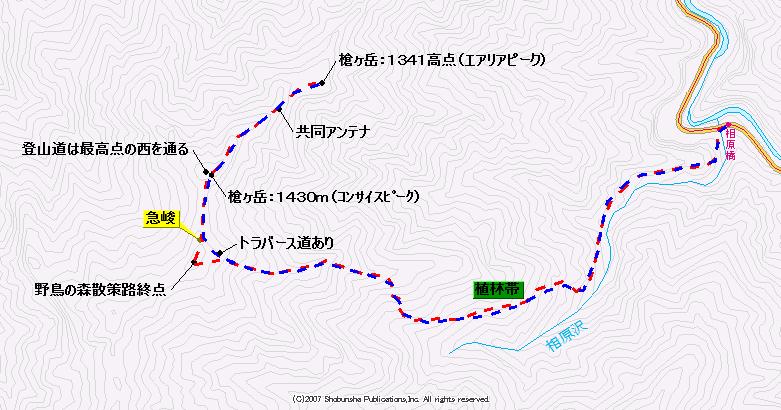

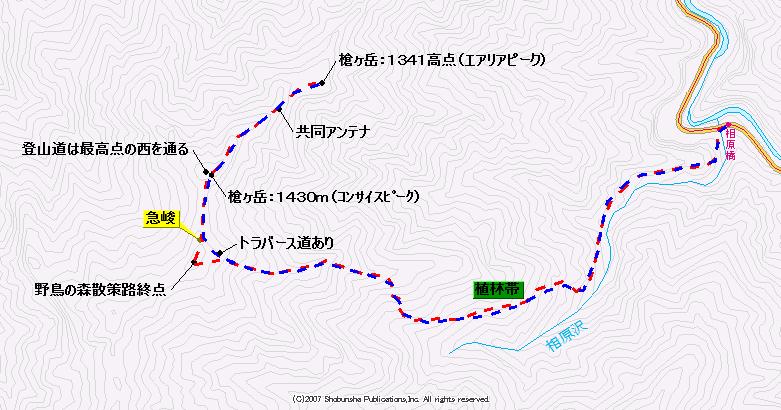

これでメンバーは揃った。登山口までの車道を歩いてゆく。A氏からは、「標高差800mの登りは、ペテガリ以来だ」と言う。そうか、自分主体で場所を選んでしまったが、そこまでの配慮は無かった。ちと反省する。がしかし、A氏の背中を見てここまで登って来た者にしてみると、このくらいは鼻歌交じりに登ってもらわねば困る。左の耳から聞こえたのだが、右の耳に瞬時に流してしまった。あと重要な部分では、昔のエアリア(私の持つもの)には北側からのルートと、相原橋からの尾根ルートが破線で書かれているが、最新のものはこれらとは別に相原沢を遡上して行くようなルートが書かれ、これのみのピストンコースとなっていた。当初は旧地図を参照して縦走を思っていたが、雪の乗った時季なので安全策をとり、新地図に従い相原橋からのピストンとした。

登山口となる場所には「野鳥の森歩道」の案内看板があるが、槍ヶ岳を示す道標は皆無。相原沢を左下に見ながら落ち葉に埋もれた散策路を進んでゆく。小滝などもあり、夏場ならいっそう気持ちよい場所であろう。20分ほど進みルートが斜面に取付くと、その先が分岐になり、左が本道で右に進むと野鳥観察舎があった。10畳ほどはある広い舞台状の場所で、居心地はいいが、あまり展望は良くなかった。観察舎の脇から尾根に進む道があり、おそらくこれが旧地図に載っている道であろう。本道に戻り、九十九折を登り始める。

どうもA氏の様子がおかしい。3日前に黄熱病のワクチンを接種しそうで、その注射を打った場所も痛むようだ。体内に抗体を作っている最中であり、それが構築されるのが1月半ばなのだそうだ。長い時間かかるものだと聞いていたが、A氏はその話をしながら、ここまで歩いて来た記憶がスッポリと抜けていると言う。黄熱病ワクチンのせいにして老化症状を隠しているのかもしれないが、本当であるようであり、接種後の運動はあまり良くないことが証明できたようだ。この先は至極ゆっくりと行動してゆく。スギ林の中を行くと、途中で崩落地があり、迂回路が切られていた。そこは大きく斜面が雪崩れ、沢には多量の倒木が折り重なっていた。

1400mで尾根に乗るのだが、その少し手前から雪が乗り出し、ちょっとした棚の場所で大休止とする。A氏がなかなか上って来ず、だいぶ状況が悪いと察し心配しながら待っていた。すると下の方から姿が見え、なにか聞こえてくる。耳を澄ますと「昔の名前で出ています」を口ずさんでいる。なんだ調子はいいんじゃないか。途中で2回キジを撃ったら好調になったと言う。ここで学習。黄熱病のワクチンによる体調悪化には、キジ撃ちが効く様である。さて尾根に乗り、ゆっくりと雪を踏みしめてゆく。途中には適時、野鳥の森終点への距離標柱が立っていた。

標高1450mのピークに乗り上げる。ここが野鳥の森遊歩道の終点となる。ここまで上って野鳥の森と言うのも違和感があるが、確かに途中途中では野鳥の声は沢山していた。もう少し立ち止まって双眼鏡でも構えれば、沢山の野鳥を見る事が出来たかも知れない。そしてこのピークに立つと、初めて「槍ヶ岳」を示す黄色い標識が見られた。その矢印方向に従い尾根を降りてゆく。この下りは雪が着いているとかなり滑りやすい。慎重に周囲の木々を掴みながら降りてゆく。最低鞍部からは最後の登り上げ。登山道は少し西側に登り上げるようにしてそのまま1341高点側に進んでいる。これは昭文社のエアリアマップでは1341高点を秩父槍ヶ岳として記しているからであり、現地の黄色い標柱もその場所を示すように設置されている。しかし三省堂の日本山名事典では、ここ1430高点を槍ヶ岳としている。高い低いでは、エアリアの場所より90mほど高いわけであり、標高の部分ではこちらに分がある。昭文社バーサス三省堂となるわけだが、三省堂は地元役場に問い合わせて裏を取っているはずである。

山頂の一番高い場所に立つと、なんとそこには達筆標識が付けられていた。それも珍種の「コンサイス」と赤字で追記されている。達筆登山家も少々迷った部分が感じられるが、1430mと標高も記され1341高点とは区別している。これで問題は起きないだろう。1341高点を目指す者は目指せばいいし、ここでヨシとする者はそれでいいだろう。O氏と共に到着し、日差しを浴びながらA氏を待つ。20分ほど待ったか、なかなか姿が無いので探しに降りると、元気な歩調で登ってきていた。A氏も山頂に到達し、ザックからニヤニヤしながらワインを取り出した。どうやらこれが重くて遅かったようだ。私の「2000座登頂+アルファ」のお祝いの為に持ち上げてくれたようで、忍びない限りであった。テロップも仕込んできており、それを持ちつつ記念撮影となる。外気温はマイナス1度。寒い中だがワインが美味い。少し歓談した後、A氏はここまでと言う事で、O氏と共に1341高点を目指す。

急峻下ると、途中にある高みには共同アンテナが立っていた。これは間違いなく中津川の集落の物だろう。さらに進むと、尾根通しでなく北側をトラバースするようなルートとなり、最後は僅かに登り上げ1341高点に到着した。葛飾区ハイキング連盟の強固な標識がかかるのみで、意外だったのは展望があまり無い事。槍と山名にあるので、天に突き上がった場所で、見晴しがあると思っていたがそうではなかった。木々の間から先ほどの1430ピークを見ると、見事な槍形状をしている。やはり1430の場所で槍ヶ岳としたほうが、全てにおいてしっくりいく。この場所から北側には道があるが、これが旧道で間違いないであろう。しかし入口にはタイガーロープが張られ「通行止」と書かれていた。数十秒の滞在で来た道を戻る。

槍ヶ岳(1430m)に戻るとA氏は食事を終え、下山の準備が仕上がっていた。O氏も戻り、足を揃えて下山開始。1450m高点手前からはトラバース道が薄っすらと切られており、それを伝って出た先は1400mほどの場所で、ピンクのリボンが立ち木に縛られており、そこには「ふれあいの森・・・」との文言が書かれていた。あとは尾根を一気に下る。崩落地の場所は、崩れており倒木もあるが、上からなら通ろうと思えば通れるほどの場所であった。相原沢を右下に見ながら長いトラバース道が続く。まだ飛まつが凍るほどではないが、冬場の通過は足許に注意したい。そして他の登山者に誰にも会う事無く登山口に降り立った。標高からしてこの時期に適当な場所と思ったが、人気薄のマイナーピークだったようだ。

この後、秩父まで買出しに降り、再び戻るように薬師の湯(両神温泉)に沈没する。そして本日のメインイベントの耐寒忘年会が、薄川の河川敷で執り行われた。