連休の後半は、先だって天気にフラれた硫黄尾根の予定であった。がしかし、またまた天気が良くない。おおよそ30時間ほどの行動予定であり、前半はいいとしてその後半が降られるようであった。さらにはガスがかかるようで、これも気にかかった。前半が雨で後半に回復するようなら決行であったが、西側から雨雲もやって来ていた。従い再び延期を決定。日に日に雪が溶け雪を伝って行ける状況が変化してゆく。雪が豊富な早いタイミングで行って来たいのが本音であった。しかしそうは言うものの、北鎌尾根や赤岳は硫黄尾根からカメラに収めたい。折角行くなら天気の良い日に行きたい場所でもあった。

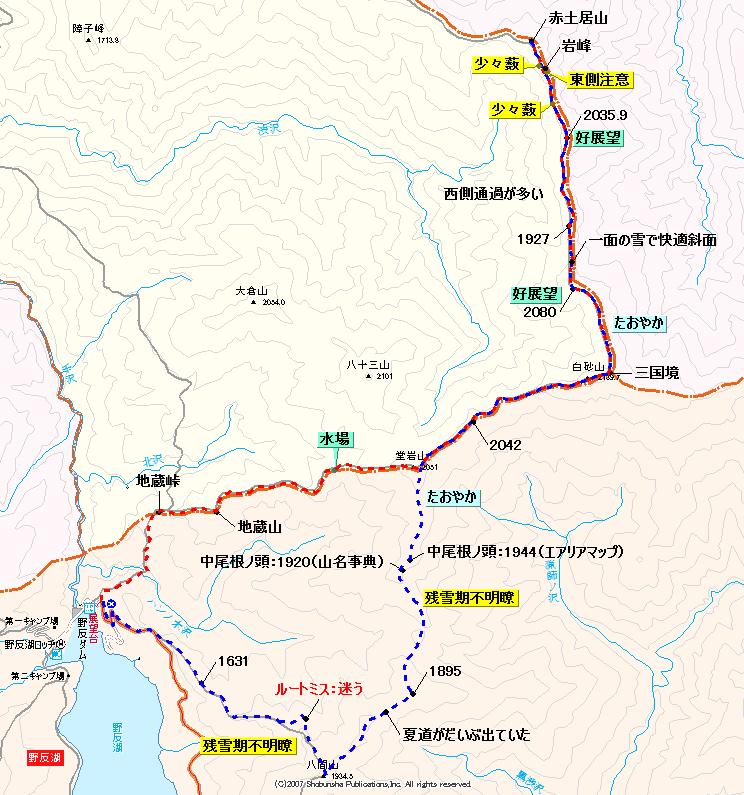

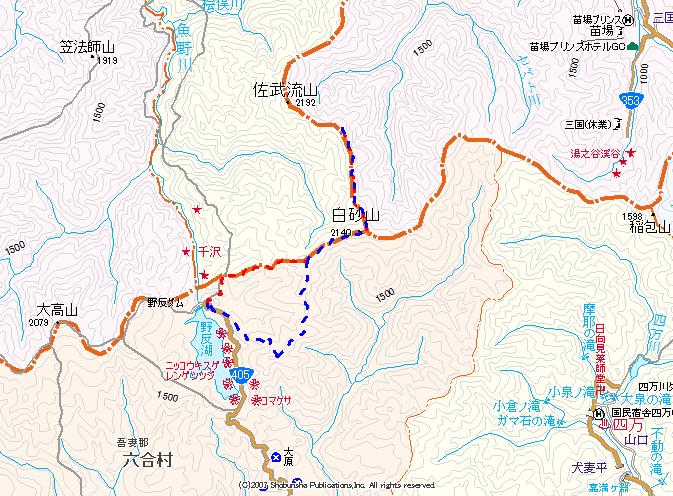

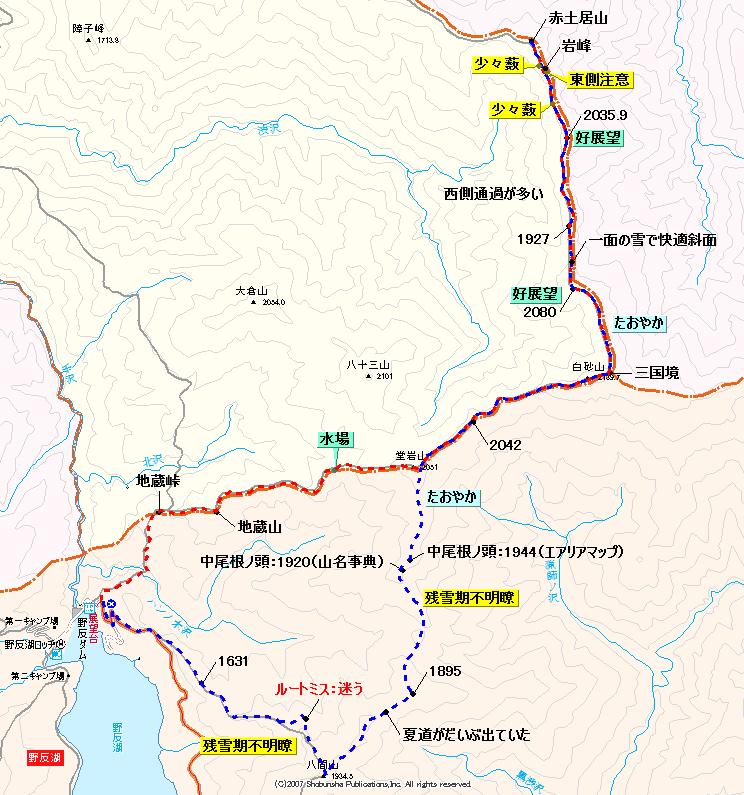

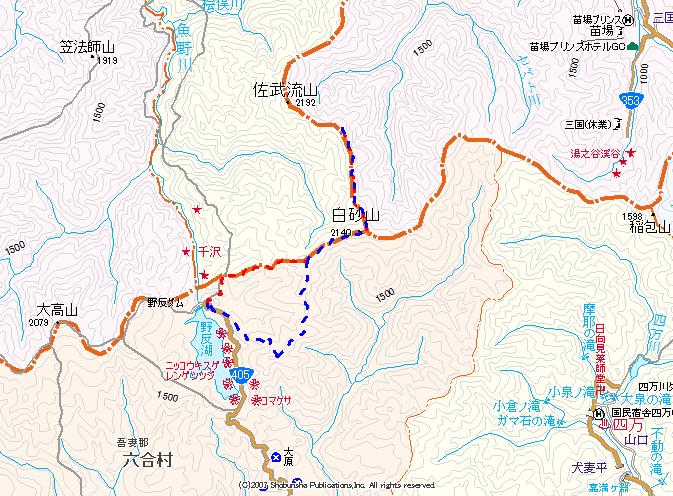

雨であっても、岩場など無く地に足が着くような場所なら何処へでも行ける。折角の残雪期であり、雪を利用して踏める場所を模索する。そこで入山のタイミングが重要な野反湖から佐武流山へのルートに行くことにした。佐武流山は既に踏んでいるので、実際はその途中の赤土居山(赤樋山)が目的地となる。2000年秋に切明から佐武流山への夏道が完成した。よって野反湖から残雪期に信越国境の稜線を辿る方は、以前ほどではなくなったとも聞いている。ただこれは佐武流山を目指す人の場合の話で、私の目標としているのは赤土居山。白砂山から先は微かな踏み跡程度しかあてに出来ない。となると残雪期の白砂山経由のルートが、狙うに際し一番の無難なルートとなる。それから折角行くので、新しく地形図に載った猟師ノ尾根(1802高点)も踏むつもりで計画に入れた。地蔵峠の東側の1802高点も地形図に地蔵山と表記され、ここも既踏済みだが新たに載った事で1座として踏める場所となった。

0:15家を出る。今日の経路では高速利用は無い。いくら1000円だからと言って多用すると、燃料消費は自ずと嵩む。今日はゆっくりとエコ運転。大戸の関所を経由し、郷原駅前で国道145号に乗る。そして長野原草津口駅を右に見たら、その先二つ目の須川橋交差点を右折して国道292号に入る。野反湖の現地までは292号の基点から30キロほど。すれ違いの車は全く無く、ヘッドライトは野反湖に向け奥へ奥へと進んで行く。本来は4月24日(10時)の冬季ゲートが開いた時点で入山すれば一番いいのだろうが、既に11日も経過してしまった。この時季の雪解けは早く、たかが10日、されど10日であろう。前年度も5月中旬にここに来ているが、その時より路肩の雪は少ないように見えた。そして野反湖の北岸、レストハウスのある白砂山登山口に到着(2:20)。駐車場には私を含め4台の車。コース全体を考えるとすぐにスタートした方が良かったが、僅かな仮眠が日中の歩きに及ぼす影響力をヒシと感じており、僅かな時間でもとシュラフに潜り込んだ。潜り込みながらも今日の行動予定を頭の中に地図で辿る。腐れ雪であろうから、カンジキには撥水材をスプレーせねばとか、後半は日没夜行となるからヘッドライトを予備も含めて確認する事、ビバークできる装備も準備する事。それらを思いながらウトウトとしていた。

やや中途半端だが30分ほど横になれ、3時に起きモゾモゾと準備をしだす。寝る前に思った事を順次実行し、最後にザックの底にも撥水剤をスプレーした。ちょっとのんびり感もあったが、3:38ヘッドライトで入山する。白砂山まで行くのは11年ぶり、八十三山に入ったのが2000年春なので、9年ぶりの入山となる。空を見上げると星が出ている。今日はこれを信用する事はできない。ゆっくりと崩れてくるだろう。外気温は暖かく、スタートしてすぐに腕捲りして歩いているほどであった。雪は当然のように北斜面に多く、ハンノ木沢までの斜面にびっちりと乗っていた。そしてそのハンノ木沢の渡渉だが、以前は石伝いに渡った記憶があるが、しっかりとした木橋が設置され、大雨でも気にせず渡れるようになっていた。そして右岸に移ると、雪は全く無くはっきりと見える夏道を伝ってゆく。

地蔵峠のお地蔵さんに挨拶して行こうと思ったが、ほんのちょっとの距離を端折ってしまった。分岐道標から僅かに進むと再び雪が現れ、乗ったり降りたりしながら夏道のルートを追って行く。4時になり辺りが白みだし、ヘッドライトを消灯する。周囲の雪が見えるものの、このエリア周辺の雪が多いのか少ないのか判断はできなかった。そしてほぼ1時間で地蔵山に到着する。そこにはテントが張られ、外に残されているストックの本数から、2名が中に居るようであった。ここで幕営と言う事は、帰りに時間切れで幕営したとみるのが妥当だろう。奥を狙うベース地としては登山口に近すぎる。静かに足音を立てないように横を通過して行く。地蔵山を越えると広大な雪面が尾根上にあり、目指す堂岩山が八十三山と並んで高い位置からこちらを見下ろしていた。

地蔵山から先は殆ど夏道は雪に覆われ、何処にあるのかも判らず迷走するトレースを追う様に進んで行く。時折ブルーの荷紐がマーキングとして結ばれていた。水場の分岐に着くと、6人用のテントが残されていた。大きい割りに中からの動きが無いので、残されていたと判断したのだが、外にストック類も無かったので、既に出発した後だったようである。残雪期なら雪の上にテントを張りたいものだが、温かさを優先して雪の無い水場への分岐に設営したとも考えられる。寝場所への思いは色々有るようである。もっともここは水がある事で選んでいるかもしれないが・・・。この分岐から堂岩山へ登ってゆくと、真新しいトレースが先に続いていた。トレースから見られるソールパターンは4種類。パーティーの中には女性も居るようで、小さな足跡もあった。そして2000m付近の笹薮を前にして、カラフルな雨具を着たパーティーを捉えた。総勢5名で、やはり女性が一人居た。トレースを使わせていただいたので挨拶をしたかったが、私が思うコース取りと違う方向に進んでしまった為に声をかけられず。結局ササ漕ぎを選んだ彼らより、雪に乗った急峻を選んだ私の方が速く、一気に捲くってしまった。目視できるようになった時は20mほど後方に見え隠れしていた。2030m付近で僅かにササを漕いで進み、やや急峻を直登すると堂岩山に到着した。

堂岩山に到着した時は、陽射しもあり明るさも出てきた。しかしここから見える白砂山はまだまだ先の方にあり、そこから派生する佐武流山側への稜線は真っ白いガスに包まれていた。まだまだ先は長く、この時点で夜歩きを覚悟していた。北に見える八十三山は、そのデンとした山容に登りたい衝動に駆られる。堂岩山の東端に進み、北東に下りて行く。そして堂岩山下の分岐で立ち止まり、一度中尾根ノ頭を遠く望んでから、再び足を進める。

稜線上の大きな雪田を前にして、ハイマツの間の雪面を闊歩して下りて行く。そしてふと懐を触ると、地図が無い事に気がついた。途中まで見ながら来ているので、持ってきているのは間違いなく、どこかで落としてしまったようであった。先ほどの薮か・・・。夏道がしっかりしており、地図が要らないような場所ならいいが、ここは地図が必要な場所。かなりブルーになる。無くしたのは地形図の方なのだが、幸いにも補助用にエアリアマップを持っていた。ただこれは谷川岳エリアのみで志賀高原エリアは持っていなかった。中尾根ノ頭を踏んだ後に八間山側に進もうと思っていたのだが、堂岩山からピストンした方が安全な事になり、夜間なら昼間のトレースが使える事になる。地図の紛失により、臨機応変に予定を変更せねばならなかった。

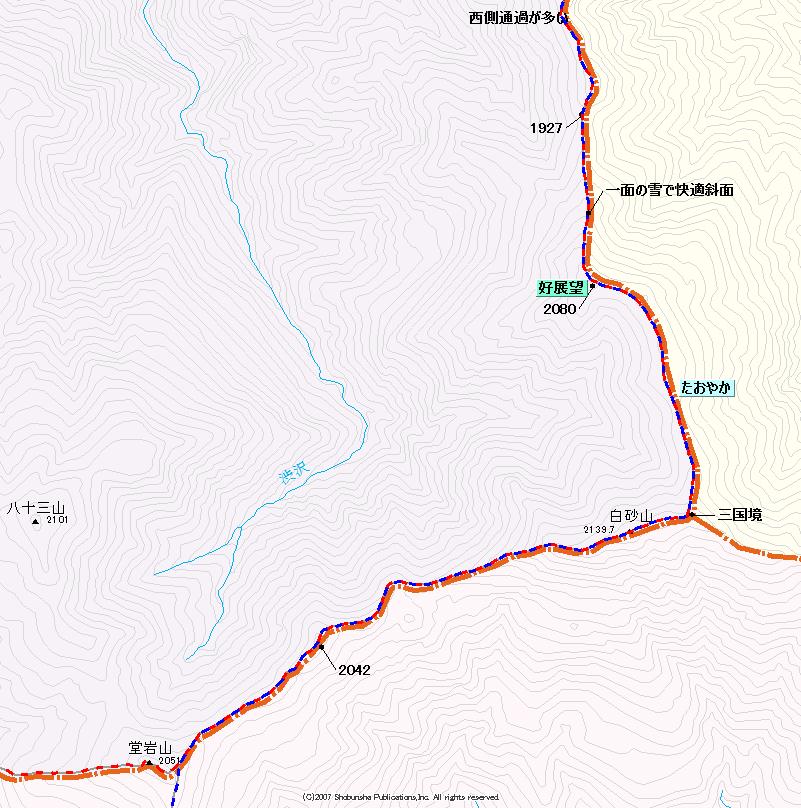

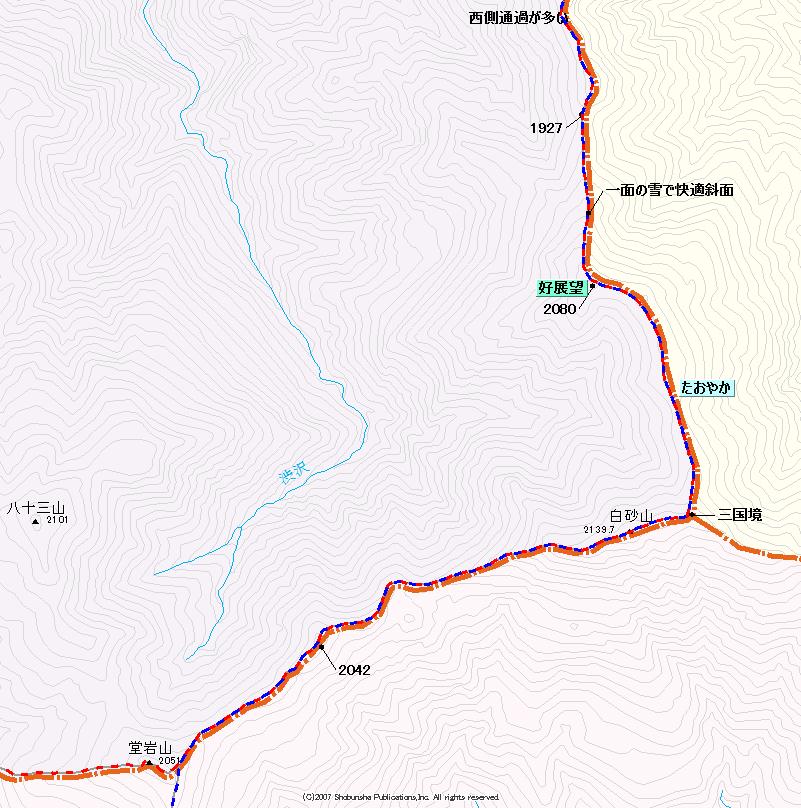

2042高点に差し掛かる頃、振り返ると後のパーティーが堂岩山を下り出しているのが見えた。パーティーの先頭はグレーの雨具、その後ろは赤や黄色を着ている。遠くから見ると、そこに居ると判っていてもグレーは良く見えない。あってはならないが、遭難時を想定するとグレーはかなり不利になるだろう。この上信国境の南側は、気持ちがよいほどの雪面が広がり、ちょっと雪遊びをしたくなるような場所であった。ここだけの為に有り得ない話だが、スキーで滑りたいような気持ち良さそうな斜面であった。目指す白砂山も良く見えており、堂岩山までの経路より、楽に足を進められていた。そして2100m付近で白砂山の肩的場所に乗り上げ、ダケカンバの密生するその先に山頂部が見えていた。

スタートから4時間が経過。やっと白砂山に到着した。山頂を判断させる物は、雪面から出ている斜めになった看板と、北側のダケカンバに結ばれた赤いリボンのみであった。なぜか到着と同時にガスに巻かれ、すぐ近くの東側の三国境でさえ見えなくなっていた。佐武流山側に先に進むのは決めていたのだが、後から向かう猟師ノ尾根の様子も見ておきたかった。しかし何も見えず・・・。白砂山から東側は、殆どトレースは無いものと思って来たが、意外や進んでいる人が多い。やはり残雪期の野反湖側からの佐武流山へのルートは永遠に不滅と言う事であろうか。群馬・新潟・長野との三国境で5分ほど食事休憩をし、信越国境に足を踏み入れて行く。進行方向が90度変わる2080m峰までは至極なだらかな尾根で快適そのもの。平坦になればなるほど周囲を見る時間がとれ、カメラを構える回数も増える。しかし相変わらず赤土居山はガスに包まれていた。

2080m峰からは、これでもかと言うほどに高度を下げる。高点を取っている1927高点が最低鞍部であるから、2.5万図での等高線は、その間に15本引かれている事になる。標高差は約160mで、勿体無いほどに高度を落として行った。雪面上にはかなり細かなステップのトレースが残る。どうやら女性が歩いているようであった。この信越国境稜線には、白や赤、黄色や緑のプラスチックプレートが真新しい釘で打ちつけてある。三国境から下り始め、最初に目に入った時は昔の残存物かと思って注意して見なかったのだが、次々と現れてくるので、そこに顔を近づけると、かなり新しいものである事が判った。稜線頂部を外している事から、夏道があるであろう場所をつなげて打っているようであった。

1927高点の北側、1970m峰へは楽に雪に伝って行けると見えたが、西側に巻く部分が多かった。その次にある2035.9m三角点峰へも、堅い東側の雪は途切れ途切れになり、尾根上の藪を漕いだり、西側の雪を拾うように進んで行く。ただ西側は雪が緩く、かなり深いつぼ足の連続であった。ここの帰りの通過はカンジキを着けようと心に誓う。2035.9高点は、地形図通りのなだらかな地形で、展望も良く気持ちがいい。エアリアに記されている「沖ノ西沢の頭」の文字を探したが、それらしい標識は皆無であった。ここはテン場にも適当であった。さて次のピークが赤土居山となる。少し天気が回復して周囲が見渡せるようになり、たぶんあれだろうと思われる高みも見えてきていた。三角点峰の雪の状態が良く、この分なら僅かで到達できると思っていたが、この先はそう簡単ではなかった。

簡単ではないと言うものの、さほど難しいわけではないが、楽に雪に繋がって行ける場所ではなかった。途中には赤茶けた崩れやすそうな壁を持つ岩峰もあり、そこに差し掛かる20mほど手前で、大音量が谷あいにこだまし、その方向を見ると雪が跳ねるように谷を下っていた。上の雪庇が一気に落ちて、何トンもの雪崩が起きたのであった。轟音のリフレインがしばし続く。踏み跡が谷寄りに付いている場所もあり、今の今なので、流石に緊張しながら足を出してゆく。この付近には、これまでに比べやや短い間隔でプレートが打たれていた。薄っすらと道形が判る場所もあるし、笹やシャクナゲにかき消されている場所もある。面倒な通過点は大きく西側を巻いて通過して行った。三角点峰とのちょうど中間点の峰は岩峰で、ここからの眺望は良く奥山に踏み入っている感じが強くする景色があった。最後の登りであるが、やはりこれまで同様に、楽に雪に繋がって行ける場所は無く、つぼ足と薮漕ぎとを交互にしながらあがって行った。途中のハイマツか、マツヤニが酷く木々を掴む場合は要注意。最後の最後で等高線が緩み、雪に繋がりながら登ってゆく。

登山口から6時間20分、赤土居山に到着。見たかった佐武流山側はシラビソ樹林に閉ざされよく見えない。その代わり他の方角はそこそこの景色があった。少し北側に進んだ場所の枯木に、中之条高校MCの標識が針金で縛られていた。MCとはマウンテンクラブの略なのだろう。それにしても設置年号が凄い。標識から読み取れるのは、1978年製である。この標識も31歳。人間で言えば油が乗ってきた頃か・・・。それからこの山頂には、紅白のプラスチックプレートが同じ木に打たれていた。今日はここまでだが、この先も同じように打たれて続いている事だろう。トランシーバーを握るとKUMO氏が出てきてくれた。そこで猟師ノ尾根の話をすると、「尾根」とあるのでは山を示す山名にはならないだろうとの見解が伝えられた。確かにそうである。尾根は尾根、山は山である。ただ1802高点を指し示しているように地形図には書かれている。少しモヤモヤした部分が残るが、いずれにせよ自己満足の世界なので、自分が踏みたければ踏めばいいだけであり、行く行かないは自分の判断となる。まあ1座残して、また来るチャンスを残しておくのも手である。地図を無くした事もあり、かなり行動を迷っていたのだが、地図を奪った自然から、「今日は行くな」というサインだったのかもしれない。15分ほど滞在し、下山となる。

雪のある場所の下りは快適。ストックでバランスをとりながらグリセードをして滑って行く。雪が切れた所でワカンを着けようかと思ったが、尾根上の石楠花やササが気になった。かえって邪魔になる場合も出てくる。軽い薮漕ぎと西側斜面の我慢のつぼ足が続いた。途中の岩峰を越えると、人の声が近づいてきた。行き会うと、堂岩山手前で追い抜いたパーティーであった。標準語のきれいな方ばかりであり、東京からのハイカーのようであった。ただパーティー内が少々喧々囂々としているようであった。少し和ませるように、「水場でテントを張った方ですよね」と声をかけると「そうです」と中の一人が答えてきた。時計を見ると10:40、5人全ての背中にはサブザックだけでテントは無いようであった。「この時間から佐武流を踏んで戻るのですか」と聞くと、ルート情報をやけに聞いてきたり、残雪情報を求めてきていたので、この周辺に入山するのは初めてのようであった。そしてその言葉が火に油を注いだ形となった。進度を一番気にしていたのは中の女性であった。「そうなの、帰りも長いのに・・・」と強い言葉が吐かれた。言わんとしている事は全て判った。女性はもう無理と判断しつつパーティーに同行していたのであった。水場に幕営なら、充分踏んでこれる距離であろうが、足が揃わないのか、パーティー全体としての進度が遅いのか・・・。周辺情報を知らないついでに、「切明から夏道がありますよ」と喉元まで出かかったが、グッと堪えてそれは押し殺した。行く者の後ろ髪を引くようなことはしたくないので、「頑張ってください」と告げ、背を向けた。パーティーの声が暫く背中に聞こえ、だんだんとそれが離れて行った。私が進んでいる事もあるが、そのパーティーも先に進んで行っていた。しかし10分ほど経過した辺りで、その声が再び大きくなってきた。どうやら撤退を決めたようであった。ここまで来たならば、赤土居山まで行けばそこそこ達成感もあるだろうが、時間と体力がそれまでも許さなかったようであった。

2035.9三角点峰に戻り、そこから30mほど下った肩的場所で昼食とした。白湯を飲みながらヤキソバパンをほうばる。パンの甘みが強く感じられ、自然の景色の味付けがありかなり美味い。少し休憩している間にパーティーが追いついて来るかと思ったが、待てどもそれは無かった。向こうも休憩を入れたのだろう。西側を巻いて1927高点まで来ると、あとはおおよそ雪に伝って行ける。ワカンを付けたいほどにグズグズなのだが、カンジキでトレースを崩しては、後続が歩き辛いと判断し、仏心でつぼ足を続ける。2080m峰までは辛抱の登り。登り切ってしまえば、白砂山までたおやかな尾根が続く。歩きながら白砂山を見ると、二人のパーティーが東に下って来ていた。この御両名はご夫妻のようで、三国境の直下ですれ違い、少々会話をする。「どこからですか」と質問され、「赤土居山までピストンした帰りです」と返答するも、場所が良く判らないようであった。ご夫妻は佐武流山まで行くようで、幕営装備は背負っての行動であった。するといきなり「テントのパーティーは」と聞かれた。なぜに知っているのか不思議だったのだが、途中撤退で戻ってきている事を伝えた。するともう1名の単独のハイカーが降りてきて、信越国境に足を踏み入れた。昔も今も残雪期のここは賑やかなようであった。

三国境を通過し白砂山まで戻ると、古びた赤布の西側に真新しい赤布が縛られていた。おそらく最後に行き会った3名のうちのどなたかが設置したのであろう。付けた人のものであろう踏み跡を辿ると東に向かっていたのだった。もうここでは猟師ノ尾根は、全く眼中に無かった。なぜか先ほどまでしっかり見えていた山頂部が、往路同様にガスに包まれた。今日はここからの展望は見させて貰えないようであった。三国境を最後にして、この先で行き会う方は皆無となった。大きく下り込み、2042高点を含めた大小のアップダウンを経て西進して行く。中尾根ノ頭からのコース取りを最後まで迷っていた。堂岩山まで戻るまでに判断せねばならないのだが、時計を見ると14時前。ライトが欲しくなるまでに5時間ほどある。これなら途中で迷う事を想定しても、時間にゆとりがある。夜間行で迷うなら厳しいが、ガスの中でも明るいうちなら何とかなる。八間山まで行ければ、そこから野反峠に降りてしまうメインルートなら、トレースもあるだろうと予測を立てた。結局地図の無いリスクを抱えたまま、当初の予定通り八間山経由で下る事とした。

堂岩山下分岐は迷うことなく左にルートをとる。やや伸びたササが、斜めの斜面をより滑りやすくしていた。この先は厚い雪が尾根を覆うが、ほとんどが緩い雪となっており、深くトレースを残しながら進んで行く。ところどころ夏道が出ている所もあるが、そこと雪が残る所の高低差が大きく、雪に乗り上げるように何度も越えて行く場面もあった。そして1944高点が近づく。エアリアではこの1944高点を中尾根ノ頭としている。一方日本山名事典では、1944高点の南西側の肩的場所で標高をとって1920m地点を山頂としている。さてどちらが適当か、この目と体で判断しようと進んで行く。

1944高点到着。上から下って来ているので登り上げた感じはないが、展望がそこそこあるので山頂部として居心地はいい。そして南西側を見下ろすと、少し低い位置に山名事典のピークがある。ピークとは言うものの地形図通りの肩的場所となる。尾根を伝い1920標高地点に辿り着く。そして先ほどの場所を見上げる。うーん微妙。でも展望も含めての現地判断だと、やはり高い方に軍配を上げたいような気がする。家に戻って地形図を見ると、確かにタカンボウ沢と堂岩沢の中尾根の最高部は1920ポイントであり、地形から見る尾根の頭は1920mで合っている様であった。ただただ夏道のあるルートを見てしまうと、違和感があるだけなのであった。どちらのポイントにも何も人工物は無く、リボンでもと思ったが、そんなこんなの経緯で何も残さず通過となった。

中尾根ノ頭の先はビッチリと雪があり、どこに夏道があるのか判らぬほどであった。傾斜が緩やかになるとグズグズの雪面になり、時折股まで踏み抜きながら進んで行く。1820m峰を越え、次の1895高点までは牛歩のようにゆっくりとした歩みで登って行った。ここは登って行く斜面は広大で展望が良く、さぞかし山頂もと思って行くのだが、実際の山頂部はシラビソの林立した、やや暗く思える場所であった。ただありがたかったのは、この先は明瞭に夏道が判るようになり、雪こそあるが安心して歩いて行けた。周囲はどんどんガスが濃くなるが、それに反比例するように足元の道はくっきりとしてきていた。

1930m峰を越え、次の1920m峰に立つと目の前に八間山があるわけだが、全くガスの中。最低鞍部からは再びビッチリと雪が覆い、なだらかな斜面に狭いピッチのトレースを残しながら行く。するとガスの中から人工物が浮き上がってきた。八間山の休憩舎であった。殆ど傾いた状態であり、気合で立っているかのように見えた。小屋の西側には三角点もあるが、等級も何も判らないほどに、のっぺりとした表面をしている石柱であった。さて時計はやがて16時となる。日没まで3時間。もう北西側に降りてゆく事を決めていた。

八間山から下降しだすと、そこにはトレースがいくつか見えた。がしかしかなり不明瞭。尾根を狙って行かねばならないのを、判らないままやや北側に進んでしまった。いつになっても顕著な尾根が現れないので間違った事に気づく。しかし間違っているはずのこちらにも真新しい赤布が下がっていた。もしかしたら堂岩沢からのルートなのか・・・。そうは思っても地図も無ければ視界も乏しい。ここは野生の勘で東にずれる。東に行けばどう転んでも野反湖に降り立てるからであった。するとずれて行く先に尾根が見え出してきた。尾根に乗ると夏道を発見し、またまた雪に乗ったり降りたりしながら下って行く。そして1631高点を過ぎると、左側からエンジン音がするようになって来た。もうゴールも近いのが判ると、自ずとストライドが伸びてゆく。

八間山池の峠登山口に降り立つ。舗装路を伝って野反湖北岸に向かって行く。何台も観光帰りの車がすれ違う。もうすぐ駐車場と言う場所に差し掛かると、駐車場から「おつかれさま~」と言う声が聞こえた。レストハウスの従業員も帰る時間なのであった。最後は僅かにショートカットをして駐車場に降り立った。