「穴毛谷」。なんとも微笑ましい名称の場所であるが、近づく人は極僅か。好事家か無鉄砲か、はたまたアルピニズム思想を持つ者達か。ここは日本最大の雪崩が起きた場所で有名であり、その2000年の災害は9年経過してもまだ耳新しい感じでもある。それ以前も以後も事故は発生しており、犠牲者が出る度に大きく報じられ、怖い谷としての名を轟かせてゆく。ちなみに2000年の事故報告からは、流出した雪の量166万㎥(立法メートル)。流下距離4.6km。最大速度180km/hとなっている。理解できる桁を超えていて他の世界で起こっている事のようであるが、ハイカーが集う新穂高温泉のすぐ上で起こった事であった。

躊躇させる全ては、前記の事柄からであった。「判っていて行く」と言う部分をどう判断するかである。既に雪崩は落ちきり安定期に入っているとは言え、狙う場所は穴毛槍であり、途中から穴毛谷を逸れて行かねばならない。そこで別の雪崩れやすい場所があるやもしれない。さらには岐阜県警発表の「危険地域指定」は、毛穴谷の入口にチェーンを張られたような感じでもあった。モラルとアルピニズムの狭間で、正論や持論、こじつけや言い訳、等などを色々並べて頭の中でシャッフルする。「踏みたい」とか「行きたい」が気持ちの一番高い位置にあり、これを外せないのだからもう行ってみるしかなかった。ただ、現地状況によっては偵察山行にするつもりで、日頃のように「是が非でも踏んで来よう」と言う部分は持たずに出向く事にした。

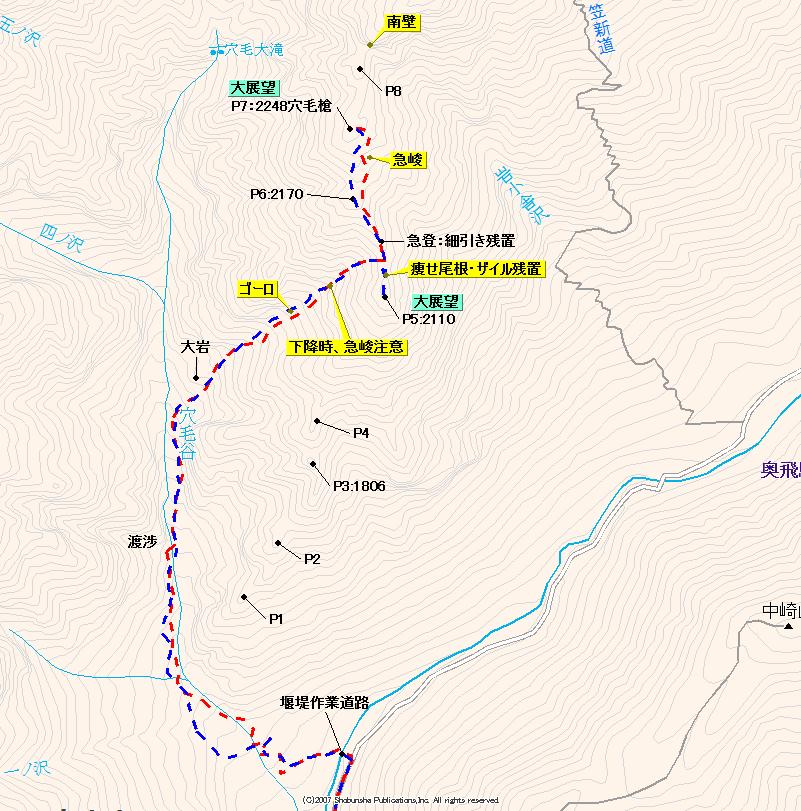

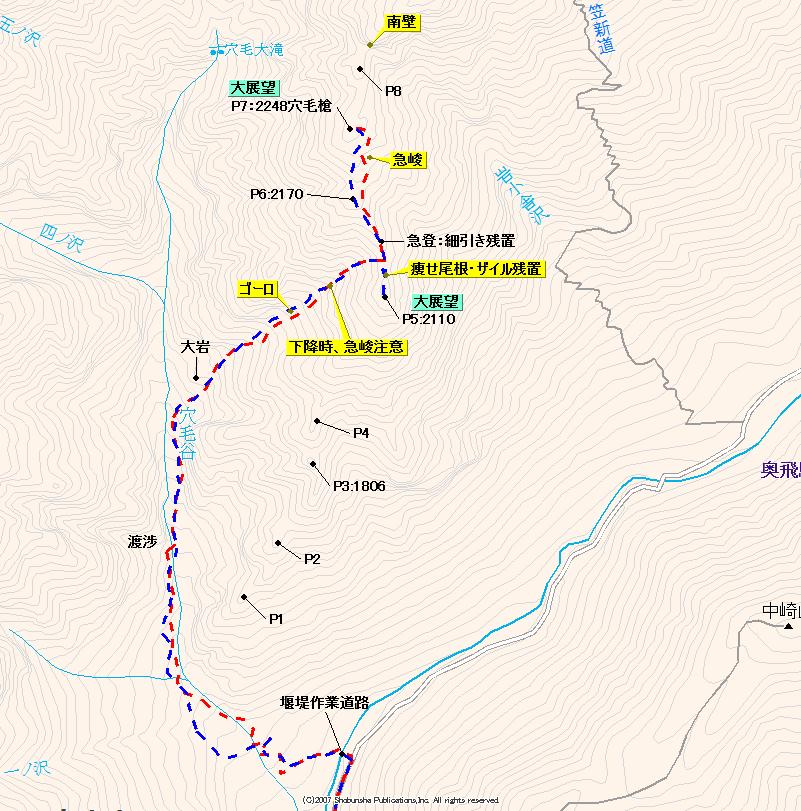

前置きが長くなるが、参考までに添えておく事にする。穴毛槍を狙うにあたり、計画段階で3ルートほど見出した。それは次の通り。まず一番目は、一ノ沢出合の尾根末端からP1から順番にクリアーしてゆく岩屋のベーシックルート。このルートは沢山報告が上がっているので、何とか伝えそうであった。次に笠新道を上がって杓子平から下って狙うルート。しかしこれには大岩壁である南壁を下降しなければならない。壁を下から上がる分には何とか探りながらでいいが、下りとなると、着地点を判らずして降りて行くのはリスクが大きい。雪の付き、氷、負荷条件も加味すると、壁を下るのは安易に選択できなかった。ただここまでに書いた2つの選択は穴毛谷の通過は無く、雪崩から少し回避できているような思いもあった(実際は何処でも起こり得るのだが)。そして最後に、穴毛谷を詰めて三ノ沢出合から北東にルンゼを詰めてゆくルート。地形図からは、これが一番近く、そして登り易そうに見えていた。あと抜戸岳南尾根として、穴毛槍としての顕著な峰は、なんと言ってもP5の地形図読み2110m峰(2117mらしい)である。しかし2248高点を山名事典もエアリアも山頂としている。行かねばならないのは2248高点の方であり、「槍を踏んで来た」と言えるのはP5の登頂である。三ノ沢向かいのルンゼは、詰め上げるとP5の北に出て、双方を狙うにも好都合のルートなのであった。

0:30家を出る。三才山有料道路手前のセブンでヤキソバパンを仕入れ、トンネルに潜って松本に下りてゆく。158号を行くと、途中の電光掲示板に「上高地 落石により通行止め」と書いてあった。今日、沢渡側から入ろうとしている人は残念な事になる。まあ出向く人なら、このくらいの事は調べて行くか、他愛も無い問答を頭の中でしながら平湯に向かう。安房トンネルに潜り、料金所を通過する。珍しくゲートは2箇所開いていた。以前は一箇所しか開いていない時が殆どで、列が出来て不快であったが、今回はスムーズに通過できた。471号の崩落箇所も跡形も無く整備され、直線的な道で栃尾を目指す。直線的と言えば、栃尾から槍見への道もそうであり、「山のホテル」前を通過して、すれ違いに苦労していた以前がウソのようでもあった。すぐに市営駐車場に入れようかと思ったが、とりあえず左俣のゲートまで偵察と、奥まで車を入れてみる。ゲート前はホテルニューホタカがあるのだが、余地には注意書きがあり、駐車は一日500円と書いてあった。一日500円なら、下の公営の駐車場より安い事になり、ここに停めてしまおうかと思ってしまった。でも新穂高は、村営(現市営)からスタートするのが正統派。などと持論があり、戻って深山荘前に停める。ゴールデンウィークは停める場所が無いほどに賑わっていただろうが、階段状の駐車スペース全てで8台しか車は見られなかった。やはり連休後はぐっと入山者が減るようである。時計は3:35。天気は下り坂であり、先行逃げ切りと行きたいところであったが、場所が場所だけに夜明けを待つ事にして、しばしシュラフに包まった。

この時期は4時前に夜が白み始める。20分ほどの仮眠でモゾモゾと準備をしだす。今日は何があっても良いようにフル装備。40mザイルにヘルメットにハーネス類。12本爪とワカンにピッケル。登山靴はこれらと一緒にザックに括りつけ、足許は堰堤越えと渡渉用に長靴履きとした。かなりの緊張感を持ちながら市営駐車場をスタートする。蒲田川の流れは太く激しく、支流の穴毛谷での渡渉が気になったが、今日も簡易ウエダー仕様で抜けて行くつもりであった。ターミナルの登山届けを出す場所には、連休には県警が居たのだろうか、居ないと判っていてもチラチラと目が行ってしまう。中崎山荘西側の鉄筋で出来た建屋にも解体工事の手が入り始めており、もう廃墟同然となっていた。賑わう右俣側に対し、左俣はこの先のニューホタカしか残らなくなってしまうのか。そうなると貴重な存在になる。ここからはP5の穴毛槍のスクンとした姿が仰ぎ見れる。“今日はあそこに登るんだ”と体に言い聞かせるのだが、この時はまだまだ登頂の自信は無かった。そして左俣ゲート前に差し掛かると、出発準備をしている二人のパーティーが居た。スキーヤーではなさそうで、皮の登山靴の紐を縛っているところであった。ゲート前での無法駐車のようであり、目を合わさぬよう黙って横を通過しゲートを越えて行く。

林道のフキノトウは花期がとうに終わり、種を飛ばしているものもあった。雪解けの早さ、その後の気温の高さがそれらから見て取れた。歩きながらも、目指す穴毛谷が終始見えている。広大な扇のような裾野を広げ、奥に続いているのだが、そこには全く雪が見えない。この部分は想定内なのだが、あまり雪が無いと上に行ってからの渡渉点が気になる。あとは、この分で行くと三ノ沢出合東のルンゼも雪が無く、崩れやすいゴーロ斜面を登らねばならない事も予想できた。全ては現地に行ってみないと判らないのだが・・・。ゲートから1.1キロの場所で、左手に入る道がある。その先に橋も見えており、これが堰堤の工事用の作業道であった。帰りに把握したのだが、ここからもう少し先に進むと、抜戸南尾根の末端に登って行く作業道も有るようだ。選択としては前者より、この後者を選んだ方が堰堤越えが楽なようであった。しかし、左俣林道からこの上部に行く作業道の入口を確認していないので、何処から入るのかは判らない。往路では1.1キロの場所からしか入る道は無いものと思っていたので、迷わず左に折れて進んで行く。

作業道は九十九折をしながら最初の大きな堰堤を右から巻き込むように進んで行く。尾根斜面にはピンクのシャクナゲが綺麗な花期を迎えており、目を和ませてくれる。すると目の前に作業現場が広がった。どうも現在進行形で、穴毛谷の堰堤群の左右に黒い土を盛った地形が多々見られた。その黒い土を攪拌する機械がここにあり、それを現地に送る黒い太いパイプが長く伸びていた。斜面をコンクリートで固めず、植生が着くように固着する特別な土のようであった。これらを見て、今日の帰りは作業員の居る中を下らねばならないと覚悟をした。怒られないよう、邪魔をしないよう降りねばならないと心する。

この作業場から先は、適当に堰堤を越えて行くのだが、2(3だったかも)個目に現れる堰堤は1.4mほどの段差がある。ザックは投げ上げ、腕力で越えて行く。どうやら作業現場から早めに右岸に移ってしまい、遡上した方が楽なようであった。初めてなもので的確なルート取りは判らず、ここを上がってから最初の渡渉をして右岸に移る。渡渉点の水はさほどでもなく、石伝いに容易に渡る事ができた。そして右岸側の吹き付けた土の場所を利用させてもらい上に行く。足を乗せても全く沈まず崩れない。間違いなく凝固剤のような薬剤が練りこんである土なのだろう。右手には、岩屋が尾根に取り付くルンゼが見える。穴毛谷を挟んだ対岸側にはニノ沢が広い雪の裾野を広げている。ここに来て、「さあ穴毛沢に入った」と言う実感が沸いて来た。谷の上流を見ると抜戸岳からの稜線が見えている。それがかなり近い。昔の登路としてここが利用されたのが良く判る気がする。雪崩さえなければ上までのアプローチは早いのである。しばらくは右岸を行く。時折電線が横に張ってあるのが見られる。おそらくこれらは雪崩感知の電線であろう。右岸を詰めるだけ詰めると、大きな流れが右岸側にあり、それ以上進めなくなる。その手前にはちょうど渡るのに適した石が配置され(自然)、少し足が濡れるものの、中央側へ渡る事ができる。この場所から30mほど下流にも適当な場所があるが、詰めてきて判りやすいのはこちらの方であろう。

石の上には時折赤ペンキの記号が見える。こんな広い中で、それらを拾って進むのは難しいが、何となく歩き易い場所を進むと目にする事があった。左岸側にも流れがあり、右岸と左岸の流れに挟まれた、中州的な場所を登っている感じであった。ニノ沢と三ノ沢の間には2.5ノ沢と言えようルンゼがあり、そこにも白い帯の雪渓が残っていた。そしてニノ沢出合から400mほど上流で、やっと雪渓に乗った。もっともっと早くに雪に乗れると思っていたが、三ノ沢の出合まで残り300mほどの場所まで雪無しで上がれた事になる。ここで長靴から登山靴に、ストックからピッケルにスイッチする。そして12本爪を着ける。しかし準備が緩慢で、アイゼンのサイズを靴に合わせて来なかった。ソールが20mmも長い靴に合わせてあり、ここで調整。といきたいところであったが、ドライバーはあるがスパナが無く、トライしてみるが調整不能。バンドの締結力で無理やり押さえつける方法をとった。

雪渓の上に足を乗せてゆく。これまでとは外気温は5度ほど違うだろうか。雪渓上は冷気の層がありかなり涼しい。晴れならばこの状態も嬉しいが、曇り空でどんよりしており、寒いと感じる方が強かった。右(東)側には大岩壁があり、こちらを押しつぶすかのような威圧感がある。落石は無いか、上の方に注意を払いながら下を通過して行く。雪は良く締まって状態は良く、快適にアイゼンの刃を立ててゆく。そして雪渓に乗ってから7分ほど経過し、左(西)側に大きな三ノ沢が見えてきた。登りたくなるような傾斜だが、上部に行くと恐ろしいほどの勾配になる。私には眺めるだけのルンゼであった。そして向かい側にP5(2110峰)の北側のコルへ繋がる大ルンゼがある。先の高い位置を望むと、土の出ているところが多い。やはり雪解けが早いようだ。ルンゼの入口には小山のような大岩があり、まるでこのルンゼの門番のように立ちはだかっていた。忘れてはいけない、この先の穴毛谷だが、この出合で既に大きな流れが出ており、さらにその70mほど先にも流れが顔を出していた。その先はべったりと雪が乗っているようであった。帰りに余力があれば、穴毛谷の由来の岩穴でもと思っていた。

三ノ沢向かい側のルンゼに入る。大岩の南側から入るのだが、大ルンゼの南に細いルンゼがあり、ここからのデブリが斜面を覆い尽くしている。足許を良く見て雪の塊を選ぶように進まないと、踏み抜きが多くなり苦労する通過点であった。そして一旦草つきの場所を通過。ここは一見フカフカとしてそうであるが、表面のすぐ下は、ゴーロであり、アイゼンの刃音をさせながらガリガリと登って行く。少し南寄りに進むとササの斜面であった。ひと登りすると、先ほど下から見ていた岩峰の上に出て、岩峰の上に行けるような尾根があり、その岩峰の頂部は、踏まれて出来たような禿た場所になっていた。暫く登っては、顔を上げ先を望み、振り返っては標高差を確認する。三ノ沢の奥には雷鳥岩付近の荒々しい岩壁も見えている。進むべき方向の傾斜も増してきており、緊張度が自然に増してゆく。

1800m付近で一旦雪は途切れる。先ほど同様に草つきの下はゴーロ帯で、ガリガリと上がって行く。ここはアイゼンを外して通過の方が良かったようだ。南側を選べば僅かに雪渓もあるのだが、傾斜が強くそれを避けた。あと北側にルートをとると、笹の中に踏み跡のような筋があった。獣なのか、もしくは大岩の落石により出来た筋だったのかもしれない。無積雪期に好んでここを登る人が居るのかどうか。登るならゴーロの中を真っ直ぐ登るだろうから、筋の主は落石なのだろう。ルンゼ内を左右に振りながら、足の置きやすい場所を選びながら上がって行く。1850m付近からは南寄りに雪に繋がるようにコースを選んだ。ただ急峻。直登でなく、やんわりと九十九折を切るように登って行った。展望がよく広大で、登れども登れどもゴールが見えないような、そんな錯覚さえしていた。ただ足を前に出しているので着実に高度を稼いでいた。ちょっとでも滑落すれば、下まで落ちてしまいそうな場所であり、危険でないと言えばウソになるが、さほど怖さを感じる場所ではなかった。

2040m付近で、北側に一本のルンゼが派生しており、地形的にはこれを上がってしまえば、2248高点には近いようであった。それを左に見ながらルンゼを詰めて行く。最後はかなり勾配がきつくなり、南側の岩場の下、次に北側にずれて岩の上に草の乗った場所を選んで登って行った。最後の最後は雪が切れて、15mほどの薮漕ぎとなる。潅木を掴んで腕力で上がるような場所もあるが、アイゼンを着けているので、足元のグリップがよくグイグイと登る。そして小さなコルに到着。目の前に奥穂側の主稜線が広がる。とうとう念願の南尾根に登り上げた。

コルから南を向くと、そこにP5の2110峰が聳える。鋭利な刃を天に向けて突き上げており、その穂先に立ちたい衝動に駆られる。雪がある場合は、この先がリッジになり、かなり神経を使う通過点であるが、今は雪が落ちてしまっている。帰りに行くことにして、北穂の槍、槍ヶ岳の大槍と目を移しながら北に向かう。コルからの最初は藪に突入だが、少し西側に進むように行くとルートが見出せ、その先の岩と根の蔓延る急斜面には、朽ちた細引きが流してあった。テンションがかけられるか不安であったが、片手で荷重をかける程度ならまだ使えるものであった。ここを這い上がると雪渓が稜線を覆い、東側に白く繋がっていた。東側をトラバースするのかと進んでみるが、傾斜が強い。行って行けない事は無いが尾根頂部を進む。少し漕ぐ様な場所もあるが、短い距離なので負担にはならない。北を向いていると終始南壁が見えている。その手前がP7の2248高点のようだが、後になる南壁の黒さと大きさが視線の全てを奪ってしまい、完全にピークとしては霞んでしまっている。P7の位置が把握出来ると、その手前のP6が同定出来た。背中側がP5であり、各ピークを越えてゆく岩屋の気分にもなる。しかしながら、特に岩登りする場所やザイルを伸ばす場所も無く、安心して登ってゆける。P6の前にも小さなピークがあり、ここは東側の草付きの場所をトラバースする。雪が少しあったりの草つきとのミックス状態だが、不安箇所は無い。この先のP6も草付きで東側を巻く。巻ききると豊富な雪に乗るのだが、P7が近づくに連れて急斜面になり、そこをトラバースしながら上がってゆく形になった。ここはP6頂部を通過した方が、その後が楽だったようだ。最後は東側から突き上げるように2248高点の穴毛槍に到着する。

P7となる2248高点は、100人や200人が楽に休憩できるほどの広さがあり、さらには360度の展望がある。東側には二つの岩があり、山頂の最高点はその岩の上となる。とりあえず高点を取っているポイントに行き、雪の上に飛び出たシラビソの枝にリボンを縛る。吹きさらしであるので、このリボンは恐らく短命だろう。それから北東側には大きな窪地があり、ここは西風を遮るテン場適地となる。ここも広く、何張も張れるスペースがある。さて展望を楽しむ。はっきり言ってこれほどに展望が見えるとは思っていなかった。樹林があるとか、場所が悪く見えないのではなく、天気がこれから下降している中で、周囲は完全にガスに覆われていると思って出向いてきた。それが意外にも良く見えている。南を望むと、空に浮く要塞ような乗鞍岳があり、その右肩にはちょこんと御嶽山の姿もあった。そこから手前に目を引いてくると、先程までそこから見上げていた新穂高の温泉街がはっきりと見えていた。東に目を移すと、奥穂から槍に続く名だたる主峰群が見事な姿を見せてくれていた。180度転じ西を向くと、笠ヶ岳から大木場ノ辻までの荒々しい稜線ががくっきりと見えていた。2006年10月に向こうからこちらを見ていた雷鳥岩やクリヤノ頭も、顕著な姿で見えていた。ただ実際の笠が岳の頂きは、緑ノ笠が手前になり見えていないようでもあった。ここら辺はちと自信が無い。そして最後に北を見る。圧倒的な存在感で南壁がこちらを向いている。その壁の西側が容易に登れそうなのだが、実際は危険を伴うクライミングがされる場所である。手前にはP8のピークがあり、この前後もリッジの通過となるようであり、見た目の判断と、いざ足を踏み込んで行っての判断とでは違うようにも感じている。雪があって通過に有利に運ぶ部分と、雪が消えた方がいい部分とあるだろう。何せここP7までしか足を伸ばしていないので、この先の杓子平までは空白区間となる。南壁をクリアーしP9を登ってしまえば、後はルンルンで登山道に合流するだろう。P5の2110峰は東に寄らないと見えず、山頂大地の東に進み、そこから見下ろす。地図読み140mほど下になっているが、その鋭利な穂先は切味抜群であり、相も変わらずのそそるピークであった。トランシーバーを握ると、すずらん高原の別荘でコーヒーを飲みながらマイクを握る方と交信が出来た。相手の方も気持ちいいだろうが、こちらも負けていない。風も無く、寒くも無く、暑くも無く。これほどに楽に登れるとは思わなかった。ドキドキ冷や冷やの連続で、心的疲労が嵩む場所であると予想していたが、どちらかと言えば楽しく登れてしまったと言える。

雲はまだ張っていないが、天気が下り坂であることは間違いない。なるべくなら降られる前に安全地帯に下っておきたい。下山となる。最初は東側のトラバースを僅かに伝い、P6へは尾根西側に出て雪渓を降りてゆく。こちらのほうが遥かに伝いやすく、登りも西寄りの選択の方がいいだろう。そしてp6に到着すると、その山頂部の南側に入り口の狭い岩屋があった。奥を覗き込むとそこそこの広さがあり、一人ならビバークするにも適当な広さであった。この先は忠実に尾根頂部を伝ってゆく。コルへの最後は、残置ロープに頼らず降りる。そしてコル到着。ザックとピッケルをデポし、さらにはアイゼンも外す。上から見た時、P5に向かう尾根上にはほとんど雪が無いのであった。

コルからP5に向かう。なぜかP7に行く時よりワクワク感がある。ハイマツとコメツガ、スギなどが混雑した植生で、尾根は細い。雪が無いからいいものの、乗っていれば厄介な通過点となるであろう。コル寄りの場所には、先程急登箇所に設置してあったのと同じ細引きが4mほど流してあり、滑落防止の補助ロープとされているようであった。ただ縛られている木は非常に弱く、頼りないお助けロープであった。ここが核心部かと思ったら、本当の核心部はその先で、幅の狭い岩場を通過する場所になった。手がかり足がかりのある岩肌で、その周囲にはスギやシャクナゲの植生があり、掴みながら進むことが出来る。この岩が現れた場所から、朽ちて黒くなったザイルが流してあり、総長さ20m~30m程尾根上に這わしてあった。そしてここを抜けると雪渓が一部残っており、ナイフリッジ状になった雪の上を慎重に通過し、その先で10畳ほどの雪渓があり、最後は西から巻き上げるようにしてP5のピークに立った。ここが槍の穂先である。展望は言うまでも無く素晴しい。すぐ下に新穂高の駐車場が見え、人の姿も確認できるほどであった。先ほど居たP7が高い位置にあり、P9の壁と共にこちらを見下ろしている。何度と無く見上げていた穴毛槍に立てた。感無量である。もう思い残すことは無く下山となる。

岩場の下りはより慎重に足を運ぶ。もしここに雪があったら、ザイルを潅木に引掛けゆっくりと通過する場所になるだろう。そんなことを思う余裕さえあった。ここは登りより下りの方が楽で、危なげなくコルに到着した。再び12本爪をしっかり結わえ付け、下降に入る。藪を漕いで降り、雪に繋がると、そこから始まる長いスロープにやや及び腰になる。そう思ってしまうと、足先にもその気持ちが伝わるようで、踏み出した足が滑り、5mほど滑落しピッケルで止める。しばらく気の抜けない下りとなった。条件はさらに悪く、靴の裏はみるみるアイゼン団子となった。それらをピッケルで頻繁に叩き落しながら足を下ろして行く。重力に任せて片足に体重を乗せてゆくが、その一歩がズーと滑って1.5mほどの一歩になる。こうなるともう下りを急がず、確実性を優先させ、基本通りピッケルを突き刺して左右の足を進め、またピッケルを刺すという反復動作を繰り返した。途中から、雪の上は条件が悪いと、雪解けした草付きのゴーロ帯を降りてゆく。足を置く石のほとんどが動くものの、こちらのほうが遥かに楽であった。途中でアイゼンを外すと、さらに快適になり、結局2000m付近から1700m付近までゴーロ帯下ってきた。ただしここはバランス感覚が必要。一つとしてじっとしている石は無かった。ピッケルの石鎚がバランスを保つのにコツコツと石を叩き、その音が谷あいにこだましていた。その音を聞いているのか、周囲で鹿の警戒音が聞こえていた。

1700m付近で雪解け箇所が無くなり再びアイゼンを付けて雪渓の上を下ってゆく。上が上だったのでここも慎重になったが、この付近は踵を入れながらグサグサと広い歩幅で降りることが出来た。デブリの場所は雪解けが進み、往路時に増して柔らかい場所が増えていた。そして穴毛谷に入る。水の流れが上流に見えており、足の下にその流れがあるかと思うと、下半身がくすぐったい気持ちになった。デポ地到着し、登山靴から長靴に履き替える。そしてピッケルからストックに。

デポ地から下流は往路をどう通ったか判らず適当に降りてゆく。渡渉した場所だけは確認でき、そこより30mほど下流にもっといい場所が見出せ、そこを渡り右岸に移る。堰堤群が見え出すと同時に作業員の姿がちらほらと見えるようになった。今日は土曜日、やはり作業稼働日であった。見ると、南尾根末端まで上がってきている林道にも白い軽四の姿があった。往路に左に折れて伝ってきた作業林道より、上流にここに上がる道があるようだ。堰堤を越える負荷を考えるなら、見えている上側の作業道を伝った方が省力になるだろう。それはそれで次の時の話だが、今現在は四方八方で作業がされており、その邪魔にならぬように降りて行く事を考えねばならなかった。ここにきて生憎の雨も降り出してきた。なるべく吹き付けられた土を踏まぬように、右岸側の斜面を降りてゆく。ただ、こちらにも作業員がおり、軽く挨拶をして前を通過してゆく。そして作業現場と水平の堰堤に乗ったところで、渡渉して左岸に移る。そして作業場前で作業員と立ち話。「どこまでですか」との問いに、クラーク博士のように指をさして「穴毛槍まで」と返す。山をやらない一般者なら、一目瞭然のあの峰は「槍」に見えるはずであり、穴毛谷で働く作業者にも、それが直ぐに判ったことであろう。今度は私が、「雪が少ないですね」と投げかけると、「そうなんですよ、今年は特に」と言われる。毎年ここで作業している人が言うのだから間違いないだろう。「ごくろうさま」と声をかけて作業現場を後にする。

作業道を下りながら、ピンクや白のシャクナゲを見て再び目の保養。辺り一面のシャクナゲはそれは見事であった。よくサツキやツツジの庭園を見る事があるが、それに似た美しさがあった。林道を闊歩しながら時折振り向き見上げる。そしてニタッと笑う。笑われた穴毛槍もニタッとしているようで、双方でアイコンタクトが取れているようであった。ゲートに到着すると、土砂運搬のダンプがゲートを開ける所であった。雨に打たれながら舗装路を降りてゆく。途中バスターミナルでアルプス浴場を覗くが、やっていなかった。寒い日であり、熱い湯が楽しみでもあったが残念。市営駐車場に戻ると、週末の日中でありながら6台の車しかなかった。祭り(連休)の後の静けさと言った感じだろう。

振り返る。一番のネックはなんと言っても「穴毛谷に入る」と言う行為の部分になるだろう。事故に遭えば、間違いなく笑われてしまう場所であり、そのリスクを抱えながら入らねばならない。三ノ沢出合からの大ルンゼもさほど危ない感じはなく登れてしまう。ただ滑落すれば、一気にと言う傾斜はある。もうすぐ雪が無くなってしまうだろうが、無かったら無かったで、ゴーロ帯の登りはかえって楽かもしれない。南尾根上もさして危ない感じの場所は無い。どうやら雪があって楽しめる場所のように思えた。ただその雪の量によっては、とても危険な通過点も出来てくるのだろう。それが細引きやザイルを流してある場所なのかと思う。緊張して入ったから楽に登れた感じもあるが、出かける前の高いハードルが、だいぶ低い位置になったような感じであった。あと一番気をつけねばならないのは、穴毛谷は堰堤群のところで工事がされている。「遊び」で「仕事」の邪魔をしないよう気を使わねばならない。

戻る