梅雨の中休み、久しぶりに畑薙ダムまで入って上を目指す事にした。この南アルプスの南部は我が家から遠く、登る事より経路の運転が疲れる場所で、なかなか足が向かないエリアであった。一度出向くと、暫くお腹いっぱいのような状態で御無沙汰となる。しかし時間が経つと現金なもので、今回のようにまた出かけたくなるのだった。名だたるジャイアンツを有する場所であり、周囲の雄大な山塊が誘っているのだった。主稜線は殆ど踏んでしまったが、布引山から以南、山伏(山名)から以北の県境稜線に未踏がごっそり残っており、当初は雨畑ダムを基点にして、自転車かバイクを利用しつつごっそり踏んでしまおうかと思っていた。しかし井川雨畑林道があまりにも長すぎ、自転車やバイクを使うにしても、ここで疲れ果ててしまいそうであった。複数日日数があれば可能だが、日帰りでの周回は流石に無理と判断した。したがい南北に切り分けし、今回は青薙山以北を踏む畑薙ダム経由の周回コースを辿る事とした。

現地へのアプローチの遠さは、関越道や中央道と東名が繋がっていない事がその大きな要因だが、現状でも高速を利用しても5時間強はかかる。上州からだと、関越道から圏央道、中央道から富士五湖道と繋いで須走りで降り、国道138で御殿場まで行き東名に乗るルートが一番適当となる。しかしETC1000円の恩恵を受けようとし、須走を0:01に通過しても、残り距離は240キロほど有るから到着は3:00を過ぎることが予想できる。巡航速度の速さからの楽さのメリットはあるが、現地入り時間だけ見ると、そんなに有益とは思えなかった。もっとも1000円を度外視して走ってしまえばそれまでなのだが、数時間の差で、恩恵が受けられるのとそうでないのでは、これまた気になる部分となる。結局のところ、いつものように下道を繋いで韮崎から国道52号で南下するコースを選んだ。

下道での現地への予想走行時間7時間。現地入りしてからもなるべく早くにスタートを切りたいので、仕事を早々に上がり、前夜19:30に家を出る。野辺山を越えて韮崎に下り、国道52号に乗って延々と南下して行く。景気回復の兆しか、少し物流に動きが出てきたのか、トラッカーがけっこうに走っている。その流れに乗るようにテールランプを追って行く。国道52号は韮崎から興津までの全長は90キロほど、やはり下道は下道であり、国道1号線に乗った時は、もうすぐ日が変わるような時間となっていた。そして県道27号、189号と繋いで笠張峠、富士見峠と越えてゆく。帰りに口坂本温泉に寄ろうと思っていたが、安部街道のどこかで通行止めがされているようで、現在は井川側からしか辿り着けないようであった。井川ダムの堰堤を渡り、くねくねと山道を行く。何せ疲れる。ここに入る時は山登りより運転の方が大変なのであった。

畑薙ダムに向け走っているのだが、時折注意書きが見え、そこには「田代~畑薙通行止め」とあった。“オイオイ、そんな掲示は県庁のサイトにも東海フォレストのサイトにも載っていなかったぞ”と呟く。ここまで来てそれは無いだろうと言うのが本音である。でもそれらの看板は経路上に散見でき、どうやら嘘ではないようであった。そしてダムまであと2.6キロという所で、赤色灯が点滅しており、静岡市のバリケードが置かれていた。その前には余地があり、車が4台。通行止め情報を持って入っているのだろう、自転車が車の横に置かれているのも見えた。ダムまでは2.6キロだが、通常車が入れる沼平のゲートまでは4キロ以上ある。来た以上こんな事で引き下がるわけには行かないのだが、余計なアルバイトが増えてしまい、全体の行動予定もすぐに切り替えねばならなくなった。ゲートから50mほど戻ると山手側に舗装余地があり、そこに停める。時計は2:15。寝ずの長距離運転であり、少し仮眠を取ろうと思っていたが、そんな悠長な事は言っていられなくなった。およそ2時間のアルバイトが追加されたわけであり、夜明けを待っての出発を改め、3時出発とした。まだ前夜の夕飯も食べておらず、ここで夕飯兼朝食としておにぎり一個をほうばる。

3:07バリケードを越えてゆく。バリケードの横に置いてあった車からも明かりは漏れており、出発の準備をしているようであった。ゲートのすぐ近くに工事現場があるのかと思ったが、1キロほど歩いた先が現場で、山側の崩落を押さえるように、丸太構造のよう壁が強固に作られていた。工事車両も点在し、ここが間違いなく通行止めになっている要因の場所のようであった。舗装路上は車が通れる状態にはなっているが、山側斜面の完全修復には長い時間がかかりそうに見えた。道路上はそこを重機でブロックするように塞がれていた。その先で、東海フォレストの大駐車場(バス停)となるのだが、その草原にヘッドライトを当てると、ガランとして工事車両しか置いていない状況であった。いつも見る賑やかな様子と全く違い、違う場所に居るように見えた。

スタートから30分、畑薙湖に到着する。まだ夜であり視界が無いので、周囲のモーター音のみが耳五月蝿く聞こえていた。堰堤の上をコツコツと靴の音を響かせながら左岸に向けて渡ってゆく。管理棟の前の電光掲示板にも畑薙~田代の通行止め表示が明るく出ていた。バスに乗っていると僅かな時間だが、歩くと長い。沼平の登山センター前ゲートに着いたのは、歩き出しから50分後であった。いつもは閉まっているゲートは開け放たれてあった。これなら自転車でもバイクでも進入出きる。私はこの林道は自転車も入ってはいけないのだと思っていた。しかし、登山センター前の掲示板には、自転車のパンクの被害報告が載せられていた。と言う事は自転車の進入を禁止しておらず、進入可と理解した。そんなことなら持ち込んだのに・・・。トボトボと登山センター前を通過して行く。だんだんと夜が白みだし、ヘッドライトを懐にしまっている時、後から2サイクルのエンジン音が響いてきた。モンキーに乗った釣師であった。どうしてゲートが開いている事を知っていたり、工事箇所が通れる事を知っていたのだろうか。ナンバーを見ると地元静陸市の方であった。どうやら情報を得てきて居るのだろうと思えた。御仁は元気に挨拶をして横を通り過ぎて行った。今ならバイクの通過は誰にも怒られる事はないのだろうか。

林道歩きに足が馴染み調子が乗ってきた頃、蓬沢を通過し畑薙大橋が近づいてきた。バスで見るのと歩いてみるのでは、やはり歩いてゆっくり見た方が景観はよく、その吊橋の長さを堪能できる。注意がそちらに行っていると、ふと気づくとすぐ後にマウンテンバイクの釣師が来た。気さくな方で、色々説明してくれた。まず先ほど行ったモンキー方は、崩落後にタイミングを見計らって崩落現場よりダム側にモンキーをデポしてあったのだそうだ。そもそも今回のように通行止めになる事は稀なのだが、スキあらば入って釣りたいという釣師の根性か。次に通行止め情報。確かに県庁のサイトや東海フォレストのサイトには載っていないとの事。フォレストのリンクサイトに書いてあったと言うが、そこまで行かねば判らないのでは、情報の場としてHPが利用者に親切ではないように思う。崩落は6月1日に起こったとの事、もう4週も経過しているのに・・・。この御仁は奈良田から広河原の方にも良く入るようで、歓談しながら進んで行った。登り勾配だったので、歩きの私と自転車の御仁との速度がちょうど良かったのだった。5分ほど話しながら歩いたか、利器に跨る御仁は挨拶をして強く漕ぎ出して行った。途中にトンネルの場所で迂回路があるが、迂回路を通らずともトンネル内は特に問題になる事無く通過できる。そのトンネルを出ると進む正面に上千枚山の頂が見えてくる。この山もまだ未踏であり、いつか行かねばならない。時折見上げながら山容を目に焼き付ける。

そろそろ登山口に近い。注意していると巡視路がいくつも山中に向かって入っており、そのどれかが登山口ではなかったのかと、過ぎて行ったそれらを気にしながら、少し半信半疑に足を出してゆく。気にし出してからいくつの山道の入口を見ただろうか、なかなか登山口に行き着かないので、本当に過ぎてしまったのではと思ったりもした。すると、目の前に赤いスピーカーを乗せたトランス施設のようなコンクリートポールが二本立っていた。登山口はその前にあった。入口は草に覆われ、あまり歩かれていない様子が伺えた。その登山口をカメラにと構えると、再び2サイクルのエンジン音が響いてきた。今度は2台編成のモンキーで、一台はゴールドモンキーであった。ザックを背負い、そこには竿を入れる筒が見えていた。この方々も釣りの様だった。ここでのバイクのモンキー率は100パーセントであった。ここまで歩いた感じでは、モンキーでなくとも、非力なモトコンポでも使えるように思えた。次回通行止めのタイミングで入山するなら、そこらへんを考えてみたい。たぶんもうないとは思うが・・・。

さあ林道を離れやっと山道に足を乗せる。最初はコンクリートの階段があり、その先に立派な道が続いていた。しかしすぐに分岐となり、左に折れ巡視路の方に進んで行く。真っ直ぐ進む方が道が太いのだが、ここは黄色い巡視路標識に従った。左に折れたのが正解だったのかと半信半疑だったが、その不安を無くすかのようにしっかりと上に伸びていた。その道をクネクネと登ってゆくのだが、やや左右からの木々の張り出しが多く、潜るように頭を屈めて進む場所が続いた。そして再び巡視路の分岐となる。ここは47号鉄塔と48号鉄塔への分岐で、ここも青薙山を示す文字はなく判断に迷う。ただ48号側に絶縁テープが巻かれており、何となく右に導いているように見えた。右に進むと、その先15mほどの場所にある標識に「池の平」と書いてあった。まるでルートファインディング力を試されているかのような道であった。この分岐から10分ほど足を上げると、ザレた地形が待っている。そこにはアングルに赤錆塗装をした支柱が並び、そこに黄色いビニール被服のロープが流されていた。ズリズリと滑りやすく、数度ロープに頼って上に行く。スクエアー状に張られたロープを右回りに進み、ザレ斜面が終わる。すると今度はガレと言えよう場所になり、ここを越えるとなだらかな九十九折となる。この九十九折の先で、暫く伝ってきた巡視路を離れる。ここにも47番・48番鉄塔への分岐となっているが、突っ切るように進む。

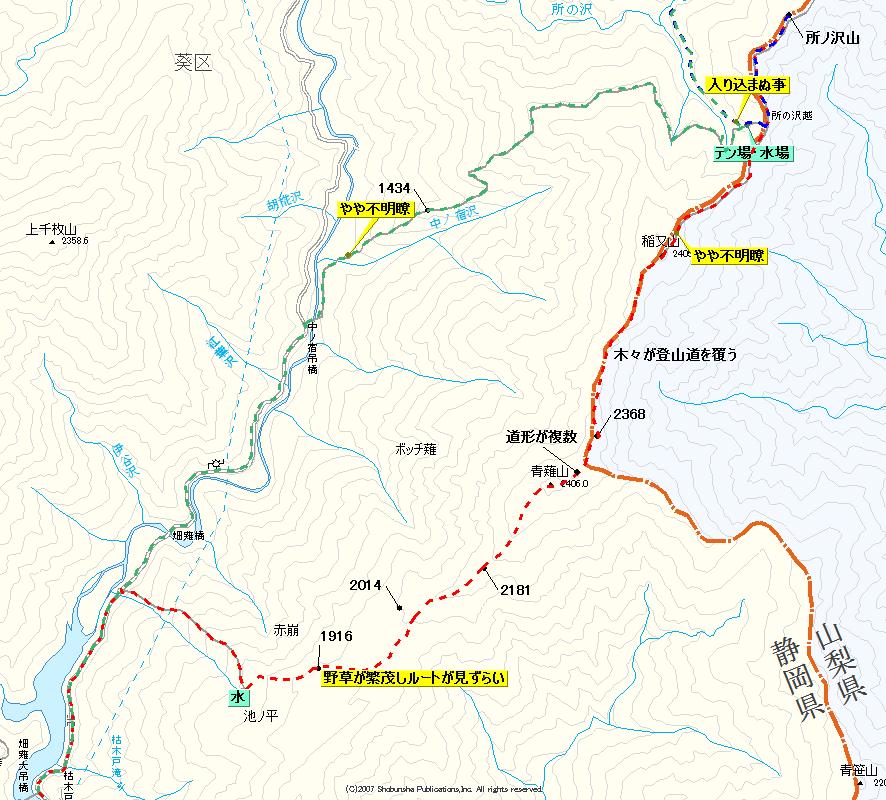

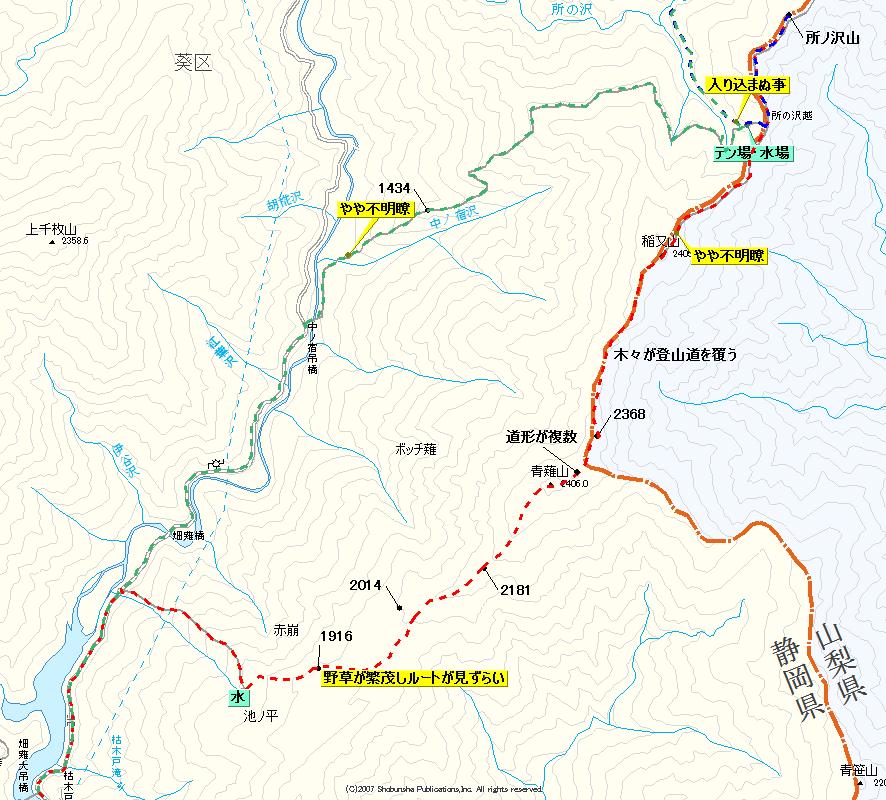

次第に沢の水の音が右(東)側から聞こえてくる。池ノ平が近いようだ。気持ち周辺の緑が美しい。水の音が視覚に影響しているのか、そんなふうに思えた。道は明瞭で、そこを伝ってゆくと、目の前に墓石のような大きな木の標柱が現れた。これが近年設置された東海パルプの標識である。「池ノ平」と表記され、この場所を示していた。少し下るとコンコンと湧き出している泉がある。湧き出している水溜りを見ると、その量は判らないが、流れ落ちる下流側を見ると、その量は一目瞭然。毎分100リッターほど出ているのではなかろうかと思えるほどに流れ落ちていた。水は冷たく、かなり美味しい。ここを見越して水は持ってきていないので、500mlタイプのプラパティスをここの水で満たす。さあ力水を貰った事だし、少し頑張らねばならない。再び標柱の場所に戻り、適当に谷形状の中を行く。ちらほらとピンクのマーキングが見え、拾うように進んで行く。すると尾根に乗った形となり、私の存在を察知できなかったシカが、困ったようにそこでこちらを見ていた。シカの動けない理由は地図から良く判っていた。シカの後ろは「赤崩」であり、逃げる方向に困っていたのであった。鹿は山(東)側に逃げ、その鹿の居た場所を確認するかのように行くと、北側はストン切れ落ちたガレた崩れやすそうな斜面が広がっていた。ここからは、今まで続いていたピンクのマーキングから黄色い幅広のマーキングに変わる。シラビソの中を東に進んでゆくのだが、先ほど見たガレた斜面が北側にある事を思うと、やや緊張感が増す。この緊張感には他にも原因があり、少し緩斜面となると、道形が殆ど野草に覆われ見えないのであった。今日は視界があるのでいいが、ガスであったらかなり慎重に進まねばならない場所と思えた。あとその植生の濃さから、場合に寄っては雨具が必要であろう。この日は前日が好天であり、しっかり草木が乾いていてくれ、早朝であるが全く濡れる事はなかった。

ちょうど1916高点付近には「井川山の会」の道標が草の中に落ちていた。この付近は非常にトリカブトが多い。もうじき一面がブルーの花畑となるであろう。それからヤマドリをはじめ野鳥がかなり多い。大型小型、多種色彩の鳥が姿を現してくれていた。今日は鈴を着けず静かに歩いている。その為かも知れない。そして見るも珍しい事が起こった。地面を這いずるようにヤマドリがバタバタとしながら走っているのである。私の足の周りを纏わり付くように動き、怪我でもしているかと思うほどなのだが、その動作が終わると飛んで行った。その距離数十センチ。こんなに近くでヤマドリに逢ったのは始めてであった。日頃は警戒心が強く、近づけて10mほどだろうか。雛が生まれる頃なら、注意を自分に向けるような行動と思えたが、今はそうではない。なんだったのか。

2014高点と2181高点の間にある尾根には、東側に鹿道らしい筋がいくつかある。これを伝っても歩き易いし、尾根頂部でも歩き易い。そして2200m付近に、大きな道標が現れた。これは登山口から入って初めて見るしっかりとした道標であり、青薙山を示していた。この先はダケカンバやシラビソの中の明瞭な道で、そこを快適に足を上げて行く。時折上河内岳側が見えるが、カメラを構えるほどにしっかり見せてもらえなかった。青薙山の西側には明るい草地があり、地表はやや起伏しているがテントを張るにはちょうどいい場所に見えた。

青薙山到着。ニ等点が待っていてくれた。スタートからやがて6時間を迎えようとしていた。ここにも東海パルプの標柱が建ち、各種標識が打たれていた。標識の中で、一番に目に付いたのが「八田健太郎」と書かれたものであった。フルネームの凄い自己顕示と思えたのだが、この木片プレートの色には郷愁を感じた。昔に遊んだ軍人将棋のその色なのである。あまり度が過ぎるとペンチマンの餌食になるだろうが、このくらいの大きさだったら微笑ましく見えるのであった。この他に目に付いたのが、落ちている標識が多い事。山頂の南側、西側に、計5枚ほど落ちていた。ここは殆ど展望が無く長居は無用。トランシーバーを握ってから足早に次の稲又山を目指す。

青薙山の東側にも草地があり、どちらかと言えば、先ほどの西側より、こちらの方が地表面は平らで状態がいい。テントを張るならこちらである。ただカモシカの遊び場のようであり、そこをドタドタと通り過ぎる姿も有った。この青薙山からの東側尾根には、尾根の南側に道形がありマーキングが繋がっていた。しかし、尾根の北側を見ても同じように同種のマーキングが見え道形も有ったりした。どうやら一本道ということではないようである。それが集約されるのが県境稜線に乗る付近であった。当然のようにイタドリ山側が気になるが、今日は予定に入れていないので後日出直しで楽しむ場所とする。道が一本となり、尾根上をそれが伝ってゆく。この付近は少し視界が得られ、東側に主峰群が良く見える。ここでカメラを構えておけばよかったのだが、もう少し先に行けばもっとよい場所があるだろうなどと思っていて、一枚も撮影しなかった。少し樹木が邪魔をするが、この付近が東側の撮影ポイントであった。展望もさることながら、尾根上は綺麗なコイワカガミが花盛りで、綺麗な淡いピンク色で一面に競演していた。

2368高点前後して、モサモサした植生の中を両手で分けるように進んで行く。今日は半袖で来ているので、両腕は傷だらけで血がにじむほどに枝に引っかかれていた。ポコポコと小ピークを超えて行くのだが、2320mピークには白い道標があり、次の2310mピークは鬱蒼とした何もない山頂であった。その2310mピークの先で、またまた赤ザレた斜面が西側に広がる。新緑とここの赤色とで、なかなか美しいコントラストであった。一方この付近から東側の展望が広がる。エアリアからは富士山が見えるとあるのだが、今日はモヤっていて見る事は出来なかった。この先も明瞭ではない道形を拾ってゆく。ここまで来て、やはりここは破線ルートなんだと実感する。もうすぐ稲又山山頂と言うところで「10m」と書かれたピンクのリボンがあった。良く見る「かんだ猿」さんのような距離なら理解は出来るが、10mをどうすればいいのか・・・10mで“よしもうちょっと”とは思えないのであった。でも実際は10mでなく、15m~20mほどあるようだった。

稲又山山頂。ここは三等点が待っていた。先ほどの青薙山よりは明るいが、それにしても酷似した山頂に見える。その理由には、東海パルプの標柱がある。山頂中心に鎮座し、その脇に三角点があり、全く同じ絵面なのであった。腰を下ろすと、すぐさまブユが纏わり付いてくる。ここで今回始めて持ち上げたものを使ってみる。いつものスプレー(パウダー)タイプの虫除けと、最近出たジェルタイプのものを左右の腕に分けて塗ってみた。するとジェルタイプの方には全くブユが寄らなくなった。スプレーより皮膚への塗布効果が高いと言えるのか、もしくは薬効成分からか。少し早いが昼食のヤキソバパンを齧る。顔には虫除けを塗っていないので、パンを持たない片手は、ブユを追い払う役目であった。トランシーバーからはトラッカーの声が良く聞こえる。各チャンネルの話の内容が、景気の内容ではなくなっている。状況が良くなっている証拠だろう。15分ほど休憩し、北側の所の沢越を目指して下って行く。

稲又山からの下りがやや不明瞭であった。マーキングは散在しており、適当に拾って行くのだが、肝心の道形が何処に正解あるのか判らなかった。不思議なもので、薮山で道が無いのならこんな事は気にならないのだが、道があるとされる場所は道を探して右往左往としまうのだった。2200m付近で倒木帯となる。ここはその倒木が視覚上邪魔になるように見えるのだが、実際に足を進めると歩きを邪魔するほどのものではなかった。高度を落としてゆくと、造林していた時の名残で、ワイヤーの残置されているのか目に付く。さらにはチェーンソーのオイルも中身が1/3ほど残ったまま残置されていた。そろそろ造林小屋跡地と思い下って行くと、本当に跡地と言えようペチャンコに潰れた小屋がそこにあった。波板の上をバリバリと踏みながら通過して行く。所の沢越が近づくと、何となく周囲が明るくなる。シラビソの樹林帯から抜け出て、カンバ類の明るい葉を持つ木々が増えてきたのであった。

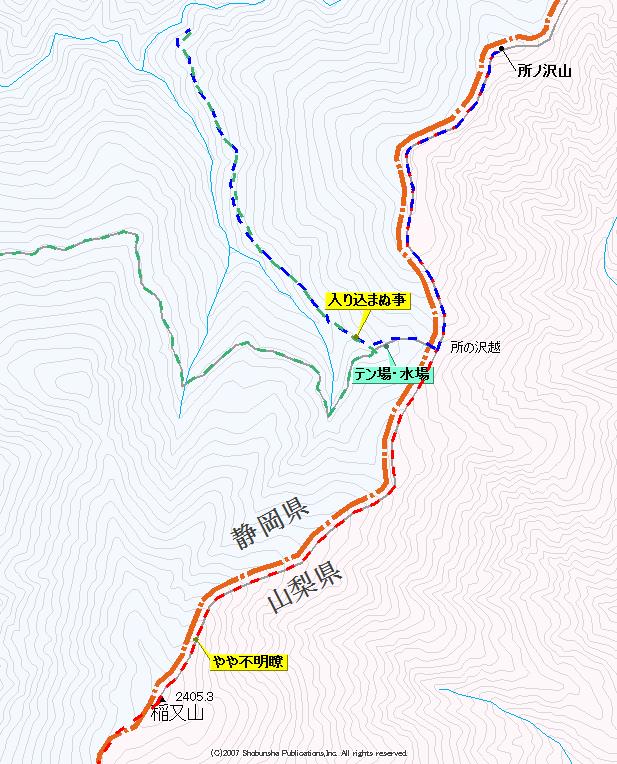

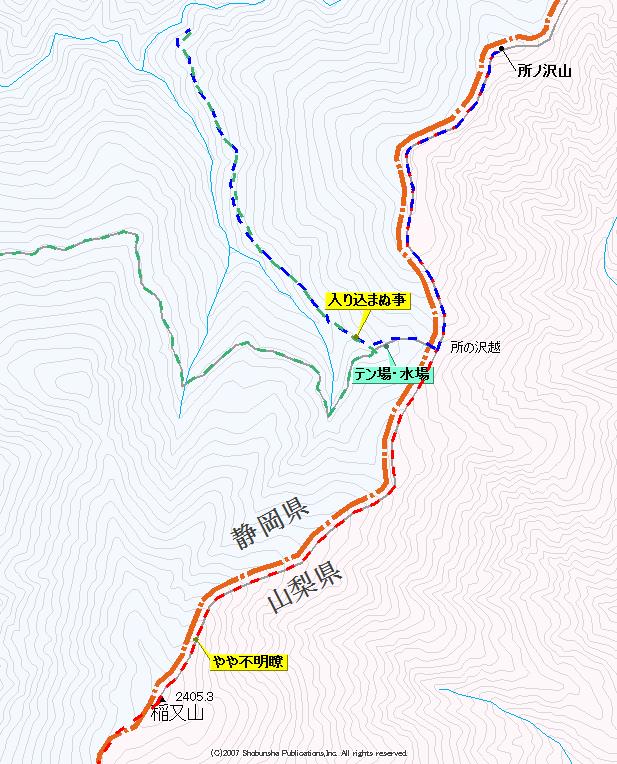

所の沢越到着。ここにも一連の東海パルプの標識が建っていた。これだけの大きさがあると設置も大変な作業であろう。しかし設置して間もないのに、既に熊に齧られ傷を負っていた。そこには熊の毛もたくさん残り、歯跡もある。折角建てたのに、この先もどんどん被害が増すだろう。もっとも東海パルプさんはこんな事は想定内なのだろうが・・・。ここから中ノ宿沢に向かう道はなだらかに降りていっていた。さて最後の一座の所ノ沢山を目指す。ここは山名事典には掲載されておらず、地形図にも載っていない、さらには山岳標高一覧にもない。何処に載っているかと言うと、旧コンサイス山名事典のみに載っている。ただ、そこにある2200mと言う標高は何処で標高を拾っているのか判らず、顕著な場所を探すと2210mピークとなり、そこを目指す事にする。ここでザックはデポ。

所の沢越からは急登の九十九折を行き、僅かに下ると、その先が微妙に不明瞭。「2150m」と書かれた標識の先は、峠側から進むのにはいいのだが、逆の場合は、ちと判断に迷う場所であった。それでも時折マーキングはあるので、注意して追うように進めばよい。進む方向の先にデンとした布引山も見える。今日の好天、誰かあの高みに居るのだろうと仰ぎ見ていた。2180m峰の東側には倒木帯があるが、ここも邪魔になるほどではなかった。そして2200m付近に一連の標識を見て、僅か先が所ノ沢山であった。手前には錆びた紅白の一斗缶が転がっていた。

所ノ沢山は、全くの通過点で、何処が山頂かと言うような場所であった。一番高い位置は南(東)側で、すぐ南にはザレた山肌が下って行っていた。地形図の県境稜線が一番高い場所を通っている場所へ足を運んでみると、そこは先ほどの場所より2m低かった。標識も標柱もない。どこかにマーキングを残したいが、なんとも同定し難い場所となっていた。山頂全体はシラビソ樹林で、全く展望なし、今日予定した三座は全て展望無しの山となった。フカフカと苔むした地面に腰を下ろし、しばし休憩。池ノ平で汲んだ水が、冷たく美味しかった。トランシーバーも握り終え、さあ後は下るだけ。ただ先は長いので心して下って行く。復路は2150m付近が判りずらく、自然地形から西側に進みたくなる。しかし気にして東寄りに進まねばいけない場所であった。峠に戻ると、稲又山側の白い標識に「水→5分」と書かれていた。

所の沢越でザックを背負い中ノ宿沢へ向けて下って行く。道は状態が良く快適であった、すぐに沢の流れが見え出し、確かに5分ほどで水場と言えよう場所がある。沢を挟んだ対岸には、テン場がある。ここは昔にMLQがツェルト幕営した場所でもある。ここで大きなミスをした。テン場が見えたことで安心したのか、そもそも気が緩んでいたのか、ここで沢を跨ぎ対岸へ行かねばならないところを、下ってきた右岸のまま道形を追ってしまった。てっきりそこにある道が登山道だと思い込んでいたのだった。やや荒れてはいるが、道幅はあり、伝える場所であった。途中で谷を跨ぐ場所や大きなザレ斜面もあったりして、これらの様子は、MLQの記述から、現れてくる難所に酷似していたために、あまり疑わなかった。ただ、谷を右に見て下らねばならない場所を、左に見て下っており、おかしさは感じていた。何度も地図を見るが、勝手な脳内変換で、ここが正規ルート上のどこかなのだと思い込ませている自分が居た。しかしそれも大きな沢の音で、正気に戻り大間違えを確認した。地形図から現在地を把握すると、すぐ目の前は所の沢の左俣であった。ここまで来るのに左に見ていたのは右俣の沢で、いやはや酷いルートミスとなった。間違った場合は、判る場所まで戻るのが鉄則であり、その場所はあの水場であった。と言うか水場から完全にルートを違えていたのである。

間違えた精神的な疲労感を持ちながら水場まで戻る。テン場に乗り山側を見ると、そこにピンクのリボンが繋がっていた。これが正規ルートであった。何たる不覚で、恥ずかしい限りであった。ルートに乗れば、適時にリボンやマーキングが見え、登山道と共に安心材料となった。テン場から4分ほど進むと、再び沢を跨ぐ場所がある。右に巻き込むように2つの沢を跨いでゆくようなルートであり、二つ目の沢を跨ぐ先のルートがちと見出し難くなっていた。そして二つ目の沢から6分ほど進むと、広いザレ斜面となる。ここでもザレ斜面の向こう側の登山道が見出し難い。殆ど水平に進んで向こう側に行くと、登山道はやや下側にあった。ここにもリボンが下がるが、向こう側からではまず見えない場所に付いていた。この先、もう一度2つの沢を巻き込んで進む場所がある。先ほどの沢を跨いだ形と、全く同じような場所であった。登山道は殆ど標高が変化しないままのトラバース道であった。そろそろ足にも疲れが出てきており、その坦々とした登山道の長さに、ちと飽き飽きしてくる状態であった。標高をなかなか下げてゆかないのでイライラしていたのである。

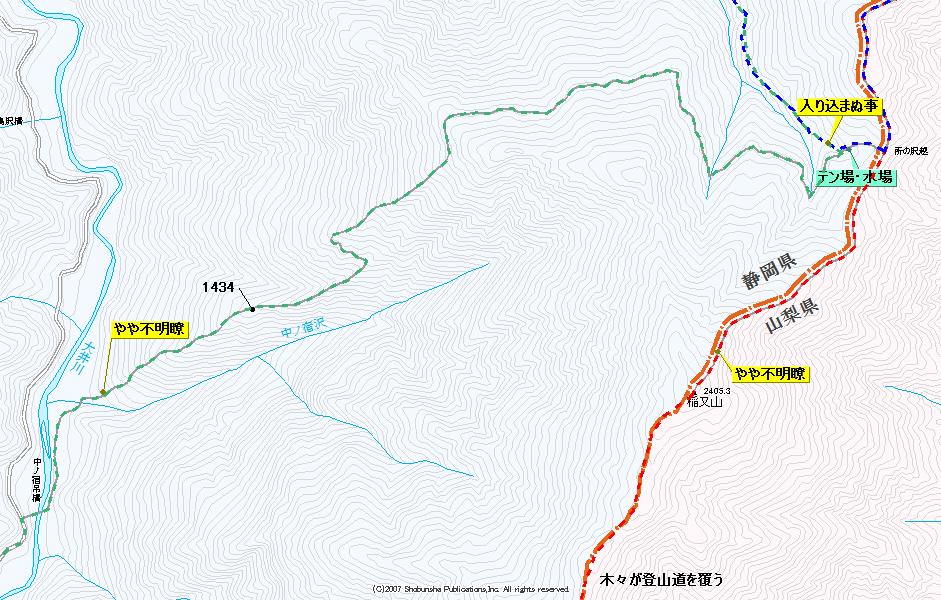

2000mの標識が見えると、ここから下降が始まる。ここには「森林資源モニタリング調査」と言うような標識があり、2138高点側を導いていた。細かなピッチでコツコツと足を下ろしてゆく。先ほどのルートミスがなければ、間違いなく闊歩だったのだが、戻る時には自然と焦りがあり、無駄な筋力を使ってしまった。よってここの下りでは、ストライドが伸びないのだった。標高1600m付近で、ルートが蔓系の植物で目隠しされている場所がある。良く見定めるとピンクのリボンが見えるので、落ち着いて進みたい場所となる。この先、ちょっとした明るい広見があり、そこには錆びたアングルが二本と丸太に捲かれたワイヤーが残置されていた。1500mを切ると、だんだんと斜面がなだらかになり、本来の調子で足が出るようになる。

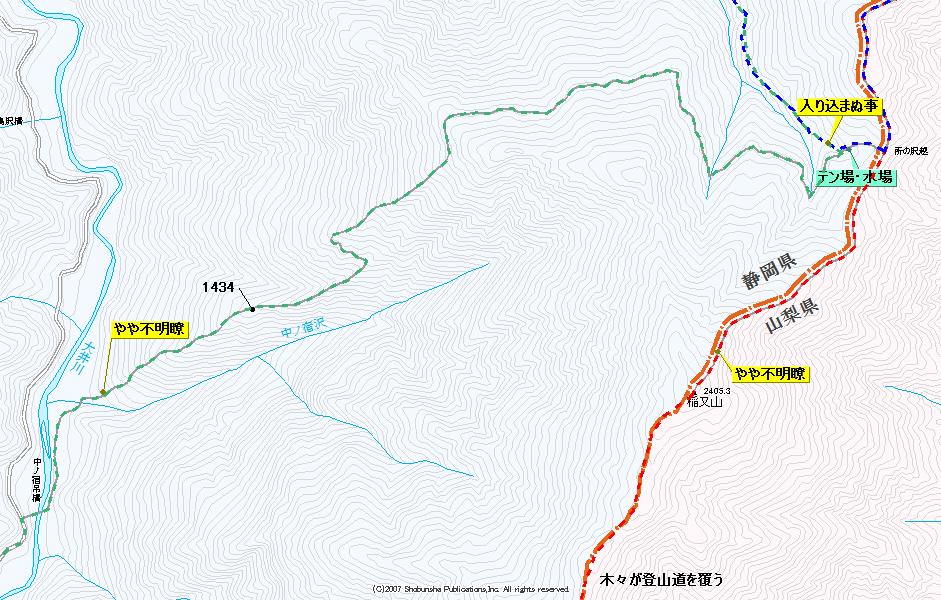

1434高点の下には見事な大岩が点在し、その存在感に立ち止まってしばし観賞。そしてそこを下って行くと、下には天狗石と言う標識があった。このルートでの唯一の景勝地となっていたのだった。もう少し明るい場所ならいいのだが、けっこうに木々が鬱蒼としている。さあもうすぐ大井川も近い。その前に中ノ宿の渡渉も待っている。その中の宿沢に架かる吊橋が壊れていると言うのだが、どんな状況なのだろうか。少し不安を抱えながら足を下ろしてゆく。下に行くほどに道は狭まり、1050m付近は少し進路が判り辛い場所もあった。渡渉ばかり気にして南に寄り過ぎたのもあるのだが、大井川にかなり近づくまで西進する形であった。そして中ノ宿沢の渡渉点はピンクのリボンが導いてくれ、対岸は僅かに詰まれたケルンが招いていた。適当な岩があり、それに乗りながら沢を渡る。ただし岩の上はよく滑った。左岸に移れば、後は吊橋までのトラバース道。少しアップダウンはあるが、ここを超えれば林道に出られる事が判っているので、自ずと元気が出てくるのだった。そして右下の方に吊橋が見えてくる。長い銀色の龍が対岸へ這っている様にも見えた。そしてそこに足を乗せ、上下の揺れを楽しむように対岸へ向かって行く。橋の上には猿の糞が非常に多い。北アルプスの各橋でも同じような糞が多かったのだが、猿にとって橋の上はもよおしたくなる場所なのだろうか。

右岸に移り、長い林道歩きとなる。赤石地下発電所の所には一台のマウンテンバイクがデポしてあった。ここから上千枚に取り付くのは酷だから、釣師のものだろう。時計は既に16時に近い。夕暮れまで粘って釣っているのだろうか。赤い欄干の畑薙橋を渡り、左岸に移る。時折あるキイチゴを摘んでビタミン補給。ウドもかなり見られるが、既に食べごろを過ぎた大きさになっていた。そして中ノ宿吊橋から50分ほど歩いたか、やっとそこに青薙山への登山口が見えた。ここまで来れば残りの時間が読める。“最後はヘッドライトだな”と腹を括るのだった。すると脇を、先ほど地下発電所前で見たマウンテンバイクが通り過ぎて行った。主は「こんにちわ」と元気に声をかけて通り過ぎてゆく。なんとも恨めしく見ていた自分が居るのだった。負けず嫌いなので、少し気合を入れて歩くが、5分と続かなかった。流石に足の裏が熱くて火が点いている様であった。これが林道でなければそうはならないのだが、平坦で楽で良い分、弊害もあるのであった。沼平が近づくと、今度は後から2サイクルエンジンの音が近づいて来た。往路で行き会ったゴールドモンキーの釣師であった。ヘッドライトを点けながら横を通り過ぎて行くのだが、その表情からは、存分に楽しんだふうが伺えた。

沼平ゲートで小休止。指導センター脇から出ている沢水で汗をぬぐい顔を洗う。少しはリフレッシュしたが、この水で火照った足の裏を冷やしたいのが本音であった。さああと1時間ほど。ここで今日2回目のヘッドライト装着となる。こんなに遅くなる予定ではなかったのだが、通行止めとルートミスのために3.5時間ほどは余計な時間を費やす事になった。まあ事故に遭ったわけでないのでよしとする。ダム湖の堰堤を渡り、どんどんとストライドを伸ばしてゆく。今日も工事がされたようであり、朝見た場所から、重機が動いていた。そしてバリケードを越えて、車に到着。ちょうどゴールドモンキーの方々が車で降りて行くところであった。

帰りも下道を利用。ただし前夜は寝ていないので、強烈な睡魔が襲ってくる。何度も仮眠をとりながら家に向かったのだった。

各山頂での展望の無さが、歩かれる人を少なくしているようにも思う。この観点からだと、今後も静かな山歩きが出来る場所のまま推移すると思う。それにしてもルートミスしたあの道が何処へ繋がっているのかが気になる。間違いなく所の沢左俣沢に行き着いている。道の付き方は中の宿沢へ向かう道と全く同じ造りであった。今でこそ使われていないが、昔は同じように使われていたのだろう。所の沢を跨いで鳥森山の方へ延々と行っているのかもしれない。