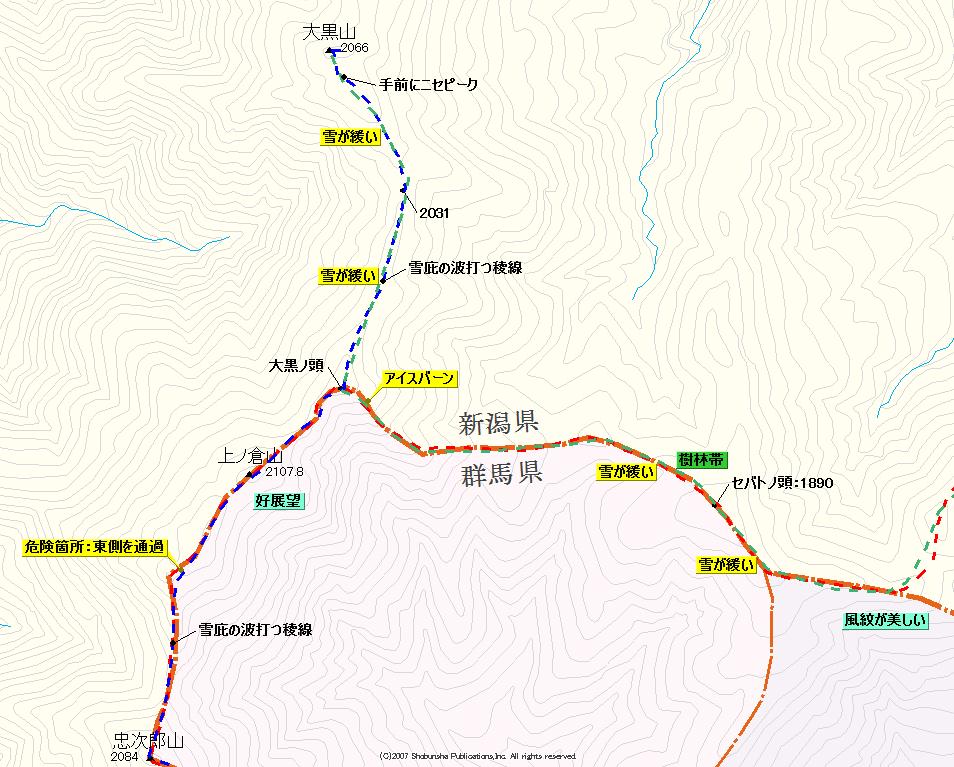

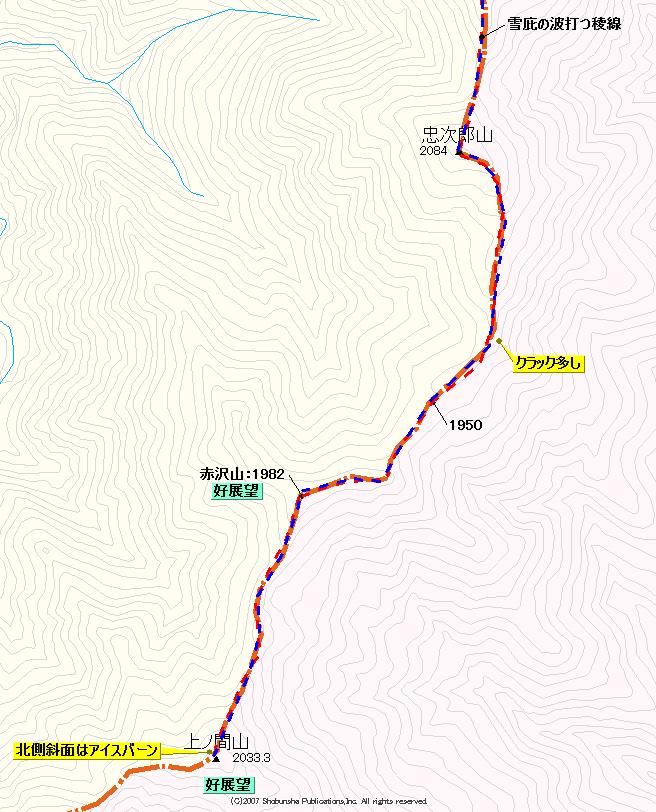

とうとうこの日がやってきた。どれだけ待ち望んだか。群馬と新潟の県境、山屋はそこを「上越国境」と呼び、一部の好事家によって時折紹介される場所である。薮尾根であり残雪期の踏破が多い中、大学のワンゲルパーティーは果敢にも薮を漕いでいる。しかし単独では流石に距離が長すぎるので、私の場合は雪のある時に予定をしていた。旧三国スキー場から入ることは基本になるが、どこまで行くかが問題となっていた。時間に余裕もあり、公共機関の便がよければ野反湖へ抜けても良いだろうが、この時期の単独マイカーハイカーの場合は、ピストンするしか適当な手が無い。そしてその最終到達地をどこにするか悩んでいた。野反湖側からもアプローチ出来、上ノ間山は西から狙える場所である。しかし嫌な事に、上ノ間山の北東に1982高点の赤沢山と言うのが山名事典に掲載されている。こうなると東から繋げてゆく方が自然にも思えた。上ノ間山に行かないなら、地形の起伏からすると忠次郎山までが適当な最終地点となり、そうした場合、野反湖側から狙うと上ノ間山を越えて赤沢山が最終地点となる。細かい事を気にすると2000m超の稜線が連なる中で、2000mを切る赤沢山が最終地点となるのでは、ちと満足度が下がってしまうような、そんな個人的な意固地にも思える見解もある。さらには野反湖から入るなら、猟師ノ尾根も踏みたいと思っているので、全体的な兼ね合いから、今回に上ノ間山まで足を伸ばしてしまう事にした。当然、雪の状態や体力、そして膝の調子をみながら最終判断は現地で行う事となる。

仕事の疲労で体温が高く、少し体調が悪い。楽しみなはずの山行なのだが、なにかモチベーションが上がってこない。「09.04.04」気にしなければそれまでだが、決行日の数字並びも良くないような・・・。こんな事を気にする私ではないのだが、よほど気持ちが内側に向いていたのだろう。それでも出かける。山が全てをリセットしてくれるからである。22:00家を出てすぐに高速に乗る。いつもの調子で飛ばしていたのだが、関越トンネルの中で、ふとまだ日が変わっていないことに気づいた。“まずい、このままでは「1000円」が使えない”となった。すぐにトンネル出口の土樽パーキングに入り、時間を調整する。周囲にはトラッカーやマイカーも多く、仮眠している様子が伺えた。そして0時5分前、驚いた事に、そこに停まっていた20台ほどの中で、15台ほどが一斉に動き出した。“なんだこれは”と思いつつ、こちらも行動を始めると、湯沢インターチェンジは凄い事に。スキー客と物流のトラックでETCレーンにはゲート先の信号から50台以上はあろうかという長蛇の列となっていた。土樽で仮眠をとって調整していたのは私だけではなかったのだった。17号に乗り、すぐにセブンイレブンに入りヤキソバパンを仕入れる。馬鹿かと思われるかしれないが、ヤキソバパンが手に入ると少々力が漲る感じがする。

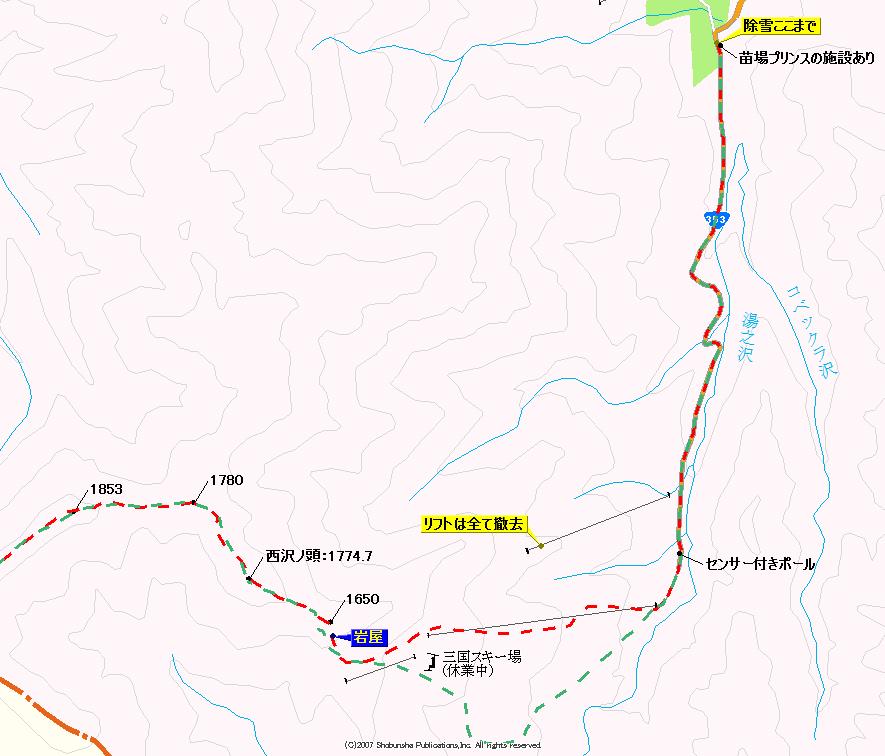

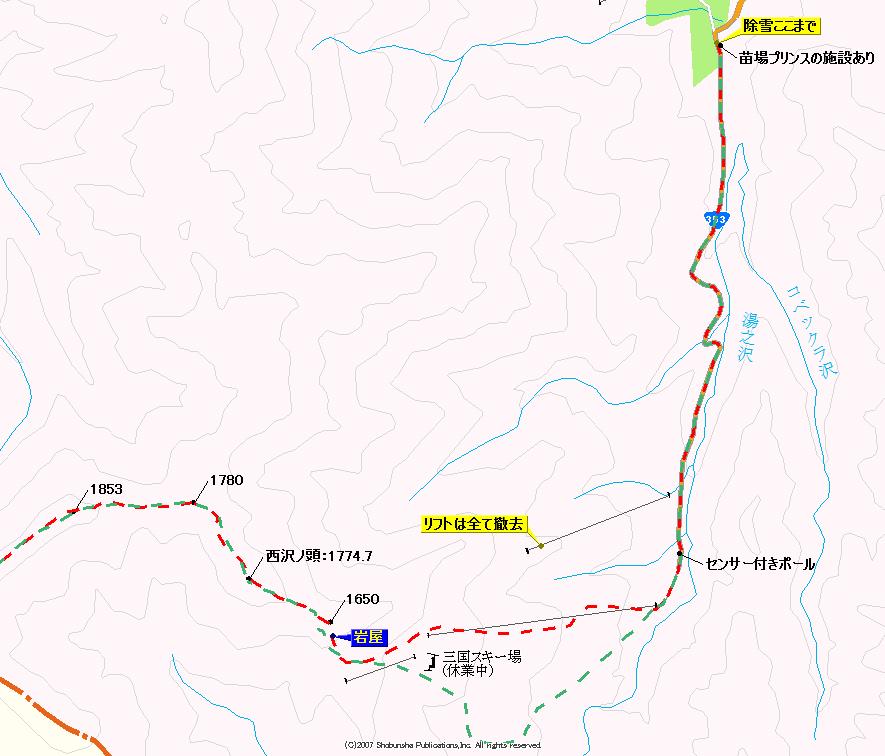

三国街道は高度が増すごとに周囲の雪が新潟らしい表情になってゆく。それを見ながらハンドルを握る。これでこそ上越、これが新潟、行く手の斜面の状況はどうだろうか、堅いのか柔らかいのか・・・。そんな事を思いながら苗場スキー場前まで到達した。そしてプリンスホテルへの入口から右折(東進)して国道353号に入る。この国道は群馬側の353号と繋げる予定であったようだが、もうこの先の工事の進展は無いのであろう。そして先にある三国スキー場は数年前に廃業している。営業していれば林道を奥まで車を入れられるはずだが、スキー場がやっていないのなら、除雪もさほどされていないだろうと踏んだ。案の定、17号から測って1.3Kmの地点で除雪は終了していた。そこには苗場プリンスの焼却施設らしき小屋があり、道路上もその敷地側も数台停められる場所が確保されていた。土曜日であり、もしかして除雪作業があるかもと思い、道路側でなく、敷地側に停めさせていただいた。すぐに雪のある林道側に行き、状況を確認する。「緩い!」昨日から気温が高いので予想はしていたが、カンジキを着けなければ30センチほどは潜ってしまった。どうやら木曜日の平地の雨は山間部では雪であり、その影響も少なからずあるようであった。状況からすると行動しやすいのはスキーだが、地形を見ると稜線上は起伏が多く、楽しく滑れる部分はスキー場内くらいと判断し今日は持って来ていない。ここでスノーシューかワカンの選択となるが、両刀使いとばかりに、とりあえずワカンはザックに括り付け、スノーシューを履いた。ザックの中には12本爪を入れ、ピッケルもしっかりと括り付ける。

ヘッドライトでスタートする。1mほどの雪の段差を乗り上げ、通行止めの看板を横目に行動開始。意気揚揚と行きたいところだが、潜る。嫌なほどに潜る。体は熱っぽく、日取りの数字が悪いとか、またまた後ろ向きな思考にもなって行く。実は少しはトレールがあるのかと思ったが、それらが見られない。スノーシューを履いても深く潜る雪に、“今日は西沢ノ頭まででやっとかな”と思うようにもなった。満月まであと5日ほどであり、月明かりも頼りにして来ていたのだが、残念ながら雲が遮っていた。

スタートから1時間を経過してもスキー場は現れなかった。調子が悪いなりにがんばってはいるのだが・・・。現地の様子によっては林道を伝って県境稜線に上がってしまおうと思っていたのだが、この時点で林道歩きは時間がかかり過ぎると、スキー場内を上がる決意が出来た。感じる進度の遅さに、“スキー板なら時速3~4キロくらいは出せたのに”と足元の選択をミスしたかとも思ってしまった。そして黙々とトレールを刻んで行くと、上にセンサーが取り付けられた細い黒いポールが現れた。ここでスキー場の一角に入ったと判った。目の前は平坦地であり、駐車場のようである。少しガスが垂れ込めていて、ハロゲンランプも遠くまで映してくれず、地形図を見ながら予想を立てて進んで行く。すると奥の方に、丸い標識がヘッドライトに反射した。通行止めの標識で、間違いなく林道上のもののようであった。少し戻るようにして西側の斜面に取り付く。

斜面は日当たりが良いせいかモナカ雪。そこをパリパリと乾いた音をさせながらつぼ足で行く。途中からアイスバーンとなり、やっとつぼ足から開放されスノーシューの刃が効いてくる。脹脛に程よい張りを覚えながら、斜面に九十九折のトレースが付いてくる。すると時折ある大木にはグリーンの衝突緩衝材が見られ、それがスキー場の名残を示していた。周囲を良く見たが、リフトの支柱らしき鉄塔は一本も見えなかった。ヘッドライトで見える範囲で進路を判断し、西沢ノ頭からの尾根を狙って行く。そしてその尾根に乗り上げると、やや急登で上部に続いていた。

1600m付近には大岩があり、左に巻きながら通過すると、岩と岩の間が適当な岩屋なっていた。ここなら吹雪いても利用できそうであった。このあたりの樹林から抜け出すと、俄かに風が強くなる。フリースの首元を締め、風防をかぶり、小さなステッップで高度を上げて行く。今日のコンセプトは、「急がずゆっくり」。これが長距離を歩く時の一番の楽に歩く方法である。

スタートから4時間半。ほぼノンストップで西沢ノ頭に到着。山頂の大半が雪に覆われ、一部でシャクナゲとハイマツが顔を出していた。この先は正面から風を受けながら下って行く。雪の上にはカモシカの足跡に混ざって、カンジキのトレースも微かに見える。どこまで歩いた跡だろうか、ずっと続くかと思ったが見られたのはほんの短い距離であった。夜が白み出し周囲が見渡せるようになると、だんだんと新潟と群馬の山々が姿を現す。一番判りやすい山が、進行方向右(北)側に見えている。それは平らな山頂部を持つ苗場山であった。なだらかな雪庇の発達した尾根上を、スノーシューの刃跡だけ残して進んで行く。

目の前に聳えるように1853高点がある。この山域でなく他の地域にあったならば、名前が付いても不思議でないピークにも思えた。この1853高点に立ち振り返ると、遠く東の空が赤く焼け日が上がるところであった。それを阻止しようとしている雲もあり、願いに反して来光らしい絵面はカメラに収めることは出来なかった。尾根が右に弧を描いた先には、樹林帯のセバトノ頭らしいこんもりとした高みが見える。この先はややなだらかになり、1820m肩の場所で県境ラインに乗る。ここは雪上の風紋がとてもきれいな場所であった。風の流れが複雑な立体形状を創り出し、そこに朝日が当たり、よりいっそう芸術感が増す。県境の上に乗った形となると、嫌なことに雪質が緩くなり、再びつぼ足登行となった。しかしこの嫌なつぼ足も、帰りに大いに役に立つ事となった。

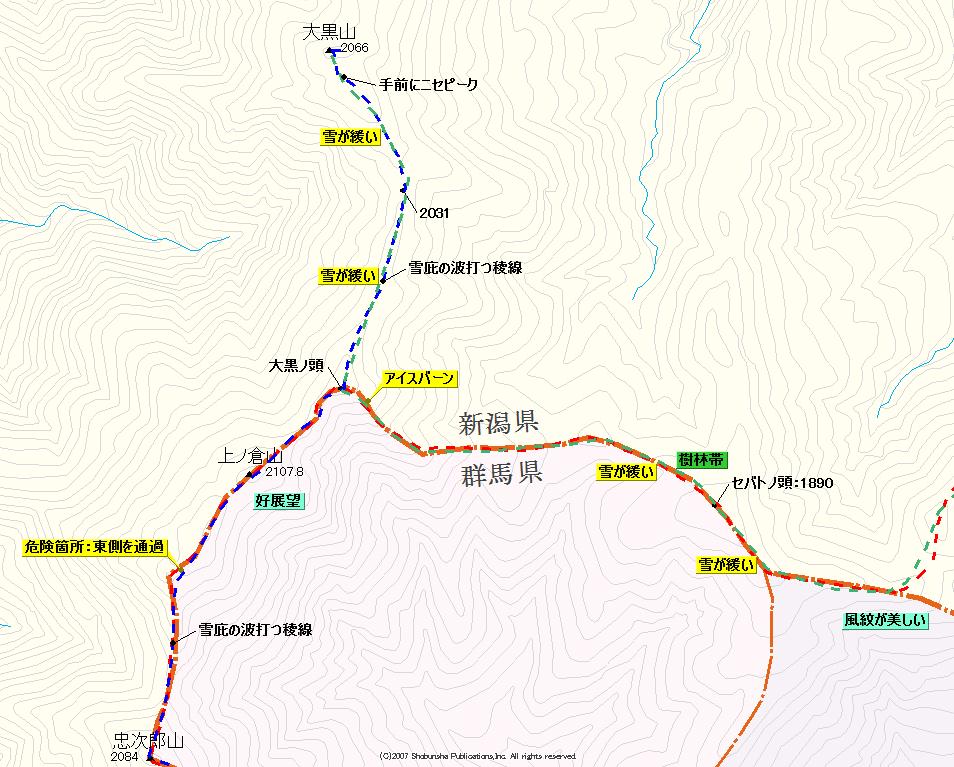

樹林の中を少し縫うように進んで行くとセバトの頭に到着。到着とは言うものの、通過と言った方が適当な何もないなだらかな場所であった。この場所からは向かう先はほとんど見えない。コンパスを定めて大黒ノ頭を狙って行く。足許の沈み込み量も増して行き、少し萎えていく自分が居た。地形図を見てもまだまだ先は長い。どうなることか・・・。下り勾配が上りに転じると、幾分雪質が堅くなり、上昇と比例して堅さが増していった。そして今度はそれの度を越して、最後の斜面はアイスバーンとなっていた。2度3度蹴り込みながら、一歩づつのステップを着けて行く。ここで滑ろうものなら、背後の谷へ数百メートルは落ちてしまいそうな場所であった。ストックをピッケルに持ち替えて、時間をかけて上がって行った。

大黒ノ頭は、東側に小さな雪庇が出来ていて、そこにカモシカが切り崩した道が出来ていた。ありがたく利用させてもらい山頂部に到達する。北に進めば大黒山への尾根があり、そこから170度左に転じると、上ノ倉山へ向かう尾根が続いている。大黒山は帰りに踏むことにして、西に足を進めて行く。稜線の雪庇は大きさを増し、オーバーハングしている場所も多くなってきた。雪の色に注意していないと、クラックが入っている場所もあり、少し西側寄りに歩いて行く。

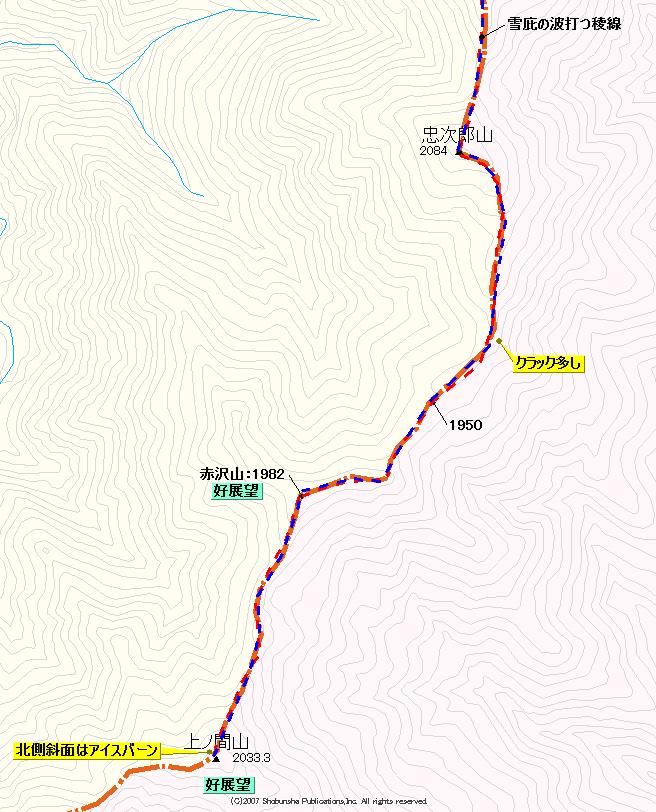

大黒ノ頭と上ノ倉山間は、ほんの僅かな距離であった。こんな間隔でいくつも連なってくれれば有難いのだが、楽に踏ませてもらったのは、この上ノ倉山までであった。この先はスキーを持ち上げたらそれが邪魔になるほどに積雪が複雑地形を作っていた。少し下って行くと小ピークがあり、左側に誘いをかけるような斜面がある。誘いと言うのは、伝って行けそうに見える斜面を意味し、実際少し東側斜面を歩いてみた。すると雪が雪崩れやすく、怖くて次の一歩を考えてしまうような場所であった。のんびり考えていると、両足諸共雪と一緒に摺り落ちてしまいそうで、急いで這い上がった。よく見ると西側が通過出来そうであり右側に回りこむと、これが正解で、尾根通しで進んで行く事が出来た。しかしこの先もクラックが多く。歩くと足の下で何度も大きな“ドスン”と言う音がした。初め雪庇が落ちているのかと思ったが、そうではなく、雪の下にある空間に、ある層までの雪が落ちているようであった。いずれにせよ雪が動いている事に違いなく。雪庇側を避けて西寄りに足を置く事に徹する。今回の一番の危険地帯と言えば、ここを上げておきたい。そしてそれらが過ぎると、忠次郎山までのなだらかな斜面が待っていた。

忠次郎山もどこが山頂だか判らないほどに、こんもりとした丸い高みであった。振り返り大黒ノ頭側を見ると、その距離からしてかなり歩いて来たと実感する。しかし踵を返し180度転じると、まだ遥か先に上ノ間山が見える。内心“ここを最終地点にしようか”などと心の中から甘いささやきも出てくる。次回、野反湖側からアプローチすればいいのだからと、今日に対して楽を求めている自分が居た。ただ、思いとどめたのは、ここまで歩いてきてもさほど筋肉疲労も疲れも無かった。どうやらゆっくり歩いてきたのが功を奏し、この為に行動決定は早く、すぐに足は忠次郎山の東斜面を下りだしていた。

先ほどの上ノ倉山と忠次郎山間を歩いているので、忠次郎山から南の少々暴れた尾根も問題になるほどではなかった。緩やかに右側に弧を書くように進んで行くと、真新しいカモシカの食害にあったシラビソが立つピークに到達。ここが赤沢山である。周囲にはもう数本食害が見られ、なぜにここだけと思ってしまった。もしかしたら、ここの土壌が良く、表皮が他に比べると美味しいのかもしれない。やや立ち枯れの木も多く、昔からシカの餌場だったのかも。さてここまで来ればラスト1座。もう行くしかない。

なにか途中に障害があって、ここまで来て行けない事も、などと思っていたら、途中でクラックにストンと落ちた。足の下は笹の斜面で助かったが、上ノ倉山以南のこの稜線は、雪解けが早いのか要注意であった。なにか嫌な予感がする時は、やはり何かあるものである。稜線上は、この落ちた以外は問題になる事は無いが、最後の上ノ間山の斜面がガチガチに凍っていた。ワカンジキに切り替えようか迷ったが、そのままスノーシューを貫く。危なそうな場所は、数度蹴り込んで、下り用にステップを刻む。細かい九十九折を繰り返しながら山頂に向かってせり上がって行く。

上ノ間山登頂。今日の最終到達地点に相応しい展望があり、無毛の真っ白い山頂となっていた。スタートから9時間ちょっと、何とか到達した。ワカンジキ歩行だったら、もう1時間、いや2時間以上追加せねばならなかっただろう。スキーならどうかと考えるが、スキーを使えるのはやはり上ノ倉山までで、その先は邪魔になるだけに感じた。ここまで来てしまえば、野反湖に抜けてしまったほうが早く。このペースなら、あと5時間ほど要せば、野反湖湖畔まで行けそうに思えた。いつか私にも同行する仲間が出来たならば、その時は登山口と下山口に車を置いて縦走してみたいものであると思った。山頂は北側に少し棚地形があり、そこは風が吹き付けず快適であった。セバトノ頭側を望むと、黒々とした樹林の山頂部が遥か先にあった。途中途中で見ながら来た苗場山も、こちらから見ると、また違った表情を見せていた。白砂山側への稜線、その白砂山から佐武流山へ続く稜線もまだ未踏であり、そそるような地形を目に焼き付けた。ここに至るまで、各山頂での山頂標識は皆無。全ては雪が覆ってしまっているようであった。

往路を戻る。トレールがあるのでかなり心強い。それでも上ノ間山の下りは凍っているので気の緩みはご法度。ピッケルを突き刺しながら慎重に下る。歩いてきた稜線を思い浮かべ、おおよその時間の足し算をする。そこに大黒ノ頭から大黒山までのピストンを加え、車到達時刻を21時と予想をつけた。自分で計算したのだが、実際にあと10時間も歩かねばならない。思うのを避けたいほどに先は長い。赤沢山を越えると、次の鞍部から我慢の登行が続く。速さより安全を優先し、西寄りを行く。帰りも往路同様に、足の下がドスンと落ちる音が何度もしていた。うぐいす張り廊下は有名だが、ここは何の廊下と言えようか。

上ノ間山と忠次郎山間は、往路に比べ復路は30分余計にかかっていた。疲れもあるのだが、忠次郎山への登り返しがなかなかきつかった。鞍部から見上げて行くと、いくつも目の前にニセピークのような肩が現れ、その先に次々と山頂があるように見えるのであった。そして忠次郎山の山頂に到着し、ここで少し遅い昼食とした。朝食もとっていないので、朝食兼昼食が正解。アイゼンの重みでベチャンコになったヤキソバパンをほうばる。見てくれはどうであれ美味い。先ほどまで居た上ノ間山が遥か遠くに見えており、今踏んで来たとは思えない不思議な感じがしていた。

忠次郎山から北側は、鞍部まではなだらかだが、その先に嫌な場所がある。往路を経験しているので、少し真剣さを増して一歩一歩に気を使いながら行く。クラックを見ると幾分その幅が広がっているようにも見えていた。面白いのはそこに鹿が落ちたような跡があった。シカでさえ落ちるのだから人間だって予測が・・・。でも落ちてからでは遅いので、人間は大きな脳みそが付いているので、そこの判断はしっかりせねばならない。ここの通過はスノーシューよりワカンジキが適当であった。履き替えるのが面倒なのでスノーシューで貫く。

上ノ倉山まで戻ると、天気が崩れだして来た。既に防寒具を雪が叩くようになり、大黒山への稜線が霞んで見えるようになってきた。ガスが垂れ込めてきた感じで判断が微妙になってきたが、ここまで来て大黒山を残して帰るわけには行かない。大黒ノ頭に戻り、ここにザックをデポして北進してゆく。先ほど上ノ倉山から見ると、とてもなだらかな尾根であったのだが、実際は風が吹き付ける場所で、大きく積雪がうねったように続いていた。その雪が殆ど緩い。20センチほどの深いつぼ足の連続であった。ましてやスノーシューが冷やされてきたのと、水分の多い降雪であり、足許が団子になる。足にウエイトを着けたかのように重くなり、またまた股関節が痛くなる。一見簡単な尾根道と思っていたが、南から見える場所は山頂でなく、手前のニセピーク。やっと着いたと思ったら、まだ先があり、ちょっとしたボディーブローとなる。終始つぼ足で、スノーシューに着いた雪をストックで叩きながら進んで行く。

大黒山山頂。東西に長い山頂で、やや大ぶりの木が目立つ。奇形のシラビソなどもあり、殆ど周囲は樹林に遮られ展望は無い。ここにはKUMOがあるはずで、かなり時間をかけて探したのだが、見つかったのは古い布のマーキングのみで、残念ながらKUMOの発見には至らなかった。とりあえずここを踏んで、予定のピークは全て終えた。あとは戻るだけなのだが、どんどんと視界が狭まって行く。この尾根には深いトレースがあるのでそれを伝えば問題ないが、大黒ノ頭から東側はアイスバーン帯。足を進めつつ心配していた。しかし心配をよそ目に、自然は小さな人間をもて遊ぶかのように周辺を真っ白なガスで包んでゆく。大黒ノ頭に戻った時は視界5mほどであった。ザックを背負って心を落ち着ける。こんな時に焦っても仕方ない。大きく深呼吸して、方策を探る。当然停滞やビバークも想定する。下手に下って滑落すれば、有視界ならともかく見えないのでは停止させるにもリスクが大きい。さりとてここでどれだけ待てばいいか・・・。

偵察とばかりに大黒ノ頭から少し下ってみる。するとそこにはまだ雪に消されていないスノーシューの刃跡が見られた。そうかここは風が吹き付ける斜面で、雪を飛ばしてくれているのか。自然が味方していると感じ、ピッケルでいつでも滑落停止が出来るポジションに持ち替えて、その刃の跡を追って下って行く。雪面と空間との差が判断できず、目眩がするようであったが、刃の跡のみが命綱のようでもあった。斜面が緩むと、雪面も緩み、そこには大きなスノーシュートレールが見られるようになり、少し安心して歩いて行けるようになった。

セバトノ頭が近くなる毎に、つぼ足の深さが増し辛い登り返しとなっていた。そしてそのセバトノ頭を通過し、東進して行き県境と分かれる場所に来る。時計を見ると既に17時を回っていた。雪があるので明るいようだが、日が落ちてしまうまであと1時間ほど。それまでに安全地帯まで下っておきたい。もうトレールの無い県境稜線を回って楽しみたいとかの判断は無かった。締まった雪の上に辛うじてある刃の跡を追ってゆく。風雪が強くなり、寒さと共に寂しさが増してゆく。ガスに抱かれた感じであるが、自然の暖かさはそこに無く、寒さばかりが・・・これも試練か・・・。県境から離れ最初のピークが1850m高点。そこからなだらかに北東に行くと1853高点なのだが、見えないので右(東)側に寄り過ぎたら、ハッと思ったら雪庇の際を歩いていた。ボーッと歩いている自分に渇を入れる。

1850mに戻り、真東に進まねばならないのを、南東尾根に入り込んでしまった。全くトレースがなくなったので気がつき、ルート修正。先ほどからのボーッとが続いていればガラン沢に降りて行ってしまったところであった。18時を回り西沢ノ頭を前にして、1780m高点に立つ。前にしてと言うものの何も見えていない。ここでは進路方向が変わるので、このようなガスの場合は要注意の場所であった。幾分そのガスも薄くなり、30mほど先まで見えるようになったのだが、今度は次第に闇夜が近づきつつあった。防寒具は霧氷が着いたように白くなり、カメラを取り出す回数も極端に減っていた。

まだ明るさがあるうちに西沢ノ頭到着。一応思い浮かべている行動通りに進んでいるので、少し安堵感も出てきた。あとは下るだけであり、登り返しは皆無。自由落下の法則に乗っかり、ゆっくりと転げ落ちるもヨシ。西沢ノ頭からはヘッドライトを点けるが、ガスに反射して、さらには呼気が照射を遮ってしまい、なんとも見えずらい。次にある1650m高点を右(南)に巻き、尾根上を伝っていたつもりが、やや狙うルートより南側に進み過ぎて慌てて修正する。下って行くと闇夜であるが、そこにスキー場上部らしい白い大地が薄っすらと広がり、そこを降りて行く。スキー場内には往路のトレールが残っていて、暫く伝ってみた。がしかし途中で遊び心が出てきて、スキー場のコースはどうになっていたのだろうかと、途中から南側に分かれるコースを伝ってみる。驚いた事に、そこには本日つけたと思われるソリの跡があった。かなり高い位置まで登りあげてきた訳だが、最初はスノーモービルかと思ったが、キャタピラーの跡は無く、間違いなくソリなのであった。このソリの跡は、歩くのには適当で、少し堅くなった雪の上に、真新しいスノーシューのトレースが乗ってゆく。だいぶ南側に膨らんで下ったので、ここは往路のトレースを伝ったほうが正解だったと少々後悔。

スキー場のゲレンデから下る頃には雪も止み、変わって明るい月が足許を照らしてくれていた。雪があるので周囲が明るい事。そして北側を見ると山が赤く焼けている。これは火事ではなく、苗場スキー場のナイターの明かりがそう見えているのであった。最後の長い林道歩き。下り勾配の場所にはソリの跡が残り、登りになると30センチほどのつぼ足の跡が残っていた。林道に乗って10分ほど歩いた場所で、15mほど先を黒い大きな塊が横切った。一瞬ドキッとしたが、足跡を見たらカモシカであった。へんな時間に歩いていたから、カモシカも驚いたであろう。

黙々、黙々、流石にやや疲れて鼻歌交じりとはいかないが、靴ズレがかなり感じられるようになった頃、除雪最終地点の千下ノ沢の出合の場所に到着した。これだけ歩くと流石に充実感がある。大満足の行軍であった。

少し振り返ってみると、装備としてはスノーシューを持ち上げてよかった。カンジキだけでは途中で音を上げていたかもしれない。ピッケルも必要な場所があり、アイゼンも使いこそしなかったが、保険料の為に持っていたい場所である。あとは今回はしっかりガスに巻かれた。通常は停滞だろう。少し無理した感じで降りてしまったが、ちょっと微妙な判断でもあった。スキー滑降には最高の斜面でガスに巻かれた訳だが、“スキーを持ち上げてもこんな場合があるな~”と感じるのであった。無事計画遂行。これで念願の上越国境がとりあえず終わった。