またまた降雪後の快晴の土曜日を迎える事となった。ここのところスキーハイクが続いており、インターバルをとってたまには足で歩き上げたい気分にもなっていた。まあスキーでも足で歩き上げているのだが、板があるのと無いのでは足の裏に伝わる感覚は全く違う。なるべく高い場所で、そこそこ歩き応えのある場所。すると南アは早川町にある大黒山が浮上した。

ここをネットで検索をかけると、写真家の白簱氏と薮山登山家のMLQ(敬称略)のページのみヒットする。所謂マイナーピークである。白簱氏の記述は簡単なものだが、察するにMLQと同じルートを辿っているようである。一方そのMLQはいつもながらの明細なデータをお土産にピークを踏んで来ている。写真の方は流石に白簱氏には勝てないだろうが、正確無比な記述では白簱氏を唸らせるであろう。さて狙うなら先人の記録がある白石地区からの尾根が順当である。しかしどんな事でも同じレールを伝う事は容易く、パイオニア要素に欠ける。よってここは違う尾根をと、保川を遡上して地形図に書かれている再奥の橋の所から尾根に取り付いてみる事とした。「破線のルート」、「橋」、そして「積雪状況」といくつかの不安要素を抱えたまま出向くこととなった。

1:00家を出る。出たのはいいが、凄い風が吹き荒れていた。ハンドルを握っていても車体が振られるほどに吹いている。これが稜線だったらまず歩く事は出来ないだろう。また一つ不安要素が増えた感じとなった。小海町通過時には降雪も強くなり、路面には5センチほど雪が乗り、辺り一面真っ白となっていた。“現地までいけるのか”と内心思ってしまうほどであった。しかし野辺山を越えると天気は一転して快晴。先ほどがウソのように星が綺麗に光っていた。韮崎に下ってヤキソバパンを仕入れる。今回のコンビニは深夜でありながら大量にヤキソバパンが積まれていた。今日の運勢を占うような気分であり、嬉しい限りであった。

52号を静岡に向け南下し、飯富交差点を右折して37号南アルプス街道に入る。早川沿いに進むが、ここでもまだ風は強く周囲の木々の揺れが登山意欲を削ぎとってゆく。雨畑橋を過ぎて、次にある草塩地区にさしかかると目の前に大型バスが停められ、開いている隙間はバリケードされていた。寒い中に警備員が居り、つかつかとこちらに寄ってくる。そして警備員から「この先がけ崩れです」と言われる。ガーンとなにかに殴られたような心境であった。「どうにか行けないですか? だって先に集落あるじゃないですか」と言うと、「迂回路はありますが、途中の吊橋が狭く、この車では車幅がありすぎて・・・」と言う。「じゃー行くだけ行ってみます。ダメなら引き返してきますから」と言うと警備員は迂回路側へ渋々通してくれた。迂回路は草塩橋を渡った左岸にある昔からの道で、確かに狭い。そしてネックとなる吊橋を前にした。先ほど「ダメなら引き返しますから」と言ったものの、この場所ではユーターンスペースは無く、バックするにも難儀する狭い場所であった。そして目の前に見える橋は、予想以上に狭い。暗くてヘッドライトのみが頼りなのだが、最初に突っ込んだ時は、左側を「ガリッ」とやってしまった。少し体制を整えて真っ直ぐ入ると、何とか欄干の幅に収まることが出来た。至極ゆっくりとクリープを利用しつつブレーキを踏みながら進んで行く。まるで二輪車試験の一本橋を渡っているような心境であった。通れているのはいいが、車重は大丈夫なのだろうか、橋に対して過重ではないのかとドキドキしながらの時間であった。なんとか対岸に移るが、その先の集落内の道幅も狭い。再び37号に出ると、そこにも警備員が居り「出てきたよー」と先ほどの警備員に無線連絡をしていた。何とか計画が頓挫せず、遂行に向けて難関を突破した感じでもあった。

万年橋を渡り、白石トンネルの開口を目の前に、左(西)側に入る道がある。これが白石集落への道となる。入ってすぐに右側に「白石公民館」がある。公民館の前には広い場所があり、そこには駐車料金300円と書いてある。払うにしてもどこに払うのだろうか、などと思いながらこの先のルートを探る。公民館から先に道が登っているが、これをMLQは行ったようだ。でも「私有地につき」の表示もあり車で進む事は止めた。どこから林道に行くのかと思ったが、もう一つ公民館前から南に下っている道がある。そのダートを進むと、数件の明かりが左右に見え、行き着いた先には、またまた300円を徴収する駐車スペースがあった。この脇からまだ道があるが、突っ込んでみたが行き止まりであった。暗くてよく判らず。林道はここで消滅してしまったのかと判断した。駐車余地の上には民家もあり、看板には「料金は↑」と書かれた看板もあり、この家に払うようであった。なんとも居心地が悪く、先ほどの公民館まで戻る。公民館の脇には3台ほど停められる余地があり、そこに突っ込んだ。300円をケチった訳ではないのだが、先ほどの家に訪問して払うのも、休日の団欒を邪魔するようで嫌なだけであった。後に移りしばし仮眠。林道が行き止まりであった為、少し不安もあり夜明けを待った。風は未だ止まず。

5:30、1時間ほど仮眠が取れた。すると風はパタッと収まってくれていた。空を見るとまだ黒いものの、好天を予想させるような青さも見える。すぐさま準備にかかる。ザックには12本爪、そしてピッケルとカンジキを結わえる。しかしここでミス。右足のスパッツを忘れてしまった。応急的に絶縁テープで足許をぐるぐる巻きにして準備完了。

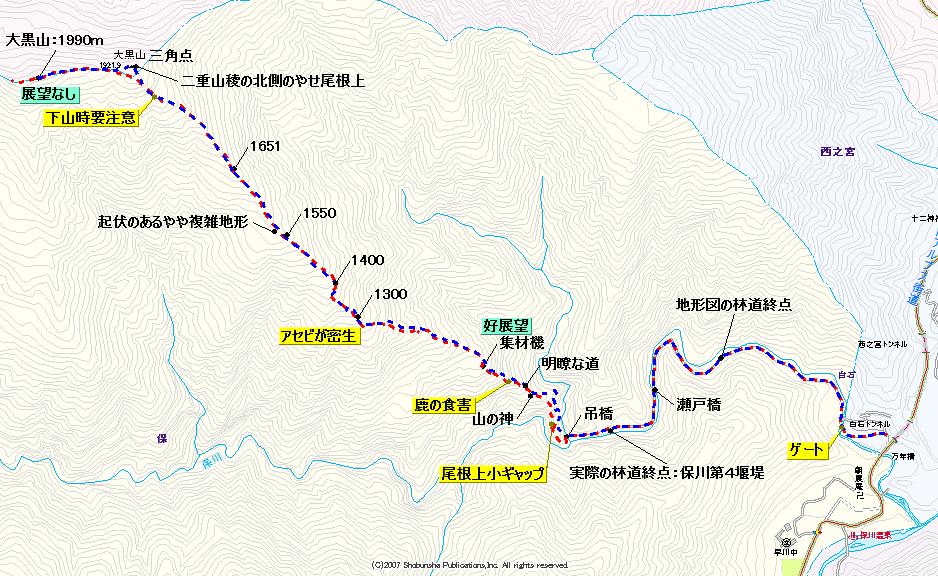

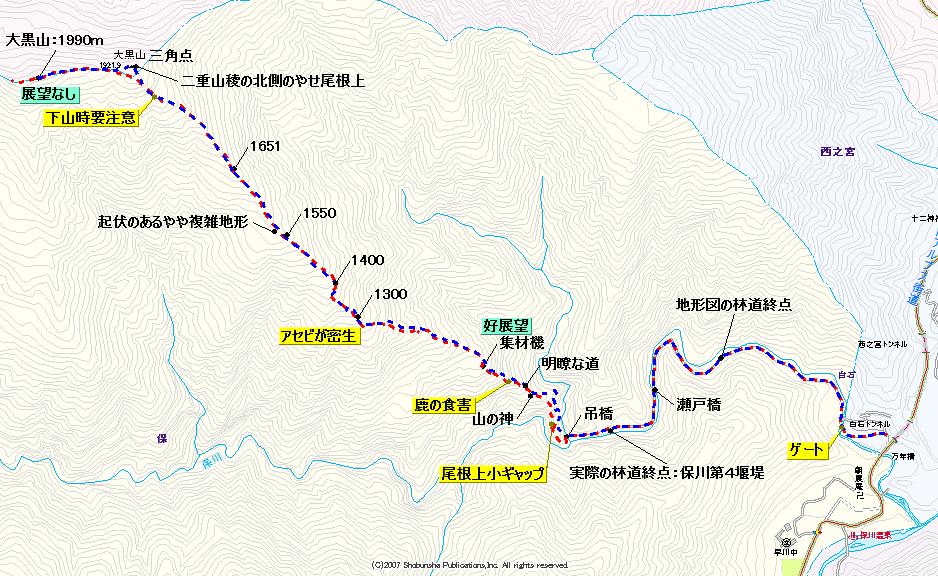

6:07出発となる。歩き出してすぐの右側斜面に草に覆われた看板があった。エンジ色の文字が辛うじて見えるのだが、ライトをあてて判読すると、なんと「笊ヶ岳登山道」と読める。大武戸尾根ルートの事を指しているのだろうが、既に廃道になった昔の道を示しているこの看板には郷愁を感じる。次に右側に民家があるのだが、先ほどはここを右に進んだ。しかし左側にもエンジ色のゲートがあり、道があるようであった。先のほうが周囲の雑草にカモフラージュされて良く判らないのだが、どうやらこれが地形図に示されている道のようであった。ゲートの脇から先に進むと、工事用の仮設橋があり、それを渡り右岸に移る。薄っすらと雪の乗った道は凍っている場所も多く、下に注意しながら歩いてゆく。すると目の前に見えたのは、頭部の骨と毛皮だけになった小鹿の遺体。どうも脇の崖から落ちたようであった。可愛そうだがこれが自然。保川の流れは遡上してゆくに連れてどんどん大きくなり、水の色も雪解け水らしい冷たい色をしていた。清らかな流れとも言える保川を見下ろしながら、緩やかな林道を登って行く。現地ではダムと表記されているのだが、第1、第2、第3と砂防堰堤があり、大量の流れが落ちていた。第3堰堤の場所が地形図で示される林道終点の場所なのだが、その先にもしっかりと道は続き、瀬戸橋で右岸に移り、次に現れる「保川第四ダム」で林道は終わり山道となる。

山道の入口は、工事用の足場が組まれ階段が出来ていた。この先の道は、上州は四万温泉の先、摩耶ノ滝への軌道を思わせる道であった。場所によっては足場が悪く、踏み外せば50mほど下に流れがあり、注意しながら足を出してゆく。すると目の前に赤い支柱のつり橋が現れた。渡し木は見るからに朽ちており、腐って大穴が開いている場所もある。さらにはその上に雪が乗り、凍っている。今日は「橋」には難儀する日のようだ。足許に注意する事はもちろんだが、両腕は左岸東岸を結ぶワイヤーロープをしっかり掴み、踏み外してもカバーできるような体制で、ゆっくりと渡って行く。渡りきった右岸はやや荒れた状態で、先に進むような道形は崩落が進み、先のほうへ行くとどこが正しい山道なのか判らない状況となっていた。ここから取付く予定なので、尾根末端の方へ進んでゆくと、途中右側にぽっかりと口を開けた穴があった。これは自然の穴ではなく、尾根向こう側へ貫通している人工的な穴であった。中には水が溜まっていたのだが、道としてのトンネルなのか、流石に中に入ってゆく勇気は無く、横目で通過。すると尾根末端辺りにピンクのリボンがあり、それが尾根上に進んでいた。“おや、道があるのか”と思って進むが、途中で尾根を外れて西側斜面にリボンは降りて行っていた。無視して登ってゆくと、目の前に小ぶりなギャップが現れた。簡単に進めそうでなく、先ほどのリボンは巻き道なのかと伝ってみたが、巻き終えてギャップに這い上がる手前に深い溝があり容易に進めず。再び尾根に乗り上げて、今度は東側斜面をトラバース。するとこちら側に薄っすらと踏み跡があった。

小ギャップのやせ尾根に乗り、その先を探るように進んで行く。もうこちらにはリボンは無かった。でも足元は踏まれた跡があり、この先に期待できた。すると標高700m付近で、目の前に波板を張られた小屋らしきものが現れた。林業用の休憩舎かと思って近づくと、それは山の神であった。あまり訪れる人が居ないのか、木で出来た社は手前に転がっており、元の位置に安置。そして今日の登行の安全を願って拍手を打つ。この周辺には林業用の機材が残置してあり、林業が盛んだった往時の様子が伺える。そして古いワイヤーが上の方へ伸びており、それにより杣道がある事が期待できた。このルートで懸案となっている800m付近からの急斜面が待っているのだが、ザックの中には、もしもの為に30mのザイルも持ってきている。この山の神ポイントの様子をみて、この先の通過には不要だろうと推察できた。足を進めてゆくと、案の定杣道があった。ただ明瞭ではないので探るように進んで行く。言い方を変えれば無数に杣道がある斜面であった。伐採跡が目立つのだが、それ以上に鹿の食害が目に付く。殆どの木が齧られており、周辺一帯は見通しの良い場所となっていた。振り返ると見事な富士が見え。「見返り坂」とでも命名したいような場所であった。ここは尾根通しでなく、やや尾根東側を通過するように進み、途中で鋭角に西に進路を変え尾根に乗る。乗り上げた場所はやや急峻で、そこにはなんとタイガーロープまで設置してあった。ただ使うには心許ない古いものであった。どこまでこの杣道は続くのか。まさか山頂まで行っているのか、とも思ったりした。

踏み跡を伝って行くと急斜面に二つ目のタイガーロープ設置場所があった。そしてやや西側にルートがずれてゆくように進んでゆくと、途中に鹿避けと思しきフェンスが設置してあった。それを開け通過して行く。すると930mの広大な棚地に到着。集材機も残っており、ここがこの山の中心的な作業場だったようである。西側には小屋跡があり、何せ気持ちの良い場所であった。生木割なのか、保川の上流の方からこちらを見下ろしていた。快晴無風。なんとも気持ちよく昼寝でもしたいような陽気であった。目指す先を見上げると、まだまだ手前の1200mほどしか視界に見えてこない。残り約1000mの標高差。5分ほど集材機の調査をしてから高みを目指してゆく。

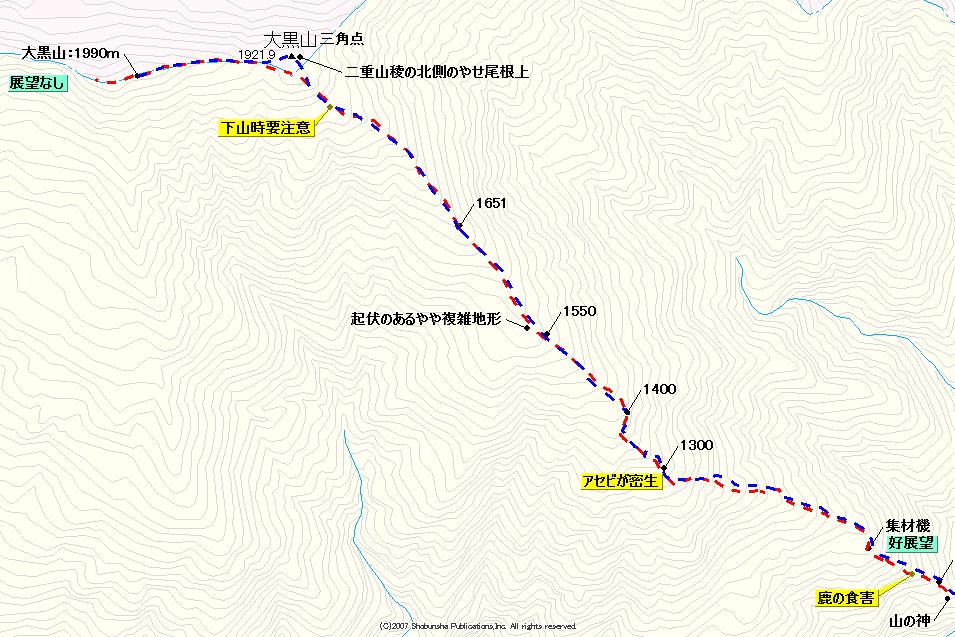

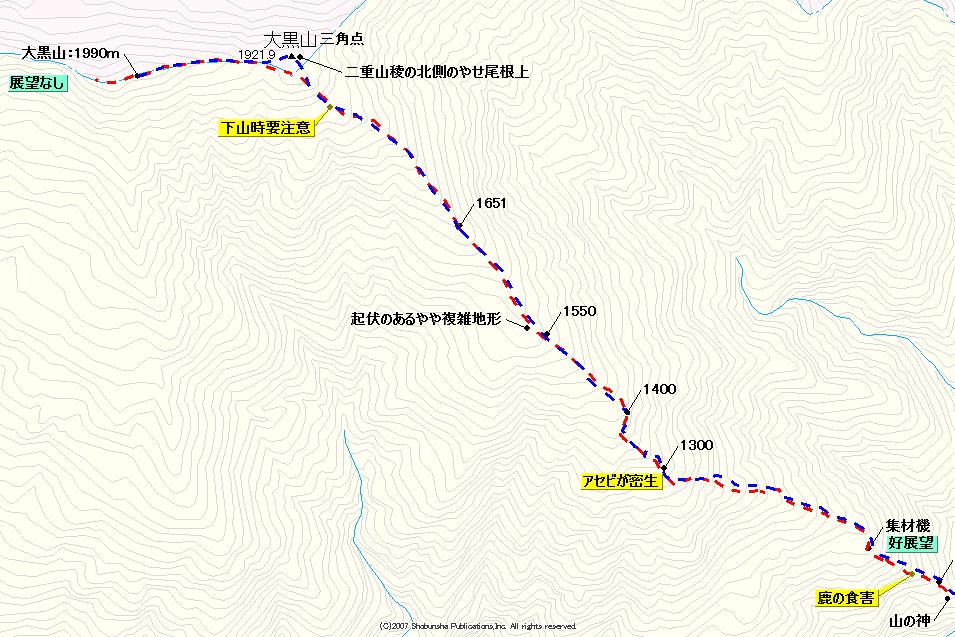

950m付近は赤松の尾根で、富士の展望の良い場所でもあった。この先は歩き易いなだらかな尾根を行く。やはり道としてしっかりしていたのは先ほどの大地までで、この先はかなり不明瞭となっていた。雪があるので尚更なのだが、斜面上の道の存在はあまり判らなかった。ただ笹などは無く、雪が無ければより歩き易い斜面であった。軽快に足を上げて行くものの、1300mを前後してアセビがかなり見られるようになってくる。それが行くてを塞いでいる場合もあり、左右に避けながらクネクネと尾根斜面を行く。アセビには覚醒成分が含まれると聞くが、やはり全く食害に遭わずに残っているところをみると、真実なのかと思ってしまった。

1550m付近でやや広い尾根となる。付近はやや複雑地形で、波打ったような場所であった。二重山稜と言うにはやや形状が微妙な場所で、往路は南寄りに進んで行く。雪の量が標高を上げるごとにだんだんと増えるものと思っていたが、負担になるほどに増えてこない。前日の雪は、ここでは降っていなかったのか。もしかしたらあの強風のおかげか。特に雪を蹴りこむ事無く、サクサクと小気味のいい音をさせながら上がって行く。

そしてやっとのことで、白石集落から上がってきている尾根と合流した。やや広い地形に東西に筋が入ったような場所であった。三角点峰の場所なのだが、基石は雪の下だから掘り出すのには時間がかかる。事典での最高点はそこから西側に進んだ1990m高点としている。とりあえず、最高点を先に踏もうと、西に足を向ける。たおやかな尾根で、そこに赤い絶縁テープが適当な間隔で続いていた。木々の間からは肉眼で周囲の高峰が見えるのだが、それがカメラに収まるものではなかった。残念ながら今日は展望写真は無いだろう。

白石の集落から5時間、やっと大黒山最高点に到着した。そこにはMLQの絶縁テープが待っていてくれた。その横にもピンクの新しいリボンが垂れ、最近かどなたかが登頂したようであった。鬱蒼とした尾根の頂部で、やはり展望は無い。それでも西に進めば、幾許か開けるところがあるかも、と思い山頂にザックをデポして進んでゆく。しかし200mほど進んだが、まったくその兆候が無く、踵を返す。途中にあったマーキングはMLQのものかと思っていたのだが、西側にも続いており、氏のものでないことが判った。そしてそれが山頂を通らず南側の山腹をトラバースしているのも不思議でならなかった。なぜだろう。山頂に戻り日差しが受けられる場所をと、南側斜面を少し下り陽だまりに腰を下ろす。白湯を飲みながら、ヤキソバパンをほうばる。平地では味わえないパンの甘さと、ヤキソバの寒さに負けないピンとした存在感。やはり山頂ではこれだ。トランシーバーからはやたらとトラッカーの声が聞こえる。皆不景気の話しかしていない。

最高点は踏んだので、次の目標点は三角点。自分のトレースを辿って三角点峰まで戻る。どこにあるのかと付近をうろうろすると、北側のやせ尾根の上に赤い絶縁テープが二本巻かれた場所があった。これほどに目印を強調している場所は三角点しかないと、その付近の雪を掘り返すと、案の定三角点が顔を出した。もっと広い場所があるのに、なんとも狭い尾根上に埋めたと思ってしまった。周辺を良く見ると、辺りにマーキングが多い。ここで先程の1990m峰でのマーキングにピンときた。ほとんどの方はここを山頂として通過している為に、1990m峰は意識せずトラバースして行っていると考えられた。この推測でまず間違いないであろう。1990m峰を目指すのは山名事典派のみの少数なのかもしれない。そして良く見ると、この尾根の木には赤ペンキのマーキングがあり、白石側に降りて行っているようでもあった。ここから周回するように北東に尾根を下る方法も思ったが、往路の下降時間もデータを取らないことには、このルートの紹介は出来ない。そんなことを考え、再び往路と同じ尾根を下って行く。

注意せねばならないのはこの三角点峰からの下りで、やや広い地形が待っており、多種の植物が乱立している形であった。そこで見られる景色は、どちらを向いても同じようであった。要するに進む方向を見誤りやすい場所であった。今は雪があるからいいものの、無積雪期ならば、登りでいくつかマーキングを着けておいた方が下りに楽であろう。日差しで少し緩んだ雪に足を取られつつ、何度も転びながら降りて行く。この尾根はピッケルを出すほどではなく、ストックが効果的に使えていた。

アセビ地帯は、登り同様にかき分けながら通過して行く。ここでも往路のトレースが先導役となっていた。新鮮に歩けるのはマーキングが一切無い事。自然の中に身を置いている感じが強くする。何処もこうあって欲しいが、最近はなかなかこのような場所には巡り合えない。1200m付近からは杣道が姿を現し、それに伝うように降りて行く。ただこの道は斜面に無数にあり、その広範囲さは林業関係者の道と言う事が判る。展望が開ける場所がもう少しあれば言う事がないのだが、その展望が開ける標高930mの作業場跡地を目指すのも、楽しみに思えるように感じていた。そして樹林の間から、その広い白い大地が見えると、下山にしては珍しくワクワクする気分となった。逸る気持ちを抑えつつ、ゆっくりと足を下ろしてゆく。

930m作業場跡到着。山城の天守閣に居るような居心地の良さと、そして展望がある。さらには今日はポカポカ陽気。少し疲労もあり、草地に腰を下ろすとうつらうつらしてしまうほどであった。自然地形を利用した作業場であるが、ここは山村の学校の、校庭ほどの広さがあり、開放感に満ちていた。注意したいのはここからの下降点。出来るならば往路にその下降点入口を目印を着けておいた方がいいだろう。現地でなかなかその降り口が見つからず、やや難儀した。見つかってしまえば、もうこの下はそこそこのルートが切られているので不安要素は無い。フェンスをくぐり、その先の2本のターガーロープの箇所を経て、さらに食害の進んだ斜面を下ると、山の神の場所に到着する。朝に直しておいたので、今度はちゃんと社が鎮座している。やはりあるべきものが正規の場所にあると、ホッとする。無事下山のお礼を告げ、祠を背にする。そしてこの先、往路のギャップのある尾根へ下る道と、北東へ下る道との分岐がある。往路にここは気づき、下山は北東へ下りてみる事とした。尾根上を忠実に下るのかと思ったが、少し下った先で再び分岐し、一方は鋭角に西側に進み、もう一方は南側に折れていた。尾根上の踏み跡はここで途切れ、その先は急峻となっていた。南へ向かう道を伝うと、細かい九十九折を繰り返し、降り立った場所は、朝の吊橋のまん前であった。往路では全く見出せなかった道で、今の今、降りて来た場所を見ても、やはりよく判らない道形であった。往路の場合、橋を渡りきったら、10時の方向にその道形はある。

つり橋を渡り、山肌をへつるように山道を進むと、第4堰堤前に出る。あとは林道を闊歩してゆく。やや急峻の連続であったので、下りに疲れるかと思ったが、案外楽に降りられた。雪があることで適度なクッションになっていたからかもしれない。保川の流れの音は、火照った体に耳からクールダウンさせてくれているようであった。覗き込み魚影を探すが、釣り師で無い私には流石に見つからず。そして仮設橋を越えてゲートに到着。ゲート前のお宅では畑の手入をする家主の方が居り、普段と変わらぬ山村の風景があった。

公民館前まで戻り、今日の山行を終えた。ただ今日はここで終わったわけではない。家に帰るには、再びあの橋を渡らなければならない。急いで着替えて現地へ行く。すると既に保地区側では順番待ちの車があった。警備員の導きに従い後に並ぶ。10分ほど待ったか、草塩からの車が出てきて、今度はこちらのターンとなる。狭い村内を行き、懸案の吊橋へ。前を行く車は助手席の方も利用して左右のクリアランスを見ていた。そしてその車が渡りきり、私の番になる。ゆっくりと吊橋のグレーチングの上をタイヤを転がして行く。ちょっとのハンドルの切り角度の問題で、欄干に接触してしまうほどで、サイドミラーから後ろに流れてゆく左右の景色を気にしながら対岸へ向かう。渡りきりやっとここでホッとした感じとなった。もうここを通る事はないだろうが、貴重な体験をさせていただいた。この事もあり今回は記憶に残る山行となった。

大黒山を狙うにあたって、今回のルートはとても使えるルートであると思う。ただ大黒山を登山対象とするには、その展望の無さから達成感が無い部分はある。本来なら山頂から笊ヶ岳などが望めれば言う事はないのだが、残念ながらその望みは満たされない場所であった。でもでも、登り終えて楽しいと思える場所であった。これでMLQの村落からの尾根ルートと組み合わせての周回ルートも面白いだろう。ぜひ何方か・・・。